- •Лабораторная работа № 7(с) изучение температурной зависимости сопротивления металла и полупроводника

- •Краткая Теория

- •Методика эксперимента

- •6, 8, 9, 10 – См. Рис. 3

- •Оценка погрешностей измерений

- •Средства измерений и их характеристики

- •Коэффициенты Стьюдента

- •Контрольные вопросы

- •Рекомендуемая литература

Методика эксперимента

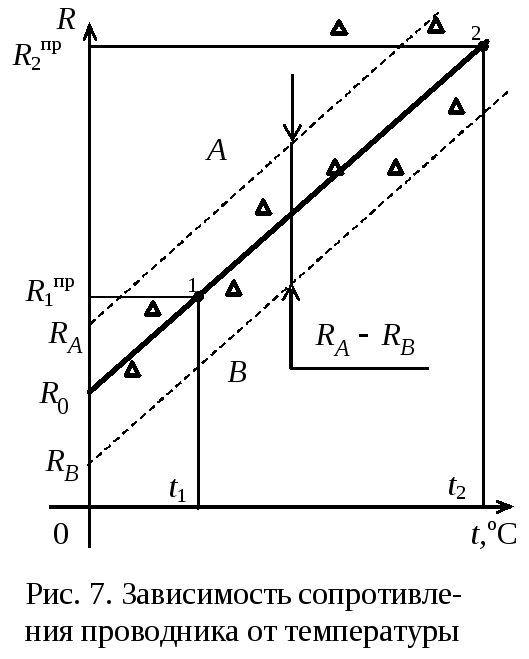

Зависимость сопротивления проводника от температуры (2) в координатах R ↔ t изображается прямой линией, угловой коэффициент которой

k1 = tR0. (3)

Величину углового коэффициента можно определить из построенной экспериментальной зависимости R(t). Зная K1, можно определить значение температурного коэффициента сопротивления исследуемого проводника:

![]() . (4)

. (4)

Значение сопротивления проводника R0 находится путем экстраполяции полученной линейной зависимости до температуры 0 ºС.

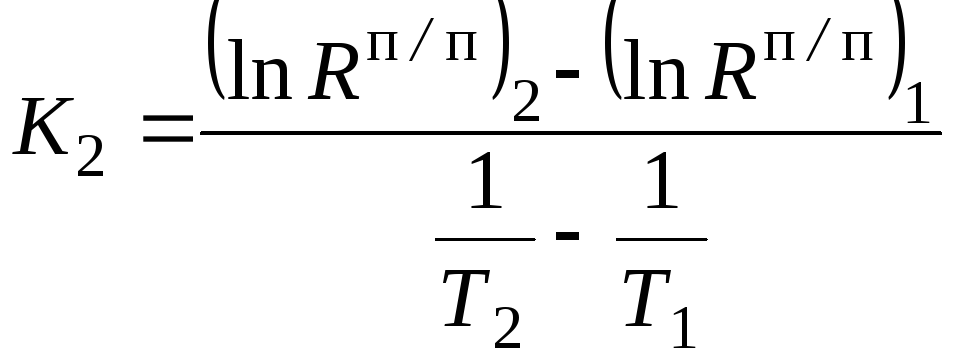

Для

полупроводника зависимость сопротивления

от температуры нелинейная, поэтому для

её нахождения используют координаты

lnR ↔ ![]() ,

гдеТ

– температура по шкале Кельвина.

Действительно, логарифмируя уравнение

(1), получаем

,

гдеТ

– температура по шкале Кельвина.

Действительно, логарифмируя уравнение

(1), получаем

![]() . (5)

. (5)

График

функции lnR(![]() )

является линейным с угловым коэффициентом:

)

является линейным с угловым коэффициентом:

![]() . (6)

. (6)

Это позволяет найти ширину запрещённой зоны полупроводника по формуле:

W = 2k·k2. (7)

Таким образом, если экспериментально найти зависимость сопротивления проводника и полупроводника от температуры, то можно рассчитать для первого – ТКС t, для второго – ширину запрещённой зоны W.

Описание установки

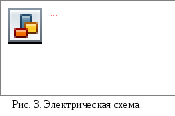

Электрическая схема установки показана на рис. 3, общий вид мультиметра на рис.4, описание миниблока – на рис. 5, а монтажная схема – на рис. 6.

Н а

рис. 3:

а

рис. 3:

1 – регулируемый источник постоянного напряжения («0 … +15 В»); 2 – электронагреватель; 3 – термопара; 4, 5 – исследуемые образцы проводника и полупроводника; 6 – миниблок «Исследование температурной зависимости сопротивления проводника и полупроводника»; 7 – переключатель; 8 – миниблок «Ключ»; 9 – мультиметр в режиме измерения сопротивления (режим 2 кОм, входы СОМ, V); 10 – мультиметр в режиме измерения температуры (режим ºС, разъем для подключения термопары (рис.3)).

Электронагреватель 2 подключен к регулируемому источнику постоянного напряжения 1 («0…+15 В»). При включении источника начинается нагрев исследуемых образцов. Для измерения сопротивления образцов 4, 5 в режиме непрерывного нагрева их поочередно подсоединяют к мультиметру 9 с помощью переключателя 7. Температуру образцов измеряют с помощью термопары 3, напряжение с которой подаётся на клеммы измерителя температуры (мультиметр 10).

Общий вид мультиметра (рис. 4):

1 – дисплей;

2 – выключатель питания;

3 – гнездо для проверки транзисторов;

4 – переключатель режимов;

5 – разъем для подключения термопары;

6 – разъем для подключения конденсатора;

7 – выходы для измерения тока, напряжения,

сопротивления.

Миниблок «Исследование температурной зависимости сопротивления проводника и полупроводника» (ри.5):

1 – клеммы термопары для подключения к мультиметру;

2 – нагреватель печи;

3 – проводник;

4 – полупроводник;

Rпр – вывод проводника;

Rпп – вывод полупроводника.

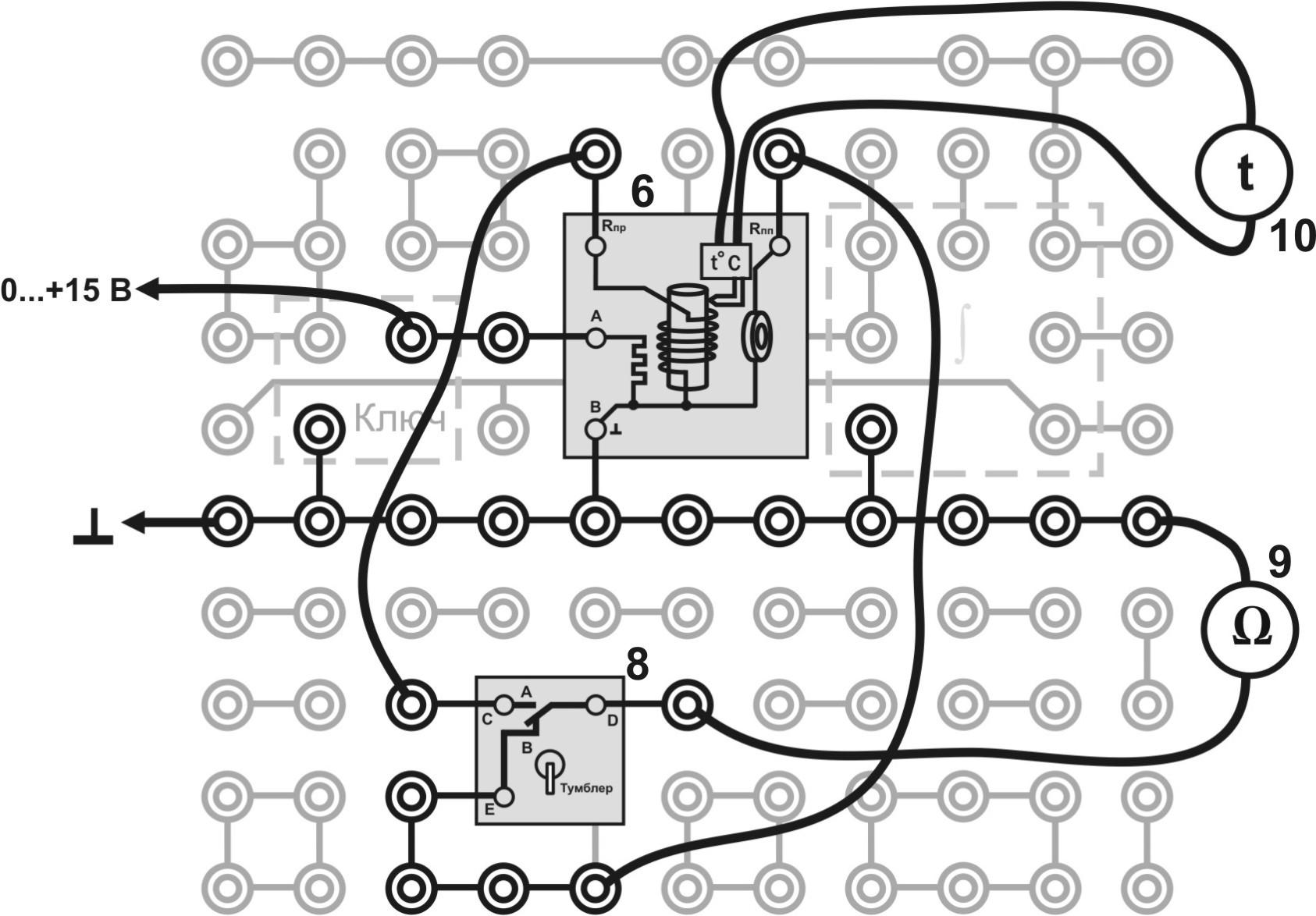

Рис. 6. Монтажная схема установки:

6, 8, 9, 10 – См. Рис. 3

П

100

Настройте мультиметры для измерения соответствующих величин: мультиметр 9 (рис. 6) в режим измерения сопротивления (предел измерения 2 кОм), мультиметр 10 (рис. 6) в режим измерения температуры. Для измерения температуры установите переключатель режимов в положение ºС, при этом на дисплее будет показана температура окружающей среды. Вставьте провода от термопары в разъем 5 (рис. 4), при этом следует соблюдать полярность подсоединения («+» провода к «+» прибора).

Соберите электрическую цепь по монтажной схеме, приведенной на рис.6.

Подготовьте таблицу 1 для записи результатов.

Таблица 1

|

№ |

t, ºC |

Т, К |

1/T, К–1 |

Rпр, Ом |

Rп/п, Ом |

lnRп/п |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

… |

… |

|

|

|

|

|

|

N |

70 |

|

|

|

|

|

Включите кнопками «Сеть» блоки питания генераторов и мультиметров. Нажмите кнопку «Исходная установка».

С помощью миниблока «Ключ», подключая поочередно к мультиметру проводник (положение А) и полупроводник (положение B), измерьте их сопротивление при комнатной температуре. Результаты измерений запишите в табл. 1.

Кнопками установки напряжения «0 … +15 В» установить 6 делений на индикаторе. Для установки напряжения кнопку держать нажатой до достижения требуемого результата.

По мере нагрева образцов, измеряйте их сопротивления (как описано в п. 5) через каждые 5 ºС до 40 ºС. Результаты измерений записывайте в табл. 1.

Для получения температуры нагрева 45 ºС и 50 ºС увеличьте напряжение кнопками установки напряжения до 7 делений на индикаторе. Для увеличения температуры нагрева 55÷70 ºС увеличьте напряжение кнопками установки напряжения до 8 делений на индикаторе. Продолжайте измерять сопротивления через каждые 5 ºС. Результаты измерений записывайте в табл. 1.

Выключите из сети блоки питания генераторов напряжений и мультиметров.

Обработка результатов измерений

1. По данным табл. 1 постройте график температурной зависимости сопротивления проводника от температуры в координатах R ↔ t. Ось температуры следует начинать с 0 ºС. Примерный вид графика представлен на рис.7.

2 .

Экстраполируя полученную линейную

зависимость до пересечения с осью

ординат, найдите сопротивление проводникаR0

при температуре 0

ºС.

.

Экстраполируя полученную линейную

зависимость до пересечения с осью

ординат, найдите сопротивление проводникаR0

при температуре 0

ºС.

3. По полученному графику рассчитайте среднее значение углового коэффициента k1. Для этого на концах экспериментальной прямой выберите две точки 1 и 2 и спроецируйте их на координатные оси. Тогда

![]() . (8)

. (8)

4. По формуле (4) вычислите величину среднего температурного коэффициента сопротивления t исследуемого проводника.

5.

По данным табл. 1 постройте для

полупроводника

график в координатах lnR ↔ ![]() .

Линейный характер этого графика

подтверждает экспоненциальный характер

зависимости сопротивления полупроводника

от температуры.

.

Линейный характер этого графика

подтверждает экспоненциальный характер

зависимости сопротивления полупроводника

от температуры.

6. По этому графику определите среднее значение углового коэффициента полученной прямой k2 аналогично п. 3:

. (9)

. (9)

7. По формуле (7) вычислите ширину запрещенной зоны полупроводника W. Запишите её значение в джоулях и электрон-вольтах.

8. Проведите оценку погрешностей измерений.

9. Сравните t и W с табличными значениями (см. табл. 2 и табл.3). Определите исследуемые вещества.

10. Сделайте выводы.

Температурный Ширина запрещённой зоны

коэффициент сопротивления веществ

Таблица 2 Таблица 3

-

Вещество

t10–3 К–1

Вещество

DW, эВ

(при 20 ºС)

Al

W

Cu

Pb

Ag

Нихром

4,5

5,1

4,3

4,2

4,1

0,2

C (алмаз)

Se

Ge

Si

GaAs

InAs

5,40

1,79

0,66

1,11

1,43

0,36