- •1. Предмет и значение логики в системе научного знания

- •§ 1. Формы познания

- •1. Возникновение и этапы развития традиционной формальной логики

- •2. Создание символической логики

- •3. Становление диалектической логики

- •1) Всесторонность анализа («чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и "опосредствования"»);

- •2) Учет развития («брать предмет в его развитии, самодвижении... Изменении»);

- •3) Связь с практикой («вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку»);

- •§ 1. Понятие как форма мышления

- •1.2. Виды понятий. Логическая характеристика по объему и содержанию

- •2. Виды понятий

- •1. Общая характеристика отношений между понятиями

- •2. Совместимые понятия

- •3. Несовместимые понятия

- •1. Деление суждений по количеству и качеству. Суждение типа а, е, I, о

3. Несовместимые понятия

Несовместимыми являются понятия, объемы которых не совпадают ни полностью, ни частично. Это происходит в результате того, что в содержании данных понятий присутствуют признаки, которые полностью исключают совпадение их объемов.

Отношения несовместимости принято делить на три вида, среди которых различаютсоподчинение, противоположность и противоречие.

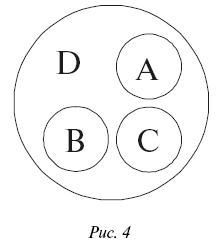

Соподчинение. Отношение соподчинения возникает в случае, когда рассматриваются несколько понятий, исключающих друг друга, но при этом имеющих подчинение другому, общему для них, более широкому (родовому) понятию. Так как подобные понятия исключают друг друга, совершенно естественно, что они не перекрещиваются. Например, понятие «огнестрельное оружие» в своем объеме содержит «револьвер», «автомат», «винтовка» и др. Рассматривая данные понятия, можно отметить, что ни один револьвер не может быть автоматом, как ни одна винтовка не является револьвером. Несмотря на взаимное исключение, данные понятия подчинены общему. На круговой схеме отношение соподчинения изображается в виде нескольких кругов (их количество соответствует непересекающимся понятиям), вписанных в один, больший круг (рис. 4). Понятия, находящиеся в отношении подчинения к более общему для них понятию, но не пересекающиеся, носят название соподчиненных.

Соподчиненные понятия — это виды родового понятия.

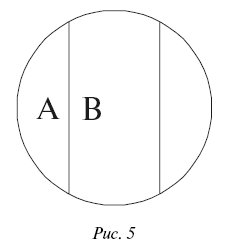

При определении понятий, входящих в отношение соподчинения, иногда возможна ошибка. Она заключается в том, что вместо взаимоисключающих понятий в качестве примера приводятся понятия, подчиненные одно другому (например, «писатель» — «русский писатель» — «Н. В. Гоголь»). В результате отношение соподчинения подменяется отношением подчинения, что недопустимо. На круговой схеме отношение противоположности изображается как круг, разделенный на несколько частей противоположными понятиями. Противоположные понятия, допустим «белый» и «черный», находятся на разных сторонах этого круга и отделены друг от друга другими понятиями, среди которых находятся, например, «серый» и «зеленый» (рис. 5).

Противоположность (контрастность). Понятиями, находящимися в отношении противоположности, можно назвать такие виды одного рода, содержания каждого из которых отражают определенные признаки, не только взаимоисключающие, но и заменяющие друг друга.

Объемы двух противоположных понятий составляют в своей совокупности лишь часть объема общего для них родового понятия, видами которого они являются и которому они соподчинены.

Каждое из этих понятий в содержании имеет признаки, которые при наложении на противоположное понятие перекрывают (заменяют) признаки последнего.

Характерно, что данные понятия по своей языковой природе являются словами-антонимами. Эти слова хорошо отражают контраст, вследствие чего широко используются в учебном процессе. Словами-антонимами, выражающими противоположные понятия, являются: «верх» — «низ», «черное» — «белое», «тяжелый снаряд» — «легкий снаряд» и т. д.

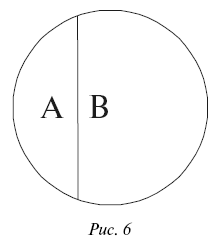

Противоречие (контрадикторность). Отношение противоречия возникает между двумя понятиями, одно из которых содержит определенные признаки, а другое отрицает (исключает) эти признаки, не заменяя их другими. В отношение противоречия вступают положительные и отрицательные понятия. Слова, составляющие противоречивые понятия, также являются антонимами. Таким образом, на линейной схеме формулу отношения противоречия можно изобразить следующим образом: положительное понятие следует отметить буквой А, а отрицательное (противоречащее последнему) обозначить как не-А. Понятия «громкий» и «негромкий», «высокий» и «невысокий», «приятный» и «неприятный» отлично иллюстрируют отношение противоречия. То есть дом может быть большим и небольшим; кресло удобным и неудобным; хлеб свежим и несвежим и т. д.

В связи с этим два видовых понятия, находящихся в отношении противоречия, занимают весь объем понятия, являющегося для них родовым. Следует особо отметить, что между двумя противоречащими понятиями не может быть никакого иного понятия.

При использовании для наглядности кругов Эйлера отношение противоречия изображается как круг, разделенный на две части, А и В (не-А) (рис. 6).

№9 логические операции с понятиями определение понятий виды определений правила определения ошибки вытекающие из их нарушения

Определение понятий - это такая логическая операция, с помощью которой раскрывается (уточняется) содержание понятия. Определить понятие о предмете - значит указать существенные признаки этого предмета. Например: «Кража - тайное хищение чужого имущества»; «Человек - живое существо, способное производить орудия труда». Понятие, содержание которого уточняется (например, «кража»), - это определяемое понятие, или дефиниендум (сокращенно Dfd). Понятие, с помощью которого происходит уточнение содержания исходного понятия («хищение», «чужое имущество», «тайное»), - этоопределяющее понятие, или дефиниенс (сокращенно Dfri).

Рассмотрим виды определений:

1. По способу выявления содержания понятий выделяются явные и неявные определения. Наиболее часто применяемымявным определением понятий является определение через род и видовое отличие, в котором предметы, о которых говорится в определяемом понятии, сначала соотносятся с предметами ближайшего рода, а затем указывается тот видообразующий признак, при помощи которого определяемый предмет выделяется из множества предметов данного рода. Так, определяя понятие «кража», вначале указывается его родовой признак - «хищение чужой собственности», затем с помощью видового признака - «тайное» - выделяют данный вид преступлений среди других преступлений против собственности.

Неявные определения - такие, в которых содержание понятий раскрывается косвенным путем. К ним принадлежат:

• контекстуальные определения - когда содержание понятий раскрывается через контекст - отрывок письменной или устной речи, в которой используются данные понятия; например, «на данный вопрос я прошу вас ответить категорически - да или нет»;

• остенсивные - определения, раскрывающие существенные признаки предметов путем их указания, показа: «это ручка», «это книга, по которой будете изучать логику»;

• определения через отношение - понятие «материя» определяется через отношение к «сознанию», «свобода» через отношение к «необходимости», «причина» - через отношение к «действию», «необходимость» - через отношение к «случайности» и т.д.

К приемам, заменяющим определения, относятся описание, характеристика, сравнение.

2. В зависимости от того, что именно определяется (предметы или слова), различают реальные и номинальные определения.Реальным является определение, раскрывающее существенные признаки предметов. Например, улика - доказательство виновности обвиняемого в совершении преступления. Реальные определения строятся по схеме: «Предметы вида А есть предметы рода В, имеющие признаки с», сокращенно А = Вс.

Номинальным является определение, посредством которого вводится новый термин (имя), объясняется значение термина, его происхождение и т. д. Например, термином «улика» обозначается доказательство виновности обвиняемого в совершении преступления. Термин «юридический» обозначает все, относящееся к правоведению, праву. Номинальное определение отвечает на вопрос, что обозначает то или иное выражение, и строится по схеме: «Выражение "А" обозначает предметы В,имеющие признаки с». Например: «Слово "кинология" обозначает науку о собаках, их породах, разведении и уходе за ними» или «Покровительство, оказываемое влиятельным лицом кому-либо в устройстве его дел, называется протекцией».

В процессе мышления следует соблюдать следующие четыре основные правила определения.

Правила определения (касаются структуры, формы определения).

1. Определение должно быть соразмерным, т. е. объем определяемого понятия должен быть равен объему определяющего понятия. Например, «грабеж - открытое хищение чужого имущества», «рецидивист-лицо, совершившее преступление после осуждения за ранее совершенные преступления». Схематично: А - Вс, или Dfd = Dfn.

При несоблюдении данного правила возможны две ошибки: а) слишком широкое определение - объем определяющего понятия шире объема определяемого понятия, например, «рецидивист - лицо, совершившее преступление»; б) слишком узкое определение -объем определяющего понятия уже объема определяемого, например, «рецидивист - совершивший вторично убийство».

2. Определение не должно заключать в себе круга. Круг в определении возникает тогда, когда понятие А определяется через понятие В, а В в свою очередь определяется при помощи понятия А. Разновидностью круга в определении являетсятавтология - ошибочное определение, в котором определяющее понятие повторяет определяемое: «то же - через то же». Например: «идеалист – человек идеалистических убеждений», «свидетель - лицо, дающее свидетельские показания», «лекарство - то, что лечит».

3.Определение должно быть ясным, т.е. в определяющем понятии должны указываться известные признаки, не нуждающиеся в определении и не содержащие двусмысленности. Если же понятие определяется через другое понятие, которое само нуждается в определении, то это ведет к ошибке, называемой определением неизвестного через неизвестное. Это правило предостерегает от подмены операции определения понятий сравнениями, метафорами, которые не раскрывают существенных признаков предмета. Например, не являются определениями: «государство - политическое проявление мирового духа» (Гегель); «смех есть солнечный свет в жизни»; «повторение - мать учения».

4.Определение по возможности не должно содержать в определяющем понятии отрицательных признаков. Определяющее понятие должно указывать признак, принадлежащий предмету, а не отсутствующий у него. Но это требование не является строгим логическим правилом, обязательным при определении любого понятия. Отрицательные определения широко применяются в математике и в других науках. В некоторых случаях определение понятий (как правило, содержащих приставку «без», «не», «а») возможно только через отрицание. Например: «бесхозное имущество - имущество, не имеющее собственника или собственник которого не известен», «безбожник - это человек, не признающий существования Бога».

Определение понятий играет важную роль в теоретической и практической деятельности. Раскрывая главное в предмете, определение позволяет выделить данный предмет, отличить его от других предметов, предостерегает от смешения понятий, от путаницы в рассуждениях. В любой науке всем основным понятиям даются точные определения; большое значение имеет определение понятий в правовых науках. По существу, любой Уголовный кодекс состоит из понятий и их определений (изложенных в соответствующих статьях). Ошибочное толкование понятий (например, понятий «умысел», «соучастие», «вина», «неосторожность» и т. д. в уголовном праве) может привести к неправильному пониманию отражаемых в них явлений, а следовательно, к ошибкам суда и следствия.

Итак, определение раскрывает содержание понятий. Но понятие, как мы уже знаем, состоит из содержания и объема. К объему понятий применима операция деления понятий.

№10 логические операции с понятиями деление понятиями виды делений правила деления и ошибки вытекающие из нарушения

Деление понятий - это логическая операция, раскрывающая объем понятия. В процессе деления объем понятия распределяется на группы. Элементами деления являются: делимое - понятие, объем которого требуется раскрыть; члены деления - соподчиненные виды, на которые делится понятие; основание деления - признак, по которому производится деление. Например, учеников в школе можно разделить на классы, в классах - на группы по различным признакам: спортсмены и неспортсмены; изучающие английский язык, немецкий и французский языки и т. п. Сделки (соглашения) можно разделить на многосторонние, двусторонние и односторонние.

Необходимо отличать логическое деление от мысленного расчленения целого предмета на части. Если мы скажем, что человек состоит из головы, ног, рук и т.д., то это не будет логическим делением понятия «человек».

Различают деление по видообразующему признаку и дихотомическое деление. По видообразующему признаку деление может производиться - по какому-то основанию - на несколько разных видов; в дихотомическом деление производится на два вида.

Дихотомическое (от греч. слов - dicha и time, означающих «сечение на две части») - деление объема делимого понятия на два противоречивых понятия. Например, А - граждане России, В - совершеннолетние, С - несовершеннолетние. Всех учеников можно разделить на курящих и некурящих; спортсменов и неспортсменов; любящих классическую музыку и не любящих ее и т. п.

Видом операции деления является классификация. Классификация - распределение предметов по группам (классам), при котором каждый класс имеет свое постоянное, определенное место. Вспомним классификацию химических элементов в периодической таблице Менделеева или распределение книг в библиотеке по предметному или алфавитному каталогу. Например, в Особенной части Уголовного кодекса все составы преступлений делятся сначала по различию в объекте посягательства: преступления против личности; преступления в сфере экономики; преступления против общественной безопасности и общественного порядка; преступления против государственной власти; преступления против воинской службы и преступления против мира и безопасности человечества. Затем каждый из этих видов делится в свою очередь на подвиды. Таким образом, все виды преступлений распределяются по группам, причем каждый вид (группа) занимает строго определенное место, закрепленное соответствующей статьей Уголовного кодекса.

Чтобы правильно производить операцию деления, необходимо знать правила деления понятий.

1. Деление должно быть соразмерным, т. е. объем делимого понятия должен быть равен сумме объемов всех членов деления.

Возможные ошибки при нарушении этого правила:

а) неполное деление (когда перечислены не все члены деления). Например, «допросы делятся на допросы потерпевшего и допросы обвиняемого» (не указаны допросы свидетелей, подозреваемого);

б) деление с лишними членами (когда среди членов деления встречается понятие, объем которого не входит в объем делимого понятия). Например, если при делении понятия «наказание» мы укажем «предупреждение», которое не входит в перечень мер наказания в уголовном законодательстве, а является видом административного взыскания, то совершим ошибку (укажем лишний член).

2. Деление должно производиться только по одному основанию. Это значит, что в процессе деления выбранный признак должен оставаться тем же и не подменяться другим. Ошибки при несоблюдении этого правила называются: «не по одному основанию» или «сбивчивое деление». Например, деление преступлений на умышленные, неосторожные и воинские - сбивчивое, произведено не по одному основанию.

3. Члены деления должны исключать друг друга. Это правило вытекает из предыдущего. Например, при делении студентов на заочников, первокурсников и спортсменов подклассы предметов не исключают друг друга: студенты-заочники могут быть первокурсниками и спортсменами; первокурсники могут быть заочниками и спортсменами и т. д. Таким образом, члены деления - перекрещивающиеся понятия. При делении объема понятия «преступление» на понятия «умышленное преступление», «неосторожное преступление» и «воинское преступление» нарушается и второе, и третье правила. При смешении оснований деления члены деления (видовые понятия) будут частично совпадать.

4. Деление должно быть непрерывным. Это значит, что в процессе-деления родового понятия нужно переходить к ближайшим видам, не пропуская их. Например, понятие «преступление» можно разделить на понятия «государственное преступление», «должностное преступление», «воинское преступление» и т. д. В свою очередь каждое из этих видов можно разделить на подвиды. Так, понятие «воинское преступление» можно разделить на «неисполнение приказа», «угроза начальнику», «самовольная отлучка» и т. д. Ошибка, которая возникает при нарушении этого правила, называется «скачком в делении».

Операция деления (и классификация) помогает глубже познавать класс предметов в целом и каждый предмет в отдельности. Эта операция имеет большое значение в работе юриста. Например, она лежит в основе таких действий, как: планирование расследования преступлений, классификация следственных версий и т. д.; в криминалистике классифицируются лица, совершившие преступления, предметы (орудия преступления, следы, документы и т. п.). Знание правил деления и классификации необходимо при изучении больших групп явлений и для их упорядочивания. Операция деления позволяет глубже изучить свойства предметов, найти какие-то закономерности во взаимосвязях предметов и их свойствах, облегчает поиск необходимых предметов (как, например, ту или иную книгу в библиотеке, ученика по номеру класса или группы, в которой он учится, и т. п.).

Итак, понятие - мысль, отражающая предметы со стороны их существенных признаков. Каждая отрасль знаний или отдельный ее фрагмент имеют свою терминологию, выражающую систему понятий, в которых зафиксирована накопленная информация о закономерных и наиболее существенных связях и отношениях между соответствующими объектами. Овладение конкретной областью знаний предполагает прежде всего уяснение системы употребляемых в ней понятий.

№11 Суждение как форма мышления. Суждение и предложение

1. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение

Суждение - форма мышления, посредством которой что-либо утверждается или отрицается о предмете и которая обладает логическим значением истины или ложности. Данное определение характеризует простое суждение.

Если в суждение утверждается (или отрицается) наличие у предмета какого - то признака, или констатируется существование какого - то предмета, или устанавливается отношение между предметами и это соответствует действительности, то суждение истинно. Суждения «Все ужи - пресмыкающиеся», «10 больше 3», «Не существуют русалки», «Некоторые птицы не являются водоплавающими» являются истинными, так как в них адекватно (верно) отражено то, что имеет место в действительности. В противном случае суждение ложно.

Традиционная логика является двузначной, так как в этой логике суждение имеет одно из двух значений истинности: оно либо истинно, либо ложно. В трехзначных логиках суждение имеет одно из трех значений истинности, так как оно может быть либо истинным, либо ложным, либо неопределенным. Например, суждение «На Марсе есть жизнь» в настоящее время не является ни истинным, ни ложным; оно неопределенно. Многие суждения о будущих единичных событиях являются неопределенными. Об этом писал еще Аристотель (IVв. до н.э.), когда приводил пример суждения: «Завтра необходимо будет морское сражение».

В простом атрибутивном суждении имеются:

- Субъект;

- Предикат;

- Связка;

- Кванторное слово.

Например, в суждении «Некоторые электростанции являются атомными электростанциями». Субъектом является понятие «электростанция», предикатам - понятие «атомная электростанция», кванторным словом - «некоторые», связка выражена словом «являются». В суждении «Ледоколы существуют» субъектом является понятие «ледокол», а предикатом - понятие о существовании предмета, и он выражен словами «то, что существует».

Субъект атрибутивного суждения - это понятие о предмете суждения. Предикатом атрибутивного суждения называется понятие о признаке предмета, рассматриваемом в суждении. Субъект обозначается буквой S (лат.subjectum), а предикат - буквой P (от лат. praedicatum). Связка может быть выражена одним словом (есть, суть, является) или группой слов, или тире, или простым согласованием слов («Собака лает», «Идет дождь»). Перед субъектом суждения иногда стоит кванторное слово: «все», или «ни один», или «некоторые» и другие. Кванторное слово указывает, относится ли суждение ко всему объему понятия, выражающего субъект, или к его части. Простые суждения о которых шла речь, называются ассерторическими.

Суждение и предложение

Суждение и назначение предложений. Подобно понятию, суждение выражается посредством языка. Но как более сложная форма мышления она облекается и в более сложную языковую форму. Если материальной оболочкой понятия служит слово (или словосочетание), то материальной формой существования, носителем суждения выступает предложение (или сочетание предложений). Образно говоря, суждение есть «душа» предложения (в которой отражается какой-то фрагмент действительности), а предложение -- «плоть и кровь» суждения.

Однако связь между ними неоднозначна. Всякое суждение выражается в предложении, но не всякое предложение выражает суждение.

Как известно, предложения по своему назначению (или цели высказывания) делятся на:

- повествовательные,

- вопросительные,

- побудительные.

Повествовательные предложения и выражают суждения. Например: «Я потерял книгу». Здесь сообщается что-то о чем-то -- следовательно, содержится утверждение (или отрицание), которое может быть истинным или ложным. Другие примеры: «Криминалистика -- наука», «Подсудимый невиновен»; «Пенсия будет повышаться».Но связь здесь подвижна. Одно и то же суждение может выражаться в разных повествовательных предложениях. Например: «Аристотель является основателем науки логики»; «Воспитатель Александра Македонского -- основоположник логики как науки»; «Великий Стагирит (Аристотель был родом из Стагиры) положил начало логической науки». В свою очередь одно и то же предложение может заключать в себе разные суждения. Например, высказывание «Аристотель -- основатель логики» может быть использовано для выражения по крайней мере трех мыслей «Аристотель (а не кто-то другой) является основателем логики»; «Аристотель -- основатель (а не просто один из представителей) логики»; «Аристотель -- основатель логики (а не какой-то другой науки)». Аналогичные примеры: «Москва--столица России»; «Высшая цель -- благо народа».

Повествовательные предложения, в свою очередь, могут быть не только двусоставными, но и односоставными (назывными, безличными, неопределенно-личными и т. п.). Последние тоже выражают собой суждения. Возьмем, например, назывное предложение: «Весна». Достаточно поставить вопрос: «Что это за время года?» Ответ: «Весна» или «Это весна». Здесь налицо суждение. Отсюда становится ясным логический смысл различных наименований -- вывесок на зданиях, названий книг, кинофильмов, живописных полотен. Так, слово «суд», взятое безотносительно к чему-либо, заключает в себе понятие и только. Но это, же слово в качестве вывески на здании выражает уже суждение: «Это суд». И оно может быть как истинным, так и ложным -- в зависимости от того, висит ли вывеска на здании суда или театра. Еще примеры. «Преступление» и «наказание» -- слова, выражающие лишь понятия из юридической области. Эти же слова, взятые Достоевским в качестве названия своего известного произведения, -- уже суждение: «Это роман "Преступление и наказание"». Интересно отметить, что до наших дней дошел замечательный литературный памятник Древней Руси, который назывался именно так: «Се (это) повести временных лет».

Безличные предложения тоже выражают суждения, например: «Морозит», «Грустно», хотя предмет мысли здесь лишь подразумевается (внешняя среда; человек, испытывающий определенное душевное состояние).

Вопросительные предложения, наоборот, не выражают суждений. Например: «Найдена ли собака?» Здесь непосредственно нет ни утверждения, ни отрицания. Иначе мы сказали бы просто: «Собака найдена» или «Собака не найдена». В вопросительных предложениях суждения содержатся лишь в скрытом виде: «Собака существует», «Собака потеряна», «Собаку ищут». Однако логическая сущность вопроса такого рода суждениям отнюдь не сводится. Он представляет собой посредствующее звено между одними, известными суждениями и другими, новыми. Вот почему вопрос всегда предполагает ответ («Собака найдена» или «Собака не найдена»). Это и есть новое суждение.

Не будучи ни утверждением, ни отрицанием, вопрос не может быть также истинным или ложным. Он бывает лишь правильным и неправильным. Это всецело зависит от того, какие суждения лежат в его основе -- истинные или ложные. Например: «Закончил ли Аристотель чтение лекций в нашем институте?» Здесь предполагаются ложные суждения о том, что «Аристотель жив», что зачем-то «Он приехал в наш институт» и в настоящее время «Он читает здесь лекции». Следовательно, и самый вопрос, основанный на них, сформулирован неправильно. Вопрос как особая логическая операция, тесно связанная с суждением и в то же время отличная от него, тоже возникает в процессе практической деятельности людей. Воздействуя на предметы и явления действительности, человек отражает ее не пассивно, а активно. Это воздействие требует все новых знаний. И тогда человек запрашивает их у действительности, у других людей. Возникая из недостатка информации о том или ином предмете мысли, вопрос служит средством ее восполнения. Если сказать кратко, это логическая форма перехода от известного к неизвестному. В вопросе особенно рельефно проявляется диалектический характер процесса познания. Правда, именно поэтому ответ на него возможен далеко не всегда. Вспомним знаменитое, актуальное и поныне обращение Гоголя: «Русь, куда несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа». Впрочем, ответа на этот жгучий вопрос о путях общественного развития страны нет и сегодня.

Познавательная роль вопросов очень велика. Наряду с суждениями они позволяют осуществлять процесс научного познания, двигаться от незнания к знанию, от менее полного знания к более полному, более точному и глубокому. Форму вопроса нередко принимают цели и задачи исследования, научные проблемы, гипотезы и т. д., без которых не может быть развития науки.

Вопросы весьма часто используются в практике общения -- как средство получения новой информации, расширения кругозора, выяснения отношений. Вопросно-ответная форма -- эффективное средство осуществления учебного процесса. Эта форма широко применяется врачами во время беседы с больными. Ее широко используют в интервью с известными людьми -- в печати, по радио, телевидению. Она особенно важна также в юридической практике, например когда ведется расследование какого-либо дела, а также в ходе самого суда. «Вопросы здесь задаю я» -- эта фраза следователей и судей стала крылатым выражением. Требуется лишь, чтобы вопросы формулировались правильно. Важны здесь и правильные ответы. Ведь если на поставленный вопрос ответ дается утвердительный, то тем самым признается все, что стоит за самим вопросом. Но если что-то не признается, то это должно быть специально оговорено.

От вопросительных предложений в собственном смысле отличаются так называемые риторические вопросы. Как и повествовательные предложения, они по существу тоже выражают собой суждения, но в особой, специфической форме. Например: «Как тебе не стыдно?» Здесь лишь усиливается категоричность, безусловность суждения: «Ты должен этого стыдиться». Отсюда ясно, что риторический вопрос не требует ответа. «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?» -- вопрошает Ленский в романе Пушкина «Евгений Онегин». Разве здесь требуется конкретный ответ -- куда именно они удалились? Нет, этим лишь подчеркивается печальная мысль, что «весны златые дни» ушли безвозвратно. У того же Пушкина: «Что же и составляет величие человека, как не мысль?» Разве Пушкина интересуют здесь помимо мысли еще какие-либо составляющие величия человека? Своеобразие риторических вопросов позволяет воспользоваться ими как средством создания шутки или остроты. В этой связи юристам полезно поразмышлять над мудрым высказыванием Кузьмы Пруткова о единстве и многообразии законов: «Если бы вся Вселенная обратилась в одно государство, то как не установить повсюду одинаковых законов?»

Побудительные предложения, подобно вопросительным, тоже основаны на каких-либо суждениях. Например: «Найдите книгу!» Здесь предполагается, что «Книга существовала», «Книга потеряна», «Книга необходима». Однако логический смысл и назначение таких предложений состоят не в констатации этих фактов, а в побуждении кого-то к совершению действия, требовании, пожелании, просьбе. Аналогичный пример: «Встать! Суд идет».

Побуждения -- тоже продукт деятельности людей. В ходе их совместных действий возникает потребность в том или ином волеизъявлении, проявлении чувств и т. п. Она и находит свое конкретное выражение в побудительных предложениях. Познавательное значение побуждений тоже велико. В них так или иначе закрепляется человеческая мудрость, основанная на опыте и знаниях. Вот почему многие побудительные предложения стали своего рода афоризмами, превратились в пословицы и поговорки. «Не судите, да не судимы будете», -- сказано в Священном Писании. «Познай самого себя!» -- изречение, высеченное на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах (Греция). «Старайся быть точен, как свидетель при показаниях», -- советовал Цицерон. А как актуально ныне звучат высказывания выдающихся людей прошлого: «Голосуй за человека, который обещает меньше всех, будешь меньше всех разочарован»; «Если хочешь узнать, что представляет собой человек, дай ему власть», «Надейся на лучшее, а приготовься к худшему».Итак, каждому из типов предложений соответствует своя логическая форма: повествовательному предложению -- суждение; вопросительному -- вопрос как форма перехода от одного суждения к другому; побудительному -- побуждение кого-то к чему-то. Вопросительные и побудительные предложения, хотя и заключают в себе суждение, отнюдь не сводятся к ним. Вот почему мы сказали, что всякое суждение есть предложение, но не всякое предложение есть суждение.

Суждение и структура предложений. Неоднозначны отношения также между структурой суждения и структурой предложения. В наиболее общем виде различие между ними сводится к тому, что в мышлении людей, говорящих на самых разных языках, суждение имеет одну и ту же структуру, а предложения в этих языках строятся по-разному.

Но и в рамках одного и того же языка, например русского, структуры суждений и предложений различны. Так, в суждении лишь два взаимосвязанных члена: субъект и предикат. А в предложении могут быть как главные члены -- подлежащее и сказуемое, составляющие его грамматическую основу, так и второстепенные -- определение, дополнение, обстоятельство. Нет однозначного соответствия даже между субъектом и предикатом суждения, с одной стороны, подлежащим и сказуемым предложения -- с другой. Такое соответствие может иметь место лишь в простых нераспространенных предложениях типа: «Роза красна», «Люди смертны», «Суд идет». В распространенных же предложениях дело обстоит сложнее. Так, в предложении «Любой, кто получил выгоду от преступления, виновен в его совершении» подлежащее -- «любой», а сказуемое -- «виновен». Субъект же заключенного здесь суждения выражен группой подлежащего: «любой, кто получил выгоду от преступления», а предикат -- группой сказуемого: «виновен в его совершении». Причем может быть и обратная ситуация, когда субъект суждения выражен в предложении сказуемым (или его группой). Например: «Выдающимся русским писателем является Шолохов». Здесь субъект суждения -- «выдающийся русский писатель» выражен группой сказуемого, а предикат -- «Шолохов» -- подлежащим. Более сложный, юридический пример: «Разрешено все, что не запрещено законом». Субъект суждения здесь выражен сказуемым («то, что разрешено»), а предикат -- группой подлежащего («все, что не запрещено законом»). Наконец, субъект и предикат суждения подвижны, тогда как подлежащее и сказуемое предложения неподвижны. Примеры. «Суд состоится». Субъект суждения выражен здесь подлежащим предложения -- «суд», а предикат -- сказуемым -- «состоится» («Суд есть то, что состоится»). «Суд состоится завтра». Предикат здесь выражен уже другим словом -- «завтра» («День, когда состоится суд, -- это завтра»). «Суд состоится завтра в Москве». Предикат выражен третьим словом -- «Москва» («Город, где состоится завтра суд, -- Москва»). Причина подвижности предиката -- в его характере как носителя новизны.

Чтобы выявить логический смысл предложения, надо найти в нем субъект и предикат. А это, как очевидно, не простая задача. Ведь они подвижны и могут выражаться в предложении разными способами. Знание таких способов имеет огромное практическое значение для точного выражения наших мыслей. О каких же конкретно способах идет речь? Прежде всего, это соответствующая грамматическая форма предложения. Оно может быть построено так, чтобы субъект суждения был выражен непременно подлежащим (или его группой), а предикат -- сказуемым (или его группой). Если, например, мы хотим высказать мысль, что именно Петров, а не какой-то другой адвокат будет выступать в суде, то ей можно придать следующую грамматическую форму: «Адвокат, который будет выступать в суде, -- это Петров». Но если мы хотим выразить другую мысль, что Петров будет выступать именно в суде, а не на коллегии адвокатов, то можем грамматически оформить ее так: «Место, где будет выступать адвокат Петров, -- это суд». Правда, при таком способе выражения мысли сама конструкция предложения может оказаться искусственной. Поэтому ограничиваться им нельзя.

Другой способ -- порядок слов в предложении. Его суть в том, что все известное в суждении сдвигается в сторону субъекта, в начало предложения, а предикат как носитель новизны ставится в конце. Представим себе, что психолог читает лекцию о корыстолюбии как одной из психологических черт личности, и в частности раскрывает роль корысти в совершении преступлений. Как в этом случае можно построить фразу? «Корысть -- основной мотив преступлений». Здесь «корысть» -- субъект, а «основной мотив преступлений» -- предикат. А если лекцию читает юрист и она посвящена другой теме -- преступлениям, в частности их мотивам? Тогда правильнее построить фразу иначе: «Основной мотив преступлений -- корысть». Почему? Потому что субъектом здесь является «основной мотив преступлений», а предикатом -- «корысть».

№13 Деление суждений по количеству и качеству. Суждение типа А, Е, I, О