Глава 8

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

СИНДРОМАЛЬНЫХ ФОРМ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ

Одним из широко распространенных методов нейрофизиологической диагностики различных заболеваний, связанных с поражением центральной нервной системы, является электроэнцефалография (ЭЭГ). Для правильного использования этого метода необходимо иметь четкое представление о его возможностях. Следует помнить, что изменения ЭЭГ нозологически неспецифичны и результаты, полученные электроэнцефалографистом без клинических данных, не являются достаточными для постановки диагноза. С помощью записи биопотенциалов можно объективно исследовать функциональное состояние ЦНС и выявить степень и локализацию поражения мозга. Это является основанием для использования электроэнцефалографии в качестве вспомогательного метода в неврологической, психиатрической, нейрохирургической и других клиниках, где важно оценить состояние головного мозга для диагностики или динамического наблюдения.

Использование ЭЭГ - метода с целью диагностики требует знания особенностей электрической активности мозга в норме в состоянии покоя и при действии функциональных нагрузок, обычно применяемых во время исследования ЭЭГ, а также при различных функциональных состояниях (сон, бодрствование и др.). ЭЭГ детей в норме и при патологии имеет свои особенности на разных этапах онтогенетического развития и значительно отличается от ЭЭГ взрослых людей, что необходимо учитывать при использовании данного метода с диагностическими целями.

303

8.1. Электроэнцефалограмма человека в состоянии покоя и при функциональных нагрузках

ЭЭГ представляет собой изменения разности электрических потенциалов между двумя точками мозга или одной точкой мозга и другой, удаленной от него. Колебания этих потенциалов обусловлены активностью множественных генераторов, поэтому в различных областях мозга регистрируется биоэлектрическая активность различного характера.

Основным ритмом ЭЭГ, который обычно регистрируется у человека в состоянии спокойного бодрствования, является альфа-ритм, который представляет собой синусоидальные колебания частотой от 8 до 13/с. Этот ритм лучше выражен при закрытых глазах в состоянии мышечного расслабления. Амплитуда альфа-волн может быть разнообразной у разных индивидуумов и обычно варьирует от 40 до 100 мкВ. Отмечаются также изменения амплитуды альфа-ритма в течение одной записи ЭЭГ; альфа-ритм при этом часто имеет модулированный характер. Альфа-ритм преимущественно локализуется в задних отделах полушарий и становится менее выраженным по мере приближения к лобным областям, по мнению ряда авторов, он связан со зрительным анализатором. В настоящее время многие исследователи разделяют альфа-ритм на частотные поддиапазоны: альфа 1 - частотой 7,7-8,9/с; альфа 2 - частотой 9,3-10,5/с; альфа 3 - частотой 10,9-12,5/с. Наибольшую мощность имеет среднечастотный альфа-ритм (альфа 2), который максимально представлен в затылочных областях и подавляется при зрительной стимуляции. Он связан с неспецифическими активационными процессами и депрессируется при ориентировочной реакции. Ритм альфа 1 преимущественно выражен в теменно-затылочных отделах полушарий и обычно подавляется при открывании глаз. Низкочастотный и высокочастотный альфа-ритм (альфа 1 и альфа 3) в большей степени связаны с интегративной деятельностью мозга (Д.А. Фарбер и др., 1990; Д.А. Фарбер, В.Ю. Вильдавский, 1996; Е.А. Жирмунская, B.C. Лосев, 1997).

Ритм, имеющий частотные характеристики, близкие к альфа-ритму, но локализующийся в области роландовой борозды, связывают с проприоцептивной чувствительностью. Колебания этого ритма часто имеют аркоподобную форму. Этот ритм называется роландическим, аркообразным, мю-ритмом или ритмом Гасто, по имени описавшего его исследователя.

304

К ритмам более высокой частоты относится бета-ритм (15-30/с), который в норме имеет амплитуду колебаний, не превышающую 20 мкВ. Он в большей степени выражен в передних отделах полушарий и обычно регистрируется во время деятельного состояния мозга. Бета-ритм разделяется на два поддиапазона: низкочастотный бета-ритм (до 22/с) -бета! и бета-ритм высокой частоты (свыше 22/с), так называемый бета 2.

Колебания с частотой выше 30/с не имеют большого диагностического значения и обычно не выделяются на ЭЭГ, так как срезаются высокочастотными фильтрами.

Кроме указанных типов активности мозга на ЭЭГ могут регистрироваться более медленные колебания, подразделяющиеся на две группы: дельта-ритм (0,5-3/с) и тета-ритм (4-7/с). Дельта-ритм у здоровых людей обычно регистрируется во время сна. Появление выраженной дельта-активности во время бодрствования у взрослых является признаком патологии. Тета-ритм, в норме наиболее часто встречающийся на ЭЭГ детей, характерен для состояния эмоционального возбуждения и сна; он является частым признаком патологии диэнцефально-стволовых структур мозга.

На рис. 8.1 представлена ЭЭГ здорового взрослого человека в состоянии расслабленного бодрствования. Она характеризуется регулярным устойчивым альфа-ритмом, имеющим более высокую амплитуду в затылочных отделах полушарий. Медленноволновые формы активности мозга практически не выражены. В передних областях коры головного мозга периодически отмечаются короткие группы бета-ритма низкой амплитуды.

Электрическая ритмическая активность мозга связана со сложными физиологическими явлениями. Особая роль в формировании корковой ритмики принадлежит ретикулярной формации мозга. Отмечается активирующее воздействие ретикулярной формации среднего мозга и нижнестволовых структур на кору больших полушарий, проявляющееся в десинхронизации корковой ритмики (понижение амплитуды колебаний и повышение парциальной выраженности колебаний высоких частот). Помимо активирующей системы существуют образования, оказывающие тормозное влияние на кору головного мозга (таламус, нижние отделы моста), что сопровождается синхронизацией корковой ритмики (повышение амплитуды колебаний и группирование их в виде

305

Рис. 8.1. Норма взрослого человека. Отведения здесь и на последующих рисунках: О - затылочные, Р - теменные, С - центральные, F - лобные, Fp - лобные полюсные, Т3 и Т4 - средние височные, Т5 и Т6 - задние височные, Cz- вертекс, А - ушные. Отведения правого полушария обозначены четными номерами, левого - нечетными.

306

веретен, что характерно для перехода от бодрствования ко сну). Кора головного мозга подвергается постоянному воздействию синхронизирующих и десинхронизирующих влияний, которые находятся во взаимно-антагонистических отношениях. В свою очередь ретикулярная формация мозга находится под постоянным контролирующим и регулирующим влиянием коры больших полушарий, а также под постоянным воздействием афферентации, приходящей из нижележащих отделов. С превалированием тормозящих влияний или активирующих воздействий на кору головного мозга со стороны ретикулярной формации связан тот или иной уровень бодрствования и сна, что имеет свое отражение на ЭЭГ. Таким образом, суммарная ЭЭГ является показателем не только функционального состояния коры больших полушарий, но и сложных корково-подкорковых отношений.

При использовании ЭЭГ для оценки функционального состояния мозга важно учитывать не только ее фоновую картину, но и изменения при воздействии афферентных раздражителей. Выраженность реакции на внешние стимулы зависит от степени зрелости и сохранности восходящих путей, проводящих сенсорную информацию, а также от степени зрелости и сохранности воспринимающего нейронного аппарата коры больших полушарий. Нарушение реакции на афферентные раздражители может указывать на вовлечение этих структур в патологический процесс.

При обычном ЭЭГ-исследовании, проводимом с диагностической целью, испытуемый находится в состоянии расслабленного бодрствования, которое характеризуется регулярно выраженным альфа-ритмом. Реакции на афферентные раздражители в этом состоянии проявляются наиболее четко. В ответ на какой-либо афферентный стимул (свет, звук и др.) на ЭЭГ обычно регистрируется реакция активации - угнетение (депрессия) альфа-ритма (синонимы: реакция десинхрони-зации, реакция arousal, англ, "пробуждение").

Реакция активации, сопровождающаяся угнетением альфа-ритма на ЭЭГ и появлением низкоамплитудных частых колебаний, возникает генерализованно (рис. 8.2). Реакция активации обычно рассматривается как корковый компонент ориентировочной реакции. Наиболее выражена эта реакция при первом предъявлении раздражителя, затем при повторных предъявлениях афферентного стимула она постепенно угасает. Реакция активации осуществляется за

307

Рис. 8.2. Реакция активации в ответ на предъявление света

счет активирующего влияния ретикулярной формации среднего мозга и зависит от зрелости и сохранности нейронного аппарата коры больших полушарий.

Важным феноменом, отражающим функциональное состояние мозга, является ответ на ритмическую фотостимуляцию - реакция усвоения (синонимы: реакция перестройки, навязывания, следования) ритма. Реакция усвоения ритма так же, как и реакция активации, зависит от зрелости и сохранно-

308

сти нейронов коры и интенсивности воздействия неспецифических структур мозга мезодиэнцефального уровня на кору головного мозга. Обычно исследуемому предъявляют вспышки света частотой 1-25 Гц, лампа фотостимулятора при этом располагается на расстоянии 30-40 см от его глаз. Реакция перестройки ритма у здоровых лиц наиболее отчетливо выражена при частотах, приближающихся к частотам альфа-диапазона, и максимально проявляется в затылочных отделах полушарий. На рис. 8.3 (ЭЭГ затылочных областей коры) видна реакция усвоения ритма при предъявлении световых мельканий различной частоты. Усвоение ритма отмечается во всем диапазоне предъявленных частот. В некоторых случаях может наблюдаться появление гармоник, т.е. частота усвоения не строго соответствует предъявленной частоте, а может быть увеличена или уменьшена в два или даже в три раза.

В случаях патологии, например, при дисфункции мезодиэн-цефальных структур мозга, фокус усвоения ритма световых мельканий может перемещаться в передние отделы полушарий. Ритмическая фотостимуляция часто используется для провокации патологической активности при ЭЭГ-исследовании.

При электроэнцефалографическом исследовании часто используется проба с гипервентиляцией, которая так же, как и ритмическая фотостимуляция, может усиливать или провоцировать патологическую активность мозга. Гипервентиляция особо значима в клинической электроэнцефалографии, так как с помощью этой функциональной пробы удается выявить эпилептическую активность. Во время гипервентиляции обследуемому предлагают глубоко дышать, производя усиленный выдох. При диагностическом обследовании чаще всего применяют гипервентиляцию длительностью 3 мин, иногда 5 мин. Однако даже одноминутная гипервентиляция может вызвать на ЭЭГ изменения, обычные для этой пробы, но менее выраженные.

В связи с большой вариабельностью реакции на гипервентиляцию в детском возрасте (от полного ее отсутствия до резко выраженной пароксизмальной активности) изменения во время этой пробы могут быть неправильно расценены при расшифровке ЭЭГ, что может привести к "гипердиагностике" эпилепсии или повышенной судорожной готовности. Чтобы избежать подобных ошибок, следует иметь четкие представления о механизме действия гипервентиляции и характере изменений ЭЭГ во время этой пробы.

309

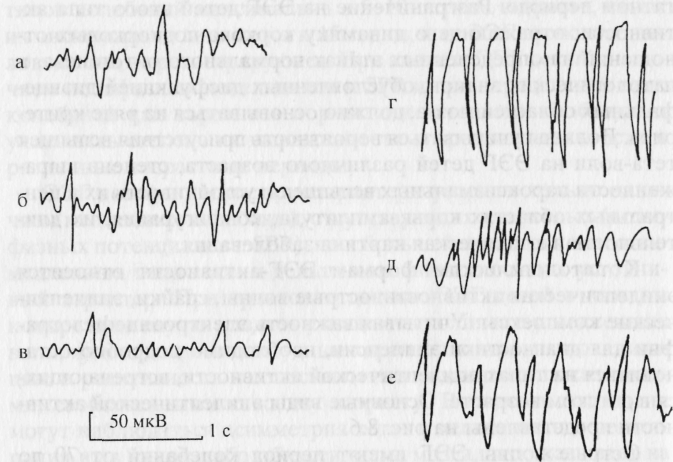

Рис. 8.3. Реакция усвоения ритма в затылочных областях коры в ответ на предъявление мелькающего света разной частоты: а - фон; б, в, г, д, е - усвоение ритма на частоту 4, 8, 12 и 20 Гц соответственно

310

Впервые изменения ЭЭГ во время гипервентиляции были описаны Ф. Джиббсом и соавт. в 1935 г. (F. Gibbs et al., 1935). Они отметили, что гипервентиляция вызывает появление высоковольтной медленной активности. Появление медленных волн (часто в виде пароксизмальных вспышек) во время гипервентиляции подтверждается и в ряде дальнейших экспериментальных исследований на людях и животных. На рис. 8.4 показано изменение электрической активности мозга после 2-минутной гипервентиляции у девочки 8 лет с резидуальным органическим поражением ЦНС. На ЭЭГ видно доминирование тета- и дельта-волн резко повышенной амплитуды во всех отделах полушарий.

Путем параллельного сопоставления данных ЭЭГ во время гипервентиляции с изменением уровня альвеолярного СО2, кислородного насыщения крови и других биохимических показателей крови удалось установить, что причиной появления изменений в ЭЭГ является гипокапния с последующими биохимическими изменениями крови и что существует прямая связь между степенью снижения уровня альвеолярного СО2 и выраженностью изменений биоэлектрической активности.

Ф. Джиббс и соавт. (F. Gibbs et al., 1943) полагали, что изменения в ЭЭГ связаны с непосредственным специфическим влиянием СО2, и наблюдаемое во время гипервентиляции сужение церебральных сосудов способствует поддержанию определенного уровня СО2 в крови. Впоследствии было экспериментально подтверждено, что появление медленных волн на ЭЭГ здоровых людей во время гипервентиляции вызвано снижением снабжения кислородом и глюкозой мозговых тканей в результате гипокапнического сужения церебральных сосудов. При этом отмечаются определенные возрастные закономерности. В связи с тем, что реактивность церебральных сосудов с возрастом снижается, падение уровня кислородного насыщения во время гипервентиляции более выражено в молодом возрасте, что обусловливает у них более значительные изменения на ЭЭГ во время гипервентиляции.

Анализ изменений ЭЭГ и уровня СО2 в выдыхаемом воздухе у нормальных подростков и взрослых в возрасте от 12 до 50 лет подтвердил, что выраженность реакции на гипервентиляцию зависит как от возраста, так и от степени снижения концентрации СО2 в выдыхаемом воздухе. При более интенсивном падении уровня СО2 более выраженными становились изменения на ЭЭГ. Степень падения концентрации СО2 во вре-

311

мя гипервентиляции зависела от возраста и снижалась с его повышением. По-видимому, возрастные изменения выраженности реакции ЭЭГ на гипервентиляцию связаны со снижением степени вентиляции с возрастом.

Проба с гипервентиляцией может служить индикатором состояния подкорковых структур мозга и часто используется при диагностике различных заболеваний ЦНС.

При оценке реакции на гипервентиляционную пробу следует учитывать степень и характер изменений, время их появления после начала гипервентиляции и длительность их сохранения после окончания пробы. В литературе нет единого мнения о том, как долго сохраняются изменения ЭЭГ после окончания гипервентиляции. По нашим наблюдениям, сохранение изменений на ЭЭГ дольше 1 мин. следует расценивать как признак патологии. При использовании пробы с гипервентиляцией в детской клинике необходимо учитывать данные, касающиеся изменений ЭЭГ при гипервентиляции в различные возрастные периоды.

Одним из методов активации патологической активности, особенно при эпилепсии, является естественный или фармакологический сон.

Впервые ЭЭГ во время сна исследовали Г. Дэвис (Н. Davis) и соавт. в 1938 г. Было выявлено, что существует несколько стадий сна, каждой из которых соответствует определенная ЭЭГ.

Стадия I (А): усиление степени выраженности альфа-ритма; соответствует расслабленному состоянию или легкой дреме.

Стадия II (В): альфа-ритм разрушается, появляются нерегулярные дельта- и тета-волны, быстрые колебания. Это стадия неопределенных ритмов, они не имеют фокуса, иногда на их фоне появляются билатерально синхронные вспышки медленных волн. Данная стадия соответствует глубокой дреме.

Стадия III (С): появление сонных веретен, состоящих из колебаний частотой 14-16/с и билатерально синхронных вспышек медленных волн, которые преимущественно проявляются в лобных и центральных отделах полушарий. При ре-ференциальном способе регистрации электрической активности суммарная запись ЭЭГ лобных и центральных областей коры отражает биоэлектрическую активность глубоких структур мозга. Сонные веретена генерируются в неспецифиче-

312

Рис. 8.4, а. ЭЭГ девочки 8 лет с ранним органическим поражением ЦНС: а - до начала гипервентиляции; б - после 2-минутной гипервентиляции

ских ядрах таламуса и поэтому преимущественно выражены в передних областях коры. Эта стадия соответствует сну средней глубины.

Стадия IV (Д): веретена сменяются медленной активностью, по всей коре регистрируются высокоамплитудные дельта-волны частотой 2-3/с. Эта стадия соответствует глубокому сну.

Стадия V (Е): дельта-активность еще более замедляется -До 0,5-1/с. Сон становится более глубоким.

В 1953 г. Ф. Азеринский и Н. Клейтман (F. Aserincky, N. Kleitman) наряду с указанной динамикой изменений ЭЭГ

313

Рис. 8.4, б. (окончание)

314

при углублении сна (медленный сон) выявили наступление периодов десинхронизации на ЭЭГ длительностью до 50 мин (быстрый или парадоксальный сон). Эти периоды десинхронизации обычно появлялись через 1,5 час. после засыпания и повторялись у здоровых взрослых людей в течение ночи 4-5 раз. Периоды парадоксального сна сопровождались быстрыми движениями глазных яблок. Поскольку медленный сон связан со структурами таламуса, он называется "телэнцефаличе-ским". Быстрый сон стал называться "ромбэнцефалическим" (его связывают с мостовыми структурами ствола).

8.1.1. Особенности ЭЭГ детского и подросткового возраста в норме

Развитие и рост разных отделов нервной системы у детей происходят и достигают определенного устойчивого состояния, сходного с таковыми у взрослых, в различные периоды постнатального развития. Неравномерное созревание коры и подкорковых структур мозга отражается на формировании корковой ритмики в онтогенезе. Кроме того, отмечается большая вариабельность биоэлектрической активности мозга детей, что связано с различным темпом созревания и индивидуальными особенностями ребенка. Все это затрудняет оценку ЭЭГ в детском возрасте. Поэтому для адекватной оценки ЭЭГ детей и подростков необходимо исходить из нормативных данных, характеризующих биоэлектрическую активность разных отделов мозга в различные возрастные периоды. Необходимо знание не только различных вариантов фоновой ЭЭГ, характерных для каждой возрастной группы, но и знание особенностей изменений электрической активности мозга при различных функциональных нагрузках (световых, звуковых, гипервентиляции).

В процессе онтогенеза постоянно меняются частотно-амплитудные характеристики биоэлектрической активности головного мозга ребенка.

Уже на ЭЭГ новорожденных детей регистрируются группы синусоидальных колебаний частотой 4-6/с преимущественно выраженные в затылочных областях коры (Д.А. Фарбер и др., 1990, 2000). В этом возрасте может отмечаться реакция на афферентные стимулы. Регулярная ритмическая активность появляется между 3-м и 6-м месяцами постнатального

315

развития и к 6 мес. имеет частоту 6-8/с, а к 12 мес. 7-8,5/с с амплитудой, варьирующей от 50 до 100 мкБ (Т.А. Строганова, И.Н. Посикера, 1993; Е. Niedermeyer, 1993). Этот ритм можно рассматривать как онтогенетический вариант альфа-ритма. При эмоциональных реакциях у детей первого года жизни регистрируется высокоамплитудный (150-200 мкВ) тета-ритм (Т.А. Строганова, И.Н. Посикера, 1993).

С возрастом наблюдается постепенное повышение частоты колебаний и стабилизация основного ритма. Нарастание частоты альфа-ритма отражает морфологическое созревание мозга, которое продолжается во время всего периода онтогенеза.

В возрасте от 1 года до 3 лет частота альфа-колебаний варьирует от 6 до 9/с. Одновременно регистрируются медленные волны частотой 2-3 и 4—5/с. В этом возрасте отмечается усложнение биоэлектрической активности мозга, усиливается альфа-ритм, повышается вариабельность ЭЭГ. В затылочных отделах полушарий в ряду альфа-ритма появляются так называемые полифазные потенциалы в виде сочетаний альфа-колебаний и медленных волн. Эти потенциалы встречаются у 70% детей в возрасте от 1 до 15 лет и максимально проявляются в 9-10 лет (О. Eeg-Olofsson, 1970). По своей структуре полифазные потенциалы могут напоминать эпилептиформные комплексы спайк-волна. Помимо этого в задних областях часто встречаются группы медленных волн с частотой 2,5-4,5/с, которые обозначают SPR - "slow posterior rhythm". Также как и полифазные потенциалы, SPR имеют тенденцию нарастать в первые десять лет жизни (Н.К. Бла-госклонова, Л.А. Новикова, 1994).

В возрасте 4-6 лет на ЭЭГ преобладают волны частотой 6,5-9,5/с и наблюдается доминирование альфа-ритма в затылочных областях коры. С возрастом различия между затылочными и передними отделами коры больших полушарий мозга увеличиваются. Однако тета-ритм в этом возрасте еще значительно выражен и у некоторых детей может быть преобладающей формой активности, особенно в лобно-центральных областях коры.

У детей младшего школьного возраста альфа-ритм имеет частоту уже 7,5-10,5/с, который становится более регулярным (Л.А. Новикова, 1994). Может регистрироваться мю-ритм в центральных областях коры больших полушарий, который депрессируется при проприоцептивных раз-

316

дражениях. Тета-ритм остается значительно выраженным до 8-летнего возраста. Он регистрируется преимущественно в центральных областях коры. Иногда наблюдаются билатерально синхронные вспышки медленных колебаний, что указывает на усиление деятельности диэнцефальных отделов мозга (Н.В. Дубровинская, 1985).

Таким образом, по мере роста ребенка снижается количество медленных колебаний, увеличивается индекс альфа-ритма, повышается его частота. Такие изменения, связанные с возрастом, происходят не всегда равномерно. Были выделены так называемые "критические периоды", когда частотные перестройки приобретали скачкообразный характер. Это возраст 14-15 месяцев (Н.С. Галкина, А.И. Боравова, 1996), а также возрастные периоды 5-6 лет и 11-12 лет (Н.Л. Горбачевская, Л.П. Якупова, 1999). Учитывая гетерогенность альфа-ритма, проводились исследования возрастной динамики различных поддиапазонов альфа-ритма. Было выявлено, что в онтогенезе по-разному изменяются отдельные его частотные составляющие. Наряду со снижением выраженности тета-рит-мов снижается и представленность колебаний альфа 1, в то время как выраженность альфа 2 и альфа 3 нарастает. Вместе с тем частота каждого поддиапазона альфа-ритма с возрастом повышается (Д.А. Фарбер и др., 1990; Д.А. Фарбер, В.Ю. Вильдавский, 1996).

К 10 годам альфа-ритм уже практически сформирован и после 10-летнего возраста имеет среднюю частоту 10/с, которая уже не претерпевает существенных изменений в подростковом возрасте и у взрослых. Закономерно меняется с возрастом мю-ритм. Также как и альфа-ритм, он встречается у большего числа детей, частота его колебаний с возрастом повышается, мю-ритм больше выражен у девочек, чем у мальчиков (Н.Л. Горбачевская, Л.Ф. Кожушко, 1990; Н.С. Галкина, А.И. Боравова, 1996; Д.А. Фарбер, В.Ю. Вильдавский, 1996).

В детском возрасте бета-ритм выражен слабо, но может встречаться на ЭЭГ детей различного возраста.

В период формирования корковой ритмики меняется не только частотный состав биоэлектрической активности, но и амплитуда колебаний. По данным различных авторов, параллельно с повышением частоты колебаний повышается и их амплитуда, снижаясь только после достижения максимума в 5-9 лет. Некоторые авторы обращают внимание на положительную связь между амплитудой и индексом альфа-ритма.

317

Низкоамплитудные ЭЭГ (до 20 мкВ) в детском возрасте практически не встречаются. Они могут быть зарегистрированы у подростков, но достаточно редко - встречаемость таких ЭЭГ в подростковом возрасте в пределах 5%. В ЭЭГ при этом обычно доминирует бета-ритм (Е. Niedermeyer, 1993). У взрослых встречаемость низкоамплитудных ЭЭГ повышается до 11,6% (F. Gibbs, E. Gibbs, 1950).

В подростковом возрасте на фоне сформированного альфа-ритма еще сохраняется тета-активность, имеющая различную выраженность в зависимости от возраста. Наличие тета-активности и десинхронизацию корковой ритмики у подростков связывают с функциональными изменениями ЦНС в период полового созревания. В этом же возрасте отмечается и нарастание мю-ритма.

Формирование паттерна ЭЭГ, характерного для взрослого человека, продолжается до 21 года, причем у девочек процесс созревания электрической активности мозга опережает таковой у мальчиков на 2-3 года (Н.Л. Горбачевская, Л.Ф. Кожуш-ко, 1990; Л.Р. Зенков, 1996; Е. Niedermeyer, 1993).

Таким образом, в процессе формирования корковой ритмики происходит постепенное изменение частотного спектра колебаний ЭЭГ: снижается количество медленных волн типа дельта- и тета-, альфа-ритм стабилизируется, становится регулярным и устойчивым, частота его повышается. На рис. 8.5 представлены ЭЭГ девочки в 5(а), 9(6) и 15(в) лет, которые свидетельствуют о возрастных особенностях электрической активности головного мозга. Видно уменьшение количества медленных волн с возрастом, альфа-ритм при этом становится более регулярным, устойчивым, частота его повышается, а амплитуда к 15 годам снижается (в 9 лет отмечено некоторое временное повышение амплитуды).

По мере роста ребенка меняется не только фоновая активность, но и реакция биопотенциалов на различные функциональные пробы. Выраженность в ЭЭГ специфических и неспецифических реакций на внешние стимулы зависит от степени зрелости восходящих путей, проводящих сенсорную информацию, а также от степени зрелости воспринимающего нейронного аппарата коры больших полушарий.

С возрастом у ребенка увеличивается активирующее влияние ретикулярной формации среднего мозга, что проявляется в усилении реакции активации на ЭЭГ. В более старшем возрасте реакция активации регистрируется чаще, снижается ее

318

Рис. 8.5. ЭЭГ здоровой девочки: а - в 5 лет; б - в 9 лет; в - в 15 лет

латентный период, увеличивается степень десинхронизации основного ритма и индекс выраженности реакции. По данным Н.В. Дубровинской (1985), установлению дефинитивного типа реакции активации в виде блокады альфа-ритма предшествуют онтогенетические варианты этой реакции в виде экзальтации альфа-ритма или усиления тета-колебаний, что наиболее характерно для детей до 7-летнего возраста.

319

Рис. 8.5. (продолжение) 320

Рис. 8.5. (окончание)

Важным показателем, отражающим развитие мозга в процессе онтогенеза, является ответ на ритмическую фотостимуляцию в виде реакции усвоения ритма, также зависящей от степени зрелости нейронного аппарата коры и уровня воздействия неспецифических стволовых структур на кору головного мозга. В детском возрасте по мере того, как происходит созревание нервных элементов коры, а также повышается активирующее влияние ретикулярной формации среднего мозга, меняется характер и степень выраженности реакции усвоения ритма при действии световых мельканий разных частот. Встречаемость реакции усвоения увеличивается с возрастом. Расширяется диапазон и повышается оптимальная величина усваиваемых частот. Ряд авторов отмечают связь оптималь-

321

ной частоты усвоения с частотой фоновой ЭЭГ. В процессе онтогенеза наблюдается возрастание оптимума частоты усвоения параллельно с нарастанием частоты основного ритма. По мере развития ребенка меняется и локализация реакции усвоения. Если у новорожденных эта реакция проявляется только в затылочных отделах полушарий, т.е. в проекционной зоне зрительного анализатора коры, то с возрастом реакция усвоения ритма может распространяться и на другие области коры больших полушарий, а у детей дошкольного возраста при частотах тета-диапазона она даже более выражена в теменно-центральных областях. Известно, что у детей этого возраста выражено синхронизирующее влияние диэнцефальных отделов мозга, в связи с чем и в фоновой ЭЭГ регистрируется выраженная активность тета-диапазона. В более старшем возрасте, когда в фоновой ЭЭГ преобладает сформированный альфа-ритм, усвоение частот световых мельканий преимущественно проявляется в затылочных отделах полушарий. Оптимум усвоения у детей старше 8-9 лет лежит в диапазоне альфа-колебаний. О. Eeg-Olofsson (1970) считает переломным периодом в изменении частотных характеристик реакции усвоения 9-летний возраст. В подростковом возрасте он отмечает высокую выраженность реакции усвоения на частотах 20-24 Гц. Таким образом, реакцию усвоения ритма можно рассматривать как один из показателей степени зрелости мозга.

Особо значимой является оценка реакции на гипервентиляцию в детском возрасте. Эта проба, как и ритмическая фотостимуляция, часто используется для провокации патологической активности на ЭЭГ. Однако для правильной оценки реакции на гипервентиляцию следует учитывать ее возрастные особенности. Согласно наблюдениям ряда авторов и нашим данным появление пароксизмальных вспышек медленных волн при гипервентиляции у детей не является безусловным признаком патологии и часто свойственно здоровым детям и подросткам, что необходимо учитывать при использовании данных ЭЭГ с диагностической целью.

Изменения на ЭЭГ во время гипервентиляционной пробы нарастают, начиная с 3-летнего возраста и максимально выражены в 8-11 лет. Возможно, что слабая выраженность реакции на гипервентиляцию у детей до 3-летнего возраста может быть связана с тем, что эти дети не производят достаточно полного и глубокого дыхания. После 11 лет идет постепенное снижение выраженности реакции на гипервентиляцию.

322

Таким образом, прослеживаются общие закономерности формирования электрической активности мозга в состоянии покоя и при действии различных функциональных нагрузок, отражающие определенные этапы созревания головного мозга ребенка, что необходимо учитывать при оценке данных ЭЭГ в детском возрасте.

8.1.2. Оценка патологических знаков на ЭЭГ детей и подростков

Нарушения электрической активности при патологических состояниях чаще всего нозологически неспецифичны. Они могут проявляться как в изменениях нормальных компонентов электроэнцефалограммы, так и в возникновении патологических форм активности.

К изменениям первого типа относятся нарушения выраженности альфа-ритма, его неправильное зональное распределение по коре мозга, а также изменение частоты, амплитуды и конфигурации альфа-волн. Известно, что частота альфа-ритма составляет 8-13/с. Наличие на ЭЭГ взрослого человека альфа-ритма меньшей частоты является признаком патологии. Вместе с тем у детей раннего возраста в каудальных отделах коры мозга регистрируются синусоидальные колебания частотой 6-7/с. Реактивность на световые раздражения, способность к усвоению ритмов световых мельканий позволяют рассматривать эти колебания как онтогенетический вариант альфа-ритма. Таким образом, замедленный альфа-ритм у детей первых лет жизни не является показателем патологии мозга.

В ЭЭГ детей, также как и у взрослых, могут наблюдаться нарушения бета-ритма. Преобладание ритмической бета-активности повышенной амплитуды (свыше 20 мкВ) следует рассматривать как отклонение от нормы.

Одной из существенных особенностей биоэлектрической активности мозга детей является выраженность на ЭЭГ медленных колебаний различного характера. При анализе ЭЭГ детей и подростков необходимо проявлять особую осторожность в трактовке медленных колебаний. Как указывалось выше, в задних отделах коры мозга детей от 1 года до 15 лет регистрируются в 70% случаев так называемые полифазные потенциалы и в 25% случаев медленные ритмические колебания частотой 2,5^4,5/с (SPR). Представленность на ЭЭГ этих

323

типов колебаний максимальна в 5-10-летнем возрасте, затем их число плавно снижается к 15 годам, а на ЭЭГ взрослого человека они не регистрируются. При анализе ЭЭГ детей с наличием полифазных потенциалов и SPR и при определении этих колебаний как вариантов нормы или патологии необходимо учитывать степень их выраженности и продолжительности в различные возрастные периоды.

ЭЭГ детей и подростков характеризуется не только наличием медленных колебаний, отсутствующих у взрослых (полифазных потенциалов и SPR), но и большей представленностью медленных типа тета- и дельта-колебаний, носящих устойчивый характер. При трактовке данных ЭЭГ детей в каждом конкретном случае следует учитывать количество медленных волн, их частотно-амплитудные характеристики, их локализацию и реактивность и сопоставлять эти данные с показателями, свойственными каждому возрасту. В случаях патологии могут наблюдаться асимметрия тета- и дельта-волн и регистрация их в какой-либо области коры мозга, что указывает на наличие очага патологической активности.

В электроэнцефалографии различают амплитудную и частотную межполушарную асимметрию. Принято учитывать амплитудную асимметрию лишь в том случае, если амплитуда колебаний в одном полушарии превышает амплитуду колебаний другого полушария более чем в 1,5 раза.

Одним из проявлений нарушений биоэлектрической активности является наличие пароксизмальных вспышек в ЭЭГ. Долгое время появление пароксизмальной активности связывали с эпилепсией. В настоящее время не вызывает сомнения, что пароксизмальная активность может возникать и при заболеваниях неэпилептического характера. Это в значительной мере осложняет диагностику эпилепсии по данным ЭЭГ, особенно в детском возрасте. Повышенная активность диэнце-фальных отделов мозга, свойственная детям, приводит к появлению на ЭЭГ билатеральных вспышек высокоамплитудных тета-волн, преимущественно выраженных в центральных областях коры, наиболее тесно связанных с диэнцефальными структурами мозга. Такого типа колебания регистрируются у детей до 9-летнего возраста, наиболее выражены в 6-8-летнем возрасте. По мере созревания коры и усиления ее тормозящих влияний на нижележащие структуры мозга этот тип электрической активности ослабевает и после 9 лет на ЭЭГ здоровых детей не регистрируется, изредка появляясь у девочек в пубер-

324

татном периоде. Разграничение на ЭЭГ детей этого типа активности, отражающего динамику корково-подкорковых отношений на определенных этапах нормального онтогенеза, и патологических знаков, обусловленных дисфункцией диэнце-фальных областей мозга, должно основываться на ряде критериев. Должны учитываться вероятность присутствия вспышек тета-волн на ЭЭГ детей различного возраста, степень выраженности пароксизмальных вспышек и устойчивость их в центральных областях коры, амплитуда, конфигурация, их длительность и клиническая картина заболевания.

К патологическим формам ЭЭГ-активности относится эпилептическая активность: острые волны, спайки, эпилептические комплексы. Учитывая важность электроэнцефалографии для диагностики эпилепсии, необходимо подробно остановиться на типах эпилептической активности, встречающихся в детском возрасте. Основные виды эпилептической активности представлены на рис. 8.6.

Острые волны ЭЭГ имеют период колебаний от 70 до 200 мс и характеризуются треугольной формой с острой вершиной и отчетливым преобладанием негативной фазы (направленной вверх от изолинии).

Спайки (синоним - пики) близки по природе острым волнам и отличаются от последних длительностью колебания. Период спайка не превышает 70 мс, а амплитуда вариабельна и может иметь те же значения, что и острые волны. Спайки могут иметь одну, две фазы и более. Доминирующей является негативная фаза, позитивные компоненты выражены крайне слабо.

На ЭЭГ острые волны и спайки либо диффузно распространяются по коре, либо локализуются в какой-либо одной зоне, указывая на наличие очага патологической активности. При этом острые волны характерны для фокальных нарушений и редко регистрируются при генерализованных пароксизмальных вспышках. В последних случаях чаще наблюдаются одиночные или множественные спайки, а также комплексы спайк-волна.

Множественные спайки обычно регистрируются в виде пароксизмальных вспышек из двух или более двухфазных спай-ков. Наряду с широко распространенным генерализованным или билатерально синхронным распределением множественных спайков могут отмечаться очень редкие случаи их фокального расположения.

325

Рис. 8.6. Основные виды эпилептической активности: а -острые волны: б - спайки; в - комплексы острая волна - медленная волна; г - ритмические разряды комплексов спайк-волна частотой 3/с, характерные для типичных абсансов (petit mal); д - множественные спайки с последующей группой медленных волн; е - медленные высокоамплитудные комплексы острая волна - медленная волна, характерные для атипичных абсансов (petit mal variant)

Эпилептические комплексы состоят из острой волны с последующей медленной волной или спайка (множественных спайков) и последующей медленной волны. Иногда после острой волны или спайка следуют две медленные волны и более. Эпилептические комплексы могут регистрироваться поодиночке или в виде определенных ритмов, классическим примером которых является ритм комплексов спайк-медленная волна частотой 3/с, встречающийся при типичных абсансах. Частота ритмических комплексов спайк-медленная волна при разных формах эпилепсии может варьировать от 1,5 до 6/с, что имеет определенное диагностическое значение.

Медленные комплексы спайк-волна частотой до 2,5/с обычно встречаются при синдроме Леннокса-Гасто или синдроме Ландау-Клеффнера, пароксизмальные генерализованные вспышки этих комплексов являются характерным ЭЭГ-паттерном атипичных абсансов. В отличие от класси-

326

ческих комплексов частотой 3/с, которые практически не встречаются у детей ранее 3,5 лет, медленные комплексы спайк-волна могут проявляться очень рано, иногда до 6-месячного возраста.

У маленьких детей может наблюдаться гипсаритмия, представляющая собой высокоамплитудные нерегулярные, часто асинхронные дельта- и тета-волны, на фоне которых регистрируются диффузные медленные комплексы спайк-волна, имеющие резко повышенную амплитуду и низкую реактивность, повторяющиеся с короткими интервалами. Гипсаритмия указывает на грубое поражение головного мозга и, как правило, сопровождается выраженной энцефалопатией (синдром Веста, синдром Леннокса-Гасто). Этот паттерн обычно встречается у детей первого года, но в редких случаях может наблюдаться у дошкольников и даже в школьном возрасте.

Острые волны, спайки и эпилептические комплексы чаще всего регистрируются при эпилепсии. Однако появление этих видов активности в ЭЭГ без клинического подтверждения не может быть достаточным основанием для установления диагноза, так как они могут регистрироваться при самых различных заболеваниях, не связанных с эпилепсией (олигофрения, опухоли головного мозга, шизофрения и др.).

Исследования биоэлектрической активности мозга с учетом возрастных особенностей позволяют выявить генерализованное и локальное поражение мозга. При генерализованных поражениях ЦНС нарушения биоэлектрической активности мозга проявляются изменениями как нормальных компонентов ЭЭГ, так и возникновением патологических форм активности. Наличие локальных поражений ЦНС приводит к формированию на ЭЭГ детей, так же как и взрослых, очагов патологической активности в виде фокусов медленных волн или эпилептоидных колебаний; последние носят более грубый характер у детей по сравнению со взрослыми и обладают большей степенью генерализации.

Свойственная детям повышенная возбудимость диэнце-фальных структур мозга, обусловленная рядом факторов, прежде всего незрелостью нейронального аппарата коры и ослаблением ее тормозящего влияния на подкорковые структуры мозга, определяет не только своеобразие ритмической электрической активности на разных этапах индивидуального развития, но и видоизменяет все формы патологической активности на ЭЭГ детей и подростков. На ЭЭГ детей наблюдаются не

327

только типы электрических потенциалов, не свойственные взрослому человеку, но и отмечаются большая выраженность патологической активности и большая степень ее иррадиации. Таким образом, при оценке патологических знаков на ЭЭГ детей и подростков необходимо учитывать не только возрастные особенности ЭЭГ, но и видоизменения патологических знаков, обусловленные возрастом.

Оценивая значимость ЭЭГ-исследований в детской клинике, следует признать, что, несмотря на трудности интерпретации патологических знаков, при учете возрастных нормативов удается выявить степень выраженности, локализацию и характер поражения мозга у детей на основании ЭЭГ. Наряду с оценкой фоновой ЭЭГ необходимо при этом учитывать реакцию биоэлектрической активности мозга на афферентные стимулы.

В результате исследований последних лет в литературе появились описания синдромальных форм аномалий развития различной этиологии. К ним относятся синдром Мартина-Белл (умственной отсталости, сцепленной с ломкой Х-хромо-сомой), синдром Ретта, синдром Леннокса-Гасто, синдром Лан-дау-Клеффнера и др.

Все эти заболевания сопровождаются значительными изменениями функционирования головного мозга. Для правильной коррекции этих аномалий необходимо иметь четкое представление о патогенезе имеющихся расстройств. Необходимо знать характер мозговых нарушений, их степень и локализацию.

Особое место среди синдромальных форм аномалий развития занимают эпилептические синдромы. Существуют некоторые формы пароксизмов, характерные только для детского возраста. Среди этих форм особое место занимают синдромы, при которых ведущим является совокупность различных клинических, неврологических и электроэнцефалографических признаков, характеризующих данный синдром.

8.2. Метод исследования

Метод электроэнцефалографии уже многие годы используется для оценки деятельности головного мозга. Однако изменения ЭЭГ при некоторых синдромальных формах еще недостаточно изучены. Введение компьютерных методов анализа ЭЭГ расширяет возможности исследователя и позволяет ответить на многие из поставленных вопросов.

328

Электроэнцефалограмма регистрировалась на 16-ка-нальном чернильнопишущем электроэнцефалографе японской фирмы "NICHON KOHDEN" с использованием стандартной схемы расположения электродов по системе Джаспера 10-20. Активные электроды устанавливались в 16 точках поверхности головы, соответствующих следующим корковым зонам: затылочным, теменным, центральным, лобным, лобным полюсным, передневисочным, височным и задневисочным правого и левого полушария. При рефе-ренциальном способе отведения электрической активности мозга в качестве референтного использовался ушной электрод, установленный на мочке уха соответствующего полушария. Во время исследования больной находился в свето-и звукоизолированной камере в полулежачем положении в состоянии расслабленного бодрствования с закрытыми глазами.

После 2-3-минутной регистрации в состоянии покоя больному предъявлялись различные функциональные нагрузки: проба с открыванием и закрыванием глаз, ритмическая фотостимуляция с частотой мельканий 4, 6, 10, 15 и 20 Гц. Предъявлялась проба с гипервентиляцией длительностью 3 мин.

При оценке фоновой ЭЭГ использовалась компьютерная программа "Нейрокартограф" фирмы МБН, с помощью которой оценивались частотные составляющие электроэнцефалограммы. Локализация ритмов и очагов патологической активности определялась с помощью программы "Брейнлок".

Всего нами обследовано 54 больных с различными синдро-мальными формами аномалий развития: с синдромом Ландау-Клеффнера - 26 детей, с синдромом Ретта - 12, с синдромом Мартина-Белл - 11 и с синдромом Леннокса-Гасто - 5 детей.

8.3. Синдром Леннокса-Гасто

Синдром Леннокса-Гасто характеризуется тяжелыми припадками, обычно возникающими в возрасте от 2 до 6 лет (но иногда и в более старшем, вплоть до подросткового), на фоне выраженного поражения головного мозга, сопровождающегося значительной интеллектуальной недостаточностью. Впервые этот синдром описан В. Ленноксом (W. Lennox, 1960), а затем А. Гасто (Н. Gastaut, 1966) и по предложению Э. Нидермейера (Е. Niedermeyer, 1969) назван синдромом Леннокса-Гасто.

329

Интеллектуальная недостаточность выражена у детей с ранним началом заболевания и может отсутствовать у пациентов, заболевших после 10 лет (Е. Niedenneyer, 1993). Также не во всех случаях удается выявить неврологические знаки или структурные поражения. Почти у 50% больных при компьютерной томографии никаких отклонений от нормы не выявлено (Н. Gastaut, J. Gastaut, 1976). Природа заболевания в этих случаях не всегда ясна, существует гипотеза о генетической предрасположенности к этому заболеванию.

Пароксизмы при синдроме Леннокса-Гасто отличаются разнообразием и могут включать в себя почти все известные типы припадков. Больные плохо поддаются лечению, прогноз, как правило, неблагоприятный. Обычно у одного и того же больного встречаются не менее 2-3 типов различных припадков. Наиболее часто отмечаются атонические, акинетические, тонические, клонические припадки. Одним из проявлений синдрома Леннокса-Гасто могут быть пароксизмы, относящиеся к разряду атипичных абсансов. Клинически они проявляются в виде кратковременной потери сознания. В отличие от типичных абсансов, характеризующихся на ЭЭГ симметричными комплексами спайк-волна частотой 3/с, названных "petit mal нарушения", при атипичных абсансах комплексы спайк-волна менее симметричны и синхронны, имеют частоту 2/с и по предложению Ф. Джиббса и соавт. (F. Gibbs et al., 1939) названы "вариант petit mal нарушения". Эти приступы обычно более длительны, чем типичные абсансы. В отличие от типичных абсансов, которые обычно появляются у детей после 3-4 лет, эти припадки могут встречаться и в более раннем возрасте. На рис. 8.7 представлена ЭЭГ, зарегистрированная во время атипичного абсанса у больного 14 лет. Атипичные абсансы, кроме того, могут проявляться на ЭЭГ в виде эпилептического ритма вовлечения частотой 10 или 20/с - ритма с постепенно снижающейся частотой и нарастающей амплитудой (А. Гасто, 1975). Начало и конец пароксизма при атипичных абсансах менее очерчены, чем при типичных абсансах. Для всех атипичных абсансов характерно слабое провоцирующее влияние гипервентиляции и ритмической фотостимуляции (Н.К. Благосклонова, Л.А. Новикова, 1994).

ЭЭГ в межприступном периоде характеризуется выраженными изменениями в виде дезорганизации и замедления корковой ритмики, часто с наличием комплексов спайк-волна или острая волна — медленная волна частотой 1—2,5/с.

330

Рис. 8.7. Атипичный абсанс у больного 14 лет. Видны разряды комплексов спайк-волна частотой 2/с, более выраженные в левом полушарии

Амплитуда колебаний обычно повышена. Изменения могут иметь характер гипсаритмии (рис.8.8).

При синдроме Леннокса-Гасто иногда встречаются также и серии комплексов 3/с и 4/с, однако основное диагностическое значение в этих случаях имеет наличие медленных комплексов, так как при классических типичных абсансах с доброкачественным течением медленные комплексы спайк-волна обычно не регистрируются, за исключением тех случаев, когда к концу типичного абсанса частота комплексов снижается до 2,5/с. Медленные комплексы спайк-волна обычно регистрируются постоянно, имеют генерализованный характер с максимальным проявлением в передних отделах полушарий (рис. 8.9), иногда отмечается лате-рализация, хотя локальное проявление этих комплексов встречается очень редко (Е. Niedenneyer, 1993).

331

Рис. 8.8. ЭЭГ мальчика 5 лет с синдромом Леннокса-Гасто. Гипсаритмия

При менее длительном и тяжелом течении заболевания изменения выражены слабее, в ряде случаев может регистрироваться сохранный альфа-ритм (Е. Niedermeyer, 1993).

Другим типом электрической активности, типичным для синдрома Леннокса-Гасто, являются вспышки быстрых спайков (10-25/с) повышенной амплитуды, которые регистрируются в медленном сне и встречаются у детей старшего возраста и подростков (Е. Niedermeyer, 1993). Вспышки продолжаются 2-10 сек. и при длительности свыше 5 сек. обычно сопровождаются тоническими приступами. Однако в отличие от больных с grand mal у

Рис. 8.9. ЭЭГ мальчика 3 лет с синдромом Леннокса-Гасто. На ЭЭГ медленные комплексы спайк-волна частотой 2-2,5/с. Видны генерализованные пароксизмальные разряды и одиночные комплексы с фокусом в лобных областях

332

333

больных с синдромом Леннокса-Гасто эти вспышки могут регистрироваться в межприступном периоде, что при других формах судорожных расстройств встречается чрезвычайно редко.

Описаны случаи эпилептического статуса при синдроме Леннокса-Гасто (G. Olmos et al., 1987). Судороги при этом сопровождаются ЭЭГ-изменениями в виде генерализованных разрядов множественных спайков и комплексов спайк-волна частотой 2/с. Синдром Леннокса-Гасто характерен в основном для детского возраста. Самое раннее начало заболевания было зафиксировано в возрасте от 5 до 12 месяцев, однако в этих случаях требовалось дифференцировать этот синдром от инфантильных спазмов, сопровождающихся гипсаритмией. По данным Э. Нидермейера (Е. Niedermeyer, 1993), у 10-20% больных с синдромом Леннокса-Гасто первоначально, прежде чем синдром Леннокса-Гасто стал очевидным, был диагноз инфантильных спазмов с гипсаритмией. После 15-20-летнего возраста у больных обычно исчезают типичные клинические и электроэнцефалографические признаки синдрома Леннокса-Гасто, появляются локальные спайки преимущественно в передне-височной области, меняется характер припадков, которые приобретают признаки височных пароксизмов, становятся психомоторными. Это явление описано Э. Нидермейером (Е. Niedermeyer, 1993) как "вторичная темпорализация". При этом автор отмечал, что не у всех пациентов наблюдалась такая динамика и приводил пример 39-летнего больного, у которого сохранились все клинические и электроэнцефалографические признаки синдрома Леннокса-Гасто.

8.4. Синдром Лаидау-Клеффнера

Это довольно редкий синдром острой эпилептической афазии у детей и представляет особый интерес. Впервые был описан в 1957 г. В. Ландау и Ф. Клеффнером (W. Landau, F. Kleffner, 1957). При данном заболевании отмечается диффузный неврологический процесс неясной этиологии, возникающий у детей чаще в дошкольном возрасте. Характерным является сочетание выраженной сенсомоторной афазии с судорожным синдромом, который либо предшествует появлению афазии, либо возникает некоторое время спустя после потери речи. Припадки отличаются полиморфизмом, наблюдаются как парциальные судороги, так и генерализованные, а также абсансы.

334

Изменения ЭЭГ при данном синдроме в описанных в литературе случаях очень вариабельны. Отмечается выраженная дизритмия преимущественно в височных областях с преобладанием медленных форм активности, особенно при открывании глаз, генерализованные изменения с наличием патологической бета-активности, в ряде случаев в сочетании с тета-волнами. Наиболее характерно для данной группы больных наличие острых колебаний и спайков, иногда множественных или сдвоенных, часто с фокусом в левой височной области, а также комплексов спайк-волна низкой частоты (1-3/с) резко повышенной амплитуды (до 450 мкВ). Известно, что такой паттерн ЭЭГ часто встречается при синдроме Леннокса-Гасто. Эти комплексы, как правило, регистрируются билатерально синхронно, имеют генерализованный характер. У ряда больных наиболее высокая амплитуда отмечается в области височных долей, часто с акцентом слева, хотя описаны случаи правостороннего расположения очага (Gl. Holmes et al.,1981; Msall et al., 1986; W. Landau, F. Kleffner, 1957). В. Ландау и Ф. Клеффнер подчеркивали, что пораженная сторона не всегда соответствует "доминантной" стороне, определяемой по руке или по глазу. В ряде случаев выявлялась неустойчивая асимметрия с переменным преобладанием патологической активности то справа, то слева у одного и того же больного. Четкой корреляции изменений ЭЭГ и степени речевых расстройств обычно не наблюдалось (Е.М. Мастю-кова, Н.К. Благосклонова, 1989; Gl. Holmes et al., 1981), хотя в небольшом числе случаев некоторая корреляция все же имела место (R. Shoumaker et al., 1974). Отмеченные пароксизмальные изменения обычно усиливались во время сна.

Приводим одно из наблюдений острой детской афазии с судорожным синдромом. Девочка 12 лет, заболела в 4 года, когда без видимых причин на фоне нормального речевого развития появилась выраженная сенсомоторная афазия. Через 6 мес. появились судорожные развернутые приступы с потерей сознания и генерализованными тонико-клоническими судорогами. На фоне противосудорожного лечения судороги прекратились к 8 годам, хотя выраженная сенсомоторная афазия сохранилась.

На ЭЭГ (рис. 8.10) на фоне дезорганизованного основного ритма - пароксизмальные генерализованные разряды острых колебаний и комплексов, острая волна - медленная волна резко повышенной амплитуды. Частота комплексов 2-2,5/с. Отмечено преобладание пароксизмальной активности в левом

335

Рис. 8.10. ЭЭГ девочки 12 лет, страдающей синдромом Ландау-Клефф-нера

336

полушарии, иногда с наличием очага в левой височной области. На протяжении 7-летнего динамического наблюдения были выявлены периоды, когда на ЭЭГ отмечалось улучшение и наблюдалась тенденция к нормализации корковой ритмики, а также периоды нарастания патологической активности. В некоторых исследованиях обнаружена нестабильность очаговых проявлений вследствие переменного преобладания острых колебаний то справа, то слева. При динамическом наблюдении четкой корреляции изменений ЭЭГ с клиническим состоянием больной и состоянием речи выявить не удалось. Выраженная эпилептическая активность сохранялась на ЭЭГ при отсутствии припадков.

В наших исследованиях (Н.К. Благосклонова, Е.М. Мастю-кова, 1994) при изучении особенностей ЭЭГ у детей с синдромом Ландау-Клеффнера больные, страдающие этим синдромом, были разделены на две группы, и отдельно рассматривались эпилептическая афазия и эпилептическая алалия с целью выявления особенностей ЭЭГ при каждой из этих форм.

Существенные различия между группами проявились при анализе фоновой активности. Если у детей с афазией, как правило, наблюдались выраженный альфа-ритм с правильным зональным распределением, умеренное содержание тета-волн в ЭЭГ, то при алалии мы наблюдали резко выраженные изменения фоновой активности, слабую выраженность альфа-ритма или полное его отсутствие, значительную представленность медленноволновых форм активности. По-видимому, решающую роль в формировании корковой ритмики у обследованных больных играло время начала заболевания. У детей с афазией в среднем речевые нарушения появились в 4,5 года, а приступы - в 4 года. В это время уже, как правило, сформирована речь, в ЭЭГ появляется альфа-ритм, хотя и недостаточно зрелый, в какой-то степени сформированы корково-подкорковые взаимодействия. У детей с алалией речь не развивалась с самого рождения, а приступы в основном появлялись на первом году жизни. Раннее возникновение болезни на фоне абсолютно незрелой электрической активности при несформированных взаимодействиях коры и подкорковых структур мозга, по-видимому, и обусловило более выраженные изменения электрической активности мозга в группе детей, страдающих алалией.

Сходство изменений в обеих группах проявилось в наличии грубой эпилептической активности в виде комплексов спайк-волна или острая волна - медленная волна низкой частоты

337

(2-2,5/с) резко повышенной амплитуды с преимущественной локализацией изменений в височных областях, чаще слева. Судорожные проявления в обеих группах больных не имели существенных различий и характеризовались наличием больших генерализованных припадков,абсансов или эквивалентов судорожных проявлений в виде головных болей, рвоты, насильственного смеха, приступов цианоза и др.

Было проведено изучение локализации очаговых спайк-волновых изменений у детей с синдромом Ландау-Клеффне-ра с помощью программы "Брейнлок" фирмы МБН (Н.К. Благосклонова, Ю.М. Коптелов, 1996). Исследования показали, что при данном синдроме появление спайк-волно-вой активности в коре больших полушарий на ЭЭГ обусловлено не только наличием корковых очагов, но в большинстве случаев связано с патологической активностью в глубинных структурах: в подкорковых областях, вблизи таламуса или ствола мозга. Таким образом, можно предположить, что при глубинных очагах появление комплексов спайк-волна или комплексов острая волна - медленная волна в коре больших полушарий является вторичным.

На рис. 8.11 представлена ЭЭГ девочки 8 лет с синдромом Ландау-Клеффнера. Видны локальные изменения в виде медленных комплексов острая волна - медленная волна в лобных областях левого полушария, а также в правой затылочной области. Периодически отмечается вторичная генерализация пароксизмов с появлением разрядов эпилептических комплексов. В левом верхнем углу рисунка представлена локализация источников эпилептической активности с помощью программы "Брейнлок". Расположение на схеме очагов эпилептической активности в трех проекциях показало наличие очаговых изменений как в корковых структурах левой лобной доли, так и в диэнцефально-стволовых структурах мозга.

Глубинное расположение очагов патологической активности при синдроме Ландау-Клеффнера согласуется с представлением, высказываемым в литературе о том, что речь не является исключительно корковой функцией, а определяется деятельностью сложной многоуровневой функциональной системы. Подтверждением этого являются данные, описанные И.А. Вартаняном, о нарушениях речи при поражении базаль-ных ганглиев и таламуса. При электрической стимуляции различных подкорковых структур также отмечались изменения речи. Нарушения речевой функции и даже остановка речи на-

338

Рис. 8.11. ЭЭГ девочки 8 лет с синдромом Ландау-Клеффнера. В левом верхнем углу представлена локализация в трехмерном пространстве очаговых изменений, полученная с помощью программы "Брейнлок" Продолжение рис. 8.11 на стр. 340

339

I I I I Ul I I I I I I I U

Рис. 8.11 (окончание)

340

блюдались как при электрической стимуляции некоторых корковых зон, так и при электрической стимуляции таламиче-ских образований (И.А. Вартанян, 1988).

Обращает на себя внимание неустойчивость очаговых проявлений, которая отмечалась не только при динамическом наблюдении, но и на протяжении одного исследования ЭЭГ у больных с данным синдромом (Н.К. Благосклонова, Ю.М. Коптелов, 1996). Эти данные позволяют предположить функциональную природу нарушений электрической активности мозга у обследованных больных.

В исследованиях, проведенных с использованием программы "Брейнлок", в ряде случаев была выявлена различная локализация спайков и медленных волн, входящих в один эпилептический комплекс. При этом локализация спайков была более отчетливой и достоверной, в то время как достоверность локализации медленных волн была низкой, что может свидетельствовать о диффузности генерации медленных колебаний из областей, окружающих источник генерации спайков. Известно, что механизмы антиэпилептической защиты активируются самим эпилептическим очагом. Вокруг очага образуется перифокальный тормозной вал, оказывающий тормозящее влияние на очаг как непосредственно, так и через различные структуры, обладающие ингибиторной функцией (В.А. Карлов, 1990). Различная локализация спайков и медленных волн, выявленная в проведенных исследованиях, а также менее достоверная локализация медленных волн, нежели спайков, отражает различную природу этих компонентов эпилептического комплекса и указывает на возможное участие различных структур мозга в формировании этих компонентов. Исходя из представления о защитной роли медленной волны, следующей за спайком, можно думать, что медленные колебания связаны с антиэпилептической системой.

Сходство изменений ЭЭГ в виде комплексов спайк-волна при синдроме Ландау-Клеффнера и синдроме Леннокса-Гасто (см. рис. 8.9 и 8.10) требуют тщательного разграничения этих заболеваний. Основным отличием является распределение по коре медленных эпилептических комплексов. Если при синдроме Леннокса-Гасто они обычно максимально выражены в лобных областях, чаще по средней линии, то при синдроме Ландау-Клеффнера отмечается максимальное проявление эпилептических комплексов в средневисочных областях, чаще слева (I. Rodriques, E. Niedermeyer, 1982). Однако это не служит

341

безусловным критерием разграничения двух синдромов, ибо при синдроме Леннокса-Гасто также возможна латерализация изменений, а в редких случаях даже очаговый тип ЭЭГ-изме-нений. При разграничении этих расстройств следует комплексно оценивать как клинические, так и электроэнцефалографические данные.

8.5. Синдром Рстта

Синдром Ретта - это прогрессирующее неврологическое заболевание, получившее свое название по имени австрийского врача, который в 1966 г. описал 31 случай данного синдрома (A. Rett, 1966). В дальнейшем этот синдром был подтвержден в работах шведского исследователя Хагберга с соавторами (В. Hagberg et al., 1983, 1986).

Синдромом Ретта страдают исключительно девочки, однако в последние годы появились описания единичных случаев заболевания, сходного с синдромом Ретта, и у мальчиков (В.М. Башнна, Н.В. Симашкова, 1999). Заболевание характеризуется тяжелой умственной отсталостью, сопровождающейся аутистическими чертами поведения. Для него характерны очень своеобразные стереотипные движения рук. атаксия при ходьбе. Почти у всех больных наблюдаются периоды па-роксизмальной гипервентиляции. На определенных этапах онтогенеза, обычно к 2-4 годам, наблюдается микроцефалия. Долгие годы этиология и патогенез данного синдрома были не известны, в настоящее время подтверждена наследственная природа заболевания (Н.В. Андреенко, Б.В. Лебедев, 1998).

Заболевание начинается в конце первого или начале второго года жизни (R. Robertson et al., 1988; I. Hagne et al., 1989) или позже, вплоть до 4 лет (D. Glaze et al., 1987). Б. Хагберг и И. Вилл-Энгерстром (В. Hagberg, I. Will-Engerstrom, 1986) выделили четыре стадии заболевания:

I стадия с началом от 6 месяцев до 1,5 года не имеет специфических признаков и проявляется лишь в задержке развития.

II стадия продолжается от 6 месяцев до 3 лет, наблюдаются деменция с аутистическими проявлениями, теряются приобретенные навыки, появляются стереотипные движения кистей рук "моющего характера", возникают приступы пароксиз-мальной гипервентиляции.

III стадия длится несколько лет, характеризуется тяжелой умственной отсталостью, хотя аутистические проявления, на-

342

сильственные движения кистей рук и расстройства дыхания выражены слабее. У больных нарушается походка, появляется слабость в конечностях и легкие спастические знаки. У 75% больных появляются как генерализованные, так и парциальные эпилептические припадки, часто сочетание тех и других.

IV стадия самая тяжелая, она может длиться десятилетиями, характеризуется тотальной деменцией с потерей речи, сопровождается тяжелыми двигательными нарушениями и охарактеризована авторами как "стадия с инвалидным креслом на колесах".

Из-за значительного полиморфизма клинической картины диагностика синдрома Ретта затруднена. В связи с этим использование дополнительных диагностических методов обследования имеет очень важное значение для своевременного распознавания заболевания и проведения адекватных коррек-ционных мероприятий. Одним из таких методов является электроэнцефалограмма.

ЭЭГ у девочек, страдающих синдромом Ретта, почти всегда патологические (В.М. Башина и др., 1994; Н.Ю. Семенова и др., 1998; Н.Л. Горбачевская, Л.П. Якупова, 1999; D.A. Trauner a. R.H. Haas, 1985; S. Naidu a. E. Niedermeyer, 1993; и др.). Но наличие изменений в ЭЭГ, а также их степень и характер во многом зависят от возраста больной, т.е. связаны со стадией заболевания (N.P. Verma et al., 1986; D.G. Glaze et al., 1987; R. Robertson et al., 1988; I. Hagne et al., 1989; S. Naidu, E. Niedermeyer, 1993).

На ранних этапах заболевания ЭЭГ обычно не имеет отклонений от возрастной нормы, что соответствует I стадии болезни. По мере нарастания клинических расстройств меняется и характер ЭЭГ. Обычно изменения на ЭЭГ появляются после 3 лет у всех девочек, страдающих синдромом Ретта (I. Hagne et al., 1989). В ЭЭГ в значительной мере представлена медленно-волновая активность как в виде ритмических тета-колебаний, так и в виде вспышек волн тета- и дельта-диапазона. У многих больных первые патологические знаки, которые появляются в ЭЭГ, имеют характер фокальных, часто ритмических, спайков в центральных или центрально-височных областях с одной или с обеих сторон. Эти изменения наблюдаются у некоторых больных девочек уже к 2-летнему возрасту, они соответствуют II стадии заболевания по системе клинических стадий Б. Хагберга и И. Витт-Энгерстрона (В. Hagberg, I. Witt-Engerstron, 1986). Спайки сохраняются вплоть до III стадии болезни, у не-

343

Рис. 8.12. ЭЭГ девочки 3 лет с синдромом Рстта. Видны очаговые эпи-лептиформные изменения в левой центральной области

которых больных до 12-летнего возраста. Помимо спайков у ряда больных наблюдаются и другие эпилептические паттерны в виде мультифокальных и билатерально синхронных спайков и эпилептических комплексов спайк-медленная волна. Преимущественная локализация этих изменений в центральных областях, т.е. в областях коры, связанных с двигательной функцией, по-видимому и обусловливает те моторные расстройства,

344

которые проявляются в клинической картине у больных с синдромом Ретта. Центрально расположенные спайки и комплексы спайк-волна могут угнетаться при пассивных движениях руки (S. Naidu, E. Niedermeyer, 1993). Вместе с тем спайки, идентичные спонтанным, могут появляться в ответ на тактильную контралатеральную стимуляцию руки (R. Robertson et al., 1988). Эпилептические изменения максимально проявляются во время сна. По данным Н.Ю. Семеновой и др. (1998), генерализованная эпилептиформная активность во время сна регистрируется у всех детей, имеющих судороги в клинической картине и у 1/4 детей, не имеющих таковых.

На рис. 8.12 представлена ЭЭГ девочки 4 лет, страдающей синдромом Ретта. У девочки во сне часто бывают судороги. Речи нет с рождения. На ЭЭГ в центральных областях левого полушария виден очаг эпилептиформной активности в виде спайков и комплексов спайк-волна высокой частоты.

Одновременно с появлением патологических видов активности наблюдается ослабление альфа-ритма вплоть до его полного исчезновения. Появившаяся и постепенно нарастающая гиперсинхронная ритмическая тета-активность в теменно-цент-ральных или лобно-центральных областях коры, депрессирую-щаяся на сжимание рук в кулаки, позволяет расценить эту активность как медленный вариант мю-ритма (Н.Л. Горбачевская, Л.П. Якупова, 1999; Н.Л. Горбачевская, 2000).

По мере развития заболевания судорожные приступы, а также эпилептиформные изменения в ЭЭГ исчезают. На ЭЭГ при этом обычно регистрируется диффузная медленная активность.

8.6. Синдром Мартина-Белл

Синдром Мартина-Белл представляет собой определенную форму Х-сцепленной умственной отсталости, синдром ломкой (фрагильной) Х-хромосомы. Название этой формы связано с тем, что в клетках (лимфоцитах крови или фиброб-ластах кожи) выявляется пробел на конце длинного плеча Х-хромосомы. Этим заболеванием обычно страдают мальчики, однако интеллектуальный дефект в виде относительно легкого интеллектуального недоразвития может встречаться и у 1/3 гетерозиготных носительниц женского пола. Встречаемость синдрома Мартина-Белл среди умственно отсталых мальчиков по данным зарубежной литературы составляет

345

2,9-5,9%, а по данным отечественных авторов 8-10%. Такое высокое распространение этой формы умственной отсталости сопоставимо лишь с распространенностью болезни Дауна, которая является наиболее часто встречающейся формой дифференцированной олигофрении.

Ранняя диагностика данного заболевания очень важна, так как позволяет своевременно провести лечебно-коррекционные мероприятия, а также дать медико-генетическую консультацию семье с целью предупреждения рождения детей, страдающих данной формой интеллектуального недоразвития.

При диагностике синдрома Мартина-Белл особое значение имеет электроэнцефалографическое исследование (Л.Ф. Ко-жушко, 1990; Н.Л. Горбачевская, Л.П. Якупова, 1999; S.A. Musumeci et al., 1988; и др.). Доминирующей формой электрической активности является гиперсинхронизированный те-та-ритм частотой 5-7/с, преимущественно выраженный в теменных, центральных и лобных отделах полушарий. Альфа-ритм при этом отсутствует.

У всех обследованных нами больных зарегистрирован типичный паттерн ЭЭГ: альфа-ритм отсутствует, преобладает тета-ритм, который периодически приобретает характер билатерально синхронных вспышек разной степени выраженности (рис. 8.13). Частота колебаний находилась в пределах 6-7/с, и только в одном случае периодически отмечались вспышки со снижением частоты колебания до 4/с. Билатерально синхронные вспышки имели максимальную амплитуду в центральных и теменно-центральных областях, где значения амплитуды варьировали от 100 до 200 мкВ.

Во время пробы с гипервентиляцией отмечалось повышение индекса и амплитуды тета-ритма, большая представленность вспышек, в ряде случаев частота колебания замедлялась до 4/с.

Предъявление ритмической фотостимуляции вызвало у двух больных нечеткую депрессию тета-ритма при включении света, в двух случаях имело место усвоение ритма световых мельканий: у одного больного на низкие частоты (4 Гц), у другого - на высокие (15-20 Гц).

При обработке полученных данных использовалась программа "Брейнлок", которая показала, что источником тета-активности являются срединные структуры, по-видимому ди-энцефального уровня. На рис. 8.14 в трех проекциях представлено расположение источника тета-активности у 10-летнего мальчика с синдромом Мартина-Белл.

346

Рис. 8.13. ЭЭГ мальчика 9 лет с синдромом Мартина-Белл. Видно преобладание в центральных, теменных и лобных областях высокоамплитудного тета-ритма частотой 6-7/с

Известно, что некоторые больные с синдромом ломкой Х-хромосомы страдают эпилептическими припадками. В этих случаях у них на фоне описанных изменений ЭЭГ могут регистрироваться эпилептические знаки. К.Е. Висневский с соавторами (К.Е. Wisnewski et al., 1985) выявили изменения в виде острых волн и комплексов спайк-волна у 3 из 7 больных, страдающих эпилептическими припадками с цитологически подтвержденным синдромом ломкой Х-хромосом. Эти изменения во всех случаях носили локальный характер и регистрировались в лобных, лобно-центрально-височных и теменно-височ-

347

Рис. 8.14. Локализация в трехмерном пространстве источника тета-рит-ма, полученная с помощью программы "Брейнлок" у больного 10 лет с синдромом Мартина-Белл

ных областях левого полушария. В 1986 г. С. Санфилиппо (S. Sanfilippo et al., 1986) впервые описан характерный ЭЭГ паттерн, наблюдающийся исключительно во время сна у больных с синдромом ломкой Х-хромосомы и эпилептическими припадками. Этот паттерн состоял из спайков среднего вольтажа, отчетливо локализованных в височных областях унила-терально и билатерально. Такие же изменения во время сна были зарегистрированы и другими исследователями (S.A. Musumeci et al., 1988) у 5 из 12 больных с патогенетически подтвержденным диагнозом ломкой Х-хромосомы, причем эпилептические припадки имели место только у 4 больных из 5. Авторы полагают, что описанный паттерн ЭЭГ является типичным для синдрома ломкой Х-хромосомы, подтверждением чему является отсутствие указанных изменений у 35 обследованных больных с умственной отсталостью и эпилептическими припадками при отсутствии синдрома ломкой Х-хромосомы (диагноз подтвержден цитогенетически). Авторы подчеркивают редкую встречаемость описанного паттерна в ЭЭГ бодрствования.

348

В наших исследованиях удалось зарегистрировать у одного больного наличие локальных спайков и острых волн в правой центрально-височной области. Эпилептическими припадками мальчик никогда не страдал. Выявление локальных эпилептических знаков на ЭЭГ детей с синдромом ломкой Х-хромосомы даже при отсутствии эпилептических припадков указывает на необходимость дальнейшего изучения нейрофизиологических механизмов поражения головного мозга при данном синдроме.

В целом проведенные нами исследования и данные литературы указывают на поражение коры и глубинных структур мозга у детей, страдающих синдромом ломкой Х-хромосомы. Наличие типичного паттерна у этих больных свидетельствует о ценности ЭЭГ обследования при дифференциации различных форм умственной отсталости, сцепленных с Х-хромосо-мой, что имеет важное значение для своевременной коррекции этих расстройств.

Итак, синдромы Леннокса-Гасто, Ландау-Клеффнера, Ретта и Мартина-Белл имеют свои электроэнцефалографические особенности, что позволяет использовать метод ЭЭГ в диагностике и дифференциальной диагностике всех четырех синдромов. Динамическое ЭЭГ-исследование может быть использовано для оценки эффективности проводимых коррек-ционных медикаментозных мероприятий, направленных на снижение эпилептизации мозга. Математическая обработка ЭЭГ позволяет проводить более точную диагностику и следить за динамикой процесса.