ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России

Кафедра физики, математики и медицинской информатики

ИЗУЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

Методические указания для лабораторной работы №8

Тверь 2014

Лабораторная работа

ИЗУЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1.Изучить теоретически физические закономерности возникновения биопотенциалов работающего сердца.

2. Изучить устройство и принцип работы электрокардиографа.

3. Получить навыки" работы с электрокардиографом и записи электрокардиограммы.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: электрокардиограф, электроды, кабель заземления, резиновые ленты для закрепления электродов на конечностях, бинт, физиологический раствор.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Вводное слово преподавателя.

Собеседование по контрольным вопросам к лабораторной работе.

Выполнение лабораторной работы.

Оформление отчета по лабораторной работе.

Решение задач по теме лабораторной работы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Электрокардиография как метод функционального исследования сердца основана на графической регистрация изменений во времени разности потенциалов электрического поля сердца (его биопотенциалов). Она изучает электрические процессы в работающем сердце в нормальных и патологических условиях. Электрокардиограмма (ЭКГ) - это график зависимости во времени разности потенциалов электрического поля (биопотенциалов) сердца при его сокращениях. Эту кривую записывают с помощью электрокардиографа. Она имеет вид повторяющихся согласно сердечному циклу комплексов зубцов, максимальные амплитуды пиков имеют порядок нескольких милливольт. Длительности временных интервалов между отдельными пиками имеют значения десятых и сотых долей секунды.

О

Изоэлектрическая

линия

Изоэлектрическая

линия

Рис.1. Вид ЭКГ в норме. QRS – QRS комплекс включающий Q, R и S зубец; P, T – P и T зубец; PQ, ST – PQ и ST – сегмент; P-Q, Q-T - P-Q и Q-T интервалы

На рисунке изображена нормальная ЭКГ м прямоугольный импульс калибровочного сигнала амплитудой 1 мВ. Зубец Р отражает процесс возбуждения как деполяризацию предсердий. Интервал РQ соответствует времени, необходимому для прохождения импульса деполяризации пo проводящей системе к сократительной мускулатуре желудочков. Комплекс QRS отражает процесс возбуждения или деполяризацию миокарда желудочков. Зубец Т характеризует спад возбуждения или реполяризацию.

Сердце обладает свойством автоматически сокращаться под действием импульсов возбуждения, возникающих в нем самом (в синусном узле) и проходящих через предсердия, а затем через желудочки. Известно, что различные части сердца непосредственно перед сокращением генерируют электрические токи. Эти токи пересекают клеточные мембраны и вытекают во внеклеточное пространство сердечной мышцы, а затем - в объемный проводник, образуемый остальной частью тела. Потенциалы, создаваемые этими токами, впервые были измерены Уоллером в конце XIX века. Им было представлено графически распределение максимальных амплитуд электрокардиограмм на диаграмме, изображавшей грудную клетку человека (см. рисунок в учебнике). Полученное распределение потенциалов по форме было сходно с распределением, которое мог бы создавать диполь, расположенный внутри грудной клетки. Эйнтховен в начале прошлого века, рассматривая электрокардиографию как метод клинической диагностики, разработал схему съема анализа ЭКГ, основные положения которой используют в клинической практике и сейчас. Им была построена теория электрокардиографического поля на основе допущений, что результирующую электрическую активность сердца в целом можно описать при помощи одного диполя, помещенного в однородную проводящую среду. В качестве модели тела (первой модели в этой области знаний) он использовал однородную проводящую пластину в форме равностороннего треугольника. По этой теории меняющийся за кардиоцикл диполь находится в центре треугольника, а электроды для измерения поля диполя (записи ЭКГ) - в вершинах треугольника. Позиции электродов в двух вершинах треугольника образуют одно электрокардиографическое двухполюсное отведение. По схеме равностороннего треугольника формируются три классических отведения Эйнтховена при расположении электродов на двух руках и левой ноге. При этом отведениям была придана полярность и направленность оси от отрицательного полюса к положительному: в I отведении - от правой к левой руке, во II отведении - от правой руки к левой ноге, в III отведении - от левой руки к ноге, т.к. в течение почти всего кардиоцикла потенциал правой руки отрицателен по отношению к левой руке и ноге, а левой руки - к левой ноге. Располагая электроды таким образом, Эйнтховен допускал, что сердце значительно отдалено и равно отстоит от трех точек и сопротивления между ними и сердцем равновелики.

В клинической практике запись ЭКГ в одном отведении позволяет судить только о том, что сердце электрически возбудимо, период активного возбуждения и покоя протекает с правильным режимом повторения, возбуждение распространяется по отделам сердца в правильной последовательности. Комплекс записей ЭКГ в нескольких отведениях позволяет оценить влияние на ЭКГ фактора позиции сердца, электрической неоднородности окружающих тканей - жировой прослойки, воздушной среды лёгких, а также толщины грудной клетки и некоторых других особенностей строения тела.

Исходя из связи между потенциалами на поверхности тела и векторными свойствами дипольного источника этого поля, Эйнтховен характеризовал разность потенциалов в отведении не только величиной, но и направлением в соответствии с направлением оси отведения. Геометрическая сумма разностей потенциалов в двух отведениях в любой момент возбуждения сердца была названа манифестирующей величиной разности потенциалов или манифестирующим вектором, а позже - вектором сердца. Вектор сердца рассматривают как проекцию на фронтальную плоскость векторной характеристики источника тока -проекцию электрического момента диполя (см. рис.2).

Рис. 2. Схематическое изображение трех стандартных отведений ЭКГ

На рисунке показано направление вектора сердца в момент максимальной разности потенциалов. Сложение производится относительно центра треугольника. Введя манифестирующий вектор, Эйнтховен охарактеризовал меняющееся электрическое поле сердца на поверхности тела не только величиной потенциала, но и определённым направлением распространения процесса за цикл.

В

дальнейшем плоская модель перестала

удовлетворять исследователей, и для

получения дополнительной важной

информация стали использовать "грудные”

отведения, предназначенные для записи

компонент пространственного вектора

сердца, не лежащих во фронтальной

плоскости. Пространственный вектор,

имеющий неподвижную начальную точку,

за время сердечного цикла совершает

колебания и его конечная точка описывает

в пространстве три петли, соответствуйте

элементам ЭКГ: Р,

Q

R

S

и

Т.

Кривая в виде петель получается при

проектирования изменяющегося

пространственного вектора на плоскость.

Она получила название электрокардиограммы

(см. Рис.3).

Рис.3. Нормальная ЭКГ в трех стандартных отведениях

Метод пространственного анализа электрического поля сердца по проекциям векторных величин на определённые плоскости пространства называется электрокардиографией.

Если все значения результирующего вектора при формировании той или иной петли принять за множество моментных векторов и произвести их геометрическое сложение, то будет получена величина, называемая интегральным электрическим вектором сердца (ИЭВ), т.е. ИЭВ численно равен площади соответствующей петли. Он характеризует усреднённое направление электрической активации сердца за соответствующий период его возбуждения. Изображают этот вектор в виде оси той или иной петли. Таким образом подход Эйнтховена к анализу электрического поля сердца заложил основы современной электрокардиографии. Дипольная модель электрического поля сердца многие года оказывала влияние на электрокардиографические исследования. В этой модели генератор сердца эквивалентен диполю тока* с неподвижной точкой расположения. Определяя величину момента, ориентацию и полярность диполя, можно получить всю информацию об электрической активности сердца по результатам поверхностных измерений. Диполь удобно представлять как вектор (дипольный момент или "вектор сердца"). Для нахождения этого вектора в пространстве достаточно трёх ЭКГ, а в плоскости - двух ЭКГ. Но основные допущения Эйнтховена (однородная проводящая среда и центральный диполь) оказались несправедливыми, потребовались более совершенные методы для правильного вычисления вектора сердца в рамках дипольной модели. Наряду с неоднородностью проводящей среды, необходимо было учитывать то, что сердце является объёмным источником тока, состоит из множества клеток, т.е. множества элементарных диполей распределенных в пространстве. До настоящего времени ведутся поиски таких моделей, в рамках которых рассчитываемое потенциальное поле на поверхности тела соответствовало бы наблюдаемому, а по наблюдаемому распределению потенциалов на поверхноститела можно было бы рассчитать характеристики источника поля.

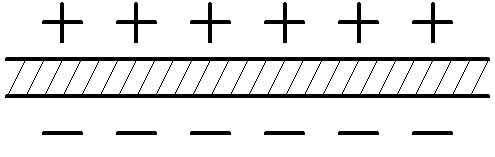

Необходимым этапом развития электрокардиографии явилось исследование электрических процессов в клетке в состоянии покоя и при её возбуждении, а также - при распространении возбуждения в нервном и мышечном волокне. Живая клетка в покое поляризована. Между цитоплазмой и окружающей средой имеется разность потенциалов (доходящая до -100 мВ), называемая потенциалом покоя, при этом цитоплазма отрицательно заряжена относительно наружной поверхности клеточной мембраны. При обычных физиологических состояниях соотношение зарядов, обуславливающих мембранный потенциал покоя, существует благодаря значительно более низкой концентрации ионов натрия и более высокой концентрации ионов калия внутри клетки, чем снаружи, и избирательной проницаемости мембраны для этих ионов. Потенциал покоя отражает состояние системы, когда через мембрану непрерывно идут встречные потоки ионов калия, натрия, хлора. Он высок в живых клетках и резко снижается в сильно поврежденных. Возбуждение клетки характеризуется быстрым перераспределением концентрации ионов по обе стороны мембраны и переменной её полярности, возникает изменение мембранного потенциала, напоминающее затухающее колебание и называемое потенциалом действия (см. рис. 4) Потенциал внутри клетки становится положительным, а снаружи - отрицательным.

U

t

Рис. 4 Потенциал действия (ПД) сократительных кардиомиоцитов – «быстрых» клеток 0-4 - фазы ПД, П - потенциал покоя, ПП - пороговый потенциал, Р - реверсия ПД.

Размах изменения мембранного потенциала достигает 130 мВ (от - 100 до + 30 мВ). Изменение полярности мембраны - деполяризация мембраны при генерации потенциала действия объясняется резким увеличением проницаемости мембраны для ионов натрия. Возвращение мембранного потенциала к отрицательным значениям, связанное со снижением проницаемости для ионов натрия и одновременным увеличением для ионов калия, называют реполяризацией (табл. 1).

Таблица 1. Фазы потенциала действия

|

0 |

Деполяризация (изменение заряда от -90 mV до +30 mV) |

Поступление Na |

|

1 |

Быстрая (ранняя) реполяризация (уменьшение потенциала от +30 mV до 0 mV) |

Прекращение поступления Na выход К, медленное поступление Са и Сl |

|

2 |

Плато |

Резкое снижение проводимости клеточной мембраны. Медленное поступление Са, выход К |

|

3 |

Медленная (заключительная реполяризация - изменение потенциала от 0 mV до -90 mV) |

Быстрый выход К |

|

4 |

Фаза покоя |

Движение ионов через клеточную мембрану |

В

В

Н

а)

б)

Рис. 5. Потенциал покоя (а) и потенциал действия или деполяризации мембраны (б).

Разность потенциалов между отдельными участками клетки или волокна может быть зарегистрирована с применением микроэлектродной техники. При функционировании тканей и органов, как и отдельных клеток, сопровождающемся электрической активностью, в организме обнаруживается электрическое поле. Величина разности потенциалов на поверхности тела, создающаяся работающим сердцем, достигает 1-2 мВ. Она может быть зарегистрирована с применением макроэлектродов и при значительном усилении разности потенциалов.

В одной из современных моделей, используемых при изучении механизма возникновения электрокардиограммы, сердце как источник электрического поля представляют в виде эквивалентного электрического генератора. В этой модели электрическую активность сердца сводят к действию совокупности токовых электрических генераторов, находящихся в объёмной электропроводящей среде. Для токовых генераторов характерно высокое внутреннее сопротивление, независимость вилы внутренних и внешних токов от сопротивления внешней среды, выполнение правила суперпозиции электрических полей: потенциал поля совокупности генераторов равен алгебраической сумме потенциалов полей, создаваемых отдельными генераторами.

Для расчета потенциалов этого поля генератор представляется в виде токового электрического диполя - системы из положительного полюса (истока электрического тока) и отрицательного полюса (стока), расположенных на небольшом расстоянии друг от друга.

Важнейшим

параметром токового диполя является

электрический дипольный момент

![]() ,

определяемый соотношением

,

определяемый соотношением

![]() ,

где

I

-

ток в диполе (равный суммарному току во

внешней среде),

l

-

вектор расстояния между полюсами.

Направление вектора дипольного момента

принимается от отрицательного полюса

к положительному (совпадает с направлением

тока внутри диполя). В возбужденном

миокарде всегда имеется много элементарных

диполей, роль которых выполняют мембраны

возбудимых клеток. Потенциал любого j

-того

элементарного диполя пропорционален

Djcosαj

(Dj

- модуль вектора

,

где

I

-

ток в диполе (равный суммарному току во

внешней среде),

l

-

вектор расстояния между полюсами.

Направление вектора дипольного момента

принимается от отрицательного полюса

к положительному (совпадает с направлением

тока внутри диполя). В возбужденном

миокарде всегда имеется много элементарных

диполей, роль которых выполняют мембраны

возбудимых клеток. Потенциал любого j

-того

элементарного диполя пропорционален

Djcosαj

(Dj

- модуль вектора

![]() ,α

-

угол между дипольным моментом и

направлением на точку регистрации А)

(см. рис.6), т.е. проекции вектора дипольного

момента на прямую, соединяющую центр

диполя и точку измерения потенциала.

,α

-

угол между дипольным моментом и

направлением на точку регистрации А)

(см. рис.6), т.е. проекции вектора дипольного

момента на прямую, соединяющую центр

диполя и точку измерения потенциала.

Рис. 6. Потенциал электрического поля созданного диполем

Потенциал φ0 электрического поля в удаленной точке, находящейся на расстоянии r от диполей, складывается из дипольных потенциалов элементарных диполей:

![]()

m

- количество диполей, ρ

-

удельное сопротивление среды. Сумму

проекций можно рассматривать как

проекцию вектора дипольного момента

(![]() )

одного токового диполя, у которого

)

одного токового диполя, у которого ![]() .

.

Этот

токовый диполь называют эквивалентным

диполем сердца. Таким образом потенциал

внешнего электрического поля можно

представить

в виде дипольного потенциала одного

эквивалентного электрического диполя

0=D0cos/4r2,

где

- угол между

![]() и

направлением регистрации потенциала,D0-

модуль вектора

и

направлением регистрации потенциала,D0-

модуль вектора

![]() .Электрический

вектор сердца

.Электрический

вектор сердца ![]() можно определить, не зная

I

и

можно определить, не зная

I

и

![]() ,

если

измерить 0,

,

и

r.

Максимальное значение его составляет

около 2·10-5А·м.

,

если

измерить 0,

,

и

r.

Максимальное значение его составляет

около 2·10-5А·м.