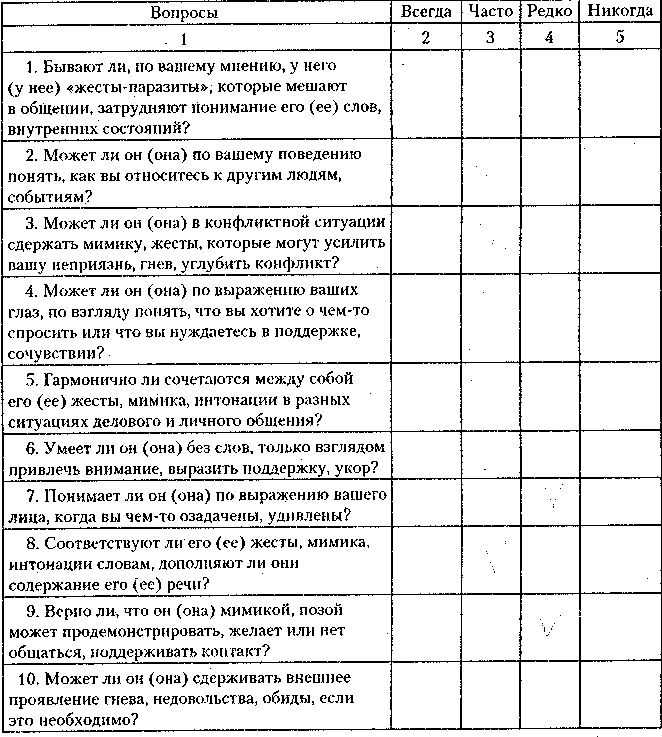

Методика экспертной оценки невербального поведения личности

(Эмоциональные и познавательные характеристики общения / Под ред. В. А. Ла-бунской. — Ростов-на-Дону, 1990. — С. 150-153)

Инструкция. Вы часто общаетесь с... и, конечно, хорошо знаете его (ее) поведение, привычки. Выскажите, пожалуйста, свое мнение об особенностях его (ее) неречевого (невербального) поведения, ответив на вопросы, приведенные ниже. Оцените, как часто проявляются те или иные особенности поведения... в общении с вами и другими людьми.

Вопросы 1, 5, 8, 12, 15, 17 касаются общей оценки невербального репертуара личности с точки зрения его разнообразия, гармоничности, индивидуализированное™ и др.

Вопросы 2,4,7,11,14,18,20 характеризуют способность человека к адекватному пониманию различных компонентов невербального поведения партнера.

Вопросы 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19 определяют способность к управлению, к целенаправленному использованию невербальных средств в общении.

Упражнение 1. Проследите влияние формализованного и неформализованного наблюдения на получаемые результаты. Для этого проведите наблюдение с одной и той же'целью за одними и теми же объектами, но используя разную технику. В одном случае — применяя сплошное наблюдение с фотографической записью, в другом — по регламентированной программе. Провести такое сравнительное наблюдение можно с целью изучения речи или проявлений темперамента.

Итак, о каком именно наблюдении идет речь?

ПРИМЕР 1. В 60-е годы Джейн Гудолл изучала особенности жизни диких шимпанзе. В процессе исследований наблюдатель обычно тихо сидел в зарослях, пока объекты, привыкнув к нему, не переставали обращать внимания на странного зрителя и не возвращались к нормальному образу действий. При этом в нескольких случаях были запечатлены на пленку эпизоды, свидетельствующие о том, что шимпанзе используют и даже изготовляют орудия труда. В частности, очистив от листьев прутик, они медленно опускали «удочку» внутрь термитника. Насекомые, вцепившиеся в чужеродный предмет, извлекались наверх и поедались хитроумными ловцами... (По Яну Линдбладу [10]).

ПРИМЕР 2. Если посторонний наблюдающий просто характеризует подростка из кружка «Умелые руки» как «склонного к сотрудничеству», то «работающий» на соседнем станке психолог фиксирует, что этот подросток в течение одного занятия пять раз одолжил другим членам кружка свой инструмент, восемь раз оказал помощь и два раза обратился за помощью сам. Кроме того, поведение наблюдаемого сопоставляется с количественно выраженными аналогичными характеристиками поведения окружающих его людей. (По К. Ингенкампу [7]).

ПРИМЕР 3. В известном исследовании Курта Левина испытуемые находились 10-15 минут в пустой комнате, ожидая, что за ними вот-вот зайдут, и не подозревали о проводившемся наблюдении. Каждый из них, оказавшись в такой ситуации, начинал рассматривать окружающие вещи; его действия определялись тем, что он видит. Вещи как бы притягивали к себе, обусловливая поведение, которое К. Левин назвал полевым. (По И. Ю. Кулагиной [9]).

Упражнение 5. К какому виду относится наблюдение Л. Н. Толстого, описанное в его произведении «Крейцерова соната»?

«И вдруг меня охватила страшная злоба к ней, какой я еще никогда не испытывал. Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней.

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высокую ступень моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, чтобы все-таки дать ход своему бешенству — схватил со стола пресс-папье и швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо».

Перейдем теперь к описанию этапов научного наблюдения. Традиционно выделяют следующие этапы:

Определение цели наблюдения (для чего, зачем оно осуществляется?);

Наблюдение начинается всегда с постановки его цели. Это связано с особенностями восприятия, являющегося основным механизмом наблюдения. Такие закономерности восприятия, как выделение фигуры из фона, избирательность, единство части и целого, обеспечивают предметность и целостность отражения одних объектов и исключение из поля восприятия других. Поэтому можно смотреть и не видеть. Цель наблюдения становится средством управления восприятием, обеспечивающим избирательность, видение одних предметов и отнесение в фон других.

изучение содержательных характеристик тех или иных психических явлений (определение свойств, признаков, присущих явлению);

изучение людей как носителей тех или иных известных психических особенностей и сопоставление результатов наблюдения данных конкретных лиц с известными признаками; изучение причин, лежащих в основе тех или иных проблем у разных групп людей, в разных условиях деятельности и общения; изучение особенностей поведения, деятельности и общения людей, имеющих различные психические характеристики.

В приведенных ниже примерах выборочных наблюдений по харак теру записи без особого труда можно определить, с какой целью велось наблюдение, поскольку из контекста всего происходящего наблюда тель выбирал только то, что соответствовало цели наблюдения. I

Пример 1

«Мать сообщает о Гюнтере в своих записях: "На стене был оторван кусок обоев. Заметна была попытка скрыть дефект стульями, придвинутыми к стене. Стулья были расставлены так, как это делает Гюнтер во время игры, и ясно было, что он является виновником дефекта. Я спросила Тильду и Гюнтера: "Кто оторвал кусок обоев?" Гильда уверенным тоном сказала: "Я нет", Гюнтер стоял, отвернувшись от меня, и ответил так же: "Я нет". Спокойным тоном я его подозвала: "Подойди-ка". Гюнтер, спрятав руки за спину, просит: "Только не бить". Такое заявление равносильно признанию: Гюнтер ни разу не. был наказан незаслуженно. Я: "Нет, я не буду тебя бить. Подойди-ка, мой мальчик. Посмотри-ка, это ты оторвал?"» (Штерн К., Штерн В. Монографии о душевном развитии ребенка: Воспоминание, показание и ложь в раннем детстве. — СПб.: Изд-во О. Богдановой, 1911. — С. 126).

Пример 2

Фрагмент урока

Учитель. Вы много раз слышали о том, что в наш век бурно развиваются наука и техника, растет поток информации, как теперь говорят. Чтобы этот большой объем новых знаний лучше сохранить, передать другим людям, ученые ищут способы записать информацию сокращенно, сжато. Вам самим приходится делать краткие записи материала?

Учащиеся. Да, иногда.

Учитель. Чем стараге вы будете, тем чаще (в старших классах, в вузе, па работе) вам придется прибегать к кратким записям для себя об услышанном или прочитанном, составлять краткое описание своей работы для других.

Попробуем выполнить такое задание. Я вам раздам брошюры. Одни ребята на листках сделают краткую запись первой главы брошюры, другие — третьей главы...

(Учащиеся выполняют задание.)

У ч и т е л ъ. А теперь поменяйтесь листками, и пусть по вашей краткой записи ваш сосед восстановит тот текст, который вы записывали.

(Учащиеся выполняют задание.)

Учитель. Сравните тексты, которые вы получили, и тексты брошюр. Проанализируйте их и ответьте на вопрос: можно ли но вашим кратким записям получить представление о содержании текста? Какие здесь были ошибки? Что для вас составило наибольшую трудность? (Маркова А. К. Психология усвоения языка как средства общения. — М.: Педагогика, 1974.-С. 201).

Первый пример выборочного наблюдения взят из работы К. и В. Штерн, которая посвящена изучению детской лжи. Во втором случае приведена запись урока, где выбрано при наблюдении только то, что касается обучения школьников краткой записи (исследование А. К. Марковой).

Выбор объекта исследований (какой индивид или какого рода группа подлежит изучению?);

Уточнение предмета исследования (какие именно стороны поведения раскрывают содержание изучаемых психических феноменов?);

После определения цели перед наблюдателем встает тот вопрос, на который мы пытались ответить выше: что нужно фиксировать, на что смотреть при изучении интересующего явления. При ответе на этот вопрос необходимо, во-первых, понимать, какое психическое явление составляет предмет наблюдения. Это знание должно включать не только понятие о данном явлении, но характеристику многообразия его проявлений, свойств, закономерностей протекания, формы существования (исключение могут составлять феноменологические исследования). Например, целью наблюдения может быть установление особенностей речи у младших подростков. Предмет наблюдения — речь младших подростков. Значит, наблюдателю необходимо знать не только психологическую характеристику речи, но и уже известные ее особенности у детей этого возраста.

Планирование ситуаций наблюдения (в каких случаях или при каких условиях предмет исследований обнаруживает себя наиболее отчетливо?);

Подбор способа наблюдения, наименее влияющего на объект и в наибольшей степени обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать?);

.Установление продолжительности общего времени исследований и числа наблюдений (сколько наблюдать?);

Выбор способов регистрации исследуемого материала (как вести записи?) (приготовить бланки);

Прогнозирование возможных ошибок наблюдения и поиск возможностей их предотвращения;

Осуществление сеанса предварительного, пробного наблюдения, необходимого для уточнения действий предыдущих этапов и выявления организационных недоработок;

Исправление программы наблюдения;

Этап проведения наблюдения;

Обработка и интерпретация полученной информации.

И все-таки перед выходом на наблюдение нужно провести еще техническую подготовительную работу:

заготовить регистрационные листы (или бланки, схемы); « точно знать, в какой форме будет вестись запись;

проверить наличие записывающих средств;

продумать ситуацию включения в наблюдение;

• определить место, с которого можно наилучшим образом увидеть то, что интересует;

« согласовать график наблюдений с ходом реальной жизни наблюдаемых людей.

Более детальным образом следует остановиться на вопросе о способах регистрации наблюдаемого материала.

Начнем с того, что процесс эффективного наблюдения невозможен без искусственного вычленения из общего хода событий определенных единиц активности объекта. Имеется в виду обозначение того, что он делает в данный момент, каким образом делает это. Подобные единицы активности выражаются с помощью обычных слов или научной терминологии. Они и регистрируются в протоколе наблюдений.

Обычно выделяют три разновидности процедур регистрации результатов. А именно:

1) использование признаковых (знаковых) систем. При этом заранее, в ходе подготовки бланков наблюдений, описываются конкретные виды поведения, характерные для данной сферы. В дальнейшем фиксируют, какие из них проявились и насколько часто в период наблюдения. Каждый признак должен быть сформулирован однозначно для понимания разными людьми и не требовать дополнительных разъяснений.

К примеру, какие признаки интереса студентов к содержанию учебного занятия Вы можете назвать? Каковы признаки отсутствия у них интереса к изучаемому материалу?

Разумеется, среди названных Вами обозначений не должно быть слов типа «внимательный», «интересующийся», «понимающий» и др., нуждающихся в конкретизации значения. А такие признаки, как «оживленная жестикуляция», «жевание карандаша» и т. п. свидетельствуют и об интенсивности интереса и о полнейшем отсутствии последнего.

Очевидно, что предложенная система признаков не является исчерпывающей. В ходе наблюдения может вполне проявиться какая-либо существенная характеристика, ранее упущенная нами. При данном способе регистрации результатов совокупность признаков считается открытой. В нее при необходимости разрешено вносить те или иные дополнения уже после начала наблюдения.

применение системы категорий. Такая система содержит полное описание всех видов возможного поведения. Добавлять в нее что-либо новое в процессе наблюдений нельзя.

Дело

в том, что совокупность категорий

составляется на определенной научной

основе. Предполагается, что она охватывает

все теоретически возможные проявления

изучаемого процесса.

Дело

в том, что совокупность категорий

составляется на определенной научной

основе. Предполагается, что она охватывает

все теоретически возможные проявления

изучаемого процесса.

Примером системы категорий может быть та, которая сформулирована Р. Бейлзом для стандартизированной процедуры наблюдения за взаимодействием членов малой группы при совместном решении задач.

Бейлз путем свободного наблюдения за работой групп выявил более восьмидесяти признаков межличностного общения, которые при систематизации были сведены в 12 категорий, а последние - в четыре класса. Вот как они выглядят (по Т. В. Корниловой [8]):

Класс А позитивные эмоции:

Выражает солидарность, повышает статус другого, вознаграждает;

Выражает ослабление напряжения, шутит, смеется, выражает удовлетворение;

Соглашается, выражает пассивное принятие, уступает;

Класс В решение проблем:

Дает совет, направление, подразумевая автономию другого;

Выражает мнение, оценивает, анализирует, выражает чувства, желания;

Дает ориентацию, информацию, уточняет, подтверждает;

Класс С постановка проблем:

Запрашивает информацию, ориентацию, повторение, подтверждение;

Запрашивает мнение, оценку, интересуется самочувствием;

Спрашивает совет, направление, возможный способ действия;

Класс D негативные эмоции:

Возражает, дает пассивное отвержение, формален, отказывает в помощи;

Выражает напряжение, просит помощи, пасует перед проблемой;

Выражает антогонизм, подрывает статус другого, защищает или утверждает себя.

Строчными латинскими буквами здесь обозначены связи между категориями. Точнее, а - проблемы ориентации, b - проблемы оценивания, с - проблемы контроля, d - проблемы нахождения решения, е - проблемы преодоления напряженности, f - проблемы интеграции. Выделение этих связей основано на соответствующей концепции стадий групповой работы при решении задач.

Работая с системой категорий Р. Бейлза, наблюдатель имеет возможность зафиксировать формальную (но не содержательную) сторону общегрупповой дискуссии. Для этого он, выучив перечень категорий, соотносит их с репликами участников общения. Запись наблюдаемого при этом может быть произведена так:

кто говорит? (источник сообщения);

к кому обращается? (адресат);

по какой категории? (номер).

При анализе записи номер категории указывает и на тип высказывании, и на его эмоциональную окраску, и па стадию решения проблемы. Частот речевых актов также отражает особенности протекания дискуссии, в частности, в виде процентных соотношений разных видов актов на различных стадиях обсуждения.

Считается, что описанная система категорий главным образом приспособлена для наблюдений за дискуссиями на заданную тему в ученических и студенческих группах. Она активно применяется до настоящего времени, несмотря на ряд существенных критических замечаний (формальность анализа, произвольность выделения количества и содержания категорий и т.д.).

3) Шкала рейтинга, (от англ. «оценка», «порядок», «классификация»). При таком способе регистрации результатов внимание исследователя обращено не на наличие того или иного признака, а на количественную или качественную степень его присутствия, представленности. При этом работа осуществляется по заранее подготовленной порядковой шкале.

Например: Какой интерес проявляет ученик в ходе занятий?

|

Совсем не проявляет интереса |

Едва проявляет интерес |

Проявляет средний интерес |

Проявляет большой интерес |

Проявляет жгучий интерес |

Или: Готовность ребенка к сотрудничеству со сверстниками

Слабая Средняя Сильная

Специфика шкалы рейтинга в том, что она обычно заполняется либо на последней стадии наблюдения, либо по его окончании. Из всех способов регистрации данных этот наиболее субъективен. Исследователь выступает здесь не столько как наблюдатель, сколько в роли эксперта, сравнивающего поведенческие признаки с «эталонными», известными только ему образцами. Поэтому шкала рейтинга чаще применяется не автономно от других способов регистрации, а наряду с ними. Тогда ее заполнение на основе системы признаков или системы категорий становится началом процедур интерпретации результатов наблюдения.

Протоколирование наблюдения позволяет возвра-

щаться к наблюдаемым фактам. Протокол является

основой и исходным моментом дальнейшего анализа:

• Записи должны быть достаточно подробными, что-

бы можно было провести объективный анализ.

• Делать записи на месте наблюдения или сра-

зу после исследования. После наблюдения

просмотреть записи, откорректировать их и

дополнить.

• Форма ведения протокола определяется:

— предметом, задачей и чистотой исследования;

— наличием подготовленного континуума, услов-

ных знаков для регистрации фактов;

— наличием технических средств (видео и пр.);

— повторяемости определенного рода наблюдае-

мых фактов.

• Записывать только факты, а не их истолкование.

• Каждую реплику, действие воспринимать не

изолированно, а в связи с другими действиями,

словами, сопутствующими явлениями.

• Все записи необходимо сразу же обработать. Не

накапливать большого количества материала

наблюдений, так как обработка требует больше

времени, чем само наблюдение.

Упражнение 2. По записи наблюдения определите его цель, вид и форму регистрации.

Леонов А. А., Лебедев В. И. Восприятие пространства и времени в космосе. — М.: Наука, 1968. - С. 73.

1-й день. Перед первым прыжком проявил волнение сразу же после надевания парашюта. В это время был несколько встревожен и мало разговаривал, что для него совершенно не характерно. Жестикуляция была бедной, речь приглушенной. После совершения прыжка настроение приподнятое, но напряженность наблюдалась еще в течение часа.

2-й день. Перед вторым прыжком был уже менее напряжен. Шутил, но напряженность еще давала себя знать.

4-й день. Совершил прыжок с задержкой раскрытия парашюта на 10с. Отделившись от самолета, прогнулся и обеспечил устойчивое положение тела. Открыл парашют через 10,2 с. Во время парашютирования действия были правильными. Перед приземлением развернулся в подвесной системе по ветру. После приземления настроение приподнятое.

6-й день. На старте перед посадкой в самолет был, как обычно, спокоен и благодушен. Много шутил и разговаривал с медиками. После прыжка настроение было отличным. Как всегда, отличался юмором.

14-й день. Совершил заключительный прыжок первого этапа пара шютной подготовки с 50-секундной задержкой раскрытия парашюта. На старте перед полетом держался свободно. Очень хорошо владел те лом в свободном падении. Открыл парашют через 50,2 с. После прыж ка находился в приподнятом настроении.

В истории метода наблюдения уже сложились некоторые представления об условиях объективности полученных данных, одно из них — проведение многократных длительных наблюдений. Для выполнения этого требования наличие программы оказывается просто необходимым, так как программа организует наблюдение иногда на протяжении длительного периода, обеспечивая сохранение единообразия процедуры.

Другой способ повышения достоверности данных, получаемых в наблюдении, — проведение независимого наблюдения несколькими наблюдателями. В этом случае также необходима программа как руководство к наблюдению для разных людей. Во второй главе вы найдете программы наблюдения различных психических явлений, которые составили основу конкретных методик наблюдения.

В целях объективизации процедур наблюдения в психологии применяются коллективные изучения объекта независимо работающими друг от друга исследователями, используются технические средства фиксации и обработки данных, детально разрабатываются программы наблюдений, практикуются неоднократные повторные наблюдения одних и тех же объектов.

Изучим типичные ошибки исследователей, применяющих наблюдение. Вот наиболее распространенные из них:

стремясь подтвердить свою гипотезу, исследователь иногда неосознанно игнорирует все, что может ей противоречить;

смешивание главного и второстепенного, случайного и закономерного в процессе наблюдений;

преждевременность обобщений и выводов;

оценка одного психического феномена делается на основании признака поведения, относящегося к другому феномену (так, многие оказываются склонны делать выводы об интеллекте по беглости речи);

акцентирование внимания наблюдателя на противоположных себе чертах характера или формах поведения наблюдаемых;

определяющее влияние на итоги наблюдения первого впечатления о человеке или группе:

непринятие во внимание возможных мотивов действий, самочувствия наблюдаемых, значимых изменений условий ситуации.

Таковы «ловушки» психологического наблюдения. Чтобы повысить его достоверность, необходимо строго следовать фактам, фиксировать конкретные действия и не поддаваться искушению поверхностно интерпретировать сложные процессы.

Одна из самых полных работ, посвященных наблюдательности, «Воспитание наблюдательности школьников», где заложены основы для практической работы по ее развитию, написана Б. Г. Ананьевым еще в 1940 г. Но, к сожалению, разработка путей развития этого свойства сенсорной организации людей до сих пор отстает от таких направлений практической психологии, как тренинг общения, сенситивности, памяти и др. В то же время есть основания утверждать, что это свойство является профессионально важным для большой группы профессий.

Наблюдательность — это психическое свойство, базирующееся на ощущении и восприятии. Благодаря наблюдательности человек различает признаки и объекты, имеющие незначительные отличия, замечает различия в сходном, видит их при быстром движении, при изме- -пившемся ракурсе, имеет возможность сократить до минимума время восприятия признака, объекта, процесса.

Как свойство сенсорной организации наблюдательность связана с различными психическими явлениями. Прежде всего она опосредована ощущениями и условиями их протекания. Наблюдательность предполагает хорошо развитый зрительный анализатор, высокую абсолютную и относительную чувствительность.

Здесь уместно вспомнить слова замечательного наблюдателя К. Паустовского, который считал развитие чувствительности зрительного анализатора важнейшим условием наблюдательности. Он писал:

«Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это надо обязательно написать красками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей именно так. И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и сотой доли того, что заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже fie надо будет понуждать себя к этому» {Паустовский К. Золотая роза: Повести. - Кишинев, 1987. - С. 596).

Благодаря высокой чувствительности появляется возможность тонкой дифференцировки, видения малозаметного.

Уже в развитии чувствительности начинает сказываться влияние личностных предпочтений и установок. Наблюдательность приобретает избирательный характер. Поэтому можно встретить людей, имеющих высокий уровень чувствительности к восприятию природы и процессов, происходящих в ней, но слабо различающих состояния и процессы, возникающие в их взаимодействиях или в работе техники.

Еще в большей мере личностные особенности проявляются при осознании и понимании того, что человек видит, за чем он наблюдает. Осмысленность наблюдаемого зависит прежде всего от объема имеющихся у человека представлений и понятий о соответствующих явлениях и процессах. Осмыслить увиденное удается благодаря включению его в уже сложившиеся познавательные структуры, которые и составляют познавательный опыт человека. Этот процесс опосредован и мыслительной деятельностью, в которой происходит не только систематизация и классификация воспринимаемого, но и перевод его на вербальный уровень, а значит — обобщение.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: наблюдение; наблюдательность; виды наблюдений: включённое, стороннее, скрытое, внешнее, интроспекция, лонгитюдное, сплошное, выборочное, констатирующее, оценивающее, свободное, структурированное; признаковая (знаковая) система; система категорий; шкала рейтинга.

Вопросы для обсуждения:

Каковы основные особенности метода наблюдения?

Какие существуют разновидности наблюдений?

Как производится наблюдение? Какие этапы можно выделить при этом?

Каким образом регистрируются его результаты?

Упражнение 1:

Составьте максимально полную программу стандартизированного наблюдения по самостоятельно сформулированной Вами гипотезе. Расскажите о том, как на практике можно осуществить такое наблюдение.

Упражнение 1:

Путем наблюдения за школьным классом или студенческой группой сравните показатели заинтересованности » во время любых двух учебных занятий. Для регистрации результатов используйте признаковую систему.