5-показатель адиабаты

.doc

Лабораторная работа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ ВОЗДУХА

Задание

-

Определить показатель адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма.

-

Сравнить полученное значение показателя адиабаты с его теоретическим значением и сделать вывод о точности проведенных измерений и достоверности использованного метода.

Приборы и принадлежности

Установка для определения показателя адиабаты воздуха с манометром и насосом.

Общие сведения

Адиабатическим называется процесс, совершаемый термодинамической системой, при котором отсутствует теплообмен между этой системой и внешней средой.

Уравнение, описывающее состояние системы в адиабатическом процессе, имеет вид:

![]() ,

(1)

,

(1)

где

![]() и

и

![]() – давление и объем газа;

– давление и объем газа;

![]() – показатель адиабаты.

– показатель адиабаты.

Показатель адиабаты

– это коэффициент, численно равный

отношению теплоемкостей газа при

постоянном давлении

![]() и при постоянном объеме

и при постоянном объеме

![]() :

:

![]() .

(2)

.

(2)

Физический смысл

его заключается в том, что он показывает,

во сколько раз количество теплоты,

необходимой для нагревания газа на 1 К

в изобарическом процессе (![]() ),

больше количества теплоты, необходимой

для той же цели в изохорическом процессе

(

),

больше количества теплоты, необходимой

для той же цели в изохорическом процессе

(![]() ).

).

Для идеального газа показатель адиабаты определяется по формуле:

![]() ,

(3)

,

(3)

где i – число степеней свободы молекул газа.

Совершение газом адиабатического процесса требует его идеальной термоизоляции, что в реальных условиях не вполне достижимо. Тем не менее будем считать, что в данной работе экспериментальная установка позволяет осуществить адиабатический процесс.

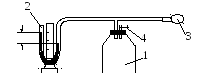

Описание установки

Установка (рис. 1) для определения показателя адиабаты воздуха состоит из стеклянного сосуда 1, жидкостного манометра 2 и насоса 3, соединенных резиновыми и стеклянными трубками. Горловина сосуда закрыта пробкой с краном 4 для сообщения сосуда с атмосферой. Насос позволяет изменять давление в сосуде при закрытом кране, а манометр - измерять это изменение.

h

Рис. 1

Теория метода

Все изменения состояния воздуха в процессе эксперимента качественно представлены на рис. 2.

Рис. 2

Суть эксперимента заключается в переводе воздуха в разные состояния различными процессами и анализе качественных изменений этих состояний (точнее - изменений давления воздуха в сосуде). Исходное состояние (точка 0) воздуха в сосуде (кран 4 открыт) характеризуется давлением p0 , равным атмосферному, объемом V0 и температурой T0, равной температуре окружающей среды.

Закрыв кран, создают

насосом в сосуде избыточное давление:

при этом воздух, испытывая адиабатическое

сжатие, переходит в первое состояние

(точка 1). Это состояние характеризуется

параметрами

![]() ,

,

![]() и

и

![]() ,

при этом

,

при этом

![]() и

и

![]() (адиабатическое сжатие газа сопровождается

его нагреванием).

(адиабатическое сжатие газа сопровождается

его нагреванием).

После прекращения

работы насоса вследствие теплообмена

через стенки сосуда температура газа

снижается до первоначальной температуры

![]() ,

что вызывает некоторое снижение его

давления. В результате в сосуде

устанавливается давление, превышающее

атмосферное давление на некоторое

значение

,

что вызывает некоторое снижение его

давления. В результате в сосуде

устанавливается давление, превышающее

атмосферное давление на некоторое

значение

![]() .

Это второе состояние газа (точка 2)

характеризуется параметрами

.

Это второе состояние газа (точка 2)

характеризуется параметрами

![]() ,

,

![]() и

и

![]() .

.

Если кран

кратковременно открыть и закрыть, то

газ в сосуде адиабатически расширится

(так как теплообмен произойти не успеет),

и его давление практически мгновенно

выровняется с атмосферным давлением.

Это третье состояние газа (точка 3)

характеризуется параметрами

![]() ,

,

![]() и

и

![]() ,

при этом

,

при этом

![]() (адиабатическое сжатие газа сопровождается

его охлаждением).

(адиабатическое сжатие газа сопровождается

его охлаждением).

Сразу после закрытия

крана в сосуде начинается изохорический

процесс нагревания воздуха путем

теплообмена с внешней средой,

сопровождающийся некоторым повышением

его давления. В результате в сосуде

устанавливается давление, повышенное

по сравнению с атмосферным давлением

на некоторое значение

![]() .

Это четвертое состояние газа (точка 4)

характеризуется параметрами

.

Это четвертое состояние газа (точка 4)

характеризуется параметрами

![]() ,

,

![]() и

и

![]() .

.

Показатель адиабаты

полностью определяется значениями

избыточных давлений

![]() и

и

![]() .

.

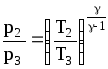

Для состояний 2 и 3 выполняется соотношение, получающееся при выводе уравнения состояния газа в адиабатическом процессе:

.

(4)

.

(4)

Для состояний 3 и 4 с помощью уравнения Клапейрона–Менделеева можно получить соотношение (закон Шарля):

![]() .

(5)

.

(5)

С учетом того, что

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

подставляя выражение (4) в (3), получим:

,

подставляя выражение (4) в (3), получим:

.

(6)

.

(6)

Логарифмируя последнее выражение, получим:

![]() .

(7)

.

(7)

Известно, что

![]() при

при

![]() . С учетом этого можно записать, что

. С учетом этого можно записать, что

![]() ,

(8)

,

(8)

откуда следует, что

![]() .

.

![]() (9)

(9)

Избыточное давление в сосуде, измеряемое манометром, пропорционально разности уровней h жидкости в обоих коленах трубки манометра (см. рис. 2). С учетом этого обстоятельства выражение (9) примет окончательный вид:

![]() .

(10)

.

(10)

Отсчет уровней производится с учетом кривизны поверхности жидкости в трубке. Для отсчета берется деление шкалы, совпадающее с касательной к поверхности жидкости.

Порядок выполнения работы

1. При закрытом кране насосом создать избыточное давление в сосуде (необходимо избегать резких движений, так как жидкость может быть легко вытолкнута из трубки манометра).

2. Выждать, пока уровни жидкости в манометре перестанут изменять свое положение, и произвести отсчет их разности h1 .

3. Открыть кран для выпуска воздуха и быстро его закрыть в момент первого пересечения уровнями жидкости исходного их положения (до накачки насосом).

4. Выждать, пока уровни жидкости в манометре перестанут изменять свое положение, и произвести отсчет их разности h2 .

-

Эксперимент необходимо повторить не менее 5 раз, и полученные результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1

|

№ п/п |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

h1 , мм |

|

|

|

|

|

|

h2 , мм |

|

|

|

|

|

6. По формуле (10)

вычислить оценку

![]() показателя адиабаты, использовав средние

значения (

показателя адиабаты, использовав средние

значения (![]() )разностей

уровней жидкости в манометре.

)разностей

уровней жидкости в манометре.

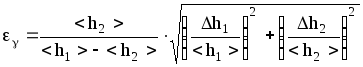

7. Рассчитать погрешности измерения показателя адиабаты воздуха.

8. Сравнить полученный доверительный интервал значений показателя адиабаты с его теоретическим значением и сделать вывод о точности проведенных измерений и достоверности использованного метода.

Вычисление погрешностей

1. В этой работе велика роль случайных погрешностей, поэтому приборными погрешностями, ввиду их относительной малости, следует пренебречь.

Случайные погрешности рассчитываются по методу Стьюдента.

2. Полная относительная погрешность измерения показателя адиабаты:

.

.

3. Полная абсолютная погрешность измерения показателя адиабаты:

![]() .

.

Полученный результат округляется и записывается в виде:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Правильность проведенных измерений и вычислений должна подтверждаться "перекрытием" полученного доверительного интервала для значения показателя адиабаты воздуха и его теоретического значения.

Контрольные вопросы

1. Дайте определения изохорическому, изобарическому и изотермическому процессам. Изобразите эти процессы графически в координатных осях p-V . Запишите уравнение состояния идеального газа в этих процессах и поясните смысл входящих в них физических величин.

2. Дайте определение адиабатическому процессу. Изобразите этот процесс графически в координатных осях p-V. Запишите уравнение состояния газа в этом процессе (уравнение Пуассона) и поясните смысл входящих в него физических величин.

3. Что такое показатель адиабаты? Как определить его теоретическое значение ?

4. Опишите состав экспериментальной установки и порядок действий при определении показателя адиабаты воздуха.

5. Сформулируйте первый закон термодинамики.

6. Что такое внутренняя энергия вещества? Чему равна внутренняя энергия идеального газа в различных изопроцессах?

7. Дайте определение теплоемкости вещества. Что такое удельная и молярная теплоемкости вещества? Чему равна молярная теплоемкость идеального газа в различных изопроцессах ?

8. Как вычислить работу, совершаемую идеальным газом, в изохорическом, изотермическом, изобарическом и адиабатическом процессах ?

9. Как вычислить изменение внутренней энергии идеального газа при совершении им изохорического (изобарического, изотермического, адиабатического) процессов ?

10. Как определить количество теплоты, получаемой (или отдаваемой) идеальным газом при совершении им изохорического (изобарического, изотермического, адиабатического) процессов?