- •Введение

- •Раздел I условия работы автомобильных дорог и управление ими глава 1. Влияние развития и состояния дорожной сети на работу автомобильного транспорта

- •1.1. Тенденции развития автомобильного транспорта и характеристик автомобилей, влияющих на требования к состоянию дорог

- •1.2. Темпы развития и структура дорожной сети

- •1.3. Общие требования к техническому уровню и эксплуатационному состоянию автомобильных дорог

- •1.4. Состояние дорожной сети и его влияние на работу автомобильного транспорта

- •1.5. Состояние дорог и безопасность движения

- •Глава 2. Роль дорожной службы в управлении состоянием автомобильных дорог

- •2.1. Общие требования и принципы управления состоянием автомобильных дорог

- •2.2. Основные задачи и функции дорожно-эксплуатационной службы

- •2.3. Принципы организации дорожной службы и ее производственные подразделения

- •Глава 3. Требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог

- •3.1. Общие положения. Основные показатели оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорог

- •3.2. Требования к обеспечению основных потребительских свойств автомобильных дорог

- •3.3. Требования к техническим параметрам и характеристикам дорог

- •3.4. Допустимые габариты, осевая нагрузка и общая масса автомобилей

- •Раздел II изменение состояния дорог в процессе эксплуатации глава 4. Воздействие автомобилей и природных факторов на дорогу и условия движения

- •4.1. Взаимодействие автомобиля и дороги

- •4.2. Воздействие автомобильных нагрузок на дорожные одежды

- •4.3. Влияние климата и погоды на состояние дорог и условия движения автомобилей

- •4.4. Районирование территории по условиям движения на дорогах

- •4.5. Воздействие природных факторов на дорогу

- •4.6. Водно-тепловой режим земляного полотна в процессе эксплуатации дорог и его влияние на условия работы дорожных одежд

- •4.7. Пучины на автомобильных дорогах и причины их образования.

- •Глава 5. Процесс развития и причины возникновения деформаций и разрушений автомобильных дорог

- •5.1. Общие закономерности изменений состояния дорог в процессе эксплуатации и их основные причины

- •5.2. Условия нагружения и основные причины возникновения деформаций земляного полотна

- •5.3. Основные причины возникновения деформаций дорожных одежд и покрытий

- •5.4. Причины образования трещин и ямочности и их влияние на состояние дорожной одежды

- •5.5. Условия образования колей и их влияние на движение автомобилей.

- •Глава 6. Виды деформаций и разрушений автомобильных дорог в процессе эксплуатации

- •6.1. Деформации и разрушения земляного полотна и водоотвода

- •6.2. Деформации и разрушения нежестких дорожных одежд

- •6.3. Деформации и разрушения цементобетонных покрытий

- •6.4. Износ дорожных покрытий и его причины

- •Глава 7. Закономерности изменения основных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

- •7.1. Общий характер изменения прочности дорожных одежд в процессе эксплуатации

- •7.2. Динамика изменения ровности дорожных покрытий в зависимости от начальной ровности и грузонапряжённости

- •7.3. Шероховатость и сцепные качества дорожных покрытий

- •7.4. Работоспособность и критерии назначения ремонтных работ

- •Разделiiiмониторинг состояния автомобильных дорог глава 8. Методы определения транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог

- •8.1. Потребительские свойства как основные показатели состояния дороги

- •8.2. Скорость движения и методы её определения

- •8.3. Влияние параметров и состояния дороги на скорость движения автомобилей

- •8.4. Оценка влияния климатических факторов на скорость движения

- •8.5. Пропускная способность и уровни загрузки дороги движением

- •8.6. Оценка влияния дорожных условий на безопасность движения

- •8.7. Методы выявления участков концентрации дорожно-транспортных происшествий

- •Глава 9. Методы оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорог

- •9.1. Классификации методов оценки состояния дорог

- •9.2. Определение фактической категории существующей дороги

- •9.3. Методы визуальной оценки состояния дорог

- •9.4. Методы оценки состояния дорог по техническим параметрам и физическим характеристикам и комбинированные методы

- •9.5. Методика комплексной оценки качества и состояния дорог по их потребительским свойствам

- •Глава 10. Диагностика как основа оценки состояния дорог и планирования ремонтных работ

- •10.1. Цель и задачи диагностики автомобильных дорог. Организация работ по диагностике

- •10.2. Измерение параметров геометрических элементов дорог

- •10.3. Измерение прочности дорожных одежд

- •10.4. Измерение продольной и поперечной ровности дорожных покрытий

- •10.5. Измерение шероховатости и сцепных качеств покрытий

- •10.6. Определение состояния земляного полотна

- •Раздел IV система мероприятий по содержанию и ремонту дорог и их планирование глава 11. Классификация и планирование работ по содержанию и ремонту дорог

- •11.1. Основные принципы классификации работ по ремонту и содержанию

- •11.2. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

- •11.3. Межремонтные сроки службы дорожных одежд и покрытий

- •11.4. Особенности планирования работ по содержанию и ремонту дорог

- •11.5. Планирование дорожно-ремонтных работ на основе результатов диагностики

- •11.6. Планирование ремонтных работ с учётом условий их финансирования и использованием программы технико-экономического анализа

- •Глава 12. Мероприятия по организации и обеспечению безопасности движения на дорогах

- •12.1. Методы организации и обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах

- •12.2. Обеспечение ровности и шероховатости дорожных покрытий

- •12.3. Совершенствование геометрических параметров и характеристик дорог для повышения безопасности движения

- •12.4. Обеспечение безопасности движения на пересечениях и на участках дорог в населённых пунктах. Освещение автомобильных дорог

- •12.5. Организация и обеспечение безопасности движения в сложных погодных условиях

- •12.6. Оценка эффективности мероприятий по повышению безопасности движения

- •Раздел V технология содержания автомобильных дорог глава 13. Содержание дорог весной, летом и осенью

- •13.1. Содержание земляного полотна и полосы отвода

- •13.2 Содержание дорожных одежд

- •13.3. Ремонт трещин асфальтобетонных покрытий

- •13.4. Ямочный ремонт покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов. Основные способы ямочного ремонта и технологические операции

- •13.5. Обеспыливание дорог

- •13.6. Элементы обустройства дорог, средства организации и обеспечения безопасности движения, их содержание и ремонт

- •13.7. Особенности содержания дорог в горной местности

- •13.8. Борьба с песчаными заносами

- •Глава 14. Озеленение автомобильных дорог

- •14.1. Классификация видов озеленения автомобильных дорог

- •14.2. Снегозащитные лесонасаждения

- •14.3. Принципы назначения и улучшения основных показателей снегозадерживающих лесонасаждений

- •14.4. Противоэрозионное и шумо-газо-пылезащитное озеленение

- •14.5. Декоративное озеленение

- •14.6. Технология создания и уход за снегозащитными лесонасаждениями

- •Глава 15. Зимнее содержание дорог

- •15.1. Условия движения по автомобильным дорогам зимой и требования к их содержанию

- •15.2. Снегопринос и снегозаносимость дорог. Районирование территории по трудности снегоборьбы на автомобильных дорогах

- •15.3. Защита дорог от снежных заносов

- •15.4. Очистка дорог от снега

- •15.5. Борьба с зимней скользкостью

- •15.6. Наледи и борьба с ними

- •Раздел VI. Технология и средства механизации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог глава 16. Ремонт земляного полотна и системы водоотвода

- •16.1. Основные виды работ, выполняемых при капитальном ремонте и ремонте земляного полотна и системы водоотвода

- •16.2. Подготовительные работы к ремонту земляного полотна и водоотвода

- •16.3. Ремонт обочин и откосов земляного полотна

- •16.4. Ремонт системы водоотвода

- •16.5. Ремонт пучинистых участков

- •16.6. Уширение земляного полотна и исправление продольного профиля

- •Глава 17. Ремонт покрытий и дорожных одежд

- •17.1. Последовательность работ при ремонте дорожных одежд и покрытий

- •17.2. Устройство слоев износа, защитных и шероховатых слоев

- •17.3. Регенерация покрытий и нежёстких дорожных одежд

- •17.4. Содержание и ремонт цементобетонных покрытий

- •17.5. Ремонт гравийных и щебёночных покрытий

- •17.6. Усиление и уширение дорожных одежд

- •Глава 18. Ликвидация колей на автомобильных дорогах

- •18.1. Оценка характера и выявление причин колееобразования

- •18.2. Расчёт и прогнозирование глубины колеи и динамики её развития

- •18.3. Классификация методов борьбы с колееобразованием на автомобильных дорогах

- •18.4. Ликвидация колей без устранения или с частичным устранением причин колееобразования

- •18.5. Методы ликвидации колей с устранением причин колееобразования

- •18.6. Мероприятия по предупреждению образования колей

- •Глава 19. Машины и оборудование для содержания и ремонта автомобильных дорог

- •19.1. Машины для содержания автомобильных дорог в летний период

- •19.2. Машины для зимнего содержания дорог и комбинированные машины

- •19.3. Машины и оборудование для ремонта автомобильных дорог

- •19.4. Машины для разметки покрытий

- •Раздел VII организационное и финансовое обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог глава 20. Сохранность дорог в процессе эксплуатации

- •20.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог

- •20.2. Порядок сезонного ограничения движения

- •20.3. Порядок пропуска негабаритных и тяжеловесных грузов

- •20.4. Весовой контроль на автомобильных дорогах

- •20.5. Ограждение мест производства дорожных работ и организация движения

- •Глава 21. Технический учёт, паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог

- •21.1. Порядок технического учёта, инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог

- •Раздел 3 «Экономическая характеристика» отражает данные экономических обследований, изысканий, учёта движения, статистических и экономических обзоров.

- •21.2. Учёт движения на автомобильных дорогах

- •21.3. Автоматизированные банки дорожных данных

- •Глава 22. Организация и финансирование работ по содержанию и ремонту дорог

- •22.1. Особенности и задачи организации работ по содержанию и ремонту дорог

- •22.2. Проектирование организации работ по содержанию дорог

- •22.3. Проектирование организации ремонта дорог

- •22.4. Методы оптимизации проектных решений по содержанию и ремонту дорог

- •22.5. Финансирование работ по ремонту и содержанию дорог

- •Глава 23. Оценка эффективности проектов ремонта дорог

- •23.1. Принципы и показатели оценки эффективности

- •23.2. Формы общественной эффективности инвестиций в ремонт дорог

- •23.3. Учёт неопределённости и риска при оценке эффективности ремонта дорог

- •Глава 24. Планирование и анализ производственно-финансовой деятельности дорожных организаций по содержанию и ремонту автомобильных дорог

- •24.1. Виды, основные задачи и нормативная база планирования

- •24.2. Содержание и порядок разработки основных разделов годового плана деятельности дорожных организаций

- •24.3. Экономический анализ деятельности дорожных организаций

- •Список литературы

13.7. Особенности содержания дорог в горной местности

В настоящее время автомобильный транспорт во многих горных странах занимает ведущее место как в грузовых, так и в пассажирских перевозках. Горный рельеф таких стран диктует целесообразность развития автомобильных дорог в транспортной системе. Дорожные службы в горных условиях выполняют целый комплекс специфических работ, связанных с защитой и расчисткой дорог от оползней, обвалов, осыпей и снежных лавин.

Для борьбы с оползнями изменяют рельеф склона: возводят удерживающие сооружения, проводят укрепление грунтов, регулируют поверхностные и подземные стоки. В оползневой зоне необходим специальный режим выполнения работ по эксплуатации дорог для исключения причин, способствующих нарушению устойчивости склонов.

Для повышения устойчивости склонов и противодействия смещению оползневых масс устраивают террасы; удаляют или заменяют неустойчивые грунты; возводят подпорные стены (железобетонные, сборные или монолитные, каменные, грунтовые армированные); устраивают контрбанкеты и контрфорсы; анкерные конструкции; забивные и бурозабивные сваи.

Укрепление грунтов производят с использованием методов цементации, силикатизации, обжига и т.д. Покрывают поверхности оползневых склонов и откосов торкретбетоном и набрызгбетоном.

Для защиты склонов и откосов от воздействия поверхностных вод производят их планировку; устраивают водоотводные и нагорные канавы, водосбросные лотки; осуществляют засев трав и высаживание кустарников.

Регулирование подземного стока применяют для перехвата или понижения уровня подземных вод. С этой целью выполняют горизонтальный дренаж (сплошные прорези, траншейный дренаж с трубами, дренажные галереи, штольни, пластовые дренажи); вертикальный дренаж (буровые скважины и шахты, дренажные колодцы); комбинированные водопонижающие системы, представляющие собой сочетание вертикальных и горизонтальных дренажных устройств. Соблюдение правильной эксплуатации сооружений способствует предотвращению оползневых явлений.

Для защиты автомобильных дорог от скальных обвалов проводят профилактические мероприятия, устраивают защитные сооружения и выполняют закрепление откосов и крупных глыб. К профилактическим мероприятиям относят очистку склонов и откосов от неустойчивых глыб и обломков скального грунта; заблаговременное обрушение неустойчивых скальных массивов; уменьшение крутизны откосов и склонов путем террасирования или уменьшения утла наклона откосов с проведением буровзрывных работ (Евгеньев И.Е., Каримов Б.Б. Автомобильные дороги в окружающей среде. - М.: ООО «Трансдорнаука», 1997. - 285с).

К защитным сооружениям относят противообвальные галереи; улавливающие сооружения и траншеи, валы, оградительные стены и сетки.

Поддерживающие сооружения строят для удержания слоев горных пород, слагающих откос. Эти сооружения возводят из монолитного или сборного железобетона, из бутобетона, а также из каменной кладки на цементном растворе.

Анкерное закрепление применяют на неустойчивых участках откосов или для обеспечения устойчивости крупных глыб на скальном основании. Анкерные крепления делают двух типов: анкерные крепи и анкеры глубокого заложения длиной от 6 до 30 м.

Анкерные крепи представляют собой одиночные анкеры длиной от 1 до 5 м или анкеры в сочетании с металлической сеткой между ними. Анкеры закрепляют в скальном массиве концевыми замками или инъекцией вяжущего.

Свайные конструкции обеспечивают устойчивость слаботрещиноватых массивов при уклоне поверхности смещения не круче 50°.

Защиту от выветривания поверхности склонов и откосов, общая устойчивость которых обеспечена, выполняют путём обработки поверхности защитными материалами, посадки деревьев и кустарников или посева трав. В некоторых случаях устраивают одевающие стены из каменной кладки на цементном растворе или применяют торкретбетон и набрызгбетон.

В горной местности эксплуатационные службы производят мероприятия по защите дорог от осыпей. Улучшают водоотвод для повышения устойчивости осыпи путём перехвата поверхностных и подземных вод. С верховой стороны прокладывают нагорные и водоотводные канавы, устраивают дренажи. Склоны, питающие осыпь обломочным материалом, закрепляют древесно-кустарниковой и травянистой растительностью.

Для воспрепятствования движению осыпи и защиты от нее дороги осуществляют террасирование склонов, устраивают заградительные стены, улавливающие траншеи и валы, подпорные стены, дощатые щиты и металлические сетки.

Характерными особенностями селевых потоков являются внезапность возникновения, кратковременность прохождения и большая скорость (до 7-8 м/с). Сели могут быть водокаменными, грязекаменными или грязевыми. Для защиты дорог от селей проводят предупредительные, профилактические и защитные меры.

Предупреждение о селевой опасности включает организацию службы предупреждения, которая оснащается приборами, оповещающими о возникновении и прохождении селей. Эта служба осуществляет также контроль за хозяйственной деятельностью, производимой на селеопасной территории.

При проведении профилактических работ предотвращают образование селей или ослабляют их воздействие. С этой целью на селеопасных склонах сохраняют и развивают древесную, кустарниковую и травянистую растительность; улучшают водоотвод с расчисткой водоотводных и селеотводящих канав и лотков; ремонтируют гидротехнические устройства; заблаговременно выпускают воды из ледниковых и моренных озёр.

К защитным мерам относят стабилизацию селевых русел, пропуск селевых потоков над дорогой, защиту русел от размыва, отвод селевого потока от дороги, задерживание селей [4].

Лавины - частое явление в горах. Лавиной (снежным обвалом) называют быстрый сход с горного склона покрова, утратившего связь с подстилающей поверхностью. Вероятность схода лавин существенно зависит от размеров лавиносборов и мощности снежного покрова, накопленного на них.

Наиболее вероятны лавины объёмом 300 м3, сходящие с небольших логов площадью 2 га, и лавины объёмом более 104м3при площади лавиносборов свыше 40 га (Немчинов М.В. Лавины и защита дорог от лавин: Учебное пособие / МАДИ. - М.: 1989. - 62с).

Для условий Тянь-Шаня установлена зависимость между временем t(в часах) от начала снегопада до момента схода лавин и интенсивностью снегопадаi(см/ч):

нижний предел tmin= (4,7 - 0,4i)/(i- 0,05);

верхний предел tmах= (15 - 5,0i)/(i- 0,22).

Интервал t=tmах-tminсоответствует области повышенной лавинной опасности. Защиту дорог от лавин осуществляют с помощью инженерных или профилактических мер.

К профилактическим относят мероприятия по ликвидации схода лавин путем заблаговременного искусственного их обрушения. С этой целью производят обстрел лавиносборов из артиллерийских орудий или минометов; взрывание зарядов взрывчатых веществ в зоне снегонакопления; подпиливание снежных карнизов. После проведения этих мероприятий производят расчистку завалов, что требует большого количества времени и значительных затрат труда. На период расчистки завалов проезд по дороге часто прерывается. Поэтому профилактические меры зашиты рассматривают как временные до постройки защитных инженерных сооружений.

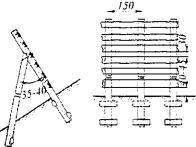

В табл. 13.8 представлены инженерные меры зашиты дорог от лавин. Снегоудерживающие устройства в виде щитов и заборов различной конструкции применяют для предотвращения соскальзывания снега и схода лавин со склонов. Стационарные снегоудерживающие устройства могут быть деревянными (рис. 13.15). Снегоудерживающие устройства на склонах размещают непрерывными рядами или с разрывами (рис. 13.16).

Таблица 13.8

Инженерные меры защиты дорог от лавин

|

Принцип действия |

Тип устройства |

|

Лавинопредупреждающие | |

|

Предотвращение соскальзывания снега со склона |

Снегоудерживающие устройства. Террасирование и облесение склонов |

|

Предотвращение образования снежных карнизов |

Снеговыдувающие заборы |

|

Уменьшение накопления снега в лавиносборах или перераспределение в зонах снегонакопления |

Снегозадерживающие щиты и заборы, установленные на подходе к лавиносборам. Кольктафели |

|

Лавинозащитные | |

|

Пропуск лавин над защищаемым объектом |

Противолавинные |

|

Уменьшение скорости лавин |

галереи Тормозящие сооружения |

|

Отклонение в сторону от защищаемого объекта |

Лавинорезы и направляющие дамбы |

|

Остановка лавин на подходе к объекту |

Отбойные дамбы |

Рис. 13.15. Конструкция деревянного снегоудерживающего сооружения

Рис. 13.16. Размещение снегоудерживающих сооружений на склоне: а - непрерывными рядами; б - с разрывами

Для надёжной работы снегоудерживающих устройств важно правильно назначить их высоту, которую рассчитывают по формуле

Нк=Нр+Н1, м, где (13.5)

Нр- расчётная высота снежного покрова, м;

Н1- запас высоты на случай образования небольших осовов на поверхности снежного покрова около устройства, м.

За расчётную принимают среднюю наибольшую многолетнюю высоту снежного покрова по данным гидрометеорологической службы с вероятностью превышения 2 % для дорог I-III категорий, 5 % - для остальных.Н1при ориентировочных расчётах принимают равной 0,3-0,5 м.

Снегоудерживающие устройства в вертикальной плоскости должны быть перпендикулярны к поверхности склона. Допускается отклонение от перпендикулярного положения в сторону на угол не более 15°.

Посадку леса в целях защиты от лавин производят на горных склонах, имеющих достаточный почвенный покров, в пределах естественной границы распространения лесов в данной местности. Лесопосадки должны покрывать весь лавиноопасный склон, начиная от вершины и заканчивая в 20-30 м от подошвы. Посадку растений на склоне производят в шахматном порядке с размещением через 1 м в ряду при расстоянии между деревьями 2 м.

Для предотвращения соскальзывания снежного покрова со склонов, имеющих крутизну не более 25°, прокладывают террасы. На более крутых склонах террасы служат вспомогательным средством.

На участках дорог, где сход лавин вызывается падением снежных карнизов, эффективным мероприятием, предотвращающим образование карнизов, является постройка заборов снеговыдувающего действия. Заборы устраивают на гребне склона так, чтобы нижний край ветронаправляющей панели возвышался над гребнем на 0,5 м. В пределах данного лавиносборного бассейна забор должен идти непрерывным рядом длиной не меньше, чем протяжённость гребня.

Для распределения и закрепления снега, который выносится на лавиноопасный склон снеговыдувающим забором, устанавливают кольктафели. Они представляют собой отдельно стоящие снегорегулирующие устройства, имеющие форму трапеции (рис. 13.17).

Рис. 13.17. Кольктафель

При обтекании кольктафелей в снежном покрове образуются круглые воронки радиусом от 6 до 10 м (в зависимости от ширины и высоты самих кольктафелей). Снег внутри воронки уплотнён, сама воронка способствует закреплению снега на склоне. Кольктафели устанавливают ниже снеговыдувающих заборов на расстоянии 2Нкот них (Нк- высота кольктафеля, м) в один или два ряда с расстоянием 8-10 м между рядами. Расстояние в ряду между кольктафелями должно быть от 1,8 до 2 их высот.

Для устройства кольктафелей применяют дерево или железобетон. Изготавливают также смешанные конструкции из железобетонных стоек и деревянных ветрорегулирующих панелей.

Для уменьшения накопления в лавиносборах снега, подносимого метелями, на подступах к ним устанавливают снегозадерживающие заборы (или щиты). Они имеют такую же конструкцию, как и заборы для защиты автомобильных дорог от заносов.

Наиболее надёжными, но дорогими сооружениями для защиты дорог от лавин являются галереи. Их строят по индивидуальным проектам с учётом местных особенностей.

Для изменения движения лавин или их остановки применяют противолавинные защитные дамбы и лавинорезы. Противолавинные защитные дамбы по своему назначению делятся на направляющие или отбойные. Направляющие, дамбы отклоняют лавины в сторону и направляют по новому пути, отводя от защищаемого объекта. Отбойные дамбы преграждают лавинам путь и вызывают их остановку, не допуская к объекту.

Дамбы, как правило, представляют собой земляную насыпь (возможно также устройство каменных дамб) трапецеидального сечения или в отдельных случаях имеющую вертикальную железобетонную или бетонную отбойную грань, за которой (со стороны, противоположной лавиноопасному склону) располагается грунтовая отсыпка. Конструкция и размеры дамб определяются проектом.

При очень высоких скоростях лавин необходимо устройство и очень высоких дамб. Поэтому противолавинные дамбы рекомендуется строить там, где скорость лавин не превышает 25 м/с, или принимать меры, снижающие скорость. Эти меры заключаются в устройстве на пути лавины различных тормозящих сооружений.

Лавинорезы защищают от прямого удара лавины наиболее ответственные участки дорог. Лавинорез - большой клин, сооружаемый непосредственно перед защищаемым объектом и рассекающий лавину на две части, отбрасываемые в обе стороны. Угол между клиньями лавинореза, образующими в месте их соединения режущее ребро, составляет от 30 до 40°. Недостаток сооружений такого типа - локальность их действия, поскольку не всегда путь схода лавины строго определён.