- •1. Кровь. Понятие, физиологические функции.

- •Физиологические функции крови.

- •4. Гемоглобин, строение, свойства, биологическая роль.

- •5. Варианты первичной структуры гемоглобина человека. Гемоглобинопатии.

- •9. Нарушения биосинтеза гема. Порфирии.

- •10. Схема распада гемоглобина. “Непрямой” (неконьюгированный) билирубин.

- •13. Желтухи, причины. Типы желтух. Желтуха новорожденных.

- •14. Диагностическое значение определения билирубина и других желчных пигментов в крови, моче и кале при разных типах желтух.

- •16. Альбумины и глобулины сыворотки крови, содержание в норме, функции. Альбуминово-глобулиновый коэффициент.

- •Ферменты крови. Происхождение ферментов крови, диагностическое значение определения.

- •Кининовая система, представители, физиологическая роль кининов.

- •Белки «острой фазы», представители, диагностическое значение.

- •Ренин-ангиотензиновая система, состав, физиологическая роль.

- •Свертывающая система крови. Общее представление о ферментном каскаде процесса свертывания.

- •Плазменные факторы свертывающей системы крови.

- •Противосвертывающая система крови. Основные первичные и вторичные природные антикоагулянты крови.

- •Фибринолитическая система крови. Механизм действия.

- •Нарушения процессов свертывания крови. Тромботические и геморрагические состояния. Двс синдром.

- •Остаточный азот крови. Понятие, компоненты, содержание в норме. Азотемия, типы, причины возникновения.

- •Обмен железа: всасывание, транспорт кровью, депонирование. Роль железа в процессах жизнедеятельности.

- •Всасывание железа

- •Нарушения обмена железа: железодефицитная анемия, гемохроматоз.

- •Натрий и калий, содержание в крови в норме, суточная потребность, роль в процессах жизнедеятельности. Нарушения обмена натрия и калия.

- •Кальций, содержание в сыворотке крови в норме, роль в процессах жизнедеятельности. Причины и последствия гипо- и гиперкальциемии.

- •Регуляция фосфорно-кальциевого обмена. Роль паратирина, тиреокальцитонина и витамина d в этом процессе.

- •Содержание хлоридов в крови в норме, суточная потребность, роль в процессах жизнедеятельности, нарушения обмена.

- •Регуляция водно-электролитного обмена. Строение и функции альдостерона, вазопрессина и ренин-ангиотензиновой системы, механизм регулирующего действия.

- •Антидиуретический гормон

- •Альдостерон

- •Поддержание рН обеспечивается

- •48. Метаболизм эндогенных и чужеродных токсических веществ в печени: микросомальное окисление, реакции конъюгации.

4. Гемоглобин, строение, свойства, биологическая роль.

Гемоглобин является сложным белком, хромопротеидом, состоящим из белка (глобина) и простетической группы — гема. Одна молекула гемоглобина содержит 4 гема. Гем представляет собой комплекс закисного железа с протопорфирином — сложным органическим соединением, принадлежащим очень важному классу веществ — порфиринам. Гемоблобины выполняют 2 важные функции:

-

перенос О2 из лёгких к периферическим тканям;

-

участие в переносе СО2 и протонов из периферических тканей в лёгкие для последующего выведения из организма.

Таким образом, олигомерный белок гемоглобин, в отличие от мономерного родственного белка миоглобина, способен присоединять к специфическим участкам 4 различных лиган-да: О2, Н+, СО2 и БФГ. Все эти лиганды присоединяются к пространственно разобщённым участкам, но конформационные изменения белка в месте присоединения одного лиганда передаются на весь олигомерный белок и изменяют сродство к нему других лигандов. Так, количество поступающего в ткани О2 зависит не только от парциального давления О2, но и концентрации аллостерических лигандов, что увеличивает возможность регуляции функций гемоглобина.

Как

мы уже рассматривали выше, в капиллярах

работающей мышцы увеличение концентрации

СО2 и

Н+ уменьшает

сродство гемоглобина к О2 и

увеличивает отдачу его в ткани. При

длительной гипоксии усиливается синтез

2,3-БФГ в эритроцитах, что также снижает

сродство гемоглобина к О2 и

при том же парциальном давлении

О2 увеличивает

его транспорт в ткани.

Следовательно, благодаря воздействию регуляторных лигандов олигомерные белки способны приспосабливать свою конформацию и фунцию к изменениям, происходящим в окружающей среде.

5. Варианты первичной структуры гемоглобина человека. Гемоглобинопатии.

Гемоглобины взрослого человека

В эритроцитах взрослого человека гемоглобин составляет 90% от всех белков данной клетки.

-

Гемоглобин А - основной гемоглобин взрослого организма, составляет около 98% от общего количества гемоглобина, тетрамер, состоит из 2 полипептидных цепей и 2 ? (2?2?).

-

Гемоглобин A2 находится в организме взрослого человека в меньшей концентрации, на его долю приходится около 2% общего гемоглобина. Он состоит из 2 ?- и 2 ?-цепей.

-

Гемоглобин А1с - гемоглобин А, модифицированный ковалентным присоединением к нему глюкозы (так называемый гликозилированный гемоглобин).

Гемоглобины, синтезирующиеся в период внутриутробного развития плода:

-

Эмбриональный гемоглобин синтезируется в эмбриональном желточном мешке через несколько недель после оплодотворения. Представляет собой тетрамер 2?2?. Через 2 нед после формирования печени плода в ней начинает синтезироваться гемоглобин F, который к 6 мес замещает эмбриональный гемоглобин.

-

Гемоглобин F - фетальный гемоглобин, синтезируется в печени и костном мозге плода до периода его рождения. Имеет тетрамерную структуру, состоящую из 2 ?- и 2 ?-цепей. После рождения ребёнка постепенно замещается на гемоглобин А, который начинает синтезироваться в клетках костного мозга уже на 8-м месяце развития плода.

Гемоглобинопатии

Серповидноклеточная анемия - тяжёлое наследственное заболевание, обусловленное точечной мутацией гена, кодирующего структуру β-цепи гемоглобина (см. раздел 4). В результате в эритроцитах больных присутствует HbS, β-цепи которого в шестом положении вместо гидрофильной глутаминовой кислоты содержат гидрофобную аминокислоту валин. Появление гидрофобной аминокислоты недалеко от начала молекулы способствует возникновению нового центра связывания, поэтому при низком парциальном давлении кислорода тетрамеры дезокси-HbS ассоциируют, образуя длинные микротрубчатые образования, которые полимеризуются внутри эритроцитов. Полимеризация приводит к нарушению структуры эритроцитов, они приобретают серповидную форму и легко разрушаются. При этом заболевании отмечают анемию, прогрессирующую слабость, отставание в развитии и желтуху.

Талассемии - наследственные заболевания, обусловленные отсутствием или снижением скорости синтеза α- или β-цепей гемоглобина. В результате несбалансированного образования глобиновых цепей образуются тетрамеры гемоглобина, состоящие из одинаковых протомеров. Это приводит к нарушению основной функции гемоглобина - транспорту кислорода к тканям. Нарушение эритропоэза и ускоренный гемолиз эритроцитов и клеток-предшественников при талассемиях приводит к анемии.

Наследственный сфероцитоз. Причиной этой патологии чаще всего является дефект белков цитоскелета эритроцитов - спектрина или ан-кирина, которые обеспечивают поддержание двояковогнутой формы клетки и эластичности мембраны. Эритроциты приобретают шарообразную форму, что приводит к уменьшению площади их поверхности и снижению скорости газообмена. Потеря эластичности клеточной мембраны приводит к повышению хрупкости и травматичности клеток и, как следствие, к ускорению их разрушения в сосудистом русле и селезёнке. Заболевание сопровождается анемией и желтухой. Удаление селезёнки (спленэктомия) при наследственном сфероцитозе улучшает состояние больных, так как предотвращает разрушение сфероцитов в селезёнке.

Мегалобластная (макроцитарная) анемия развивается при дефиците фолиевой кислоты или витамина В12.

Фолиевая кислота в виде кофермента (Н4-фолата) участвует в синтезе нуклеотидов. Недостаток фолиевой кислоты приводит к снижению скорости синтеза ДНК в быстроделящихся клетках, и в первую очередь в предшественниках эритроцитов. Клетки дольше пребывают в интерфазе, синтезируя гемоглобин, и становятся крупнее. Кроме того, из-за недостатка нуклеотидов они реже делятся, и количество эритроцитов снижается, а крупные мегалобласты быстрее разрушаются. Всё это в конечном итоге приводит к развитию анемии.

Аналогичная симптоматика развивается при недостатке в организме витамина В12.

6. Схема связывания газов гемоглобином. Карбокси- и метгемоглобин.

Реакцию оксигенации можно записать следующим образом:

НЬ+4O2 ↔НЬ(O2)4.

Связывание гемоглобина с оксидом углерода (карбоксигемоглобин):

НЬ + СО ↔ НbСО.

Связывание СO2:

Hb—NH2 + СO2 ↔ Hb—NHCOOH– + Н+

Метгемоглобин (methemoglobin) - Форма гемоглобина (иногда обозначается как гемоглобин М), в геме которого железо окислено до трехвалентного; неспособен связывать кислород. Метгемоглобин образуется при метгемоглобинемиях. В норме его содержание в крови не превышает 3%.

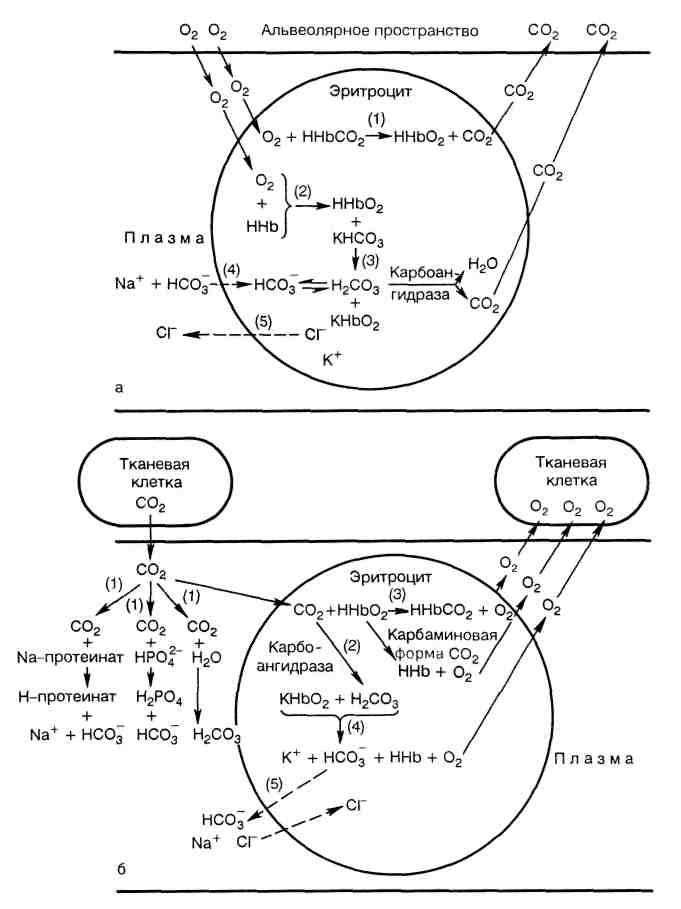

7. Транспорт кровью кислорода и двуокиси углерода (схема).

8. Биосинтез гема (формулы, ферменты) и его регуляция.

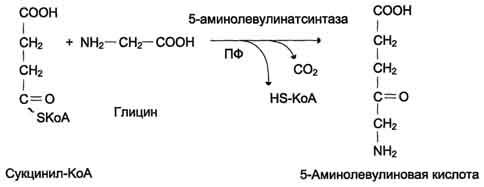

Регуляторную реакцию синтеза гема катализирует пиридоксальзависимый фермент аминолевулинатсинтаза. Скорость реакции регулируется аллостерически и на уровне трансляции фермента.

Аллостерическим

ингибитором и корепрессором синтеза

аминолевулинатсинтазы является гем.

В ретикулоцитах синтез этого фермента

на этапе трансляции регулируетжелезо.

Дефицит пиридоксальфосфата и лекарственные

препараты, которые являются его

структурными аналогами, снижают

активность аминолевулинатсинтазы.