- •5.Методы культивирования вирусов

- •6.Заражение лабораторных животных.Правила, способы.

- •7.Заражение куриных эмбрионов.Правила, способы.

- •8.Культуры клеток(тканей).Определение, классификация, получение.

- •13) Сущность реакции гемадсорбции

- •14)Сущность метода цветных проб

- •15)Сущность метода бляшек.

- •16)Сущность р-ии гегглютинации для обнаруживания вирусов.

- •Вопрос 17. Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций.

- •Вопрос 18. Что такое вирусоскопический метод диагностики?

- •Вопрос 19. Что такое вирусологический метод диагностики?

- •23. Механизм проникновения вируса в клетку

- •24. Где в хозяйской клетке размножаются днк- и где рнк- содержащие вирусы?

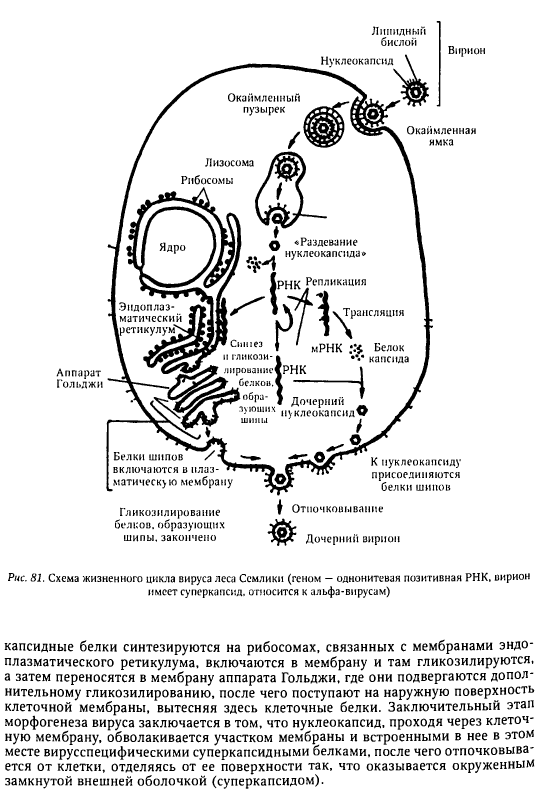

- •25. Стадии взаимодействия вируса с клеткой

- •26. Что такое вирогения?

- •27. Механизмы противовирусного действия интрферона.

- •28. Что такое протоонкоген и онкоген?

- •29. Формы обмена генетическим материалом у бактерий

- •30. Что такое конъюгация, мех-м

- •31. Что такое трансдукция, м-м

- •32. Что такое плазмиды их биологические особенности

- •33. Основные классы плазмид.

- •34. Бактериофаги. Их химический состав и морфология.

- •35. Типы инфекций, вызываемые бактериофагом. Их особенности

- •36. Какая разница между вирулентным и умеренным бактериофагом?

- •37.Что такое лизогения? Лизогенная конверсия?

29. Формы обмена генетическим материалом у бактерий

1.Конъюгация - обмен хромосомными и плазмидными генами путем установления контакта между донорной и реципиентной клетками с помощью донорных ворсинок.

Механизм конъюгации контролируется конъюгативными (донорными) плазмидами.

2.Трансдукция - перенос генов от донорной клетки в реципиентную с помощью фагов.

3.Сексдукция - перенос генов от донорной клетки в реципиентную с помощью F-фактора (полового фактора).

4.Трансформация - поглощение компетентными клетками внеклеточной ДНК.

5.Трансфекция - поглощение протопластами свободной фаговой ДНК.

30. Что такое конъюгация, мех-м

1.Конъюгация - обмен хромосомными и плазмидными генами путем установления контакта между донорной и реципиентной клетками с помощью донорных ворсинок.

Для успешного установления контакта двух клеток в клетке-доноре должна присутствовать конъюгативная (половая, трансмиссивная) плазмида. F-плазмида

31. Что такое трансдукция, м-м

Трансдукция (от лат.transductio — перемещение) — процесс переносабактериальнойДНКиз одной клетки в другуюбактериофагом. Общая трансдукция используется в генетике бактерий длякартирования геномаи конструированияштаммов. К трансдукции способны как умеренные фаги, так и вирулентные, последние, однако, уничтожают популяцию бактерий, поэтому трансдукция с их помощью не имеет большого значения ни в природе, ни при проведении исследований.

Два типа:

Неспецифическая- случайный перенос фрагментов ДНК от одной бактерии к другой

Спец-я – осущ. Только фагами, облад способностью включаться в строго опред участки хромосомы бактер кл-ки и трансдуцировать опр гены

32. Что такое плазмиды их биологические особенности

Плазмиды- наипростейшие живые существа, лишенные белковой оболочки и представленные только совокупностью организованных генов, определяющих их специфические свойства, наследственность, а также дополнительные признаки, которыми они наделяют клетку носителя.

Плазмиды подразделяются на конъюгативные , т.е. способные к самопереносу, и неконъюгативные, перенос которых осуществляется конъюгативными плазмидами. Передача плазмид среди бактерий происходит как по вертикали, так и по горизонтали, обеспечивая их эпидемическое распространение.

33. Основные классы плазмид.

F-плазмиды Донорные функции

R-плазмиды Устойчивость к лекарственным препаратам

Col-плазмиды Синтез колицинов

Ent-плазмиды Синтез энтеротоксинов и факторов адгезии

Hly-плазмиды Синтез гемолизинов

Биодегративные плазмиды Разрушение различных органических соединений

34. Бактериофаги. Их химический состав и морфология.

Бактериофаги (от бактерии и греч. phagos — пожиратель; буквально — пожиратели бактерий), фаги, бактериальные вирусы, вызывающие разрушение (лизис) бактерий и других микроорганизмов. Б. размножаются в клетках, лизируют их и переходят в др., как правило, молодые, растущие клетки.

Строение и химический состав.

Б. состоят из головки округлой, гексагональной или палочковидной формы диаметром 45—140 нм и отростка толщиной 10—40 и длиной 100—200 нм (рис.). Другие Б. не имеют отростка; одни из них округлы, другие — нитевидны, размером 8х800 нм. Содержимое головки состоит преимущественно из дезоксирибону клейновой кислоты (ДНК) (длина её нити во много раз превышает размер головки и достигает 60—70 мкм, эта нить плотно скручена в головке) или рибонуклеиновой кислоты (РНК) и небольшого количества (около 3%) белка и некоторых других веществ. Отросток имеет вид полой трубки, окруженной чехлом, содержащим сократительные белки, подобные мышечным. У ряда Б. чехол способен сокращаться, обнажая часть стержня. На конце отростка у многих Б. имеется базальная пластинка с несколькими шиловидными или другие формы выступами. От пластинки отходят тонкие длинные нити, которые способствуют прикреплению фага к бактерии. Оболочки головки и отростка состоят из белков. Общее количество белка в частице фага 50—60% , нуклеиновых кислот — 40—50% . Каждый Б. обладает специфическими антигенными свойствами, отличными от антигенов бактерии-хозяина и других фагов. Имеются антигены, общие для ряда фагов (особенно содержащих РНК). Б. делят на вирулентные, вызывающие лизис клетки с образованием новых частиц, и умеренные (симбиотические), которые адсорбируются клеткой и проникают в неё, но лизиса не вызывают, а остаются в клетке в латентной (скрытой) неинфекционной форме (профаг). Культуры, содержащие латентный фаг, называются лизогенными. Лизогения передаётся потомству бактерии. Лизогенная культура может содержать 2—3 и более фагов; она, как правило, устойчива против находящихся в ней фагов (лишь небольшая часть клеток лизируется и освобождает зрелые фаги). Воздействуя на лизогенную культуру ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, перекисью водорода и некоторыми другими веществами, можно значительно увеличить количество клеток, освобождающих фаг (т. н. индукция Б.). Лизогения широко распространена среди всех видов бактерий и актиномицетов. В ряде случаев многие свойства лизогенной культуры (токсичность, подвижность бактерий и др.) зависят от наличия в ней определённых профагов. Описано много мутаций Б., сопровождающихся изменением их литической активности, строения частиц и "колоний", устойчивости против неблагоприятных воздействий и другие свойств. Б. играют большую роль в изменчивости и эволюции микробов, причём механизмы воздействия их на клетку разные Б. могут резко изменять азотфиксирующую способность азотобактера, токсичность и антигенные свойства патогенных бактерий и др.