- •Table des Matières

- •INTRODUCTION

- •1.2 Les multiples visages de la biodiversité

- •1.2.2 La biodiversité en tant que ressource alimentaire

- •1.2.3 La biodiversité marchande

- •1.2.4 Les biotechnologies

- •1.2.5 La biodiversité à protéger

- •1.2.6 La biodiversité dont on ne veut pas

- •1.2.7 Biodiversité et société

- •2.1 La classification du vivant et ses principes

- •2.1.4 Écosystèmes

- •2.4 Mesurer la diversité biologique

- •2.5 La distribution géographique de la diversité biologique

- •2.5.1 La diversité taxinomique des milieux aquatiques

- •2.5.2 Les gradients dans la répartition spatiale

- •2.5.4 Une organisation écologique: les biomes

- •2.5.5 Une organisation taxinomique: les régions biogéographiques

- •3.1.2 Le génome

- •3.2.1 Les mécanismes de la spéciation

- •3.2.2 Modes de spéciation

- •3.2.3 Gradualisme et/ou équilibres ponctués

- •3.3 Les extinctions

- •3.5 Quelques grandes étapes dans la diversification du monde vivant

- •3.5.1 Les grandes lignées évolutives et leurs relations

- •3.5.2 Des unicellulaires aux pluricellulaires

- •3.5.4 De la mer à la terre: un passage réussi

- •3.5.5 La longue histoire des vertébrés

- •4.1 Paléoenvironnements et diversité biologique

- •4.1.1 Les systèmes terrestres nord européens

- •4.1.2 Les forêts tropicales humides

- •4.1.3 Les systèmes aquatiques continentaux

- •4.2.1 Le mythe du bon sauvage

- •4.3 Dynamique de la diversité biologique et pressions anthropiques

- •4.3.1 La pression démographique

- •4.3.2 Utilisation des terres et transformation des paysages

- •4.3.4 La surexploitation

- •4.3.6 Les non-dits

- •4.4 Changement climatique

- •5.1 La diversité biologique: un système dynamique

- •5.2 Fonctions des espèces dans les écosystèmes

- •5.2.2 Les organismes ingénieurs

- •5.2.3 Groupes fonctionnels: complémentarité et redondance

- •5.2.4 Le cas des espèces rares

- •5.4 Les relations de voisinage entre espèces

- •5.4.1 La compétition

- •5.4.2 Les relations de coopération: commensalisme et symbiose

- •5.4.3 Le parasitisme

- •5.5 Chaînes et réseaux trophiques

- •5.5.3 Théorie des cascades trophiques

- •5.8 Rôle de la diversité biologique dans les cycles biogéochimiques

- •5.8.2 Minéralisation de la matière organique

- •5.8.3 Stockage à long terme des éléments minéraux

- •5.8.4 Recyclage et transport des éléments nutritifs par les consommateurs

- •5.9 Rôle des communautés biologiques

- •5.9.3 Rôle des communautés des sols

- •6.1.2 Le cas du paludisme

- •6.2 Les pathologies émergentes

- •6.3 Activités humaines, diversité biologique, et santé humaine

- •6.3.1 Les échanges intercontinentaux

- •6.3.2 Les nouvelles technologies liées au mode de vie

- •6.3.4 Les allergies

- •6.4.1 Résistance aux antibiotiques

- •6.4.2 Résistance aux pesticides

- •6.5.1 Les pharmacopées traditionnelles

- •6.5.2 Diversité biologique et industrie pharmaceutique

- •6.5.3 Biotechnologies

- •6.6 Maladies et changements climatiques

- •7.1 La domestication de la Nature: une longue histoire

- •7.4 La révolution biotechnologique et les OGM

- •7.4.1 La transgénèse

- •7.4.2 Les applications dans le domaine agricole

- •7.4.3 Comment prévenir les risques liés aux OGM?

- •7.5.2 La Convention sur la diversité biologique

- •7.5.3 Les catalogues

- •7.6 Brevets sur le vivant: un débat ouvert

- •8.1 Notions de biens et services fournis par les écosystèmes

- •8.2.2 Biens économiques et biens gratuits

- •8.2.3 Appropriation et/ou libre accès à la diversité biologique

- •8.4 Les usages de la diversité biologique

- •8.4.1 Usages alimentaires des ressources vivantes

- •8.4.3 Le bois

- •8.4.4 Les perspectives industrielles des biotechnologies

- •8.4.6 Écotourisme

- •9.2 Approches de la conservation

- •9.2.1 Conservation in situ et ex situ

- •9.3 Les aires protégées

- •9.3.5 Des réserves pour protéger les ressources marines

- •9.4 Une utilisation durable de la diversité biologique

- •9.4.1 Le développement durable

- •9.4.2 Les savoirs traditionnels

- •9.5 La conservation ex situ

- •9.5.1 Les jardins botaniques

- •9.5.2 Les parcs zoologiques

- •9.6 La biologie de la conservation

- •9.6.1 Fragmentation des habitats

- •9.6.3 Écologie de la restauration

- •9.7.1 Santé et/ou intégrité des écosystèmes

- •9.7.2 Les indicateurs biotiques

- •9.8.2 Cyclones et tempêtes

- •9.9 Les conventions internationales

- •9.10.1 Les inventaires patrimoniaux

- •9.10.2 Les protections réglementaires des sites naturels

- •9.10.3 Droit du paysage

- •9.10.4 La maîtrise foncière

- •EN GUISE DE CONCLUSION

- •INDEX

7.6 Brevets sur le vivant: un débat ouvert |

187 |

|

|

le COV n’est pas un brevet, car ce qui est protégé est le fait d’avoir obtenu une variété inédite qui a de nouveaux caractères par rapport aux variétés existantes. Ce système de protection intellectuelle permet d’utiliser librement le produit protégé dans de nouveaux schémas de sélection. La protection concerne en fait la combinaison spécifique des gènes constituant la variété, c’est-à-dire le talent et le travail d’assembleur de gènes du sélectionneur, mais non pas les gènes eux-mêmes.

Le projet de loi sur les COV en discussion au Parlement en 2008 est une traduction dans le droit français de la convention UPOV signée en 1991. Elle prévoit que tout agriculteur qui conserve une partie de sa récolte pour la ressemer devra payer une redevance qui ira majoritairement aux obtenteurs. Elle couvre les variétés essentiellement dérivées: si une entreprise ajoute un gène, même breveté à une variété sous COV, la variété appartient toujours au propriétaire du COV initial. Elle permet l’usage, à des fins de créations nouvelles, de la variabilité génétique représentée par les variétés protégées et légalement accessibles.

Cet «impôt sur les semis» suscite des polémiques car il supprime le privilège du fermier de pouvoir garder une partie de sa récolte pour la ressemer. Il lui faudra maintenant payer des royalties. En outre le système interdit la concurrence des semences de ferme: les variétés anciennes et traditionnelles ne peuvent pas être inscrites au catalogue, car elles ne sont ni homogènes ni stables.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

7.6BREVETS SUR LE VIVANT: UN DÉBAT OUVERT

Les progrès rapides du génie génétique ont encouragé le secteur des biotechnologies à prendre des brevets sur les organismes vivants, communément appelés «brevets sur le vivant». La protection par les brevets est un moyen de protéger et de faire reconnaître comme propriété intellectuelle du découvreur, des variétés ou des produits mis au point le plus souvent après d’importants investissements. Le brevet accorde à l’inventeur le droit exclusif d’exploiter commercialement son invention durant environ 20 ans. En échange, il accepte de divulguer au public les détails de son invention, sans crainte de pillage.

Le terme biopiratage est utilisé soit en référence à l’usage non autorisé du savoir traditionnel ou des ressources biologiques des pays en voie de développement, soit à la prise de brevet sous de «pseudo-inventions» dérivées de ce savoir sans aucune compensation.

188 |

7 • Les ressources génétiques et les biotechnologies |

|

|

L’évolution récente du droit des brevets dans les pays développés a rendu possible de breveter des gènes et des organismes vivants. C’est une véritable révolution car jusque dans les années 1970, il était admis que les organismes, assimilés à des produits de la Nature, n’étaient pas brevetables. Néanmoins, les États-Unis dans le «Plant Patent Act» avaient été les premiers dès 1930 à protéger par des brevets les plantes reproduites par voie végétative. En 1980, la Cour suprême des États-Unis affirme que la distinction entre l’animé et l’inanimé n’est pas opératoire en droit des brevets, mais que la distinction peut être faite entre les produits de la Nature et les inventions de l’homme. Elle déclare brevetable une bactérie transgénique «mangeuse» d’hydrocarbures. Cette décision est à l’origine de la reconnaissance explicite de la brevetabilité des organismes vivants. En 1985, les États-Unis acceptent la brevetabilité d’une variété de maïs, puis d’une huître en 1987, et d’une souris possédant un gène humain la prédisposant au cancer en 1988. En 1988 également, l’Office européen des brevets accepte la brevetabilité des végétaux, puis en 1992, la brevetabilité d’une souris transgénique ayant acquis divers oncogènes. Après de nombreux débats et le rejet d’un premier projet de directive en 1995, l’Union européenne a également adopté en 1998 une directive sur la brevetabilité des «inventions biotechnologiques».

On admet ainsi que tout être vivant, à l’exception de l’homme, est brevetable pour peu qu’il soit le produit d’interventions qui satisfassent les conditions de brevetabilité: nouveauté, activité inventive, applicabilité industrielle.

Chapitre 8

La Nature « utile » : valeurs et usages

de la diversité biologique

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

La diversité biologique joue un rôle important dans notre économie du fait de ses nombreuses utilisations dans l’agroalimentaire, l’industrie, la pharmacologie, les loisirs, sans oublier toutes les activités traditionnelles de cueillette, de chasse et de pêche. Mais paradoxalement, alors que la biodiversité constitue une des plus grandes richesses de la planète, nous revendiquons le plus souvent un accès gratuit aux ressources biologiques. Or, ce qui n’a pas de prix est sans valeur, selon les économistes. Certains ont alors suggéré que la protection de la diversité biologique ne deviendra crédible que lorsqu’il sera possible de démontrer les avantages économiques des décisions publiques ou privées en matière de conservation. C’est la raison pour laquelle on a vu se développer depuis deux décennies une économie de la biodiversité.

On peut également mettre en avant les nombreux services rendus par les écosystèmes, comme l’a fait le programme international «Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire» commandité par les Nations Unies. Ces services correspondent à un ensemble de fonctions remplies par les écosystèmes et qui se révèlent utiles aux sociétés ou au bon fonctionnement de la biosphère.

On est ainsi confronté à deux questions: quelles sont les valeurs attachées à la biodiversité et quelles sont les méthodologies disponibles pour les mesurer?

190 8 • La Nature « utile » : valeurs et usages de la diversité biologique

8.1NOTIONS DE BIENS ET SERVICES FOURNIS PAR LES ÉCOSYSTÈMES

La Nature a longtemps été perçue comme une source inépuisable de ressources gratuites, qu’elles soient ou non de nature biologique. Pour les économistes, les biens sont les produits que nous achetons ou vendons, et dont la valeur monétaire est fonction d’un marché. Le bois, les poissons ou les champignons appartiennent à cette catégorie. Mais la société dépend aussi des services rendus par les écosystèmes (tableau 8.1), services qui sont plus difficiles à apprécier en termes monétaires.

TABLEAU 8.1 TYPOLOGIE DES BIENS ET SERVICES AINSI QUE DES FONCTIONS REMPLIES

PAR LES ÉCOSYSTÈMES (D’APRÈS CONSTANZA ET AL., 1997).

Biens et services |

Fonctions |

Exemples |

|

|

|

Régulation des gaz |

Régulation de la |

Équilibre CO2/O2, |

|

composition chimique |

|

|

de l’atmosphère |

|

|

|

|

Régulation |

Régulation de la |

Régulation des gaz |

du climat |

température globale, |

à effet de serre |

|

des précipitations |

|

|

et autres phénomènes |

|

|

climatiques |

|

|

|

|

Régulation |

Réponses des écosystèmes |

Contrôle des inonda- |

des perturbations |

aux fluctuations |

tions, résistance à la |

|

de l’environnement |

sécheresse, protection |

|

|

contre les tempêtes |

|

|

|

Régulation |

Régulation des débits |

Approvisionnement en |

du cycle de l’eau |

|

eau pour l’agriculture |

|

|

(irrigation) ou l’industrie |

|

|

(moulins) |

|

|

|

Approvisionnement |

Stockage et rétention |

Approvisionnement |

en eau |

de l’eau |

en eau par les bassins |

|

|

versants, les réservoirs, |

|

|

les aquifères |

|

|

|

Contrôle |

Rétention des sols |

Prévention de l’érosion |

de l’érosion |

dans les écosystèmes |

par le vent, le ruisselle- |

|

|

ment, etc. Stockage des |

|

|

sédiments dans les lacs |

|

|

|

|

8.1 Notions de biens et services fournis par les écosystèmes |

191 |

|||

|

|

|

|

||

|

TABLEAU 8.1 TYPOLOGIE DES BIENS ET SERVICES AINSI QUE DES FONCTIONS REMPLIES |

||||

|

PAR LES ÉCOSYSTÈMES (D’APRÈS CONSTANZA ET AL., 1997). (SUITE) |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Biens et services |

Fonctions |

Exemples |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Formation des sols |

Processus de formation |

Altération des roches |

|

|

|

|

des sols |

et accumulation de |

|

|

|

|

|

matériel organique |

|

|

|

|

|

|

||

|

Cycle des nutriments |

Stockage, recyclage, |

Fixation de l’azote, du |

||

|

|

transformation et acqui- |

phosphore ou d’autres |

||

|

|

sition de nutriments |

éléments nutritifs |

|

|

|

|

|

|

||

|

Traitement |

Récupération des nutri- |

Contrôle des pollutions, |

||

|

des déchets |

ments mobiles, dégrada- |

traitement des déchets, |

||

|

|

tion des composés en |

désintoxication |

|

|

|

|

excès |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Pollinisation |

Mouvements |

Fourniture de pollinisa- |

||

|

|

des gamètes floraux |

teurs pour la reproduc- |

||

|

|

|

tion des plantes |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Contrôle biologique |

Régulation des |

Contrôle des proies |

|

|

|

|

populations à travers les |

par des prédateurs clés, |

||

|

|

chaînes trophiques |

contrôle des herbivores |

||

|

|

|

par les carnivores |

|

|

|

|

|

|

||

|

Refuge |

Habitat pour des |

Nurseries, habitats pour |

||

|

|

populations résidentes |

espèces migratrices, etc. |

||

|

|

ou de passage |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Production |

Proportion de la produc- |

Production de poissons, |

||

|

de nourriture |

tion primaire brute |

de gibier, de fruits, de |

||

|

|

qui est utilisable |

graines etc. |

|

|

|

|

pour la nourriture |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Matériaux |

La proportion de la |

Production de bois |

|

|

|

|

production utilisable |

de grume, de fuel, de |

||

délit. |

|

sous forme de matériaux |

fourrage |

|

|

|

|

|

|

||

Ressources |

Source de matériel |

Médecine, gènes de |

|

||

un |

|

||||

génétiques |

biologique et de |

résistance pour l’agro- |

|||

est |

|||||

|

substances naturelles |

alimentaire, espèces |

|

||

autorisée |

|

|

|||

|

|

ornementales, etc. |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

non |

Loisir |

Fournir des opportunités |

Écotourisme, pêche |

|

|

|

pour des activités |

sportive, et autres |

|

||

photocopie |

Culture |

|

|||

Fournir des opportunités |

Valeurs esthétique, |

|

|||

|

|

de loisirs |

activités de plein air |

|

|

La |

|

pour des usages non |

artistique, éducative, |

|

|

– |

|

|

|||

|

commerciaux |

spirituelle ou scientifi- |

|||

Dunod© |

|

||||

|

|

ques des écosystèmes |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

192 8 • La Nature « utile » : valeurs et usages de la diversité biologique

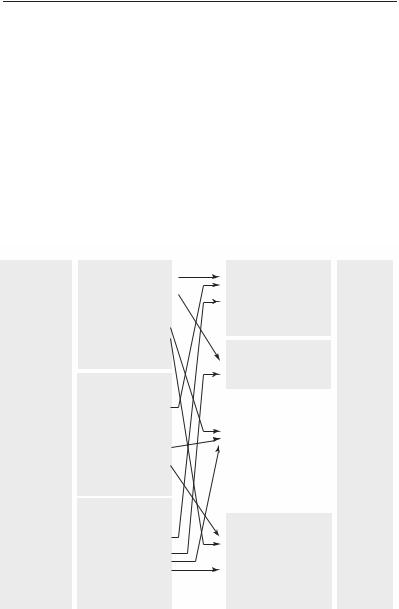

L’«Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire» a beaucoup travaillé, dans une démarche fortement anthropocentrée, sur la notion de services que procurent les écosystèmes vis-à-vis de certains éléments constitutifs du bien être de l’homme (figure 8.1). Il peut s’agir de services de prélèvements (essentiellement les biens fournis par les écosystèmes), de services de régulation (du cycle de l’eau ou du climat par exemple), et de services culturels qui se réfèrent aux bénéfices immatériels issus des écosystèmes. Ces services affectent directement les populations à travers leurs impacts sur les éléments constitutifs du bien être humain tels que la sécurité, la santé, les relations sociales et culturelles, etc.

Services que procurent les écosystèmes

SERVICES

D’AUTOENTRETIEN

Sevices nécessaires à l’octroi de tous les

autres services fournis par les écosystèmes

•Constitution des sols

•Développement

du cycle nutritionnel

•Production primaire

Services de prélèvement

Produits issus des écosystèmes

•Nourriture

•Eau douce

•Bois de feu

•Fibre

•Produits biochimiques

•Ressources génétiques

Services de régulation

Bénéfices issus de la régulation des processus des écosystèmes

•Régulation du climat

•Régulation des maladies

•Régulation de l’eau

•Épuration des eaux

Services culturels

Bénéfices immatériels issus des écosystèmes

•Spirituels et religieux

•Agrément et écotourisme

•Beauté écologique

•Inspiration

•Éducationnel

•Instinct géographique

•Héritage culturel

Facteurs et éléments constitutifs du bien-être

Sécurité

•Capacité d’habiter dans un environnement sain et propre

• Capacité d’atténuer

la vulnérabilité aux chocs et stress écologiques

Éléments essentiels pour une vie agréable

• Capacité d’accès aux ressources procurant des revenus et conduisant au bien-être

Santé |

LIBERTÉS ET |

• Capacité d’accès à |

|

une alimentation adéquate |

POSSIBILITÉ |

• Capacité d’échapper |

DE CHOISIR |

aux maladies évitables |

|

• Capacité d’accès à l’eau potable |

|

• Évolution dans une atmosphère |

|

saine (exempte de pollution) |

|

• Capacité d’accès à une source |

|

d’énergie protégeant de |

|

la chaleur et du froid |

|

|

|

Bonnes relations sociales

•Opportunité d’extérioriser les valeurs récréatives et beauté écologiques liées aux écosystèmes

•Opportunité d’extérioriser les valeurs culturelles et

spirituelles liées aux écosystèmes

•Opportunité d’observer, d’étudier et de découvrir les valeurs cachées des écosystèmes

Figure 8.1 Les services fournis par les écosystèmes et leurs liens avec le bien-être de l’homme.

(D’après Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire.)

8.2 Évaluation économique de la diversité biologique |

193 |

|

|

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

8.2BASES THÉORIQUES

DE L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Selon l’économie classique, c’est le marché qui fixe les prix, c’est-à- dire que la valeur d’un produit s’établit dans le cadre des échanges entre un vendeur et un acheteur. Ce prix reflète à la fois le coût de production du produit et la préférence affichée par le consommateur lorsqu’il a le choix entre divers produits. Ainsi la destruction d’une forêt pour le commerce du bois entre dans le cadre du marché puisque certaines espèces font l’objet d’une demande forte et sont payées parfois très chers. Mais en même temps, la destruction de cette forêt prive les hommes d’autres ressources (fruits, champignons, plantes médicinales, bois de chauffe, etc.) et des services que la forêt pouvait rendre sur le plan de la régulation des cycles biogéochimiques (stockage du carbone par exemple), de la production d’oxygène, de son rôle d’abri et d’habitat pour d’autres espèces. La perte de tous ces produits ou de ces fonctions, ainsi que le prix à payer pour replanter les arbres, ne sont pas pris en compte par les exploitants forestiers. Le marché sous-évalue donc le prix du bois en ignorant les autres biens et services fournis par la forêt. Ce biais est évidemment préjudiciable à la conservation de la biodiversité et plus généralement à une gestion durable des ressources naturelles. Pour remédier à cette situation, il faut identifier les divers types de valeurs que peut revêtir la biodiversité et disposer d’instruments qui permettent de réintroduire la diversité biologique, bien gratuit, dans le circuit économique. C’est un enjeu majeur actuellement pour l’économie de l’environnement.

8.2.1 Valeurs d’usage et de non-usage

Une première approche est de considérer que la diversité biologique a une valeur utilitaire et sert à satisfaire des besoins de la société. Une autre est de reconnaître que la diversité biologique a une valeur intrinsèque, en dehors de toute utilité. Il s’agit par exemple de la valeur d’existence d’un animal, qui peut se traduire par «combien sommes-nous prêts à payer pour maintenir en vie une espèce menacée?». C’est reconnaître que la vie a un prix en dehors de toute spéculation financière.

On peut donc distinguer des valeurs d’usage qui sont estimées à partir de l’utilisation qui est faite de la biodiversité, et des valeurs de non-usage qui sont estimées sur la base d’autres critères que le marché ou l’utilité.