- •Table des Matières

- •INTRODUCTION

- •1.2 Les multiples visages de la biodiversité

- •1.2.2 La biodiversité en tant que ressource alimentaire

- •1.2.3 La biodiversité marchande

- •1.2.4 Les biotechnologies

- •1.2.5 La biodiversité à protéger

- •1.2.6 La biodiversité dont on ne veut pas

- •1.2.7 Biodiversité et société

- •2.1 La classification du vivant et ses principes

- •2.1.4 Écosystèmes

- •2.4 Mesurer la diversité biologique

- •2.5 La distribution géographique de la diversité biologique

- •2.5.1 La diversité taxinomique des milieux aquatiques

- •2.5.2 Les gradients dans la répartition spatiale

- •2.5.4 Une organisation écologique: les biomes

- •2.5.5 Une organisation taxinomique: les régions biogéographiques

- •3.1.2 Le génome

- •3.2.1 Les mécanismes de la spéciation

- •3.2.2 Modes de spéciation

- •3.2.3 Gradualisme et/ou équilibres ponctués

- •3.3 Les extinctions

- •3.5 Quelques grandes étapes dans la diversification du monde vivant

- •3.5.1 Les grandes lignées évolutives et leurs relations

- •3.5.2 Des unicellulaires aux pluricellulaires

- •3.5.4 De la mer à la terre: un passage réussi

- •3.5.5 La longue histoire des vertébrés

- •4.1 Paléoenvironnements et diversité biologique

- •4.1.1 Les systèmes terrestres nord européens

- •4.1.2 Les forêts tropicales humides

- •4.1.3 Les systèmes aquatiques continentaux

- •4.2.1 Le mythe du bon sauvage

- •4.3 Dynamique de la diversité biologique et pressions anthropiques

- •4.3.1 La pression démographique

- •4.3.2 Utilisation des terres et transformation des paysages

- •4.3.4 La surexploitation

- •4.3.6 Les non-dits

- •4.4 Changement climatique

- •5.1 La diversité biologique: un système dynamique

- •5.2 Fonctions des espèces dans les écosystèmes

- •5.2.2 Les organismes ingénieurs

- •5.2.3 Groupes fonctionnels: complémentarité et redondance

- •5.2.4 Le cas des espèces rares

- •5.4 Les relations de voisinage entre espèces

- •5.4.1 La compétition

- •5.4.2 Les relations de coopération: commensalisme et symbiose

- •5.4.3 Le parasitisme

- •5.5 Chaînes et réseaux trophiques

- •5.5.3 Théorie des cascades trophiques

- •5.8 Rôle de la diversité biologique dans les cycles biogéochimiques

- •5.8.2 Minéralisation de la matière organique

- •5.8.3 Stockage à long terme des éléments minéraux

- •5.8.4 Recyclage et transport des éléments nutritifs par les consommateurs

- •5.9 Rôle des communautés biologiques

- •5.9.3 Rôle des communautés des sols

- •6.1.2 Le cas du paludisme

- •6.2 Les pathologies émergentes

- •6.3 Activités humaines, diversité biologique, et santé humaine

- •6.3.1 Les échanges intercontinentaux

- •6.3.2 Les nouvelles technologies liées au mode de vie

- •6.3.4 Les allergies

- •6.4.1 Résistance aux antibiotiques

- •6.4.2 Résistance aux pesticides

- •6.5.1 Les pharmacopées traditionnelles

- •6.5.2 Diversité biologique et industrie pharmaceutique

- •6.5.3 Biotechnologies

- •6.6 Maladies et changements climatiques

- •7.1 La domestication de la Nature: une longue histoire

- •7.4 La révolution biotechnologique et les OGM

- •7.4.1 La transgénèse

- •7.4.2 Les applications dans le domaine agricole

- •7.4.3 Comment prévenir les risques liés aux OGM?

- •7.5.2 La Convention sur la diversité biologique

- •7.5.3 Les catalogues

- •7.6 Brevets sur le vivant: un débat ouvert

- •8.1 Notions de biens et services fournis par les écosystèmes

- •8.2.2 Biens économiques et biens gratuits

- •8.2.3 Appropriation et/ou libre accès à la diversité biologique

- •8.4 Les usages de la diversité biologique

- •8.4.1 Usages alimentaires des ressources vivantes

- •8.4.3 Le bois

- •8.4.4 Les perspectives industrielles des biotechnologies

- •8.4.6 Écotourisme

- •9.2 Approches de la conservation

- •9.2.1 Conservation in situ et ex situ

- •9.3 Les aires protégées

- •9.3.5 Des réserves pour protéger les ressources marines

- •9.4 Une utilisation durable de la diversité biologique

- •9.4.1 Le développement durable

- •9.4.2 Les savoirs traditionnels

- •9.5 La conservation ex situ

- •9.5.1 Les jardins botaniques

- •9.5.2 Les parcs zoologiques

- •9.6 La biologie de la conservation

- •9.6.1 Fragmentation des habitats

- •9.6.3 Écologie de la restauration

- •9.7.1 Santé et/ou intégrité des écosystèmes

- •9.7.2 Les indicateurs biotiques

- •9.8.2 Cyclones et tempêtes

- •9.9 Les conventions internationales

- •9.10.1 Les inventaires patrimoniaux

- •9.10.2 Les protections réglementaires des sites naturels

- •9.10.3 Droit du paysage

- •9.10.4 La maîtrise foncière

- •EN GUISE DE CONCLUSION

- •INDEX

3.5 Quelques grandes étapes dans la diversification du monde vivant |

65 |

|

|

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

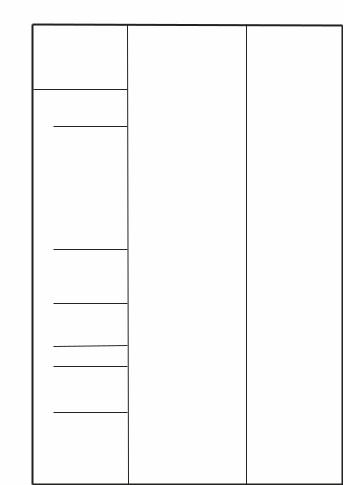

3.5QUELQUES GRANDES ÉTAPES DANS

LA DIVERSIFICATION DU MONDE VIVANT

De la soupe primitive aux premiers organismes, des unicellulaires aux pluricellulaires, du milieu aquatique au milieu terrestre, la vie s’est complexifiée en apparence au cours du temps. Paléontologues et biologistes essaient d’en reconstituer les étapes. Il est faux cependant de penser que l’évolution irait dans le sens de la complexification.

Le règne animal malgré son extraordinaire diversité, se résume seulement à une quarantaine de plans d’organisation anatomique, chacun définissant un phylum, c’est-à-dire un des grands niveaux d’organisation du vivant. Citons par exemple les Chordés, les Mollusques, les Arthropodes, etc. L’origine des phylums animaux est très ancienne. Ils apparaissent quasi simultanément au cours de la transition Précambrien-Cambrien, soit entre – 600 et – 500 Ma. L’évolution, pour ce niveau d’organisation, a fonctionné par décimations successives. Les lignées ayant survécu ont recolonisé les niches écologiques libérées, se différenciant en de nouvelles espèces, familles, classes… qui seront à leur tour partiellement décimées par les épisodes catastrophiques suivants. En résumé, la diversité des embranchements (et donc des plans d’organisation du vivant) a diminué depuis le Cambrien jusqu’à l’époque actuelle, alors que le nombre d’espèces s’est globalement accru au cours des temps géologiques.

Si on n’a pas retrouvé trace de fossiles animaux au-delà de 600 Ma, les données moléculaires situent leur origine bien avant les enregistrements fossiles Il est possible que les premiers métazoaires aient été des organismes de petite taille, trop fragiles pour laisser des témoignages dans les roches. La découverte d’un animal supposé adulte de 200 µ dans les formations géologiques de Doushantua (Chine) datées de 635 à 550 Ma, paraît aller dans ce sens.

3.5.1 Les grandes lignées évolutives et leurs relations

Les recherches menées depuis quelques années ont remis en cause l’arbre du vivant déduit de l’observation morphologique des espèces vivantes et fossiles. Alors que les schémas classiques proposaient une simple dichotomie du monde vivant entre Eucaryotes et Procaryotes,

66 |

3 • Mécanismes de la diversification du monde vivant |

|

|

l’un des apports les plus spectaculaires de la phylogénie moléculaire a été la mise en évidence de trois super-règnes: les Eucaryotes (Eukarya), les Eubactéries (Bacteria) et les Archéobactéries (Archea), ces deux derniers groupes constituant les Procaryotes.

Les Procaryotes apparaissent il y a 3,5 milliards d’années environ. Depuis cette époque, ils se sont adaptés et ont prospéré sur une planète dont les caractéristiques environnementales ont changé en permanence et sont présents dans presque tous les milieux où la vie peut exister. Ils ont eux-mêmes contribué aux modifications de l’environnement terrestre. Par rapport aux Eucaryotes, les Procaryotes ne possèdent pas un véritable noyau limité par une membrane, mais l’ADN forme un enchevêtrement qualifié de nucléotide. Cet enchevêtrement correspond en réalité à l’unique chromosome bactérien, dont la molécule d’ADN porte tous les gènes nécessaires à la vie cellulaire (de l’ordre de milliers). Parfois la cellule procaryote comporte d’autres ADN, beaucoup plus petits, appelés plasmides et qui ne comptent que quelques gènes chacun. Ces plasmides se répliquent indépendamment du chromosome principal et bon nombre d’entre eux peuvent changer de cellule au moment de la conjugaison bactérienne. Les Procaryotes se reproduisent de manière asexuée, par un mode de division cellulaire appelé scissiparité. Dans un milieu favorable, une bactérie peut donner naissance par divisions répétées à un clone de cellules identiques et dont l’effectif croit de manière exponentielle.

Bactéries. Une bactérie (du grec baktêria, bâton) est une cellule entourée d’une membrane et contenant tous les éléments nécessaires à sa propre reproduction. En cela elle diffère du virus qui, environ dix fois plus petit, doit toujours envahir une cellule pour se reproduire. Les bactéries sont les organismes vivants les plus abondants sur Terre: leur masse cumulée, malgré leur très petite taille (de l’ordre du millième de millimètre) serait comparable à celle des végétaux.

La découverte en 1977 des Archéobactéries fut une véritable révolution scientifique. Ces organismes, d’abord identifiés dans des environnements extrêmes (les sources hydrothermales des fonds océaniques, les milieux aquatiques sursalés, ou les milieux acides) qui ressemblent peut-être à certains habitats de la Terre primitive, seraient en réalité présents dans presque tous les habitats. Les techniques de la biologie moléculaire ont permis de les mettre en évidence dans le plancton marin, dans les sols, et dans les eaux douces continentales, alors qu’ils n’avaient jamais été détectés jusqu’ici en culture in vitro.

3.5 Quelques grandes étapes dans la diversification du monde vivant |

67 |

|

|

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Les Eucaryotes sont des organismes unicellulaires (protistes) ou multicellulaires (métazoaires) formés d’une agrégation de tissus spécialisés (animaux, plantes, champignons). Apparus il y a environ 1,8 milliard d’années, ils sont caractérisés par l’existence d’un noyau renfermant le matériel génétique organisé en chromosomes et entouré d’une double membrane. La cellule contient également d’autres organites bien définis comme les mitochondries, les lysosomes, etc.

Comment est-on passé de la cellule procaryote à la cellule eucaryote? Les mécanismes restent encore mal connus. Les mitochondries et les plastes, qui sont des organites présents chez les Eucaryotes, possèdent un génome et une machinerie enzymatique indépendante de synthèse des protéines. Leurs caractéristiques sont proches des bactéries. Selon l’hypothèse endosymbiotique, un eucaryote primitif pourrait avoir phagocyté une bactérie libre, les deux cellules entamant alors une relation symbiotique durable. Peu à peu la bactérie phagocytée aurait perdu l’aptitude à la vie libre. Les chloroplastes descendraient ainsi de cyanobactéries et les mitochondries de bactéries pourpres.

3.5.2 Des unicellulaires aux pluricellulaires

Une transition importante chez les Eucaryotes a été le passage des êtres unicellulaires tels que les algues et les protozoaires à des organismes pluricellulaires ou métazoaires qui possèdent des cellules spécialisées, formant des tissus, pour l’absorption de la nourriture, la respiration, la reproduction, etc. On pense que cette transition s’est effectuée il y a environ un milliard d’années. Des algues pluricellulaires ont été identifiées dans des sédiments datant de 800 Ma provenant du Spitsberg. Les premiers métazoaires macroscopiques connus sont des fossiles précambriens tels que la faune d’Ediacara (une localité au sud de l’Australie), constituée de créatures plates et molles ressemblant à des vers, sans squelette minéralisé, qui vivaient entre 600 et 550 Ma. Cette faune énigmatique, n’évoque aucun des types d’organisation actuels et on s’interroge toujours sur ses relations avec la faune moderne. Cette faune est maintenant connue du Canada, de Namibie, de Russie, dans des roches datées de 575 à 545 Ma.

3.5.3 L’explosion de la diversité biologique au Cambrien

Les principaux groupes animaux, dont beaucoup ont perduré jusqu’à nos jours, apparurent de manière soudaine et quasi simultanée dès le début du Cambrien. C’est ce que l’on appelle parfois l’explosion cambrienne étant donné l’extraordinaire exubérance animale qui se

68 |

3 • Mécanismes de la diversification du monde vivant |

|

|

manifeste alors. La faune de Burgess en Colombie britannique, popularisée par le paléontologue J. Gould, date d’un peu plus de 500 Ma. On y trouve en particulier des vers, des mollusques, des arthropodes divers, et un chordé (Pikaia), ancêtre possible des vertébrés. Outre ces formes apparentées aux formes actuelles, il existe des formes inclassables dont certaines appartiennent probablement à des embranchements éteints. Cette faune de Burgess nous renseigne également sur l’apparition de l’hétérotrophie et des premières communautés liées par des chaînes alimentaires. C’est l’époque des premiers prédateurs.

La comparaison de tous ces organismes révèle l’existence d’une bien plus grande diversité de plans d’organisation anatomiques que celle que l’on peut observer actuellement. Différents arguments ont été avancés pour expliquer ce phénomène:

•De multiples combinaisons génomiques étaient alors possibles parce que le génome des animaux pluricellulaires était moins complexe qu’il ne l’est actuellement.

•Il existait de nombreuses niches écologiques inoccupées, situation favorable à l’innovation évolutive.

L’histoire de la vie correspondrait ainsi au succès de quelques types d’organisation à partir du stock initial beaucoup plus riche qui s’est constitué lors de l’explosion cambrienne.

3.5.4 De la mer à la terre: un passage réussi

Une caractéristique fondamentale de la vie est de coloniser de nouveaux habitats lorsqu’ils apparaissent, en s’adaptant aux nouvelles conditions ainsi offertes. La conquête de la terre ferme par les organismes vivants s’inscrit dans cette perspective, puisque les terres émergées apparaissent progressivement sur une planète qui était jusque-là composée en majeure partie par des océans. Les premières formes de vie à coloniser les continents furent probablement les cyanobactéries capables de résister aux rayons ultraviolets. Il n’en reste pas moins que la vie était encore essentiellement aquatique au Cambrien comme en témoignent les fossiles. Les premières formes de végétaux terrestres, plantes non vasculaires dérivées des algues vertes, furent les Bryophytes (représentés aujourd’hui par les sphaignes et les mousses). La colonisation de la terre ferme par les végétaux qui s’en est suivie est avant tout une adaptation évolutive remarquable. Les plantes terrestres n’ont pu survivre et croître que parce qu’elles ont acquis des structures et des mécanismes adaptés au nouveau milieu de vie et notamment:

3.5 Quelques grandes étapes dans la diversification du monde vivant |

69 |

|

|

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

•une pellicule cireuse, la cuticule, qui protège les plantes de la sécheresse et simultanément, pour assurer les échanges gazeux avec l’atmosphère à travers cette cuticule étanche, des appareils cellulaires spécialisés, les stomates;

•un système vasculaire pour transporter l’eau et les sels nutritifs puisés dans le sol par les racines;

•des spores protégées du dessèchement par une paroi résistante et qui peuvent être disséminées par le vent pour assurer la reproduction.

Les Ptéridophytes (représentés aujourd’hui par les fougères, les prêles, les lycopodes) se développent à partir du Silurien vers – 450 Ma. Ces plantes vont s’équiper de racines et de feuilles, et pour certaines d’un tissu ligneux donnant plus de résistance à la tige. Les fougères deviennent alors plus hautes et plus grosses, leur tronc se renforce de bois et d’écorce comme celui des arbres. Le Carbonifère voit l’apogée des Ptéridophytes qui est la première radiation importante des végétaux terrestres. C’est la période d’extension de la grande forêt de type équatorial composée notamment de prêles géantes et de fougères arborescentes, qui a contribué à accumuler d’énormes quantités de charbon dans les sédiments. Dans les zones marécageuses se développent des forêts constituées principalement de grandes formes arborescentes telles que les lépidodendrons et les sigillaires.

Au cours de la transition de l’ère Primaire à l’ère Secondaire, la flore à Ptéridophytes cède la place à une flore dominée par les Gymnospermes. L’ovule apparaît avec les Préspermaphytes dont un représentant actuel est le Ginko biloba. Après la fécondation qui nécessite une infime quantité d’eau, l’ovule se détache de la plante et évolue à terre. Les Gymnospermes spermatophytes qui vont régner durant une grande partie de l’ère Secondaire sont à l’origine des Conifères actuels tels que le pin et le sapin. Les dinosaures herbivores se nourrissent de cette flore de Gymnospermes.

Au cours du Crétacé, à la fin de l’ère Secondaire, il y a environ 100 à 130 Ma, on observe un changement radical dans la composition de la flore avec l’apparition des Angiospermes ou «plantes à fleurs» sur toutes les terres émergées. Le pollen transporté par le vent peut parcourir des centaines de kilomètres avant de féconder une oosphère. Les fleurs après fécondation se transforment en fruits qui contiennent et protègent les graines. La dissémination par graines est considérée comme une adaptation aux conditions défavorables telles que le froid hivernal par exemple. L’hégémonie des Gymnospermes diminue progressivement et nombre de familles s’éteignent. Dès son apparition, la flore

70 |

3 • Mécanismes de la diversification du monde vivant |

|

|

à Angiospermes est diversifiée: toutes les familles connues aujourd’hui sont représentées. Il est probable que cette flore s’est étendue à la surface de la terre à partir d’une aire berceau située en zone équatoriale.

La répartition actuelle de la végétation du Globe résulte de la flore qui s’est mise en place à la fin de l’ère Secondaire et qui a subi les effets des grandes glaciations de la fin de l’ère Tertiaire (il y a 5 Ma) et d’une grande partie de l’ère Quaternaire actuelle.

Ma ÈRE PÉRIODE

|

|

|

TERTIAIRE |

Néogène |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Paléogène |

|

– 65 |

|

|

|

||

|

|

Crétacé |

|||

– 100 |

SECONDAIRE |

||||

|

|||||

|

|

|

|

||

|

|

|

Jurassique |

||

|

|

|

|

||

– 200 |

|

|

|||

|

Trias |

||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Permien |

|

– 300 |

|

|

|||

|

|

||||

|

|

|

PRIMAIRE |

Carbonifère |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Dévonien |

||

|

|

|

|

||

– 400 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Silurien |

|

|

|

|

|

Ordovicien |

|

– 500 |

|

|

|||

|

Cambrien |

||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PRÉCAMBRIEN |

||

|

|

|

|

|

|

Radiation des mammifères

Premiers crocodiles Reptiles marins

Apparition des oiseaux

Tortues terrestres

Reptiles mamaliens

Premiers dinosaures Poissons téléostéens

Crinoïdes,

Céphalopodes

Premiers reptiles

Premiers amphibiens

Premiers poissons cartilagineux

Poissons cuirassés Agnathes

Apparition des poissons

Faune de Burgess Premiers invertébrés marins

pourvus de squelette (éponges, mollusques, trilobites)

Faune d’Ediacara

Prédominance des Angiospermes

Radiation des conifères

Gymnospermes

Régne des Ptéridophytes

Bryophytes Premières plantes continentales

Premières plantes continentales

Algues

Figure 3.2 Périodes d’apparition des principaux groupes animaux et végétaux dans l’histoire de l’évolution.