- •Table des Matières

- •INTRODUCTION

- •1.2 Les multiples visages de la biodiversité

- •1.2.2 La biodiversité en tant que ressource alimentaire

- •1.2.3 La biodiversité marchande

- •1.2.4 Les biotechnologies

- •1.2.5 La biodiversité à protéger

- •1.2.6 La biodiversité dont on ne veut pas

- •1.2.7 Biodiversité et société

- •2.1 La classification du vivant et ses principes

- •2.1.4 Écosystèmes

- •2.4 Mesurer la diversité biologique

- •2.5 La distribution géographique de la diversité biologique

- •2.5.1 La diversité taxinomique des milieux aquatiques

- •2.5.2 Les gradients dans la répartition spatiale

- •2.5.4 Une organisation écologique: les biomes

- •2.5.5 Une organisation taxinomique: les régions biogéographiques

- •3.1.2 Le génome

- •3.2.1 Les mécanismes de la spéciation

- •3.2.2 Modes de spéciation

- •3.2.3 Gradualisme et/ou équilibres ponctués

- •3.3 Les extinctions

- •3.5 Quelques grandes étapes dans la diversification du monde vivant

- •3.5.1 Les grandes lignées évolutives et leurs relations

- •3.5.2 Des unicellulaires aux pluricellulaires

- •3.5.4 De la mer à la terre: un passage réussi

- •3.5.5 La longue histoire des vertébrés

- •4.1 Paléoenvironnements et diversité biologique

- •4.1.1 Les systèmes terrestres nord européens

- •4.1.2 Les forêts tropicales humides

- •4.1.3 Les systèmes aquatiques continentaux

- •4.2.1 Le mythe du bon sauvage

- •4.3 Dynamique de la diversité biologique et pressions anthropiques

- •4.3.1 La pression démographique

- •4.3.2 Utilisation des terres et transformation des paysages

- •4.3.4 La surexploitation

- •4.3.6 Les non-dits

- •4.4 Changement climatique

- •5.1 La diversité biologique: un système dynamique

- •5.2 Fonctions des espèces dans les écosystèmes

- •5.2.2 Les organismes ingénieurs

- •5.2.3 Groupes fonctionnels: complémentarité et redondance

- •5.2.4 Le cas des espèces rares

- •5.4 Les relations de voisinage entre espèces

- •5.4.1 La compétition

- •5.4.2 Les relations de coopération: commensalisme et symbiose

- •5.4.3 Le parasitisme

- •5.5 Chaînes et réseaux trophiques

- •5.5.3 Théorie des cascades trophiques

- •5.8 Rôle de la diversité biologique dans les cycles biogéochimiques

- •5.8.2 Minéralisation de la matière organique

- •5.8.3 Stockage à long terme des éléments minéraux

- •5.8.4 Recyclage et transport des éléments nutritifs par les consommateurs

- •5.9 Rôle des communautés biologiques

- •5.9.3 Rôle des communautés des sols

- •6.1.2 Le cas du paludisme

- •6.2 Les pathologies émergentes

- •6.3 Activités humaines, diversité biologique, et santé humaine

- •6.3.1 Les échanges intercontinentaux

- •6.3.2 Les nouvelles technologies liées au mode de vie

- •6.3.4 Les allergies

- •6.4.1 Résistance aux antibiotiques

- •6.4.2 Résistance aux pesticides

- •6.5.1 Les pharmacopées traditionnelles

- •6.5.2 Diversité biologique et industrie pharmaceutique

- •6.5.3 Biotechnologies

- •6.6 Maladies et changements climatiques

- •7.1 La domestication de la Nature: une longue histoire

- •7.4 La révolution biotechnologique et les OGM

- •7.4.1 La transgénèse

- •7.4.2 Les applications dans le domaine agricole

- •7.4.3 Comment prévenir les risques liés aux OGM?

- •7.5.2 La Convention sur la diversité biologique

- •7.5.3 Les catalogues

- •7.6 Brevets sur le vivant: un débat ouvert

- •8.1 Notions de biens et services fournis par les écosystèmes

- •8.2.2 Biens économiques et biens gratuits

- •8.2.3 Appropriation et/ou libre accès à la diversité biologique

- •8.4 Les usages de la diversité biologique

- •8.4.1 Usages alimentaires des ressources vivantes

- •8.4.3 Le bois

- •8.4.4 Les perspectives industrielles des biotechnologies

- •8.4.6 Écotourisme

- •9.2 Approches de la conservation

- •9.2.1 Conservation in situ et ex situ

- •9.3 Les aires protégées

- •9.3.5 Des réserves pour protéger les ressources marines

- •9.4 Une utilisation durable de la diversité biologique

- •9.4.1 Le développement durable

- •9.4.2 Les savoirs traditionnels

- •9.5 La conservation ex situ

- •9.5.1 Les jardins botaniques

- •9.5.2 Les parcs zoologiques

- •9.6 La biologie de la conservation

- •9.6.1 Fragmentation des habitats

- •9.6.3 Écologie de la restauration

- •9.7.1 Santé et/ou intégrité des écosystèmes

- •9.7.2 Les indicateurs biotiques

- •9.8.2 Cyclones et tempêtes

- •9.9 Les conventions internationales

- •9.10.1 Les inventaires patrimoniaux

- •9.10.2 Les protections réglementaires des sites naturels

- •9.10.3 Droit du paysage

- •9.10.4 La maîtrise foncière

- •EN GUISE DE CONCLUSION

- •INDEX

40 |

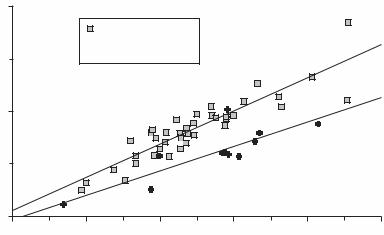

2 • La diversité biologique : un état des lieux |

|

|

3

2

1

2

log richesse spécifique

rivières africaines

rivières européennes

rivières européennes

log surface du bassin (km2)

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Figure 2.4 Richesse spécifique et surface du bassin hydrographique: comparaison entre les rivières européennes et les rivières africaines.

2.5.4 Une organisation écologique: les biomes

La distribution des espèces à la surface du globe n’est pas aléatoire mais dépend des facteurs écologiques et des préférences ou des potentialités des organismes. La combinaison des précipitations et de la température permet de diviser le globe en grands domaines morphoclimatiques. À une échelle très macroscopique on peut identifier quatre zones écoclimatiques qui se retrouvent autour du globe: le tropical chaud et humide, le tempéré humide, le polaire, et l’aride. À une échelle plus fine, on peut observer que différentes régions du globe où les conditions climatiques sont identiques sont occupées par des écosystèmes de nature comparable. La végétation présente ainsi l’intérêt d’être un indicateur assez fiable pour traduire à des échelles spatiales assez grandes le jeu des divers facteurs tels que la géomorphogenèse et le climat. Les limites des grandes formations végétales concrétisent ainsi des discontinuités remarquables du milieu naturel. Ce sont les biomes qui sont des macrosystèmes de dimension régionale, homogènes du point de vue climatique (température et précipitations).

Le nombre de biomes identifiés dépend de la résolution souhaitée, et l’on distingue de 10 à 100 biomes selon les auteurs. Dans la majorité des cas, la physionomie de la végétation sert de base à la délimitation des biomes: forêts (24% de la superficie), savanes (15%), prairies et

2.5 La distribution géographique de la diversité biologique |

41 |

|

|

toundras (15%), etc. Il faut y ajouter les aires cultivées qui représentent plus de 10% de la surface des terres émergées, ainsi que les déserts et les étendues glacées (30%).

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

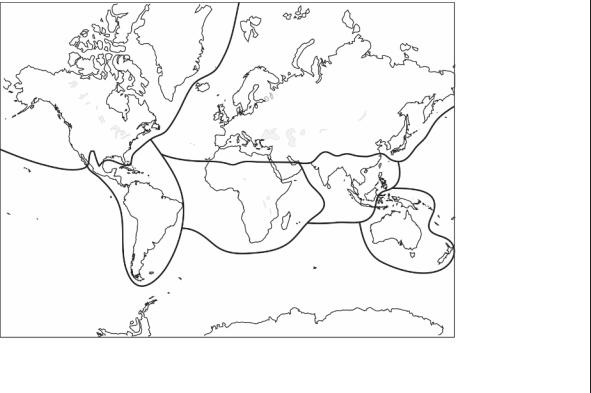

2.5.5Une organisation taxinomique: les régions biogéographiques

De nombreuses tentatives ont été réalisées pour diviser la surface de la Terre en grandes régions biogéographiques. Il s’agissait de dégager des modes d’organisation spatiale de la diversité biologique sur la base de la distribution actuelle et des connaissances historiques concernant la mise en place des flores et des faunes. De manière très schématique, en milieu terrestre, on distingue six grandes régions qui correspondent globalement aux principales plaques continentales, et dans lesquelles flore et faune ont une histoire commune. Il y a trois grandes régions «tropicales»: l’Afrotropicale (Afrique) la Néotropicale (Amérique du Sud) et l’Indo-malaise ou Orientale qui hébergent plus des deux tiers des espèces terrestres connues. Les régions Néarctique (Amérique du Nord), Paléarctique (Eurasie) et Australienne (Australie) correspondent aux zones tempérées à froides. On distingue en outre la région des îles du Pacifique, et l’Antarctique (figure 2.5).

L’exercice de typologie qui consiste à identifier des zones biogéographiques ne se limite pas bien entendu aux six grandes zones ci-dessus. Dans chacune d’entre elles on peut distinguer des sous ensembles, en fonction du degré de précision que l’on recherche. Ainsi, l’Europe continentale a été découpée en 9 régions ou domaines biogéographiques.

La France est le seul pays d’Europe à posséder de vastes territoires situés dans quatre domaines biogéographiques très différents: atlantique, continental, alpin, méditerranéen. Cela explique la grande diversité de vertébrés recensée dans l’hexagone. Il en est de même pour les habitats naturels, des sapinières du haut Jura (climat presque boréal) aux steppes de la Crau où vivent des espèces à affinités africaines. La diversité écologique de la France lui a permis de surmonter les destructions de la faune et de la flore liées à la révolution industrielle ainsi qu’aux transformations liées à l’agriculture: déforestation, drainage des zones humides, suppression des haies, mises en culture, lutte contre les «nuisibles», etc. Seul un petit nombre d’espèces a disparu avant le XXe siècle, mais le nombre d’espèces menacées a augmenté avec l’intensification de l’anthropisation.

|

PA |

|

NA |

|

|

AT |

OL |

PAC |

|

||

NT |

|

|

|

|

AU |

PAC

ANT

Figure 2.5 Carte des grandes régions biogéographiques du monde.

AT: Afrotropicale; AU: Australienne; ANT: Antarctique; NA: Néarctique; NT: Néotropicale; OL: Orientale; PA: Paléarctique; PAC: Îles du Pacifique.

42

lieux des état un : biologique diversité La • 2

2.5 La distribution géographique de la diversité biologique |

43 |

|

|

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

TABLEAU 2.4 COMPARAISON DES ESPÈCES PRÉSENTES EN EUROPE

PAR RAPPORT AU MONDE.

|

Espèces |

Espèces connues |

Nb d’espèces |

|

connues |

seulement |

connues |

|

en Europe |

en Europe |

dans le monde |

|

|

|

|

Poissons d’eau douce |

344 |

200 |

10 000 |

|

|

|

|

Reptiles |

198 |

90 |

6 500 |

|

|

|

|

Amphibiens |

75 |

56 |

4 000 |

|

|

|

|

Oiseaux nicheurs |

520 |

30 |

9 700 |

|

|

|

|

Mammifère |

270 |

78 |

4 327 |

|

|

|

|

Plantes vasculaires |

125 000 |

3 500 |

270 000 |

|

|

|

|

2.5.6 Les «zones de grande diversité» ou hotspots

La conservation a un coût. Il vaut mieux investir là où l’on a le maximum d’efficacité, c’est-à-dire le maximum d’espèces à protéger. C’est pourquoi certains scientifiques ont cherché à identifier des zones géographiques particulièrement riches en espèces ou en écosystèmes originaux. Ils ont ainsi identifié des «hauts lieux» de la diversité biologique, des zones qui bénéficient d’une concentration extraordinaire d’espèces, tout en étant soumises à une perte accélérée d’habitats. Ce sont des zones critiques en matière de conservation réparties sur l’ensemble du globe et menacées de disparition. Les régions riches en espèces endémiques sont des régions où des espèces appartenant à un grand nombre de groupes systématiques ont pu s’accumuler et survivre. Pour certains ce sont les «zones refuges pléistocènes» dans lesquelles la diversité biologique a trouvé refuge au cours des périodes de glaciations.

Une étude menée en 1988 par Norman Myers a montré que 44% de toutes les plantes vasculaires (soit plus de 130 000 plantes) et 35% des vertébrés à l’exception des poissons (soit 10 000 espèces environ) sont confinés dans 25 «zones de grande diversité» couvrant seulement 1,4% de la surface des terres. La plupart de ces sites se situent en zone tropicale, mais cinq sont dans le bassin méditerranéen (figure 2.6), et neuf sont des îles dont Madagascar qui abrite plus de 11 000 plantes supérieures avec un taux d’endémicité de 80%. À l’opposé, le nombre d’espèces endémiques en Europe ne représente que de 2 à 6% des espèces mondiales selon les groupes taxinomiques.

|

|

|

|

|

Caucase |

|

|

Californie |

|

|

Bassin |

|

|

Chine du sud |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

méditerranéen |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Inde, |

Micronésie |

|

|

|

|

|

|

Birmanie |

|

|

|

Caraïbes |

Forêts |

|

|

Polynésie |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

africaines |

|

|

|

|

|

Amérique |

|

occidentales |

|

Forêt |

|

|

Équateur |

centrale |

|

|

|

côtières |

|

Nouvelle- |

|

Cerrado |

|

|

orientales |

Ghats occidentaux |

Guinée |

|

|

|

|

|

||||

|

Andes |

|

|

|

et Sri Lanka |

|

|

Micronésie |

brésilien |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|||

tropicales |

|

|

|

Philippines |

|

||

Polynésie |

Forêt |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

brésilienne |

|

|

|

|

|

|

|

atlantique |

|

|

|

Nouvelle- |

|

|

Chili |

Karoo |

Madagascar |

|

Calédonie |

|

|

|

central |

|

|

Sud-Ouest |

|

|

|

|

|

Province |

|

|||

|

|

|

|

australien |

|

||

|

|

|

|

|

du Cap |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nouvelle-Zélande |

Figure 2.6 Les 25 régions qui témoignent à la fois d’une exceptionnelle diversité biologique et qui sont menacées par les activités humaines.

44

lieux des état un : biologique diversité La • 2

2.5 La distribution géographique de la diversité biologique |

45 |

|

|

L’ONG Conservation International a identifié quant à elle 34 hotspots sur environ 16% des terres émergées, où sont concentrées 50% des plantes vasculaires endémiques et 42% des espèces de vertébrés. D’autres ONG comme le WWF, ont cherché à établir des écorégions en mobilisant la communauté scientifique.

Chapitre 3

Les mécanismes à l’œuvre dans la diversification du monde vivant

|

La diversité du monde vivant ne cesse de nous étonner. Mais les hypo- |

|

|

thèses expliquant son origine ont beaucoup évolué depuis que l’homme |

|

|

s’interroge sur ce qu’est la vie. Cette question nous renvoie en réalité à |

|

|

nos propres origines. La religion chrétienne avait apporté un semblant de |

|

|

réponse: le monde a été créé par Dieu il y a environ 10 000 ans. Ainsi, |

|

|

à la fin du XVIIIe siècle, Cuvier était encore un partisan du création- |

|

|

nisme (les êtres vivants sont la réplique fidèle de ceux qui ont été créés |

|

délit. |

par Dieu) et Buffon fut un défenseur de la théorie de la génération |

|

spontanée. C’est Lamarck, au début du XIXe siècle, qui développa |

||

est un |

l’idée selon laquelle les espèces se transforment en d’autres espèces. |

|

autoriséenon |

du milieu et ces transformations sont transmises à la descendance. |

|

|

Mais le transformisme de Lamarck est teinté de finalisme: il y a une |

|

photocopie |

«force interne» qui pousse les organismes à s’adapter aux changements |

|

Darwin, dans l’Origine des espèces en 1859, emprunte certaines des |

||

|

||

|

idées de Lamarck mais réfute le finalisme en privilégiant le principe de |

|

– La |

la sélection naturelle: la compétition sélectionne les individus les plus |

|

aptes dans un environnement donné. Cependant, malgré sa vision prémo- |

||

Dunod© |

||

à son époque, pour étayer ses réflexions sur l’origine de la vie. |

||

|

nitoire de l’évolution, Darwin n’a pas apporté de preuves irréfutables, |

48 |

3 • Mécanismes de la diversification du monde vivant |

|

|

Pasteur, à l’époque où Darwin développait sa théorie de l’évolution, démontrait par ses expériences sur la stérilisation que la vie ne peut être générée spontanément par la matière inanimée. Vers 1900, la redécouverte des lois de Mendel permit l’essor de la génétique en accordant un rôle moteur aux mutations dans l’évolution. Dans la seconde moitié du

XXe siècle, la théorie synthétique de l’évolution intègre dans une même démarche sélection naturelle et processus mutationnel. L’unité évolutive est la population, et la sélection naturelle bénéficie aux populations qui s’adaptent à leur cadre de vie en favorisant la transmission aux descendants, des allèles avantageux pour l’espèce. Simultanément, dans les années 1920, Oparin et Haldane développèrent indépendamment l’hypothèse que la vie serait apparue via la synthèse de molécules organiques dans l’atmosphère, suivie de leur dissolution dans les océans où la matière se serait complexifiée pour donner naissance aux premières cellules. Depuis, de nombreux scientifiques essaient avec plus ou moins de succès de tester différentes hypothèses sans apporter, pour l’instant, de réponse définitive à la question de l’origine de la vie…

3.1COMMENT DÉFINIR LA VIE?

Les religions et les philosophies ont proposé des définitions à cette question, mais les scientifiques ont toujours beaucoup de difficultés à y répondre. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un système soit qualifié de vivant? De fait, la frontière n’est pas toujours évidente entre la matière inorganique et les formes de vie les plus primitives. C’est donc vers la chimie que l’on se tourne actuellement pour trouver des hypothèses explicatives.

L’Échelle des Êtres

Une longue tradition remontant à l’Antiquité se réfère à «l’Échelle des Êtres» qui établit une hiérarchie des éléments d’origine naturelle, suivant un ordre de complexité croissante. En bas de l’échelle on trouve les quatre éléments (le feu, la terre, l’air et l’eau), puis les minéraux, suivis des végétaux et des animaux. Ces derniers sont rangés selon leur plus ou moins grande ressemblance avec l’homme: vers, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. L’Homme est bien entendu au sommet de l’échelle… Cette échelle était encore très populaire au XVIIIe siècle.

3.1 Comment définir la vie? |

49 |

|

|

Pour certains, on peut parler de vie dès qu’une molécule est capable de se répliquer. Pour le programme d’exobiologie de la NASA «la vie est un système chimique autoentretenu capable d’évolution darwinienne». Pour d’autres, les organismes les plus élémentaires doivent être délimités par une membrane. Sur Terre, les objets vivants les plus simples connus à ce jour sont les cellules et la vie est essentiellement cellulaire. Nous ne connaissons pas, dans la Nature, de formes de vie correspondant à des molécules isolées capables de s’autorépliquer. On ne peut exclure néanmoins qu’elles aient existé, il y a fort longtemps, lors de l’apparition de la vie.

Il n’en reste pas moins que le lien entre la matière organique et le monde minéral est permanent. C’est par le processus de photosynthèse que la matière végétale est élaborée à partir d’éléments minéraux, et de l’énergie solaire. Après la mort des organismes vivants, la matière organique qui se décompose libère les sels minéraux qui seront de nouveau réutilisés pour fabriquer de la matière végétale.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

3.1.1 La chimie à l’origine de la vie

La vie commence et finit par la chimie. La biochimie, c’est-à-dire la chimie du vivant, s’organise autour de l’atome de carbone associé à des atomes d’hydrogène, d’oxygène et d’azote (en abrégé C, H, O, N). Ces atomes constitutifs de la vie, que l’on retrouve dans tous les constituants biologiques (sucres, protéines, lipides) sont parmi les plus abondants de l’univers. Et l’eau, le solvant de la vie, est la deuxième molécule la plus abondante.

De fait, la vie résulte de processus chimiques complexes où interviennent principalement trois types de macromolécules capables de transmettre de l’information: les protéines, l’acide ribonucléique (ARN), et l’acide désoxyribonucléique (ADN). Ce sont de longs polymères linéaires constitués par des acides aminés pour les protéines, ou des nucléotides pour les acides nucléiques.

Les protéines de tous les êtres vivants sont constituées seulement par 20 acides aminés alignés les uns à la suite des autres. C’est l’ordre de succession des acides aminés dans la protéine qui détermine les propriétés de cette protéine. Sachant qu’une protéine peut être composée de plusieurs milliers d’acides aminés, il existe ainsi un nombre très élevé de combinaisons possibles. C’est l’ADN porté par les gènes qui contrôle la séquence des acides aminés lors de la synthèse des protéines, par l’intermédiaire de l’ARN.