- •Глава III Электрическое смещение.

- •§ 45. Общая характеристика электромагнитных процессов.

- •§ 47. Электрическое смещение. Основные положения Максвелла.

- •1) В настоящее время диэлектрическую постоянную принято обозначать через .

- •2) Курсив переводчика.

- •§ 48. Мера электрического смещения.

- •§ 49. Ток смещения.

- •§ 50. Теорема Максвелла.

- •§ 51. Природа электрического смещения.

- •§ 52. Пояснения к теореме Максвелла. Выводы из основной

- •§ 53. Математическая формулировка принципа непрерывности

- •§ 54. Механическая аналогия.

- •§ 55. Непрерывность тока в случае электрической конвекции.

- •§ 56. Сложные примеры непрерывности тока.

- •Глава IV. Электрическое поле.

- •§ 57. Связь электрического поля с электромагнитными процессами. Область электростатики.

- •§ 58. Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.

- •§ 59. Электродвижущая сила и разность потенциалов. Закон электродвижущей силы.

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 45.

- •§ 60. Электрическая деформация среды.

- •§ 61. Линии смещения.

- •§ 62. Трубка смещения.

- •§ 63. Фарадеевские трубки.

- •§ 64. Фарадеевская трубка и количество электричества, с нею связанное.

- •§ 65. Вторая формулировка теоремы Максвелла.

- •§ 66. Электризация через влияние. Теорема Фарадея.

- •§ 67. Энергия электрического поля.

- •§ 68. Механические проявления электрического поля.

- •§ 69. Преломление фарадеевских трубок.

- •§ 70. Электроемкость и диэлектрическая постоянная.

- •§ 71. Свойства диэлектриков.

- •1) Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 59 (в конце).

- •Глава V. Природа электрического тока.

- •§ 72 Общие соображения о природе тока.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, § 3303.

- •1) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol. II, § 572.

- •2) Faraday, Experimental Researches in Electricity, §§ 517, 1642, 3269.

- •§ 73. Движение электричества внутри проводников.

- •2) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol II, § 569.

- •§ 74. Участие электрического поля в процессе электрического тока.

- •§ 75. Участие магнитного поля в процессе электрического тока.

- •Глава VI.

- •§ 76. Общие соображения.

- •§77. Ионы.

- •1 J. J. Thomson, Conduction of electricity through gases § 10.

- •§ 78. Ионизирующие агенты.

- •§ 79. Заряд и масса иона.

- •§ 80. Влияние давления газа на характер разряда.

- •§ 81. Различные стадии прохождения тока через газы

- •§ 82. Основные соотношения, характеризующие ток через газы.

- •§ 83. Тихий разряд. Корона.

- •§ 84. Разрывной разряд.

- •§ 85. Вольтова дуга.

- •§ 86. Дуговые выпрямители.

- •§ 87. Различные стадии разряда через газы при малых

- •1) На рис. 145 свечение отмечено черными штрихами.

- •§ 88. Прохождение электрического тока через пустоту.

- •§ 89. Пустотные электронные приборы.

- •§ 90. Заключение.

- •Глава VII. Электродинамика.

- •§ 91. Основные положения Максвелла.

- •1) „Something progressive and not a mere arrangement" (Exp. Res., 283).

- •1) См., например, и. В. Мещерский, „Теоретическая механика", ч. II.

- •§ 94. Выбор обобщенных координат для электродинамической системы.

- •§ 95. Энергия: пондеро-кинетическая, электрокинетическая и нондеро-электрокинетическая.

- •1) Термин „пондеро-кинетическая" происходит от латинского слова pondus (род. П. Ponderis), обозначающего вес, и, таким образом, указывает на то, что

- •§ 96. Общее обследование сил, действующих в электродинамической системе.

- •1) Ради простоты мы здесь опускаем индексы, указывающие, к кой именно цепи относятся рассматриваемые величины

- •§ 97. Электрокинетическая энергия.

- •§ 98. Электродвижущая сила самоиндукции.

- •§ 99. Коэффициент самоиндукции.

- •§ 100. Электродвижущая сила взаимной индукции.

- •§ 101. Коэффициент взаимной индукции.

- •§ 102. Связь между коффициентами самоиндукции и взаимной

- •§ 103. Общие выражения для магнитных потоков, сцепляющихся с отдельными контурами системы.

- •§ 104. Общие выражения для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях системы.

- •§ 105. Роль короткозамкнутой вторичной цепи.

- •§ 106. Действующие коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции.

- •§ 107. Электромагнитная сила. Общие соображения.

- •1) Как в этой, так и в других приведенных в настоящей параграфе формулировках речь идет о полной магнитной потоке, т. Е. О полном числе сцеплений потока с рассматриваемым контуром.

- •§ 108. Условия возникновения электромагнитной силы.

- •§ 109. Случай сверхпроводящнх контуров.

- •§ 110. Случай контура с током во внешней магнитном поле.

- •§ 111. Основная роль бокового распора и продольного тяжения магнитных линий.

- •§ 112. Случай прямолинейного проводника во внешнем магнитном поле.

- •§ 113. Электромагнитные взаимодействия в асинхронном двигателе.

- •§ 114. Величина и направление электромагнитной силы в случае одного контура с током.

- •1) Pinch — по-английски означает „ущемление".

- •§ 115. Величина и направление силы электромагнитного взаимодействия двух контуров с током.

- •§ 116. Случай электромагнитного взаимодействия любого числа

- •§ 117. Электромагнитная сила, действующая на участок проводника с током, расположенный во внешней магнитном поле.

- •Глава VIII. Движение электромагнитной анергии.

- •§ 118. Электромагнитное поле.

- •1) См. Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II §§ 822 и 831 (в отделе — On the hypothesis of Molecular Vortices).

- •§ 119. Основные уравнения электромагнитного поля.

- •§ 120. Общий характер дифференциальных уравнений электромагнитного поля,

- •§ 121. Распространение электромагнитной энергии.

- •§ 123. Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла.

- •§ 124. Опыты Герца.

- •§ 125. Механизм движения электромагнитной энергии. Вектор

- •§ 126. Распространение тока в металлических массах. Поверхностный аффект.

- •1) Так как, вообще,

- •1) При этом мы меняем порядок дифференцирования, т. Е. Берем сначала производную по у, а затем по t. Как известно, на результат это не влияет.

- •1) P. Kalantaroff. Les equations aux dimensions des grandeurs electriques .Et magnetiques. — Revue Generale de l'Electricite, 1929, t, XXV, № 7, p. 235.

§ 54. Механическая аналогия.

Остановимся теперь на одной простой механической схеме с целью лучшего уяснения принципа замкнутости тока, а также для того, чтобы наглядно показать значение введенного Максвеллом в науку представления об электрическом смещении как об упругой деформации.

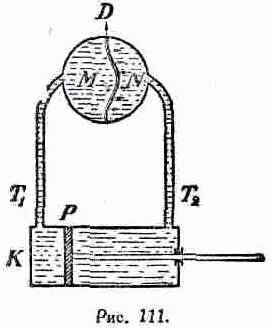

Рассмотрим некоторый цилиндр К (рис. 110) с поршнем Р, периодически двигающимся вперед и назад благодаря соответствующему механическому устройству. При посредстве труб T1 и Т2 цилиндр этот соединяется с двумя резервуарами, М и N, как показано на рисунке. Допустим теперь, что цилиндр, соединительные трубы и нижние части резервуаров наполнены какой-нибудь жидкостью, например, водою; остающиеся же части резервуаров заполнены воздухом. Очевидно, что в зависимости от направления движения поршня Р в цилиндре К в жидкости, заполняющей цилиндр, будут возникать известные давления, совокупность которых мы можем, аналогии ради, назвать „вододвижущей силой", так как они действительно являются непосредственной причиной, приводящей в движение воду в нашей системе. Именно, периодические движения поршня будут сопровождаться соответствующими токами жидкости в трубах Т1 и Т2, причем в резервуарах М и N уровни жидкости будут то повышаться, то понижаться, в зависимости от направления тока жидкости в трубах. Ясно, конечно, что в данном случае, если только мы можем пренебречь сжимаемостью жидкости и деформированием всех стенок нашей системы, резервуаров и труб, в резервуар М будет прибывать столько же жидкости, сколько ее уйдет из резервуара N, и наоборот. В данном случае нет замкнутого контура, по которому происходит движение вещества, так как резервуары М и. N изолированы друг от друга.

Совершенно таким же представляется нам и ток электрический, если мы будем игнорировать процессы в диэлектрике, а все свое внимание сосредоточим только на проводниках. Но благодаря Фарадею и Максвеллу мы знаем теперь, что такая точка зрения была бы неправильна. Электрический ток может течь и через

181

диэлектрики, но только не непрерывно в одном направлении, ибо упругие реакции в диэлектрике в конце концов кладут предел той деформации электрического смещения, процесс возникновения или вообще изменения которой и составляют, по Максвеллу, ток в диэлектрике. Не трудно, однако, рассмотренную выше модель изменить так, чтобы она иллюстрировала все то, что нами говорилось о замкнутости тока в цепи с конденсатором. Возьмем опять прежний цилиндр К. с поршнем Р, приводимым в попеременное движение при помощи соответствующего механизма. В данном случае пусть трубы T1 и T2 соединяют цилиндр, как показано на рис. 111, с двумя диаметрально противоположными сторонами одного общего резервуара, внутри которого находится сплошная упругая перегородка D, состоящая, например, из резиновой пластины и делящая весь объем резервуара на две части, М и N. Допустим далее, что у весь объем рассматриваемой системы, т. е. цилиндр, соединительные трубы и камеры М и N, сплошь заполнены жидкостью, скажем, водой. В отличие от предыдущего случая, камеры М и N не изолированы теперь одна от другой. Действительно, всякое увеличение количества воды в камере М вызовет упругую деформацию перегородки D, которая будет изгибаться и при этом вытеснит соответствующее количество воды из камеры N. При каждом данном значении разности давлений в камерах М и N степень деформирования упругой перегородки D будет совершенно определенная и притом такая, что упругая реакция со стороны перегородки будет уравновешивать разность давлений с обеих ее сторон. Если эта разность давлений перестанет существовать, упруго деформированная перегородка немедленно вернется в свое нормальное положение, ее вынужденное состояние прекратится. При переменном движении поршня, т. е. при возникновении в рассматриваемой системе переменной „вододвижущей силы", перегородка D будет периодически изгибаться то в ту, то в другую сторону, соответственно направлению тока жидкости и вообще материи в той замкнутой цепи, которую в настоящем случае представляет наша система. Таким образом, модель, изображенная на рисунке 111, схематически иллюстрирует замыкание электрического тока через диэлектрик.