- •Глава III Электрическое смещение.

- •§ 45. Общая характеристика электромагнитных процессов.

- •§ 47. Электрическое смещение. Основные положения Максвелла.

- •1) В настоящее время диэлектрическую постоянную принято обозначать через .

- •2) Курсив переводчика.

- •§ 48. Мера электрического смещения.

- •§ 49. Ток смещения.

- •§ 50. Теорема Максвелла.

- •§ 51. Природа электрического смещения.

- •§ 52. Пояснения к теореме Максвелла. Выводы из основной

- •§ 53. Математическая формулировка принципа непрерывности

- •§ 54. Механическая аналогия.

- •§ 55. Непрерывность тока в случае электрической конвекции.

- •§ 56. Сложные примеры непрерывности тока.

- •Глава IV. Электрическое поле.

- •§ 57. Связь электрического поля с электромагнитными процессами. Область электростатики.

- •§ 58. Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.

- •§ 59. Электродвижущая сила и разность потенциалов. Закон электродвижущей силы.

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 45.

- •§ 60. Электрическая деформация среды.

- •§ 61. Линии смещения.

- •§ 62. Трубка смещения.

- •§ 63. Фарадеевские трубки.

- •§ 64. Фарадеевская трубка и количество электричества, с нею связанное.

- •§ 65. Вторая формулировка теоремы Максвелла.

- •§ 66. Электризация через влияние. Теорема Фарадея.

- •§ 67. Энергия электрического поля.

- •§ 68. Механические проявления электрического поля.

- •§ 69. Преломление фарадеевских трубок.

- •§ 70. Электроемкость и диэлектрическая постоянная.

- •§ 71. Свойства диэлектриков.

- •1) Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 59 (в конце).

- •Глава V. Природа электрического тока.

- •§ 72 Общие соображения о природе тока.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, § 3303.

- •1) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol. II, § 572.

- •2) Faraday, Experimental Researches in Electricity, §§ 517, 1642, 3269.

- •§ 73. Движение электричества внутри проводников.

- •2) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol II, § 569.

- •§ 74. Участие электрического поля в процессе электрического тока.

- •§ 75. Участие магнитного поля в процессе электрического тока.

- •Глава VI.

- •§ 76. Общие соображения.

- •§77. Ионы.

- •1 J. J. Thomson, Conduction of electricity through gases § 10.

- •§ 78. Ионизирующие агенты.

- •§ 79. Заряд и масса иона.

- •§ 80. Влияние давления газа на характер разряда.

- •§ 81. Различные стадии прохождения тока через газы

- •§ 82. Основные соотношения, характеризующие ток через газы.

- •§ 83. Тихий разряд. Корона.

- •§ 84. Разрывной разряд.

- •§ 85. Вольтова дуга.

- •§ 86. Дуговые выпрямители.

- •§ 87. Различные стадии разряда через газы при малых

- •1) На рис. 145 свечение отмечено черными штрихами.

- •§ 88. Прохождение электрического тока через пустоту.

- •§ 89. Пустотные электронные приборы.

- •§ 90. Заключение.

- •Глава VII. Электродинамика.

- •§ 91. Основные положения Максвелла.

- •1) „Something progressive and not a mere arrangement" (Exp. Res., 283).

- •1) См., например, и. В. Мещерский, „Теоретическая механика", ч. II.

- •§ 94. Выбор обобщенных координат для электродинамической системы.

- •§ 95. Энергия: пондеро-кинетическая, электрокинетическая и нондеро-электрокинетическая.

- •1) Термин „пондеро-кинетическая" происходит от латинского слова pondus (род. П. Ponderis), обозначающего вес, и, таким образом, указывает на то, что

- •§ 96. Общее обследование сил, действующих в электродинамической системе.

- •1) Ради простоты мы здесь опускаем индексы, указывающие, к кой именно цепи относятся рассматриваемые величины

- •§ 97. Электрокинетическая энергия.

- •§ 98. Электродвижущая сила самоиндукции.

- •§ 99. Коэффициент самоиндукции.

- •§ 100. Электродвижущая сила взаимной индукции.

- •§ 101. Коэффициент взаимной индукции.

- •§ 102. Связь между коффициентами самоиндукции и взаимной

- •§ 103. Общие выражения для магнитных потоков, сцепляющихся с отдельными контурами системы.

- •§ 104. Общие выражения для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях системы.

- •§ 105. Роль короткозамкнутой вторичной цепи.

- •§ 106. Действующие коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции.

- •§ 107. Электромагнитная сила. Общие соображения.

- •1) Как в этой, так и в других приведенных в настоящей параграфе формулировках речь идет о полной магнитной потоке, т. Е. О полном числе сцеплений потока с рассматриваемым контуром.

- •§ 108. Условия возникновения электромагнитной силы.

- •§ 109. Случай сверхпроводящнх контуров.

- •§ 110. Случай контура с током во внешней магнитном поле.

- •§ 111. Основная роль бокового распора и продольного тяжения магнитных линий.

- •§ 112. Случай прямолинейного проводника во внешнем магнитном поле.

- •§ 113. Электромагнитные взаимодействия в асинхронном двигателе.

- •§ 114. Величина и направление электромагнитной силы в случае одного контура с током.

- •1) Pinch — по-английски означает „ущемление".

- •§ 115. Величина и направление силы электромагнитного взаимодействия двух контуров с током.

- •§ 116. Случай электромагнитного взаимодействия любого числа

- •§ 117. Электромагнитная сила, действующая на участок проводника с током, расположенный во внешней магнитном поле.

- •Глава VIII. Движение электромагнитной анергии.

- •§ 118. Электромагнитное поле.

- •1) См. Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II §§ 822 и 831 (в отделе — On the hypothesis of Molecular Vortices).

- •§ 119. Основные уравнения электромагнитного поля.

- •§ 120. Общий характер дифференциальных уравнений электромагнитного поля,

- •§ 121. Распространение электромагнитной энергии.

- •§ 123. Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла.

- •§ 124. Опыты Герца.

- •§ 125. Механизм движения электромагнитной энергии. Вектор

- •§ 126. Распространение тока в металлических массах. Поверхностный аффект.

- •1) Так как, вообще,

- •1) При этом мы меняем порядок дифференцирования, т. Е. Берем сначала производную по у, а затем по t. Как известно, на результат это не влияет.

- •1) P. Kalantaroff. Les equations aux dimensions des grandeurs electriques .Et magnetiques. — Revue Generale de l'Electricite, 1929, t, XXV, № 7, p. 235.

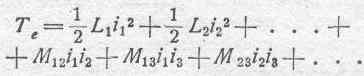

§ 103. Общие выражения для магнитных потоков, сцепляющихся с отдельными контурами системы.

Рассмотрим теперь самый общий случай системы из n электрических цепей. В этом случае, т. е. при наличии любого числа отдельных цепей, мы имеем:

Составим для этих цепей выражения р=дTe/дi:

Эти выражения представляют собою, с точки зрения высшей механики, моменты количества движения в электрокинетическом процессе, связанном с каждою отдельною цепью. В то же время на основании изложенного в предыдущих параграфах ясно, что мы можем написать:

p1=Ф1

p2=Ф2

p3=Ф3

. . . . ,

………,

т. е. величины р по существу являются не чем иным, как полными магнитными потоками, сцепляющимися с каждою из n цепей. Таким образом, останавливая наше внимание, например, на первой цепи, получаем:

![]()

' Мы видим, что полный магнитный поток, сцепляющийся с некоторою цепью, состоит из двух частей, имеющих характерные особенности. Первая часть есть полный поток самоиндукции, сцепляющийся с данною цепью:

Ф1s=L1i1.

Вторая часть представляет собою сумму отдельных потоков взаимной индукции, сцепляющихся с тою же цепью и обусловливаемых наличием токов i2, i3 и т. д.:

![]()

где k принимает всевозможные (n-1) значения, кроме 1.

360

Итак, полный магнитный поток, сцепляющийся с первою цепью, можем представить так:

![]()

Аналогично можем написать для других цепей:

причем во всех этих выражениях значок k принимает всевозможные (л — 1) значения, кроме того, которое стоит в качестве значка при коэффициенте самоиндукции.

§ 104. Общие выражения для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях системы.

На основании всего вышеизложенного мы можем, подводя итоги, написать ряд нижеследующих соотношений для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях рассматриваемой системы:

или, что то же:

или

или затем:

361

или далее:

или же, наконец:

где

Таким образом, полная электродвижущая сила, индуктируемая в каждой из цепей рассматриваемой системы, вообще говоря, состоит из двух слагаемых. Первое есть электродвижущая сила самоиндукции, могущая возникать в некоторой цепи вследствие изменений электромагнитного процесса в этой цепи, рассматриваемой совершенно самостоятельно, вне какой-либо связи с другими цепями той же системы. Второе слагаемое есть результирующая электродвижущая сила взаимной индукции, которую необходимо рассматривать как сумму отдельных электродвижущих сил, возникающих в данной цепи вследствие изменения электромагнитных соотношений, связывающих эту цепь с другими частями системы, т. е. вследствие изменения отдельных потоков взаимной индукции, сцепляющихся с данной цепью.

§ 105. Роль короткозамкнутой вторичной цепи.

При рассмотрении явлений самоиндукции и взаимной индукции мы видели, что величина полной ЭДС, возникающей в некотором проводящем контуре в качестве реакции на производимое изменение общих электромагнитных условий, зависит не только от обстоя-

362

тельств, характеризующих данную цепь, но и от присутствия других цепей, не связанных электрически с данной:

![]()

где Фs есть поток самоиндукции данного контура, а Фm —поток взаимной индукции, т. е. поток, обязанный своим существованием какому-нибудь внешнему для данного контура току (или токам). Чтобы лучше уяснить себе это влияние посторонних цепей, рассмотрим простейший случай двух цепей (рис. 161).

Пусть L1 и L2 — их коэффициенты самоиндукции, r1 и r2 — омические сопротивления, М-—коэффициент взаимной индукции. В одной из них (в первой) действует некоторая внешняя электродвижущая e1 в другой никакой внешней ЭДС нет. Для простоты возьмем случай, когда:

L1=const,

L2=const,

М=const.

Составим уравнение для тока в первой цепи. Сила тока i1 в каждый данный момент равна, согласно закону Ома, сумме действующих в контуре ЭДС, деленной на сопротивление, т. е.

или

![]()

т. е. внешняя ЭДС преодолевает омическое сопротивление, обратную ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимоиндукции.

Для второго контура, в котором нет никакой внешней ЭДС, имеем аналогичное соотношение:

![]()

Исключим

из уравнения (111) производную di2/dt

Для этого определим ее величину из

Подставляя в (111), получаем:

![]()

363

Сделаем еще одно допущение. Именно, положим, что:

r2=0,

т. е. представим себе, что во второй цепи мы имеем дело со сверхпроводником. Это в значительной степени упрощает окончательный вывод и позволяет легче разобраться в физическом смысле полученного соотношения, характеризующего общие электромагнитные ' условия. Тогда из последнего уравнения получаем:

или, вводя обозначение:

![]()

имеем:

Итак, выражение для тока в первой цепи при наличии второй цепи, электромагнитно связанной с первой, мы привели к такому виду, какой мы получили бы, если бы второй цепи совсем не было, а первая обладала коэффициентом самоиндукции:

![]()

Таким образом, величину L'1 мы можем рассматривать в качестве некоторого действующего коэффициента самоиндукции первичной цепи, пользуясь которым мы как бы игнорируем наличие вторичной цепи и ведем расчет так, как будто бы существует только одна первичная цепь сама по себе. При этом, на основании данного выше соотношения М (L1L2), ясно, что, в зависимости от величины коэффициента связи k, будем иметь то или иное значение L'1.

Если коэффициент связи k равен единице, т. е. М=(L1L2), то получаем идеальный случай:

L'1=0,

другими словами, электромагнитная инерция рассматриваемой (первой) цепи как бы совершенно уничтожается действием коротко замкнутой вторичной сверхпроводящей цепи.

Если коэффициент связи k равен нулю, т. е. M=0, то имеем:

l'1=li,

другими словами, в этом случае присутствие вторичной цепи не оказывает никакого влияния на электромагнитный процесс, происходящий в первичной цепи.

364

При всех значениях коэффициента связи, больших нуля и меньших единицы, значение действующего коэффициента самоиндукции L'1 будет больше нуля и меньше L1, т. е.:

0<l'1<li.

Таким образом, хотя истинный коэффициент самоиндукции каждого контура и является функцией только его геометрических размеров, но в случае системы из нескольких электромагнитно связанных между собою контуров, каждый из них ведет себя по отношению к внешней ЭДС как контур, обладающий коэффициентом самоиндукции L', величина которого для простейшего случая двух цепей определяется данным выше соотношением и может быть изменена путем изменения коэффициента связи k. Это именно и позволяет нам назвать величину:

![]()

действующим (эквивалентным, эффективным) коэффициентом самоиндукции.

Если r20, сущность явления не меняется, лишь математическое его выражение получается сложнее.

Обратимся к физическому смыслу рассмотренного явления, т. е. кажущегося уменьшения коэффициента самоиндукции контура вследствие присутствия вблизи него другого замкнутого проводящего контура. Дело в том, что возникновение в первом контуре тока i1 под действием приложенной к нему внешней электродвижущей силы е1 вызывает возникновение во втором контуре тока i2, вообще говоря, обратного направления, так как магнитный поток Ф1, нарастающий вокруг первого контура, пересекает второй контур. Вторичному току i2 соответствует вторичный поток ФII, направление которого обратно направлению потока ФI. Таким образом, поток ФII полностью или частично (в зависимости от степени связи) компенсирует действие потока ФI. В результате, реально существующий поток, сцепленный с первым контуром, оказывается меньше, чем при отсутствии вторичного контура. Следовательно, меньше будет и обратная ЭДС, индуктируемая в первом контуре, т. е. этот контур будет оказывать меньшее противодействие установлению в нем тока. Иными словами, электромагнитная инерция контура становится меньше.

Все изложенное относится к категории явлений, охватываемых обобщенным законом Ленца, о котором мы уже говорили в главе I (см. § 29). Закон этот гласит, что всякая электромагнитная система стремится сохранить неизменным связанный с ней магнитный поток (количество движения). Именно такое стремление обнаруживается и в данном случае: на установление внешним воздействием (внешней ЭДС) потока в первом контуре система реагирует созданием обратно направленного магнитного потока, обусловленного наличием второго проводящего контура.

365