- •Глава III Электрическое смещение.

- •§ 45. Общая характеристика электромагнитных процессов.

- •§ 47. Электрическое смещение. Основные положения Максвелла.

- •1) В настоящее время диэлектрическую постоянную принято обозначать через .

- •2) Курсив переводчика.

- •§ 48. Мера электрического смещения.

- •§ 49. Ток смещения.

- •§ 50. Теорема Максвелла.

- •§ 51. Природа электрического смещения.

- •§ 52. Пояснения к теореме Максвелла. Выводы из основной

- •§ 53. Математическая формулировка принципа непрерывности

- •§ 54. Механическая аналогия.

- •§ 55. Непрерывность тока в случае электрической конвекции.

- •§ 56. Сложные примеры непрерывности тока.

- •Глава IV. Электрическое поле.

- •§ 57. Связь электрического поля с электромагнитными процессами. Область электростатики.

- •§ 58. Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.

- •§ 59. Электродвижущая сила и разность потенциалов. Закон электродвижущей силы.

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 45.

- •§ 60. Электрическая деформация среды.

- •§ 61. Линии смещения.

- •§ 62. Трубка смещения.

- •§ 63. Фарадеевские трубки.

- •§ 64. Фарадеевская трубка и количество электричества, с нею связанное.

- •§ 65. Вторая формулировка теоремы Максвелла.

- •§ 66. Электризация через влияние. Теорема Фарадея.

- •§ 67. Энергия электрического поля.

- •§ 68. Механические проявления электрического поля.

- •§ 69. Преломление фарадеевских трубок.

- •§ 70. Электроемкость и диэлектрическая постоянная.

- •§ 71. Свойства диэлектриков.

- •1) Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 59 (в конце).

- •Глава V. Природа электрического тока.

- •§ 72 Общие соображения о природе тока.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, § 3303.

- •1) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol. II, § 572.

- •2) Faraday, Experimental Researches in Electricity, §§ 517, 1642, 3269.

- •§ 73. Движение электричества внутри проводников.

- •2) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol II, § 569.

- •§ 74. Участие электрического поля в процессе электрического тока.

- •§ 75. Участие магнитного поля в процессе электрического тока.

- •Глава VI.

- •§ 76. Общие соображения.

- •§77. Ионы.

- •1 J. J. Thomson, Conduction of electricity through gases § 10.

- •§ 78. Ионизирующие агенты.

- •§ 79. Заряд и масса иона.

- •§ 80. Влияние давления газа на характер разряда.

- •§ 81. Различные стадии прохождения тока через газы

- •§ 82. Основные соотношения, характеризующие ток через газы.

- •§ 83. Тихий разряд. Корона.

- •§ 84. Разрывной разряд.

- •§ 85. Вольтова дуга.

- •§ 86. Дуговые выпрямители.

- •§ 87. Различные стадии разряда через газы при малых

- •1) На рис. 145 свечение отмечено черными штрихами.

- •§ 88. Прохождение электрического тока через пустоту.

- •§ 89. Пустотные электронные приборы.

- •§ 90. Заключение.

- •Глава VII. Электродинамика.

- •§ 91. Основные положения Максвелла.

- •1) „Something progressive and not a mere arrangement" (Exp. Res., 283).

- •1) См., например, и. В. Мещерский, „Теоретическая механика", ч. II.

- •§ 94. Выбор обобщенных координат для электродинамической системы.

- •§ 95. Энергия: пондеро-кинетическая, электрокинетическая и нондеро-электрокинетическая.

- •1) Термин „пондеро-кинетическая" происходит от латинского слова pondus (род. П. Ponderis), обозначающего вес, и, таким образом, указывает на то, что

- •§ 96. Общее обследование сил, действующих в электродинамической системе.

- •1) Ради простоты мы здесь опускаем индексы, указывающие, к кой именно цепи относятся рассматриваемые величины

- •§ 97. Электрокинетическая энергия.

- •§ 98. Электродвижущая сила самоиндукции.

- •§ 99. Коэффициент самоиндукции.

- •§ 100. Электродвижущая сила взаимной индукции.

- •§ 101. Коэффициент взаимной индукции.

- •§ 102. Связь между коффициентами самоиндукции и взаимной

- •§ 103. Общие выражения для магнитных потоков, сцепляющихся с отдельными контурами системы.

- •§ 104. Общие выражения для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях системы.

- •§ 105. Роль короткозамкнутой вторичной цепи.

- •§ 106. Действующие коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции.

- •§ 107. Электромагнитная сила. Общие соображения.

- •1) Как в этой, так и в других приведенных в настоящей параграфе формулировках речь идет о полной магнитной потоке, т. Е. О полном числе сцеплений потока с рассматриваемым контуром.

- •§ 108. Условия возникновения электромагнитной силы.

- •§ 109. Случай сверхпроводящнх контуров.

- •§ 110. Случай контура с током во внешней магнитном поле.

- •§ 111. Основная роль бокового распора и продольного тяжения магнитных линий.

- •§ 112. Случай прямолинейного проводника во внешнем магнитном поле.

- •§ 113. Электромагнитные взаимодействия в асинхронном двигателе.

- •§ 114. Величина и направление электромагнитной силы в случае одного контура с током.

- •1) Pinch — по-английски означает „ущемление".

- •§ 115. Величина и направление силы электромагнитного взаимодействия двух контуров с током.

- •§ 116. Случай электромагнитного взаимодействия любого числа

- •§ 117. Электромагнитная сила, действующая на участок проводника с током, расположенный во внешней магнитном поле.

- •Глава VIII. Движение электромагнитной анергии.

- •§ 118. Электромагнитное поле.

- •1) См. Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II §§ 822 и 831 (в отделе — On the hypothesis of Molecular Vortices).

- •§ 119. Основные уравнения электромагнитного поля.

- •§ 120. Общий характер дифференциальных уравнений электромагнитного поля,

- •§ 121. Распространение электромагнитной энергии.

- •§ 123. Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла.

- •§ 124. Опыты Герца.

- •§ 125. Механизм движения электромагнитной энергии. Вектор

- •§ 126. Распространение тока в металлических массах. Поверхностный аффект.

- •1) Так как, вообще,

- •1) При этом мы меняем порядок дифференцирования, т. Е. Берем сначала производную по у, а затем по t. Как известно, на результат это не влияет.

- •1) P. Kalantaroff. Les equations aux dimensions des grandeurs electriques .Et magnetiques. — Revue Generale de l'Electricite, 1929, t, XXV, № 7, p. 235.

§ 101. Коэффициент взаимной индукции.

Совершенно подобно тому, что мы имели при определении коэффициента самоиндукции (см. соотношения 85 — 89 в § 99), и в случае количественного определения коэффициента взаимной индукции мы, вообще говоря, можем исходить из любого соотно-

352

шения, устанавливающего связь этого коэффициента с другими величинами. Остановимся на простейших зависимостях этого рода:

При этом мы имеем в виду случай совершенно неизменяемой системы, состоящей из двух цепей, когда соблюдается условие:

m12 = const.

Вместе с тем необходимо здесь же отметить, что в настоящем случае так же, как и при рассмотрении вопроса о коэффициенте самоиндукции, мы будем предполагать, что проводники с током находятся в пустоте. Рассмотрение же случая, когда пространство заполнено каким-либо веществом, например, железом, и когда мы по существу имеем дело с некоторым действующим коэффициентом взаимной индукции, — отложим до параграфа 106, специально посвященного вообще действующим коэффициентам индукции.

Отметим еще то обстоятельство, что в выражении для электрокинетической энергии системы из двух цепей фигурирует только один коэффициент взаимной индукции, который мы обозначили через M12. С полным правом мы могли бы его представить и символом M21. Одним словом:

M12=M21,

т. е. коэффициент взаимной индукции между двумя цепями будет один и тот же, независимо от того, имеем ли мы дело с индуктивным действием первой цепи на вторую или второй на первую. Ввиду того, что в рассматриваемом случае двух цепей мы имеем дело лишь с одним вполне определенным коэффициентом взаимной индукции, можем обозначить его просто символом М без всяких значков. Таким образом, выражение для электрокинетической энергии в данном простейшем случае можно представить в следующей форме:

![]()

и вышеприведенные соотношения (95) перепишутся так:

353

Пользуясь соотношениями (96), из выражений для магнитного потока взаимной индукции мы получаем:

т.е. коэффициент взаимной индукции, системы из двух цепей численно равен потоку взаимной индукции, сцепляющемуся с контуром одной из цепей, когда по другой цепи идет ток, сила которого равна единице.

Выражая поток взаимной индукции и силу тока в абсолютных электромагнитных единицах, мы в этой же системе единиц выразим и коэффициент взаимной индукции. При этом:

М=1, если имеем, например:

Ф2т=1 максвеллу

и

i1=1 абс. эл.-магн. единице.

Практическую электромагнитную единицу коэффициента взаимной индукции, называемую также генри, как и в случае самоиндукции, мы можем определить, исходя из выражений для электродвижущих сил в соотношениях (96). Именно отсюда мы получаем:

Полагая электродвижущую силу равною одному вольту и скорость изменения силы тока равною одному амперу в секунду, а также помня, что эти две величины всегда будут обратных знаков, получаем:

М=1 генри,

т. е. коэффициентом взаимной индукции в один генри обладает такая неизменяемая система из двух цепей, в одной из которых, при неизменности тока в ней, индуктируется электродвижущая сила в один вольт в то время, как в другой цепи сила тока равномерно изменяется со скоростью одного ампера в секунду.

354

Итак, генри есть вообще единица коэффициента индукции. Объединяя два определения генри, данные в настоящем параграфе и выше в параграфе 99, мы можем сказать:

Генри есть коэффициент электромагнитной индукции, характеризующий такую систему цепей; в одной из которых индуктируется электродвижущая сила самоиндукции или взаимной индукции, равная одному вольту, в то время как в той же цепи или в соседней сила тока равномерно изменяется со скоростью одного ампера в секунду.

Все, что было сказано в параграфе 99 относительно полного магнитного потока самоиндукции, совершенно так же приложимо к случаю потока взаимной индукции. В данном случае, вообще говоря, надо отличать полный поток взаимной индукции от реально существующего потока взаимной индукции. Первый есть не что иное, как полное число сцеплений реально существующего потока взаимной индукции с рассматриваемым сколь угодно сложным контуром. Умножая коэффициент взаимной индукции на соответствующий ток, мы получаем именно полный поток взаимной индукции, например:

Ф2m=Mi1,

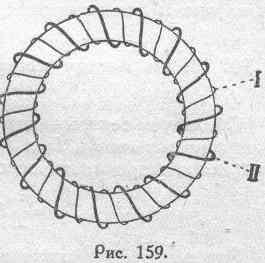

который будет равен реально существующему потоку лишь в простейшем частном случае, когда рассматриваемая (в данном случае — вторая) цепь состоит из одного лишь витка. В виде примера вычислим коэффициент взаимной индукции тороида достаточно малого сечения с двумя равномерно распределенными обмотками, соответственно состоящими из n1 и n2 витков каждая (рис. 159).

Для того, чтобы не осложнять вопроса (см. § 106), примем, что внутри тороида мы имеем дело с пустотой, для которой: =0=1.

Допустим, что мы имеем предельный случай электромагнитной связи двух рассматриваемых цепей (обмоток), т.е. что магнитный поток, обусловливаемый током в одной из обмоток, например, в первичной, полностью сцепляется со всеми без исключения витками вторичной обмотки. Другими словами, мы допускаем, что в данном случае отсутствует рассеяние магнитного потока.

Рассчитаем реально существующий магнитный поток Ф'. Если по первичной обмотке протекает ток, сила которого есть i1, то, обозначая площадь сечения тороида через s и, длину средней линии через /, можем написать:

![]()

Полное число сцеплений этого потока со вторичной цепью, состоящею из n2 витков, будет:

![]()

Величину коэффициента взаимной индукции М мы получим, разделив Ф2m на i1:

355

Так как в данном случае мы имеем дело с пустотой и потому

=1,

то численному выражению для коэффициента взаимной индукции можно придать следующий вид:

Сравнивая выражения (99) и (100) с соответствующими выражениями для коэффициента самоиндукции тороида же (90) и (91), мы видим, что в обоих случаях мы имеем дело со второю степенью числа витков, причем при отсутствии магнитного рассеяния, как это именно и принято в обоих рассматриваемых случаях, коэффициент при второй степени числа витков остается один и тот же, независимо от того, имеем ли мы дело с квадратом числа витков (в случае L) или с произведением двух чисел витков (в случае М).