- •Глава III Электрическое смещение.

- •§ 45. Общая характеристика электромагнитных процессов.

- •§ 47. Электрическое смещение. Основные положения Максвелла.

- •1) В настоящее время диэлектрическую постоянную принято обозначать через .

- •2) Курсив переводчика.

- •§ 48. Мера электрического смещения.

- •§ 49. Ток смещения.

- •§ 50. Теорема Максвелла.

- •§ 51. Природа электрического смещения.

- •§ 52. Пояснения к теореме Максвелла. Выводы из основной

- •§ 53. Математическая формулировка принципа непрерывности

- •§ 54. Механическая аналогия.

- •§ 55. Непрерывность тока в случае электрической конвекции.

- •§ 56. Сложные примеры непрерывности тока.

- •Глава IV. Электрическое поле.

- •§ 57. Связь электрического поля с электромагнитными процессами. Область электростатики.

- •§ 58. Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.

- •§ 59. Электродвижущая сила и разность потенциалов. Закон электродвижущей силы.

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 45.

- •§ 60. Электрическая деформация среды.

- •§ 61. Линии смещения.

- •§ 62. Трубка смещения.

- •§ 63. Фарадеевские трубки.

- •§ 64. Фарадеевская трубка и количество электричества, с нею связанное.

- •§ 65. Вторая формулировка теоремы Максвелла.

- •§ 66. Электризация через влияние. Теорема Фарадея.

- •§ 67. Энергия электрического поля.

- •§ 68. Механические проявления электрического поля.

- •§ 69. Преломление фарадеевских трубок.

- •§ 70. Электроемкость и диэлектрическая постоянная.

- •§ 71. Свойства диэлектриков.

- •1) Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 59 (в конце).

- •Глава V. Природа электрического тока.

- •§ 72 Общие соображения о природе тока.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, § 3303.

- •1) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol. II, § 572.

- •2) Faraday, Experimental Researches in Electricity, §§ 517, 1642, 3269.

- •§ 73. Движение электричества внутри проводников.

- •2) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol II, § 569.

- •§ 74. Участие электрического поля в процессе электрического тока.

- •§ 75. Участие магнитного поля в процессе электрического тока.

- •Глава VI.

- •§ 76. Общие соображения.

- •§77. Ионы.

- •1 J. J. Thomson, Conduction of electricity through gases § 10.

- •§ 78. Ионизирующие агенты.

- •§ 79. Заряд и масса иона.

- •§ 80. Влияние давления газа на характер разряда.

- •§ 81. Различные стадии прохождения тока через газы

- •§ 82. Основные соотношения, характеризующие ток через газы.

- •§ 83. Тихий разряд. Корона.

- •§ 84. Разрывной разряд.

- •§ 85. Вольтова дуга.

- •§ 86. Дуговые выпрямители.

- •§ 87. Различные стадии разряда через газы при малых

- •1) На рис. 145 свечение отмечено черными штрихами.

- •§ 88. Прохождение электрического тока через пустоту.

- •§ 89. Пустотные электронные приборы.

- •§ 90. Заключение.

- •Глава VII. Электродинамика.

- •§ 91. Основные положения Максвелла.

- •1) „Something progressive and not a mere arrangement" (Exp. Res., 283).

- •1) См., например, и. В. Мещерский, „Теоретическая механика", ч. II.

- •§ 94. Выбор обобщенных координат для электродинамической системы.

- •§ 95. Энергия: пондеро-кинетическая, электрокинетическая и нондеро-электрокинетическая.

- •1) Термин „пондеро-кинетическая" происходит от латинского слова pondus (род. П. Ponderis), обозначающего вес, и, таким образом, указывает на то, что

- •§ 96. Общее обследование сил, действующих в электродинамической системе.

- •1) Ради простоты мы здесь опускаем индексы, указывающие, к кой именно цепи относятся рассматриваемые величины

- •§ 97. Электрокинетическая энергия.

- •§ 98. Электродвижущая сила самоиндукции.

- •§ 99. Коэффициент самоиндукции.

- •§ 100. Электродвижущая сила взаимной индукции.

- •§ 101. Коэффициент взаимной индукции.

- •§ 102. Связь между коффициентами самоиндукции и взаимной

- •§ 103. Общие выражения для магнитных потоков, сцепляющихся с отдельными контурами системы.

- •§ 104. Общие выражения для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях системы.

- •§ 105. Роль короткозамкнутой вторичной цепи.

- •§ 106. Действующие коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции.

- •§ 107. Электромагнитная сила. Общие соображения.

- •1) Как в этой, так и в других приведенных в настоящей параграфе формулировках речь идет о полной магнитной потоке, т. Е. О полном числе сцеплений потока с рассматриваемым контуром.

- •§ 108. Условия возникновения электромагнитной силы.

- •§ 109. Случай сверхпроводящнх контуров.

- •§ 110. Случай контура с током во внешней магнитном поле.

- •§ 111. Основная роль бокового распора и продольного тяжения магнитных линий.

- •§ 112. Случай прямолинейного проводника во внешнем магнитном поле.

- •§ 113. Электромагнитные взаимодействия в асинхронном двигателе.

- •§ 114. Величина и направление электромагнитной силы в случае одного контура с током.

- •1) Pinch — по-английски означает „ущемление".

- •§ 115. Величина и направление силы электромагнитного взаимодействия двух контуров с током.

- •§ 116. Случай электромагнитного взаимодействия любого числа

- •§ 117. Электромагнитная сила, действующая на участок проводника с током, расположенный во внешней магнитном поле.

- •Глава VIII. Движение электромагнитной анергии.

- •§ 118. Электромагнитное поле.

- •1) См. Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II §§ 822 и 831 (в отделе — On the hypothesis of Molecular Vortices).

- •§ 119. Основные уравнения электромагнитного поля.

- •§ 120. Общий характер дифференциальных уравнений электромагнитного поля,

- •§ 121. Распространение электромагнитной энергии.

- •§ 123. Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла.

- •§ 124. Опыты Герца.

- •§ 125. Механизм движения электромагнитной энергии. Вектор

- •§ 126. Распространение тока в металлических массах. Поверхностный аффект.

- •1) Так как, вообще,

- •1) При этом мы меняем порядок дифференцирования, т. Е. Берем сначала производную по у, а затем по t. Как известно, на результат это не влияет.

- •1) P. Kalantaroff. Les equations aux dimensions des grandeurs electriques .Et magnetiques. — Revue Generale de l'Electricite, 1929, t, XXV, № 7, p. 235.

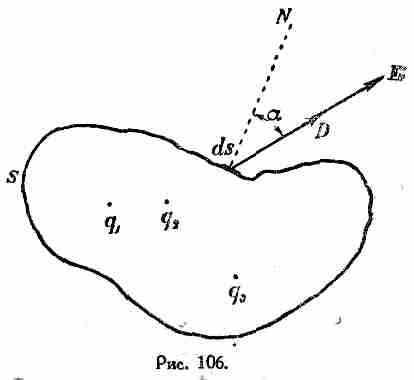

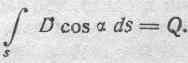

§ 50. Теорема Максвелла.

Представим себе замкнутую поверхность s, внутри которой как-либо распределены электрические заряды q1,q2, q3 и т. д. Пусть ds представляет собою элемент этой поверхности (рис. 106).

Обозначим через угол, образуемый внешнею нормалью N к этому элементу поверхности и направлением электрической силы (напряжения поля) E в той точке, где находится рассматриваемый элемент поверхности.

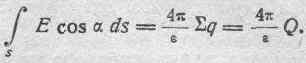

Если диэлектрическая постоянная среды есть и если при этом постоянно для всех точек среды, то по теореме Гаусса, выве-

174

денной в § 2 для магнитного поля и формально распространяемой также на электрическое поле, имеем:

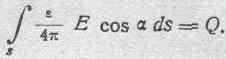

Разделив обе части этого равенства на 4/ и внеся постоянный множитель /4 под знак интеграла, получим:

Выражение E/4 должно

иметь размерность количества электричества на единицу поверхности. Максвелл положил

D=E/4, (30)

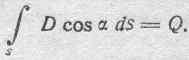

на основании чего получается крайне простая по форма и весьма важная по содержанию зависимость:

В этом выражении величина Dcosds есть поток электрического смещения сквозь элемент поверхности ds, a Dcos — нормальная составляющая электрического смещения сквозь этот элемент поверхности.

Для неоднородных и анизотропных диэлектриков, у которых не постоянно, мы не умеем доказать аналитически справедливость соотношения (31), но Максвелл ввел гипотезу, согласно которой оно справедливо для любых диэлектриков, независимо от их физических свойств. Все следствия, которые были выводимы из этого допущения, оправдывались при опытной проверке, и, таким образом, они в полной мере подтверждают справедливость высказанной Максвеллом гипотезы. До сих пор неизвестно ни одного факта, находящегося с ней в каком-либо противоречии.

Таким образом, мы будем считать справедливым в самом общем случае соотношение (31):

Понимая его в этом обобщенном смысле, мы будем называть его теоремой Максвелла. Итак, теорема Максвелла гласит: полное

175

электрическое смещение сквозь любую замкнутую поверхность в направлении изнутри наружу равно полному количеству электричества, находящегося внутри этой замкнутой поверхности.

§ 51. Природа электрического смещения.

Максвелл в своих рассуждениях относительно электрического смещения совершенно не касается природы электричества и того, как надо понимать его движение. Все это не имеет значения в формальных построениях и не отражается на данных выше соотношениях.

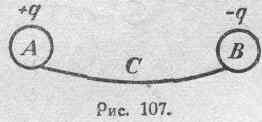

Если, например, мы имеем два проводника А и В с зарядами +q и -q (рис. 107), то при соединении их посредством проводника С произойдет нейтрализация зарядов, и мы не будем в состоянии обнаружить в какой-либо части системы присутствия электричества того или иного знака.

При формальном рассмотрении вопроса для нас важно лишь то, что произошло движение электричества, приведшее к нейтрализации, а не способ и порядок, в котором протекало явление; например, двигалось ли по проводнику только количество электричества +q от А к В, или, наоборот, -q от В к А, или заряды двигались друг другу навстречу.

Современная наука дает некоторые указания касательно электрического строения материи, однако, этого еще далеко недостаточно для построения полной картины электрических явлений в целом, Можно предполагать, и для этого есть основание, что всякое вещество, вообще, представляет собою в своем нормальном состоянии некоторую совокупность элементарных электрических зарядов разных знаков, взаимно нейтрализующихся в отношении своих внешних электрических действий, подобно тому, как не оказывает внешних электрических действий некоторый объем электролита, содержащий равные количества ионов разных знаков. Одним словом, всякое вещество мы должны представлять себе как пространство, заполненное двумя равномерными распределениями элементарных электрических зарядов противоположных знаков, при чем в так называемых диэлектриках эти две системы зарядов упруго связаны одна с другой. Под влиянием внешнего воздействия, внешнего электрического поля, происходит смещение этих двух электрических распределений. Одно из них, положительное, смещается в направлении поля; другое, отрицательное, смещается в противоположном направлении. Этот процесс мы можем рассматривать как возникновение упругой деформации в среде, ибо рассматриваемые смещения происходят за счет преодоления внешними силами указанных выше упругих связей между двумя электрическими распределениями. Ясно, конечно, что при прекращении внешних воздействий происходят обратные движения элементарных зарядов благодаря упругим связям, и среда возвращается в нормальное, недеформированное

176

состояние. Так можно понимать механизм электрического смещения в диэлектрике. При этом, повторяем, с формальной стороны не важно, какое именно электричество, положительное или отрицательное, приходит в движение и в какой степени они участвуют в этом движении. Важно лишь то, что они вынуждаются к сдвижению друг относительно друга. Поэтому, ради простоты; мы можем в наших рассуждениях принимать, что движется только одно положительное электричество. В действительности же, быть может, происходит как раз обратное.

Что касается того, что, с физической точки зрения представляет собою так называемая „пустота" и какова ее электрическая природа, т. е. каким именно образом можно, хотя бы совершенно предположительно, представлять себе механизм деформации электрического смещения в пустоте, то по этому поводу физика пока еще не дает никакого определенного ответа. Приходится поэтому принять как факт, что электрическое поле и электрическое смещение могут иметь место и в „пустоте". Они могут в пустоте и возникать, и ослабевать. Следовательно, и в пустоте могут быть токи смещения. Из всего этого необходимо только заключить, что термин ,,пустота" следует понимать как чисто условное обозначение пространства, в котором нет обычной материи, но в котором все же могут происходить физические явления и которое может быть местом распределения энергии. Представление о мировом эфире, заполняющем все физическое пространство и наделенном известными свойствами, есть результат одной из попыток человеческой мысли проникнуть в природу „физической пустоты". Некоторые современные научные течения, порвавшие связь с основными физическими воззрениями Фарадея и Максвелла, обходятся без этою представления и развивают формально-математические построения, основываясь на допущении действия на расстояние. Во введении и в первом параграфе настоящей книги была в достаточной степени охарактеризована эта точка зрения, принимаемая главным образом математиками, посвятившими себя решению вопросов из области физики.