- •Глава III Электрическое смещение.

- •§ 45. Общая характеристика электромагнитных процессов.

- •§ 47. Электрическое смещение. Основные положения Максвелла.

- •1) В настоящее время диэлектрическую постоянную принято обозначать через .

- •2) Курсив переводчика.

- •§ 48. Мера электрического смещения.

- •§ 49. Ток смещения.

- •§ 50. Теорема Максвелла.

- •§ 51. Природа электрического смещения.

- •§ 52. Пояснения к теореме Максвелла. Выводы из основной

- •§ 53. Математическая формулировка принципа непрерывности

- •§ 54. Механическая аналогия.

- •§ 55. Непрерывность тока в случае электрической конвекции.

- •§ 56. Сложные примеры непрерывности тока.

- •Глава IV. Электрическое поле.

- •§ 57. Связь электрического поля с электромагнитными процессами. Область электростатики.

- •§ 58. Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.

- •§ 59. Электродвижущая сила и разность потенциалов. Закон электродвижущей силы.

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 45.

- •§ 60. Электрическая деформация среды.

- •§ 61. Линии смещения.

- •§ 62. Трубка смещения.

- •§ 63. Фарадеевские трубки.

- •§ 64. Фарадеевская трубка и количество электричества, с нею связанное.

- •§ 65. Вторая формулировка теоремы Максвелла.

- •§ 66. Электризация через влияние. Теорема Фарадея.

- •§ 67. Энергия электрического поля.

- •§ 68. Механические проявления электрического поля.

- •§ 69. Преломление фарадеевских трубок.

- •§ 70. Электроемкость и диэлектрическая постоянная.

- •§ 71. Свойства диэлектриков.

- •1) Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 59 (в конце).

- •Глава V. Природа электрического тока.

- •§ 72 Общие соображения о природе тока.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, § 3303.

- •1) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol. II, § 572.

- •2) Faraday, Experimental Researches in Electricity, §§ 517, 1642, 3269.

- •§ 73. Движение электричества внутри проводников.

- •2) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol II, § 569.

- •§ 74. Участие электрического поля в процессе электрического тока.

- •§ 75. Участие магнитного поля в процессе электрического тока.

- •Глава VI.

- •§ 76. Общие соображения.

- •§77. Ионы.

- •1 J. J. Thomson, Conduction of electricity through gases § 10.

- •§ 78. Ионизирующие агенты.

- •§ 79. Заряд и масса иона.

- •§ 80. Влияние давления газа на характер разряда.

- •§ 81. Различные стадии прохождения тока через газы

- •§ 82. Основные соотношения, характеризующие ток через газы.

- •§ 83. Тихий разряд. Корона.

- •§ 84. Разрывной разряд.

- •§ 85. Вольтова дуга.

- •§ 86. Дуговые выпрямители.

- •§ 87. Различные стадии разряда через газы при малых

- •1) На рис. 145 свечение отмечено черными штрихами.

- •§ 88. Прохождение электрического тока через пустоту.

- •§ 89. Пустотные электронные приборы.

- •§ 90. Заключение.

- •Глава VII. Электродинамика.

- •§ 91. Основные положения Максвелла.

- •1) „Something progressive and not a mere arrangement" (Exp. Res., 283).

- •1) См., например, и. В. Мещерский, „Теоретическая механика", ч. II.

- •§ 94. Выбор обобщенных координат для электродинамической системы.

- •§ 95. Энергия: пондеро-кинетическая, электрокинетическая и нондеро-электрокинетическая.

- •1) Термин „пондеро-кинетическая" происходит от латинского слова pondus (род. П. Ponderis), обозначающего вес, и, таким образом, указывает на то, что

- •§ 96. Общее обследование сил, действующих в электродинамической системе.

- •1) Ради простоты мы здесь опускаем индексы, указывающие, к кой именно цепи относятся рассматриваемые величины

- •§ 97. Электрокинетическая энергия.

- •§ 98. Электродвижущая сила самоиндукции.

- •§ 99. Коэффициент самоиндукции.

- •§ 100. Электродвижущая сила взаимной индукции.

- •§ 101. Коэффициент взаимной индукции.

- •§ 102. Связь между коффициентами самоиндукции и взаимной

- •§ 103. Общие выражения для магнитных потоков, сцепляющихся с отдельными контурами системы.

- •§ 104. Общие выражения для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях системы.

- •§ 105. Роль короткозамкнутой вторичной цепи.

- •§ 106. Действующие коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции.

- •§ 107. Электромагнитная сила. Общие соображения.

- •1) Как в этой, так и в других приведенных в настоящей параграфе формулировках речь идет о полной магнитной потоке, т. Е. О полном числе сцеплений потока с рассматриваемым контуром.

- •§ 108. Условия возникновения электромагнитной силы.

- •§ 109. Случай сверхпроводящнх контуров.

- •§ 110. Случай контура с током во внешней магнитном поле.

- •§ 111. Основная роль бокового распора и продольного тяжения магнитных линий.

- •§ 112. Случай прямолинейного проводника во внешнем магнитном поле.

- •§ 113. Электромагнитные взаимодействия в асинхронном двигателе.

- •§ 114. Величина и направление электромагнитной силы в случае одного контура с током.

- •1) Pinch — по-английски означает „ущемление".

- •§ 115. Величина и направление силы электромагнитного взаимодействия двух контуров с током.

- •§ 116. Случай электромагнитного взаимодействия любого числа

- •§ 117. Электромагнитная сила, действующая на участок проводника с током, расположенный во внешней магнитном поле.

- •Глава VIII. Движение электромагнитной анергии.

- •§ 118. Электромагнитное поле.

- •1) См. Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II §§ 822 и 831 (в отделе — On the hypothesis of Molecular Vortices).

- •§ 119. Основные уравнения электромагнитного поля.

- •§ 120. Общий характер дифференциальных уравнений электромагнитного поля,

- •§ 121. Распространение электромагнитной энергии.

- •§ 123. Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла.

- •§ 124. Опыты Герца.

- •§ 125. Механизм движения электромагнитной энергии. Вектор

- •§ 126. Распространение тока в металлических массах. Поверхностный аффект.

- •1) Так как, вообще,

- •1) При этом мы меняем порядок дифференцирования, т. Е. Берем сначала производную по у, а затем по t. Как известно, на результат это не влияет.

- •1) P. Kalantaroff. Les equations aux dimensions des grandeurs electriques .Et magnetiques. — Revue Generale de l'Electricite, 1929, t, XXV, № 7, p. 235.

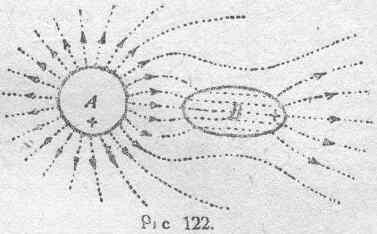

§ 65. Вторая формулировка теоремы Максвелла.

Так как электрическое смещение сквозь поперечное сечение фарадеевской трубки равно единице, то, следовательно, каждая такая трубка, пересекая некоторую поверхность, привносит в величину полного электрического смещения сквозь эту поверхность свою долю, численно равную единице. Таким образом, в однородном электрическом поле смещение D в некоторой точке А (рис. 120)

численно равно количеству фарадеевских трубок, проходящих сквозь квадратный сантиметр поверхности, нормальной к вектору D (см. пунктирные линии на рис. 120). Обозначая через N1 указанное количество трубок, можем поэтому написать:

d=n1. (48) В случае неоднородного поля соотношение (48) примет вид:

D=dN/ds (49)

где dN есть количество фарадеевских трубок, проходящих сквозь элементарную площадку ds, нормальную к вектору D.

Вообще полное электрическое смещение сквозь любую поверхность выразится на основании вышеизложенного полным количеством (N) фарадеевских трубок, пересекающих рассматриваемую поверхность, т. е.

/ Dcosds=N. (50)

При подсчете числа N мы должны суммировать трубки алгебраически, другими словами, необходимо обращать внимание на то, в каком направлении они пересекают поверхность. Все фарадеевские трубки, пересекающие поверхность в направлении избранной нормали к ней, считаются положительными; трубкам же, пересекающим ее в обратном направлении, приписываем знак минус.

Пользуясь соотношением (50) и прилагая его к произвольной замкнутой поверхности, мы можем сформулировать теорему Максвелла (см. соотношение 31 в § 50) на языке фарадеевских трубок следующим образом:

N=Q, (51)

209

т. е. полное число фарадеевских трубок, пересекающих некоторую замкнутую поверхность в направлении внешней нормали, равно количеству электричества, находящегося внутри этой поверхности.

Для пояснения новой формулировки теоремы Максвелла рассмотрим пример, представленный на рис. 121.

Здесь внутри замкнутой поверхности 5 представлены три наэлектризованных тела с зарядами +10, -7 и -6. Ясно, конечно, что число фарадеевских трубок, исходящих с поверхности заряженного тела или заканчивающихся на нем, в точности равно числу единиц электричества того или иного знака, составляющих заряд этого тела. Подсчитывая количество фарадеевских трубок, пересекающих данную замкнутую поверхность s в направлении внешней нормали, получаем;

N=+6-9=-3.

Полное же количество электричества, находящегося внутри 5, будет:

.Q=+10-7-6=-3,

что и показывает справедливость второй формулировки теоремы Максвелла в приложении к данному частному случаю.

§ 66. Электризация через влияние. Теорема Фарадея.

Так называемая электризация через влияние, т. е. возникновение электрических зарядов на нейтральном до того проводящем теле в случае поднесения его к какому-либо другому заряженному телу, представляется явлением естественно необходимым, если рассматривать его с точки зрения заполняющих электрическое поле фарадеевских трубок со всеми их свойствами. Действительно, представим себе некоторое тело А, заряженное, например, положительно (рис. 122). Во все стороны от тела А расходятся фарадеевские трубки. Поднесем теперь к телу А некоторое проводящее тело В, предварительно не наэлектризованное. Части фарадеевских трубок, оказавшиеся при этом внутри тела В, не могут сохраниться, так как электрическая упругость проводника чрезвычайно мала и непрерывно „уступает" электрической силе (см. § 47). Дело в том, что разность потенциалов, которая в первый момент будет существовать между началом и концом каждого участка фарадеевской трубки

210

внутри тела В, вызовет в нем появление уравнительных электрических токов. Токи эти будут существовать внутри проводящего тела В до тех пор, пока не исчезнут какие бы то ни было разности потенциалов между отдельными частями тела В. Тогда для всех точек его получим:

U=const.

При этом во всех точках внутри тела В будем иметь:

E=0 D = 0,

т. е. деформация электрического смещения в объеме тела В исчезнет, и, следовательно, исчезнут в нем соответствующие части фарадеевских трубок. Джоулево тепло, развивавшееся в теле В под влиянием возникших в нем электрических токов, эквивалентно тому количеству энергии электрического поля, которое в начальный момент, при поднесении тела В к телу А, оказалось в объеме тела В в форме энергии упругой электрической деформации (§ 67).

Необходимо иметь в виду, что совершенно подобно тому, как в случае магнитного поля магнитные линии стремятся пройти через тело с большой магнитной проницаемостью, например, через кусок железа, и сгущаются в нем, так же и в случае электрического поля мы встречаемся с аналогичной картиной. Фарадеевские трубки стремятся сгуститься в теле с сравнительно большой диэлектрической постоянной. Это может быть объяснено наличием бокового распора в системе фарадеевских трубок (§ 68). Так как всякий проводник можно рассматривать как вещество с очень большой диэлектрической постоянной, то естественно, что общее расположение фарадеевских трубок в поле вокруг заряженного тела А претерпит некоторое изменение в связи с приближением тела В, и в результате получится нечто подобное тому, что изображено на рис. 122.

Пунктиром в объеме тела В на рисунке 122 показаны исчезнувшие участки фарадеевских трубок. Мы видим, таким образом, что, благодаря поднесению тела В, некоторые из трубок, исходящих из тела А, претерпели разрыв. При этом они с одной стороны заканчиваются на теле В, и здесь мы обнаруживаем в данном случае отрицательную электризацию, а с другой стороны они отходят от тела В с той части его поверхности, которая наиболее удалена от тела А и на которой оказывается положительная электризация. Итак, мы видим, что всегда, при поднесении к заряженному телу некоторого предварительно не наэлектризованного проводника, на

211

этом последнем наводится (индуктируется) электричество обоих знаков: на стороне, обращенной к заряженному телу, — всегда противоположного знака, а на другой стороне — того же знака, что и основной заряд. Вместе с тем алгебраическая сумма наведенных зарядов обязательно равна нулю, так как они образовались вследствие разрыва фарадеевских трубок.

Рассуждения по поводу разобранного примера (рис. 122) остаются по существу теми же и во всех других случаях электризации через влияние. В частности, мы можем подобным образом весьма просто разобраться в том, что должно иметь место в известном опыте Фарадея, когда наэлектризованное тело вносится внутрь некоторой замкнутой камеры, стенки которой сделаны из проводящего материала. Представим себе металлический изолированный сосуд В (рис. 123), установленный на изолирующей стойке К. Металлическая же крышка В' снабжена снизу крючком, к которому на шелковой нити, показанной на рисунке пунктиром, подвешено тело А. Если сосуд В и его крышка В' вначале были не наэлектризованы и если, сняв крышку, наэлектризовать где-либо на стороне тело А, например, положительно и затем внести его внутрь сосуда В, то начальная картина расположения фарадеевских трубок, связанных с телом А, может быть схематически представлена так, как это изображено на рис. 123.

При этом все без исключения фарадеевские трубки будут перерезаны стенками сосуда и крышкой его. В толще стенок и крышки соответствующие участки трубок смещения исчезнут подобно тому, как это мы видели в случае рис. 122, и в результате на внутренней поверхности проводящей камеры появляется (наводится) заряд, По абсолютной величине в точности равный заряду тела A, но обратного знака, а на наружной поверхности камеры—заряд и по величине и по знаку тождественный с зарядом тела А. Действительное окончательное распределение наведенных электрических зарядов на стенках камеры В, вообще говоря, будет несколько отличаться от схематически представленного на рис. 123, но количественные соотношения, к которым мы пришли, пользуясь свойствами фарадеевских трубок, всегда и неизменно сохраняют свою силу. Соотношения эти, впервые установленные Фарадеем, как результат опытного исследования, мы будем называть, по предложению О. Д. Хвольсона, теоремой Фарадея. В общем виде теорема Фарадея, имеющая

212

большое значение в учении об электрическом поле, формулируется следующим образом:

Если произвольные наэлектризованные тела поместить внутрь проводящей замкнутой камеры, то одинаковые количества разноименных электричеств, наведенных (индуктированных) на внутренней и на внешней поверхности, камеры, равны по абсолютной величине полному количеству электричества, находящегося на введенных в камеру телах, независимо от расположения этих тел.