- •2.3. Естественное движение населения

- •2.3.1. Рождаемость

- •2.3.2. Смертность

- •2.3.3. Материнская, детская и перинатальная смертность

- •2.3.4. Естественный прирост (противоестественная убыль) населения

- •2.3.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

- •2.4. Статика населения

- •2.5. Демографическая ситуация в россии в конце XX - начале XXI столетия

2.3.3. Материнская, детская и перинатальная смертность

Наряду с общим коэффициентом смертности большое значение имеют учет и анализ материнской смертности. Из-за невысокого уровня она не оказывает заметного влияния на демографическую ситуацию в целом, однако является одной из основных характеристик в оценке качества работы службы родовспоможения.

Материнская смертность - показатель, характеризующий число женщин, умерших в период беременности независимо от продолжительности и локализации, или в течение 42 сут после ее окончания от какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая или внезапно возникшей причины, соотнесенное с числом живорожденных.

Случаи материнской смертности подразделяют на две группы:

1) случаи смерти, непосредственно связанные с акушерскими причинами (смерть в результате осложненного течения беременности, родов и послеродового периода, а также диагностических вмешательств и неправильного лечения);

2) случаи смерти, косвенно связанные с акушерскими причинами (смерть в результате имевшегося ранее или развившегося в период беременности заболевания вне связи с непосредственной акушерской причиной, но отягощенного физиологическим воздействием беременности).

Показатель материнской смертности рассчитывают по формуле:

Этот показатель в 2009 г. в Российской Федерации составил 22,0 на 100 тыс. детей, родившихся живыми.

Данный показатель позволяет оценить все потери беременных (от абортов, внематочной беременности, акушерской экстрагенитальной патологии в течение всего периода гестации), а также рожениц и родильниц в течение 42 сут после окончания беременности.

Детская смертность является важнейшей группой показателей, во многом определяющих демографическую ситуацию в стране.

Показатели детской смертности характеризуют не только состояние здоровья, но и уровень социально-экономического благополучия, степень цивилизованности общества в целом. Правильный и своевременный анализ детской смертности позволяет разработать ряд конкретных мер по снижению заболеваемости и смертности детей, оценить эффективность проводимых мероприятий, охарактеризовать работу по охране материнства и детства в целом.

Детская смертность имеет сложную структуру, включающую ряд специальных показателей, которые имеют свои особенности расчета. Каждый из этих показателей характеризует смертность в определенный период жизни детей.

В статистике детской смертности выделяют ряд показателей:

1) показатели (коэффициенты) младенческой смертности:

- младенческая смертность (смертность на 1-м году жизни);

- ранняя неонатальная смертность (смертность детей в первые 7 сут, т.е. 168 ч жизни);

- поздняя неонатальная смертность (смертность детей в возрасте 8-28 сут жизни);

- неонатальная смертность (смертность детей в первые 28 сут жизни);

- постнеонатальная смертность (смертность детей в возрасте с 29-го дня жизни до 1 года);

2) коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет;

3) коэффициент детской смертности в возрасте от 0 до 17 лет включительно.

Для расчета коэффициента младенческой смертности существует ряд различных способов. Самым простым из них считают расчет по формуле:

Этот показатель в 2009 г. в Российской Федерации составил 8,1%.

Вместе с тем среди детей, умерших в течение года в возрасте до 1 года, есть родившиеся как в прошлом календарном году, так и в текущем, и соотносить умерших только с родившимися в этом

году некорректно. Применение данного способа возможно лишь в том случае, когда число родившихся в отчетном и прошлом году одинаково, что в реальной жизни практически не встречается.

ВОЗ для расчета коэффициента младенческой смертности рекомендована формула Ратса, в которой используется допущение, что среди детей, умерших в возрасте до 1 года в данном календарном году, приблизительно 1/3 родились в предыдущем году:

Применение данной формулы корректно в том случае, если среди умерших детей соотношение родившихся в данном и предыдущем году остается неизменным, однако эта пропорция на практике может меняться (например, 1/5 и 4/5, 1/4 и 3/4 и т.д.). В таких случаях более приемлем способ пропорционального деления. Он складывается из двух этапов.

Первый этап: число детей, умерших в течение года на 1-м году жизни, принимают за 100%, из них:

- родившиеся в данном календарном году принимаются за х%;

- родившиеся в предыдущем календарном году принимаются за х2%. Второй этап: в знаменателе берут не конкретный, заранее определенный коэффициент (1/5, 1/3 и т.д.), а процент от числа родившихся, который был определен на первом этапе. В данном случае формула младенческой смертности будет выглядеть следующим образом:

Коэффициент ранней неонатальной смертности рассчитывают по формуле:

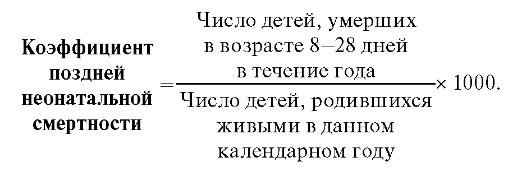

Коэффициент поздней неонатальной смертности рассчитывают по формуле:

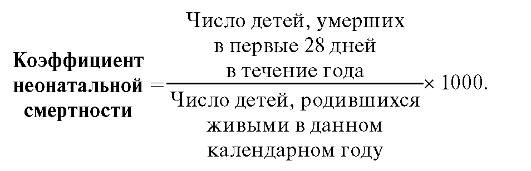

Коэффициент неонатальной смертности рассчитывают по формуле:

Коэффициента постнеонатальной смертности рассчитывают по формуле:

В педиатрической практике коэффициенты поздней неонатальной и постнеонатальной смертности рассчитывают по формулам:

Помимо коэффициента младенческой смертности в международной практике принято рассчитывать коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет. Этот показатель выбран Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в качестве индикатора благополучия детского населения в различных государствах. Его рассчитывают по формуле:

Этот показатель в 2009 г. в Российской Федерации составил 10,1%о.

Для оценки состояния здоровья детского населения важное значение имеет коэффициент детской смертности, который рассчитывают по формуле:

Этот показатель в 2009 г. в Российской Федерации составил 0,98%.

Перинатальная смертность. С 1963 г. в статистику здоровья населения и практику здравоохранения введен термин«перинатальный период». Всемирная ассамблея здравоохранения определила перинатальный период как период, который начинается с 22-й полной недели (154-го дня) внутриутробной жизни плода (в это время в норме масса его тела составляет 500 г) и заканчивается спустя 7 полных дней (168 ч) жизни после рождения.

Перинатальный период включает в себя 3 периода: антенатальный (с 22-й недели беременности до родов), интранатальный (период родов) и постнатальный (первые 168 ч жизни). Постнатальный период соответствует раннему неонатальному периоду. Каждому периоду соответствует свой показатель смертности. Следует подчеркнуть, что перинатальная смертность не является составной частью младенческой смертности; в последнюю входит лишь одна составляющая перинатальной смертности - постнатальная (ранняя неонатальная) смертность.

Коэффициент перинатальной смертности рассчитывают по формуле:

Этот показатель в 2009 г. в Российской Федерации составил 7,8%0.

Постнатальную смертность рассчитывают по той же формуле, что и раннюю неонатальную смертность. Антенатальная и интранатальная смертность в сумме дают мертворождаемость, которую рассчитывают по формуле:

Этот показатель в 2009 г. в Российской Федерации составил 4,7%0.

Для регистрации смерти ребенка (плода) в перинатальном периоде заполняется «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» (ф. 106-2/у-08). Выделяют две группы причин перинатальной смертности:

- причины, при которых к гибели ребенка (плода) привели заболевания или состояния матери или последа, патология беременности, родов;

- причины, связанные с заболеванием и/или состоянием самого ребенка (плода).

Раздельное изучение смертности в перинатальном периоде и на 1-м году жизни не позволяет получить полную картину потерь всех жизнеспособных детей. В этой связи ВОЗ было введено понятие «фетоинфантильные потери» (ФИП). Показатель ФИП включает мертворождаемость и смертность детей на 1-м году жизни.

Коэффициент ФИП рассчитывают по формуле:

Этот показатель в 2009 г. в Российской Федерации составил 12,8%0.