EKG_i_FKG_2013

.pdf

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра пропедевтики внутренних болезней

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ССС (ЭГК и ФКГ)

Зав. кафедрой, проф. Конопля Е.Н.

Курск - 2013

ПЛАН

Введение

1. Биоэлектрические основы электрокардиографии

Основные функции сердца

2. Формирование нормальной электрокардиограммы (ЭКГ)

3. Методика регистрации электрокардиограммы

4. Нормальная электрокардиограмма

5. Анализ электрокардиограммы

6. Электрокардиография при гипертрофии предсердий и желудочков

7. Список литературы

Электрокардиография

Электрокардиография (ЭКГ) – метод регистрации биоэлектрических потенциалов, возникающих в сердце при его деятельности.

С помощью ЭКГ можно диагностировать

различные формы ИБС (стенокардия и инфаркт миокарда);

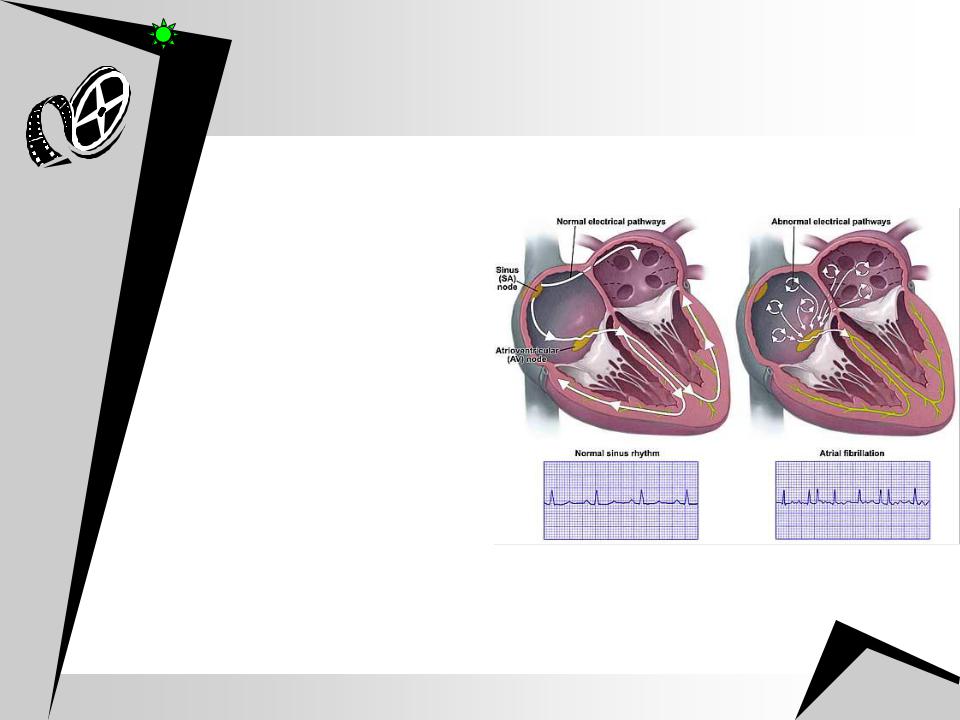

нарушение ритма, проводимости и возбудимости;

тромбоэмболию легочной артерии перегрузки и расширение предсердий и

желудочков перикардиты и др.

Электрокардиограмма – графическая запись

электрической активности сердца с помощью электродов, помещенных вне сердца.

Введение

Деятельность сердца обусловлена его основными функциями: автоматизмом, возбудимостью, проводимостью и сократимостью.

Метод электрокардиографического исследования позволяет достаточно полно изучить данные функции.

Автоматизм – способность сердца вырабатывать электрические импульсы самостоятельно;

Возбудимость – способность сердца возбуждаться под влиянием внешних или внутренних раздражителей;

Сократимость – способность сердца сокращаться в ответ на возбуждение;

Проводимость – способность сердца проводить импульсы от места возникновения до сократительного миокарда.

1.1. Биоэлектрические основы ЭКГ

OСНOВНЫЕ ФУНКЦИИ СЕРДЦА

Функция автоматизма - заключается в способности сердца

Функция автоматизма - заключается в способности сердца

вырабатывать электрические импульсы при отсутствии внешних раздражений.

Функцией автоматизма обладают клетки СА – узла и АВ - соединения предсердий и желудочков.

СА – узел является центром первого порядка и вырабатывает электрические импульсы с частотой 60 – 80 в минуту.

АВ – соединения являются центром автоматизма второго порядка и вырабатывают электрические импульсы с частотой 40 – 60 в минуту.

Центрами автоматизма третьего порядка являются нижняя часть пучка Гиса, его ветви и волокна Пуркинье. Они вырабатывают электрические импульсы с частотой 25 – 45 в минуту.

Все волокна проводящей системы сердца ( кроме средней части АВ

– узла ) потенциально обладают функцией автоматизма.

В норме единственным водителем ритма является СА – узел, который подавляет автоматическую активность остальных водителей ритма сердца.

1.2. Биоэлектрические основы ЭКГ

Функция проводимости - это способность

к проведению возбуждения, возникшего в каком – либо участке сердца, к другим

отделам сердечной мышцы.

Функцией проводимости обладают волокна специализированной проводящей системы сердца и сократительный миокард.

Функцией проводимости обладают волокна специализированной проводящей системы сердца и сократительный миокард.

В норме волокна возбуждения генерализуются в СА – узле распространяются по проводящим путям на правое пред - сердие и левое предсердие, сверху вниз на АВ – узел и затем на проводящие пути желудочков

В норме волокна возбуждения генерализуются в СА – узле распространяются по проводящим путям на правое пред - сердие и левое предсердие, сверху вниз на АВ – узел и затем на проводящие пути желудочков

1..33.. Биоэлектрические основы ЭКГ

Функция сократимости – это способность сердечной мышцы сокращаться в ответ на возбуждение. Этой функцией обладает сократительный миокард.

Функция возбудимости - это способность сердца возбуждаться под влиянием импульсов.

Функцией возбудимости обладают клетки проводящей системы сердца и сократительный миокард.

1..14. Биоэлектрические основы ЭКГ

Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой

Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой

кривую токов возбуждения сердечной мышцы, образование которых связано со сложными химическими, физико-химическими и физическими процессами, циклически протекающими в миокарде.

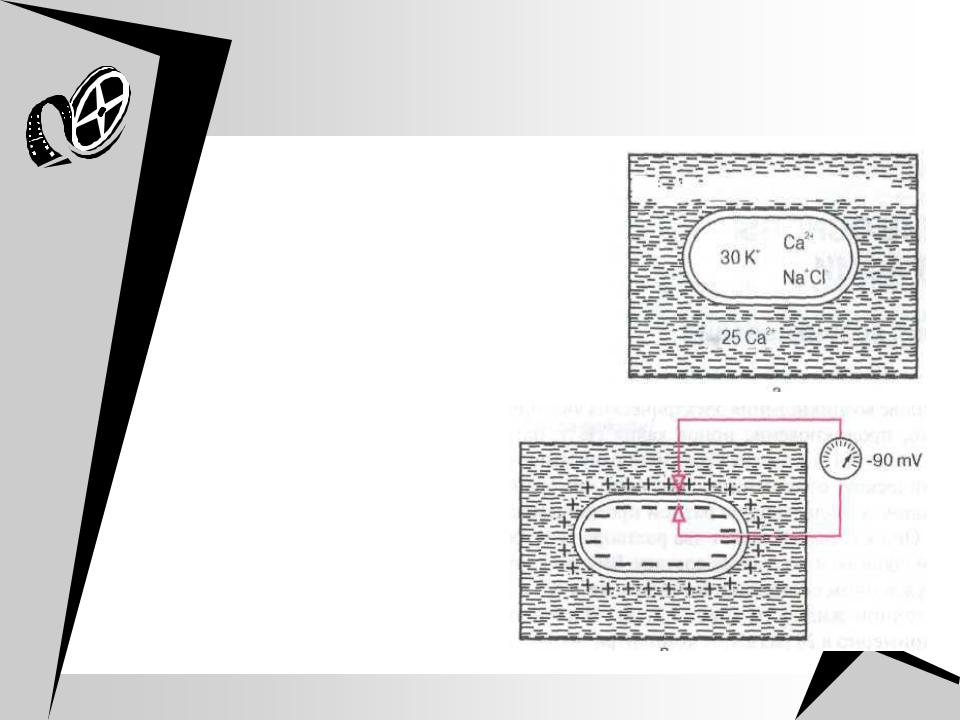

Теоретической основой ЭКГ является мембранная теория возбуждения миокарда.

Согласно этой теории возникновение электрических потенциалов сердечной мышцы связано с движением ионов через клеточную мембрану.

Основную роль при этом играют катионы Na+ и К+ . Внутри клетки К+ значительно больше чем во внеклеточной жидкости; концентрация внутриклеточного Nа+, наоборот, намного меньше, чем вне клетки.

В покое наружная поверхность клетки

миокарда заряжена положительно

миокарда заряжена положительно

вследствие преобладания там катионов Na+,

вследствие преобладания там катионов Na+,

внутренняя поверхность клеточной мембраны имеет отрицательный заряд вследствие преобладания внутри клетки анионов (Сl- и др.).

внутренняя поверхность клеточной мембраны имеет отрицательный заряд вследствие преобладания внутри клетки анионов (Сl- и др.).

В этих условиях клетка поляризована и

при регистрации электрических процессов с помощью наружных электродов разности потенциалов не будет.

Если же в этот период ввести

микроэлектрод внутрь клетки, то регистрируется так называемый трасмембранный потенциал покоя (ТМПП), достигающий - 90 мВ.

Под воздействием внешнего электрического

импульса клеточная мембрана становится проницаемой для катионов натрия, которые устремляются внутрь клетки (вследствие разности внутри и внеклеточной концентрации) и переносят туда свой положительный заряд.

Наружная поверхность данного участка приобретает (-) отрицательный заряд, вследствие преобладания там анионов (Сl-, и др.). Изменяется величина ТМПП.

Кривая изменения трансмембранного потенциала во время возбуждения носит название трансмембранного потенциала действия (ТМПД).

Различают несколько фаз ТМПД миокардиальной клетки.