- •Предисловие к третьему изданию

- •Содержание

- •Глава 1

- •Глава II

- •Глава IV

- •Глава V

- •Глава VI вывихи нижней челюсти

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •Глава XII

- •Глава XIII

- •Глава XIV

- •Повреждения костей и мягких тканей лица,

- •Глава I

- •Глава 1 Общие сведения о неогнестрельных переломах челюстей у взрослых

- •Глава 1 Общие сведения о неогнестрельных переломах челюстей у взрослых

- •Глава II

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава III

- •Глава 3 Повреждения челюстей и зубов у детей

- •II Переломы ветви а Одиночные

- •Глава IV

- •Глава V

- •Глава 5 Неогнестрельные переломы скуловой кости и скуловой дуги Таблица 4 Субъективные и объективные симптомы повреждения скуловой кости и дуги (по ю. И. Вернадском)', 1985-1998)

- •Височный метод Gillis, Kilner, Stone (1927)

- •Подвешивание и вытяжение скуловой кости

- •Глава VI

- •Метод Гиппократа — п. В. Ходоровича

- •Метод г. Л. Блехмаиа-ю. Д. Гершуни

- •Глава 6 Вывихи нижней челюсти

- •Исходы привычных передних вывихов

- •Глава 6. Вывихи нижней челюсти задние вывихи

- •Методика устранения заднего вывиха

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •4) Тотальные или субтотальные дефекты носа (ринопластика по методу ф. М. Хитрова);

- •Глава XII

- •Показания к свободной пересадке кожи:

- •Глава XIII

- •Вестибулопластика по методу л. Ф. Корчак

- •Гингивоостеопластика по методу ю и Вернадского и е а Ковалевой

- •Гингивоостеопластика по в. А. Киселеву

- •Методика имплантации по в. В. Лосю

- •Глава XIV вровденные несращения губы и нёба (внгн)*

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Метод Миларда (Millard)-h. А. Козина

- •Метод л. В. Харькова (1987, а. С. 1526656)

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •7. Метод реконструкции губы и носа после неудачной пластики по поводу одно- или двустороннего асимметричного несращения губы (рис. 133)

- •III. Углубление преддверия рта после неудачного устранения двустороннего несращения верхней губы (рис. 135)

- •IV. Формирование фильтра с помощью свободного кожного трансплантата (рис. 136)

- •V. Формирование фильтрума за счет кожно-хрящевого трансплантата из ушной раковины (рис. 137)

- •VI. Устранение обширного дефекта красной каймы верхней губы (рис. 138)

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Методы радикальной (одноэтапной) ураностафнлопластики по ю. И. Вернадскому

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Двухэтапная пластика нёба по Во (Veau)

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава XV приобретенные дефекты и деформации нёба

- •Глава 15 Приобретенные дефекты и деформации неба

- •Глава XVI

- •Пластика встречными треугольными лоскутами по методу Serre-a. А. Лимберга

- •Операция по методу г. В. Кручинского

- •Операция по методу н. М. Александрова

- •Операция по методу Седилло (Sedillot)

- •Пластика губ филатовским стеблем и способом Бернарда (Bernard) - н.И. Шапкина

- •Метод а. Э. Рауэра-н. М. Михельсона

- •Методика операции (по г. И. Паковичу)

- •Лечение врожденных деформаций и несращений кончика носа (по г. И. Паковичу)

- •Методика костнопластического исправления остаточных деформаций

- •Глава 16. Приобретенные и врожденные дефекты и деформации лица сторона запавшая, втянутая рубцами в

- •Устранение частичных дефектов носа Метод к. П. Суслова-г. В. Кручинского

- •Классификация Рубцовых деформаций шеи

- •Глава XVII

- •Подвешивание нижнего века с введением «раковины» (в модификации м. Э. Ягизарова)

- •Глава XVIII

- •Глава 18. Свищи слюнных желез и их выводных протоков

- •Метод с. М. Соломенного и соавторов

- •Глава XIX

- •Рассечение фиброзных спаек внутри сустава

- •Артропластика по методу в с. Йовчева

- •Артропластика по II методу г. П. И ю. И. Вернадских (а с №623549, рис 250)

- •Глава 19. Контрактуры нижней челюсти и анкилозы височно-нижнечелюстных суставов

- •Послеоперационное ведение больного

- •Глава XX

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Устранение небольших сегментарных дефектов тела нижней челюсти впереди ее угла

- •Глава XXI

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Горизонтальная остеотомия ветви челюсти

- •Вертикальная остеотомия тела челюсти

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Межкортикальная остеотомия угла и ветви челюсти по г. Г. Митрофанову и в. В. Рудько

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Исход хирургического лечения прогении

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Основные виды хирургических вмешательств при открытом прикусе

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •II вариант подслнзистм операции

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава XXII

- •Глава XXIII начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава 23. Начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава 23 Начала черепно челюстью лицевой хирургии

- •Глава 23 Начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава XXIV

- •I период (1918-1920)

- •II период (1921-1930)

- •III период (1931-1940)

- •IV период - годы великой отечественной войны (1941-1945)

- •V период (1946-1958)

- •VI период (1959-1962)

- •VII период (1963-1990)

- •VIII период (1991-1998)

- •Раздел I

- •Раздел II обезболивание челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел III удаление зубов

- •Раздел IV воспалительные процессы в челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел V опухоли челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел VI травматология челюстно-лицевой области

- •Раздел VII

- •Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой области

Методика операции (по г. И. Паковичу)

После обезболивания тканей раствором анестетика делают разрез «птички» (по А.Э. Рауэру) Для предотвращения образования послеоперационного втянутого рубца нужно нижний край кожи в области раны отсепаровать на 1-1.5 мм. Кожу в области кончика и спинки носа отсепа-ровывают на глубину 1.5 см сначала скальпелем, а затем с помощью не особенно острого узкого распатора либо куперовских ножниц. При этом следует стремиться продвигаться в одном слое и отсепаровывать кожу «с запасом»: несколько шире, чем имплантируемый хрящ, и с достаточным количеством подкожной жировой клетчатки, чтобы впоследствии под кожей не были видны контуры хрящевого трансплантата.

В случаях отсепаровки слишком тонкого слоя тканей кожа над хрящом будет вначале бледной, а затем синюшной из-за недостаточной циркуляции крови.

Хрящевой саженец вырезают из реберного хряща на деревянной стерильной дощечке (для упора). Учитывая, что поперечное сечение ребра имеет овальную форму, положение обрабатыва-

Рис 207 Этапы моделирования трансплантата из реберного хряща по методу Г И Паковича.

а - срезание верхней поверхности хряща, 6 — срезание боковых поверхностен и закругление краев, в — придание хрящу

формы, соответствующей запавшей спинке носа, г — окончательная форма хряща

241

Рис. 208. Схема соотношения хряща или пластмассового имплантата с надкостницей:

а — верхний конец саженца, введенный под надкостницу (при небольшом западении спинки носа); б — саженец, помещенный на надкостницу носовых костей (при резком западении спинки носа).

емого хряща должно быть различным в зависимости от того, какой формы необходимо изготовить вкладыш.

Чтобы облегчить моделирование требуемой формы трансплантата, Г. И. Пакович рекомендует молодым врачам пользоваться заранее заготовленным восковым шаблоном, который перед операцией помещают в 95% спирт на 25-30

Рис. 209. Схематическое изображение последствий неточности припасовки вкладыша:

а — конец трансплантата, выступающий под кожей спинки носа; б — трансплантат недостаточной длины, в результате чего носовые кости выступают вперед.

Рис. 210 Схематическое изображение соотношения хрящевого трансплантата с носовыми костями (а) и положения распатора при образовании углубления под носовыми костями (б) по Г. И. Паковичу.

мин, затем высушивают, обрабатывают раствором антибиотика и хранят на стерильном столе.

Если шаблона нет, перед началом операции измеряют длину седловидного западения с помощью стерильной палочки, на которой делают насечку. Этот прием избавляет хирурга от необходимости прикладывать кусочек обрабатываемого хряща к поверхности носа, чтобы определить длину и форму трансплантата, и уменьшает угрозу инфицирования.

Последовательность этапов моделирования хрящевого вкладыша представлена на рис. 207.

Создав вкладыш нужной формы, из раны извлекают марлевый тампон и вводят трансплантат в подкожный карман.

Если западение костной части перегородки носа нерезкое,разрезают надкостницу над носовыми костями, отслаивают ее распатором, образуя карман, и в него вводят верхний заостренный конец вкладыша (рис. 208 а), благодаря чему он хорошо фиксируется в ране.

Если же седловидное западение костной части перегородки носа очень резковыражено, нельзя малорастяжимую надкостницу поднять до необходимой высоты и подвести под нее конец вкладыша. В таких случаях его конец располагают поверх надкостницы (б).

При устранении западения в перепончатой части перегородки следует учитывать, что малейшая неточность в припасовке вкладыша проявится неровностью спинки носа сразу же после исчезновения послеоперационного отека. Если вкладышбольшенеобходимого, его верхний конец накладывается на нижний край носовых костей и образует заметный выступ (рис. 209 а). Если же вкладышменьше,чем это нужно, носовые кости возвышаются над ним (б). Поэтому Г. И. Пакович рекомендует создавать шип и уступ в области верхнего конца трансплантируемого хряща (рис. 210 а), благодаря чему образуется небольшой слепой карман под передним краем носовых костей. Для этого здесь сначала срезают скальпелем участок хряща перегородки носа, разрезают надкостницу в поперечном направлении и отслаивают ее при помощи распатора (б). В результате шип вкладыша входит под нижний край носовых костей, располагаясь на отслоенной надкостнице и достигая иногда нижнего края костной части перегородки носа; в желобке вкладыша помещается передний край хряща перегородки носа с прикрепленными к нему добавочными носовыми хрящами. Нижний отдел вкладыша вплотную прилежит к верхним краям латеральных ножек больших хрящей крыльев носа, а нижний край носовых костей образует с вкладышем стыковое соединение в виде замка.

При устранении западения костного и перепоночного отделов перегородки носа необходи-

242

Рис211 Схема предупреждения смещений трансплантата (по Г И Паковичу)

А - образование выступа под кожей спинки носа в результате смещения верхнего конца трансплантата вперед

Б - введение в туннель, образованный под кожей, стропилки, удерживающей трансплантат от смещения,

В — положение трансплантата и стропилки по отношению друг к другу, носовой ости (а) и мягким тканям носа

мо, во-первых, изготовить более длинный и тонкий хрящевой вкладыш, на который, к сожалению, трудно нанести насечки, так как можно перерезать его Поэтому такой узкий вкладыш лучше брать из центральной части куска хряща, одинаково удаленной от надхрящницы В результате сила натяжения отдельных хрящевых волокон вкладыша будет одинаковой со всех сторон, и поэтому не произойдет его деформация после операции Во-вторых, следует учитывать, что при седловидных западениях спинки носа нередко наблюдается еще и врожденное недоразвитие хря ща перегородки носа в передне-нижнем отделе Поэтому вкладыш, помещенный при такой де формации под кожу спинки носа, опирается лишь на носовые кости снизу в виде хряща пе регородки носа и опускается из-за отсутствия опо ры Этому способствует давление кожи в области перепончатой части перегородки носа, особен но его кончика, где кожа толстая и упругая В результате опускания нижнего конца вкладыша верхний его конец поднимается, разрывает над костницу и заметно выступает над поверхнос тью спинки носа (рис 211 А) Поэтому нижнему концу вкладыша нужно создать подпорку (Б) в виде стропилки из прямоугольного кусочка хряща толщиной в 2 5-3 мм, длина ее должна соответствовать высоте отсутствующего хряща перегородки носа, т е расстоянию от носового гребня верхней челюсти до перехода медиальных ножек больших хрящей крыльев носа в латеральные На конце стропилки, обращенном к передней носовой ости, создают желоб (а) для упо ра в ость (В) глубиной 4-5 мм, чтобы она фик сировалась плотно и не соскальзывала

На конце стропилки, обращенном к кончику носа, создают квадратный шип, по бокам кого рого имеются выступы (плечики) Соответственно размерам сечения этого шипа делают отверстие на нижнем конце хрящевого вкладыша, за

готовленного для устранения западения спинки носа Таким образом сочленяют два хрящевых вкладыша

Чтобы определить высоту стропилки и поме стить ее на нужное место, разрез А Э Рауэра на кончике носа продолжают вниз по перегородке носа до нижней губы Расслаивают кожу перего родки до носового гребня, измеряют (стальной линейкой или линейным инструментом) высоту необходимой стропилки и приступают к ее моделированию Затем помещают ее между правой и левой частями расщепленной кожи перегородки, проверяют устойчивость и соединяют, как сказано выше, с концом основного вкладыша

Если шип на стропилке длиннее, чем нужно, и выступает над поверхностью отверстия в основном вкладыше, конец его срезают до уровня верхней поверхности основного вкладыша

Нижнему концу основного вкладыша можно придать любую форму, соответственно желаемой форме кончика носа

Если большие хрящи крыльев носа развиты нормально, а кончик носа имеет правильную форму (на фоне западения спинки носа и при отсутствии перепончатой части перегородки носа), конец вкладыша можно смоделировать узким и поместить в бороздку между большими хрящами крыльев носа

Если кончик носа широкий и уплощенныи, можно (перед помещением вкладыша) отсечь хрящи крыльев носа в месте перехода в меди альные ножки, а затем сшить их над вкладышем В результате кончик носа поднимется и станет округлым

Наконец, когда большие хрящи крыльев носа слабо развиты или резко деформированы, концевой отдел основного вкладыша следует сделать толстым и округлым, что обеспечит необходимую форму носа

243

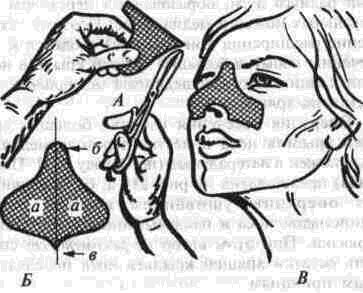

Рис. 212. Коллодиевая повязка по Г. И. Паковичу:

А — выкраивание повязки из сложенных пополам кусков марли;

Б — развернутая повязка;

В — положение пропитанной коллодием повязки на лице больного.

После введения хрящевого вкладыша, предварительно обработанного 5% спиртовым раствором йода, накладывают швы по линии разреза, тампонируют оба нижних носовых хода на 1-2 дня (чтобы избежать образования гематомы), а на нос накладывают коллодиевую повязку, пригодную и при других косметических операциях. Для изготовления повязки квадратные марлевые салфетки (15х15 см) складывают в 4-8 слоев и тщательно разглаживают. Чтобы обеспечить обеим половинам повязки симметричность формы, взятые слои марли перегибают по средней линии. Из сложенных пополам марлевых кусков вырезают ножницами фигуру (рис. 212 А), несколько напоминающую профиль шляпы. После развертывания марли получается повязка в форме бабочки (Б), в ней различают два щечных отдела (а), лобный (б) и отдел кончика носа (в). Вырезанные слои марли опускают в стакан с коллодием и слегка отжимают, затем накладывают на сухую поверхность кожи носа и щек. Пальцами придают повязке форму носа, воспроизводя его рельеф (В). При этом отжимают оставшуюся в ране кровь, капли которой просачиваются между швами.

Такая повязка отвердевает через 5-8 мин, является достаточно жесткой, чтобы удержать хрящевой трансплантат в заданном ему положении и предупредить образование гематомы. Кроме того, она обеспечивает асептическое состояние подлежащей кожи, не закрывает глаза, не препятствует приему пищи и туалету лица.

Снимают коллодиевую повязку через 6-10 дней после операции, пропитав ее эфиром или спиртом (тем, что легче переносит больной). Снятие повязки облегчается благодаря скоплению под ней отделяемого сальных и потовых желез носа и щек.

Эндоназалъный метод введения аллохрящевого вкладыша

Эндоназальный метод введения аллохрящевого вкладыша из косметических соображений эффективнее, чем экстраназальный. Показан он при западении спинки носа выше больших хрящей крыльев носа. Если седловина расположена ниже, применять эндоназальный метод операции нецелесообразно, так как после нее, как правило, возникает рубцовая деформация крыла носа.

Методика операции (по Г. И. Паковичу):делают разрез (длиной 1.5-2 см) слизистой оболочки в поперечном направлении на границе между указанными хрящами; небольшими изогнутыми тупоконечными ножницами отслаивают кожу над добавочным носовым хрящом, а затем в зоне западения спинки носа, кончика и в области крыльев носа (рис. 213 а). Если зона отсе-парованной кожи будет несколько длиннее и шире площади трансплантата, это позволит установить его в правильное положение (б).

В случаях, когда нижний край седловины расположен ниже разреза слизистой оболочки, отслойку кожи следует производить еще выше, чтобы трансплантат можно было полностью ввести под кожу над разрезом. Только после того, как нижний конец трансплантата пройдет разрез слизистой оболочки, обратным движением, минуя разрез, помещают его в запавший участок (в).

Верхний конец хрящевого вкладыша вводят под надкостницу носовых костей, как при операциях с наружным разрезом.

Рис. 213. Эндоназальный метод устранения седловидного западения носа по Г. И. Паковичу:

а — отслойка кожи ножницами; 6 — границы отслойки кожи; в — правильное положение вкладыша.

244

Края раны на слизистой оболочке носа зашивают кетгутом, носовые ходы тампонируют марлевыми полосками на 2-3 дня. Снаружи накладывают фиксирующую коллодиевую повязку.

При коррекции дефектов спинки носа пластмассовыми вкладышами следует избегать пересадки монолитных эксплантатов, так как это часто приводит к застойным явлениям в покрывающей имплантат коже (она становится синюшной, особенно при понижении температуры окружающего воздуха). Нередко наблюдается секвестрация таких вкладышей, особенно после случайной травмы носа.

Данные экспериментальных исследований и клинических наблюдений показывают, что наилучшим материалом для эксплантации являются каркасные эксплантаты из тефлоновой сетки толщиной 0.6-0.8 мм. Наружный разрез по Рау-эру при введении такого эксплантата требуется только тогда, когда он достигает больших размеров, при выраженных искривлениях и комбинированных деформациях носа делают наружный и эндоназальный (между крыльным и треугольным хрящом) разрезы острым глазным скальпелем.

Нижний назальный разрез или внутренний маргинальный вдоль крыла носа производят при западениях перепончатой и костно-перепонча-той частей перегородки носа, а также при некоторых деформациях крыла носа.