- •Предисловие к третьему изданию

- •Содержание

- •Глава 1

- •Глава II

- •Глава IV

- •Глава V

- •Глава VI вывихи нижней челюсти

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •Глава XII

- •Глава XIII

- •Глава XIV

- •Повреждения костей и мягких тканей лица,

- •Глава I

- •Глава 1 Общие сведения о неогнестрельных переломах челюстей у взрослых

- •Глава 1 Общие сведения о неогнестрельных переломах челюстей у взрослых

- •Глава II

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава 2 Методы постоянного закрепления отломков челюстей

- •Глава III

- •Глава 3 Повреждения челюстей и зубов у детей

- •II Переломы ветви а Одиночные

- •Глава IV

- •Глава V

- •Глава 5 Неогнестрельные переломы скуловой кости и скуловой дуги Таблица 4 Субъективные и объективные симптомы повреждения скуловой кости и дуги (по ю. И. Вернадском)', 1985-1998)

- •Височный метод Gillis, Kilner, Stone (1927)

- •Подвешивание и вытяжение скуловой кости

- •Глава VI

- •Метод Гиппократа — п. В. Ходоровича

- •Метод г. Л. Блехмаиа-ю. Д. Гершуни

- •Глава 6 Вывихи нижней челюсти

- •Исходы привычных передних вывихов

- •Глава 6. Вывихи нижней челюсти задние вывихи

- •Методика устранения заднего вывиха

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •4) Тотальные или субтотальные дефекты носа (ринопластика по методу ф. М. Хитрова);

- •Глава XII

- •Показания к свободной пересадке кожи:

- •Глава XIII

- •Вестибулопластика по методу л. Ф. Корчак

- •Гингивоостеопластика по методу ю и Вернадского и е а Ковалевой

- •Гингивоостеопластика по в. А. Киселеву

- •Методика имплантации по в. В. Лосю

- •Глава XIV вровденные несращения губы и нёба (внгн)*

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Метод Миларда (Millard)-h. А. Козина

- •Метод л. В. Харькова (1987, а. С. 1526656)

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •7. Метод реконструкции губы и носа после неудачной пластики по поводу одно- или двустороннего асимметричного несращения губы (рис. 133)

- •III. Углубление преддверия рта после неудачного устранения двустороннего несращения верхней губы (рис. 135)

- •IV. Формирование фильтра с помощью свободного кожного трансплантата (рис. 136)

- •V. Формирование фильтрума за счет кожно-хрящевого трансплантата из ушной раковины (рис. 137)

- •VI. Устранение обширного дефекта красной каймы верхней губы (рис. 138)

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Методы радикальной (одноэтапной) ураностафнлопластики по ю. И. Вернадскому

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и нёба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Двухэтапная пластика нёба по Во (Veau)

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14 Врожденные несращения губы и неба

- •Глава 14. Врожденные несращения губы и неба

- •Глава XV приобретенные дефекты и деформации нёба

- •Глава 15 Приобретенные дефекты и деформации неба

- •Глава XVI

- •Пластика встречными треугольными лоскутами по методу Serre-a. А. Лимберга

- •Операция по методу г. В. Кручинского

- •Операция по методу н. М. Александрова

- •Операция по методу Седилло (Sedillot)

- •Пластика губ филатовским стеблем и способом Бернарда (Bernard) - н.И. Шапкина

- •Метод а. Э. Рауэра-н. М. Михельсона

- •Методика операции (по г. И. Паковичу)

- •Лечение врожденных деформаций и несращений кончика носа (по г. И. Паковичу)

- •Методика костнопластического исправления остаточных деформаций

- •Глава 16. Приобретенные и врожденные дефекты и деформации лица сторона запавшая, втянутая рубцами в

- •Устранение частичных дефектов носа Метод к. П. Суслова-г. В. Кручинского

- •Классификация Рубцовых деформаций шеи

- •Глава XVII

- •Подвешивание нижнего века с введением «раковины» (в модификации м. Э. Ягизарова)

- •Глава XVIII

- •Глава 18. Свищи слюнных желез и их выводных протоков

- •Метод с. М. Соломенного и соавторов

- •Глава XIX

- •Рассечение фиброзных спаек внутри сустава

- •Артропластика по методу в с. Йовчева

- •Артропластика по II методу г. П. И ю. И. Вернадских (а с №623549, рис 250)

- •Глава 19. Контрактуры нижней челюсти и анкилозы височно-нижнечелюстных суставов

- •Послеоперационное ведение больного

- •Глава XX

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20. Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Глава 20 Дефекты нижней челюсти

- •Устранение небольших сегментарных дефектов тела нижней челюсти впереди ее угла

- •Глава XXI

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Горизонтальная остеотомия ветви челюсти

- •Вертикальная остеотомия тела челюсти

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Межкортикальная остеотомия угла и ветви челюсти по г. Г. Митрофанову и в. В. Рудько

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Исход хирургического лечения прогении

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Основные виды хирургических вмешательств при открытом прикусе

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •II вариант подслнзистм операции

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21. Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава 21 Аномалии и деформации челюстей

- •Глава XXII

- •Глава XXIII начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава 23. Начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава 23 Начала черепно челюстью лицевой хирургии

- •Глава 23 Начала черепно-челюстно-лицевой хирургии

- •Глава XXIV

- •I период (1918-1920)

- •II период (1921-1930)

- •III период (1931-1940)

- •IV период - годы великой отечественной войны (1941-1945)

- •V период (1946-1958)

- •VI период (1959-1962)

- •VII период (1963-1990)

- •VIII период (1991-1998)

- •Раздел I

- •Раздел II обезболивание челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел III удаление зубов

- •Раздел IV воспалительные процессы в челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел V опухоли челюстно-лицевой области (чло)

- •Раздел VI травматология челюстно-лицевой области

- •Раздел VII

- •Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой области

Гингивоостеопластика по методу ю и Вернадского и е а Ковалевой

Учитывая технические трудности при полу чении и обработке костного мозга, лиофилиза ции костной муки, при пародонтите I—II—III степеней нами предложено производить гинги во остеопластику (по В А Киселеву), но при

менять вместо лиофилизированнои кости впол не доступную для всех практических врачей смесь из аутогенного и ксеногенного пластического материалов (ас №789105) Методика операции (рис 101)

1 ) производят разрез слизистой оболочки и над костницы по десневому краю и вершинам десневых сосочков

2 ) отслаивают слизисто надкостничный лоскут который по величине немного (на 1 2 мм) больше глубины костных патологических карманов набором острых инструментов (кю-ретки фиссурные боры фрезы) удаляют из костных карманов конкременты, эпителий их внутренней поверхности, патологические грануляции

3 ) из краев костных полостей (бухт) экскава тором берут мелкие кусочки костной тка ни, которые используют для изготовления пластического материала, производят тща тельный гемостаз костные бухты дефекты заполняют особым пластическим материа лом-пастои разработанным нами для этих целей он представляет собой смесь из мел ких кусочков аутокости и стерильного ксе нопластического материала Последний при готавливают до операции следующим пу тем яичную скорлупу кипятят в изотоническом растворе натрия хлорида при температуре 100°С в течение 30 мин отде ляют от нее белковую оболочку скорлупу тщательно измельчают вместе со связующим веществом - гипсом (в соотношении около 2 1) и обрабатывают в стерилизаторе в ог неупорнои пробирке

4 ) смешивают кусочки аутокости с ксеногенным порошком соблюдая следующее соотноше ние аутокость 16 20%, связующее веще ство (гипс или медицинский клеи) - 24 36%, яичная скорлупа - остальное

5 ) вводимую в бухты и узуры альвеолярного отростка смесь из аутокости гипса и по рошка из яичной скорлупы смешивают с кровью больного превращая ее в пастооб разную массу

Рис 101 Профилактика прогрессирующей атрофии кости десны по способу Ю И Вернадского и Е А Ковалевой (объясне ние в тексте)

138

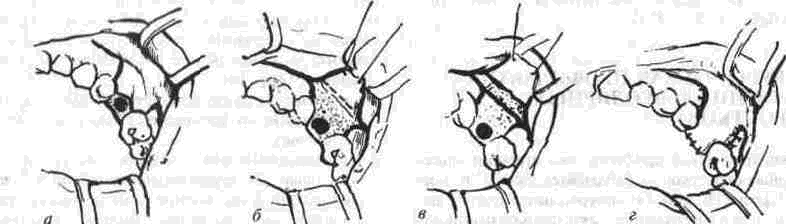

Рис 102 Схема устранения соустья между полостью рта и верхнечелюстной пазухой лоскутом на ножке из преддверия рта а — разрез для образования трапециевидного слизисто-надкостничного лоскута, б — лоскут слизистой и надкостницы отсепароваи, взят на лигатуру, пунктиром показана линия рассечения надкостницы для придания лоскуту мобильности, в — рассечена надкостница, г ~ мобилизованным лоскутом закрыто соустье, наложены швы

6) слизисто надкостничный лоскут возвраша ют на прежнее место и фиксируют к слизи стой оболочке десны с язычной стороны по лиамидным швом в каждом межзубном про межутке;

7 ) на оперированный участок накладывают ле чебную пасту-повязку, состоящую из оки си цинка, дентина (1:1) и оксикорта. После операции применяют ирригацию по лости рта, аппликацию десен эктерицидом, со ком каланхоэ, УВЧ терапию, повторное надо жение лечебной пасты После полного рубцева ния в области десневого края назначают ионофорез 2 5% р paкальция глицерофосфата (15 сеансов)

По нашим данным, проведение гингивоос-теопластики таким способом дает положитель ный результат у 90% больных, а при аналогич ных операциях, но без применения аутоксеноп ластической смеси — только у 50%

Г. П Бернадская и Л Ф Корчак (1998) при гингивоостеопластике в качестве пластического материала используют порошок кергапа - ос-теотропного препарата из керамического гидро-ксилапатита и трикальцийфосфата Кергап яв ляется нетоксичным, биологически совмести мым материалом, состав и структура которого идентичны составу и структуре минеральной составляющей кости, поэтому он благотворно влияет на репаративный остеогенез, способствует возрастанию скорости заживления костных ран

Методика после проведения хирургического вмешательства на десне по общепринятой схеме лоскутных операций, узуры в кости и межзубные промежутки заполняют пастообразной массой, приготовленной из кергапа (стериль ный порошок кергапа на стерильной стеклян ной пластинке замешивают шпателем на крови пациента до образования густой пастообразной смеси) Слизисто надкостничный лоскут уклады

вают на прежнее место и тщательно ушивают синтетической нитью в каждом межзубном промежутке Швы снимают на 8 10-е сутки Во всех случаях авторы отмечали заживление послеоперационных ран первичным натяжением, стабилизацию процесса на протяжении всего срока наблюдения (1-2 года)

ПЕРФОРАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ ВЕРХНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ

Они возникают чаще всего при удалении верхних малых и больших коренных зубов, немедленно или через несколько дней проявляясь следующими симптомами'

1) при наклоне головы вниз и в здоровую сторону из полости носа выделяется кровь (сразу же после удаления зуба), вода или пища (спустя некоторое время после этой операции);

2) больной не может «надувать» щеки, играть на духовых инструментах, сморкаться, внятно произносить звуки п, б, в,

3) при попытке выдоха через нос при зажатых ноздрях видны пузыри в области перфорации, если же она возникла на фоне острого гнойного гайморита, из альвеолы в этом случае обильно выделяется гной, а если на фоне хронического полипозного — может выпячиваться полип.

Лечение

Лечение зависит от того, на фоне какого заболевания возникло перфорационное сообщение полости рта с верхнечелюстной пазухой Если слизистая оболочка пазухи не воспалена,можно немедленно устранить перфорацию лоскутом на ножке, обращенной либо в преддверие рта (рис 102), либо (если преддверие мелкое или деформировано рубцами) на небо (рис 103).

139

Рис 103 Схема устранения соустья между полостью рта и верхнечелюстной пазухой лоскутом на ножке, взятым в области неба:

а - отсепаровка слизисто-надкостничного лоскута на небе, б - отслоенный лоскут, ножка которого содержит небный сосудисю-нервиый пучок, фиксирован швами к краям дефекта слизистой оболочки в области альвеолярного отростка

При воспалении слизистой оболочкиверхнечелюстной пазухи предварительно проводят соответствующее консервативное лечение синуита до получения «чистой» промывной жидкости (при ирригации пазухи через перфорационное отверстие); затем производят типичную трепанацию верхнечелюстной пазухи через доступ поWassmund-H. И. Заславскому (рис. 102 а), ревизию альвеолы (убирают остатки корня, секвестр, грануляции альвеолы) и устраняют дефект с помощью пластики (рис. 103 6)

Более подробно способы устранения перфораций дна верхнечелюстных полостей описаны в моей книге «Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» (Витебск, «Белмедкжга», 1998, стр. 58-59), а также в методических рекомендациях В.А.Сукачева, Ю. И. Козлова, А. А. Кулакова «Лечение перфораций и свищей верхнечелюстной пазухи» (М.:

Изд.РВСН, 1997, 32 с.).

ДЕФЕКТЫ И ДЕФОРМАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ СВОДОВ ПРЕДДВЕРИЯ И ДНА ПОЛОСТИ РТА

Дефекты альвеолярного отростка с рубцовой деформацией слизистой оболочки преддверия рта могут возникать в результате огнестрельных ранений, онкологических операций и воспалительных процессов. Они в значительной мере ухудшают условия зубною протезирования Если же дефект альвеолярного отростка сочетается с рубцами слизистой оболочки дна полости рта, то это вызывает еще и рубцовую тугоподвижность языка, что ведет к затруднению и искажению речи, нарушению акта приема пищи.

После резекции нижней челюсти с последующей костной пластикой возникают очень неблагоприятные условия для премирования.

Обязательным требованием для изготовления полноценных в функциональном отношении протезов является хирургическая подготовка полости рта. В таких случаях приходится хирургическим путем углублять свод преддверия рта и само дно полости рта, используя свободную пересадку кожи. Для этой цели применяют тонкий эпи-дермальный лоскут по Яценко-Тиршу или, что является более приемлемым, расщепленный лоскут по Blair-Brown.

Вестибулопластика по методу А. И. Евдокимова

Внутриротовым разрезом вдоль тела челюсти рассекают рубцовые стяжения слизистой оболочки. Концы этого разреза должны заходить на 1 см кпереди и кзади от границы рубцов. Разрез ведут так, чтобы не рассекать надкосчницу челюсти, Распатором раздвигают гкани на глубину 1-1.5 см, что почти соответсгвует высоте альвеолярного гребня. Обильное капиллярное кровотечение останавливают с помощью тугой тампонады марлей, смоченной в растворе перекиси водорода.

Туго утрамбованные тампоны оставляют на 10-15 мин, в течение которых на животе или бедре берут расщепленный трансгьнантат; по форме и paiMepaMобразованного во рту углубления сворачивают йодоформный марлевый валик, на который эпидермальной стороной накладывают расщепленную кожу. Затем фиксируют трансплантат на валике вдоль и поперек тонкой полиамидной нитью (жилкой), концы которой завязывают тройным узлом.

Тампон извлекают из раны, и вместо него вводят валик с трансплантатом кожи. Валик придавливают ко дну и бокам углубления раны. Поверх валика накладывают несколько швов полиамидной леской диаметром 0.2 мм, несколько сближаянад нимкрая рассеченных рубцовых тканей. Больному назначают общий и местный покой.

Спустя 10 дней швы снимают, из раны извлекают марлевый валик. К этому времени вся поверхность раны уже покрывается серовато-голубым слоем эпителия. Сразу же снимают оттиск, отражающий глубину вновь созданного «свода» или углубленного дна преддверия полости рта, и по нему изготавливают съемный формирующий протез, который следует носить в течение 2.5-3 месяцев до окончательною формирования конгуров созданного углубления. По истечении этого срока изготавливают окончательный съемный зубной протез, используя сформировавшееся протезное поле.

К. А. Орлова (1969) на основании пересадок тонкого кожного трансплантата (на мягком вкладыше по А. И. Евдокимову) в полость рта (456 больных) и в полость носа (92 больных) отме-

140

тила приживпение его в 96.8% случаев. При этом были достигнуты хорошие анатомо-функцио-нальные результаты операции.

Как показывают результаты наблюдении в течение многих лет, кожа хорошо переносит влажную среду, выдерживает нагрузку съемного протеза, не изъязвляется и не подвергается мацерации.

Если по онкологическим показаниям произведена двусторонняя операция Р. X. Ванаха и, кроме того, удалена слизистая оболочка дна полости рта и нижней поверхности языка, можно заместить дефект слизистой оболочки и подлежащих мягких тканей дна полости рта при помощи филатовского стебля: свободный конец его распластывают на две ленты, с помощью держалок вводят в полость рта и подшивают к краям раны языка (рис. 94) и слизистой оболочки нижней челюсти. Кетгутовыми швами распластанную часть стебля соединяют с кожей подчелюстных треугольников и подбородочной области, с той же целью накладывают три П-образных шва капроном. В результате из кожи стебля и верхнего отдела шеи (точнее — подчелюстных и подбородочной областей) создается кожная дубликатура — вновь образованное дно полости рта (по Н. А. Шинбиреву).

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА

Хирургические методы комплексного лечения пародонтита разнообразны: кюретаж десневых карманов, гингивотомия, гингивэктомия, гин-гивопластика, гингивоостеопластика, криодес-трукция, криокюретаж, диатермокоагуляция.

Кюретаж десневых карманов

Кюретаж десневых карманов применяется в тех случаях, когда невозможно добиться их ликвидации с помощью медикаментозных средств. Смысл операции сводится к удалению проросшего в патологические карманы эпителия, грануляций и сывороточного камня на корнях и шейках зубов. Снятие камня завершают промыванием кармана теплым изотоническим раствором натрия хлорида под напором из шприца, после чего удаляют вросшие в карман эпителий и патологические грануляции.

Свежая рана на наружной поверхности десне-вого кармана покрывается кровяным сгустком, который выполняет роль повязки, предохраняющей карман от повторного инфицирования, и является основой для образования рубца между десной и корнем зуба, между десневыми сосочками с вестибулярной и язычной сторон. В результате десна приживает, срастаясь с цементом зуба.

Противопоказанияк кюретажу десневых карманов: наличие глубоких костных карманов; ис тонченность стенок десны; значительная глубина кармана, дно которого невозможно подвергнуть кюретажу; подвижность зубов III степени, тяжелое общее состояние больного, не позволяющее произвести кюретаж.

Гингивотомия

Гингивотомия показана при наличии одиночных глубоких патологических костных десневых карманов, при рецидивах абсцедирования таких карманов, особенно у передних зубов.

Методика: карман рассекают вертикальным разрезом, который ведут с вестибулярной и язычной сторон не через центр очага, а несколько отступив, ближе к межальвеолярной перегородке, т. е. через десневой сосочек. Благодаря такому направлению разреза заживление про исходит без образования впадины и значительного обнажения корня зуба. Рассеченный карман промывают антибиотиками, производят кюретаж и накладывают 2-3 узловатых шва тонким (№ 00, 000) кетгутом или полипропиленовым волокном. Узлы швов стягивают вбок от линии рассечения тканей, чтобы они не приходились на линию швов.

Исходя из косметических соображений, рекомендуются следующие модификации гинги-вотомии: а) вертикальный разрез, не рассекающий свободный край десны; б) дугообразный (полулунный) разрез, выпуклая часть которого обращена к верхушке зуба. Оба эти варианта разрезов, обеспечивая достаточный доступ к десне-вому карману, сохраняют край десны и не нарушают кровообращения в нем.

В результате гингивотомии создаются условия для срастания мягких тканей стенки патологического кармана с цементом зуба и укрепления его в развившихся Рубцовых тканях. Костная ткань при этом не восстанавливается.

Гингивэктомия

Гингивэктомия показана в следующих случаях:

1 ) при наличии очень глубоких патологических карманов (5-6 мм) или после безуспешного кюретажа;

2 ) при значительной гиперплазии десны, обиль ном разрастании грануляций, дескваматив ном гипертрофическом гингивите, резких нарушениях артикуляции, горизонтальной резорбции и атрофии альвеолярного края (на одном уровне).

Смысл операции сводится к устранению патологических мягкотканных десневых карманов и ликвидации условий для скопления в них гнойного экссудата, микроорганизмов, пищевых масс.

141

Рис. 104. Схема гингивопластики по А. Р. Гольбрайху:

А - направление разрезов; Б — слизисто-надкостничный лоскут отслоен и отвернут вниз; В — обработка кости бором; Г — слизисто-надкостничный лоскут уложен на раневую поверхность и перемещен до эмали зубов; Д - схема наложения горизонтальных (а, б) и вертикальных (в) П-образных швов; Е - вид десны после снятия швов.

Методика: горизонтальным разрезом (его лучше делать электроножом) отсекают фестончатый край десны на уровне дна патологического дес-невого кармана. Обнажившиеся корни зубов подвергают кюретажу. Образовавшуюся рану следует покрыть с вестибулярной стороны пастой С. П. Мудрого или гемостатической губкой (марлей), а сверху — йодоформно-марлевой полоской, сложенной в два-три слоя, которую через сутки удаляют. Раневая поверхность постепенно гранулирует и эпителизируется, Если грануляции очень разрастаются и это препятствует эпи-телизации, их следует прижечь раствором хлорида цинка или трихлоруксусной кислоты.

Косметический и функциональный эффекты гингивэктомии настолько неудовлетворительны, что эта операция с каждым годом все больше заменяется радикальной гингивопластикой или гингивоостеопластикой.

Гингивопластика по А. Р. Гольбрайху

Гингивопластика по А. Р. Гольбрайху показана при воспалительно-дистрофической форме пародонтита II степени с наличием костных карманов в пределах нескольких зубов, абсцедиру-ющей форме пародонтита II степени с частыми рецидивирующими пародонтальными абсцессами, при сочетании вышеперечисленных форм II-IIIстепеней, а также при пародонтите с гипертрофическим гингавитом и при резко выраженной ретракции слизистой оболочки деснево-го края.

Методика операции (рис. 104) заключается в следующем: на вестибулярной поверхности делают 3-4 вертикальных разре-а десны, разделяя

операционное поле на примерно равные участки, Желательно, чтобы разрезы проходили в области, где отсутствуют зубы. При операции на всей челюсти делают два разреза в зоне клыков и два — в зоне последних коренных зубов. Горизонтальный разрез ведут по краю десны до кости, отсекая десневые сосочки и вместе с ними полоску тканей, ширина которой равна глубине патологических десневых карманов. Горизонтальные разрезы с язычной стороны делают ближе к десневому краю, отсекая мягкие ткани более экономно, чем с вестибулярной стороны. Очерченные разрезами П-образные слизисто-надкостнич-ные лоскуты отсепаровывают за уровень переходной складки, где надкостницу рассекают сплошным горизонтальным разрезом для придания лоскуту достаточной мобильности. На отслоенных слизисто-надкостничных лоскутах удаляют грануляции, в каждом межзубном промежутке — размягченную кость, а с зубов -сывороточный камень. Борами завершают обработку и сглаживание альвеолярного гребня, не повреждая при этом цемент корней. Затем при помощи подвижных вестибулярных и язычных слизисто-надкостных лоскутов создают искусственные муфты-манжеты, плотно охватывающие каждый зуб. Этого достигают путем наложения двух рядов швов при сшивании вестибулярных и язычных (небных) лоскутов,

В послеоперационном периоде возможны следующие осложнения: абсцесс десны, частичный некроз лоскута, расхождение швов, значительный отек лица. В связи с возможностью такого отека следует на несколько часов назначать холод местно. Остальные осложнения можно пре-

142

Рис 105 Схема гингивопластики по В А Киселеву

а - выкраивание слизисго-надкостничного лоскута, б кюретаж костных карманов, в, г — деэпителизация десневого края фрезой с вестибулярной и язычной сторон, д — утрамбовывание костных карманов костной лиофилизированнои мукой е — наложение швов и части защитной повязки

дупредить предельно тщательным соблюдением техники операции или назначением с профилактической целью антибиотиков и сульфани-ламидных препаратов, а также УВЧ (начиная со 2-го дня, в течение 5-6 дней), витаминотерапией, инсоляцией кварцевой лампой и т д

Дополнение гингивопластики пломбировкой костных карманов опилками кости (получаемыми при обработке альвеолярного отростка или из соседних, беззубых участков челюсти) значительно повышает эффективность хирургического лечения пародонтита