- •Группа веществ, изолируемых минерализацией («металлические» яды)

- •Оглавление Введение

- •1. Изолирование соединений, содержащих «металлические» яды из биологического материала

- •1.1. Разрушение биологического материала азотной и серной кислотами

- •1.2. Разрушение биологического материала хлорной, азотной и серной кислотами

- •1.3. Разрушение биологического материала пергидролем и серной кислотой

- •1.4. Разрушение биологического материала методом сухого озоления

- •1. Дробный метод анализа минерализата

- •III. Изменение степени окисления ионов

- •V. Удаление катионов в виде осадка

- •2.1. Исследование осадка

- •Соединения Свинца Токсикологическое значение соединений свинца

- •Исследование минерализата на наличие ионов свинца. Малые количества осадка свинца сульфата (менее 2 мг)

- •Большие количества осадка свинца сульфата (свыше 2 мг)

- •2.1.2. Соединения бария Токсикологическое значение соединений бария

- •Исследование минерализата на наличие ионов бария

- •2.2. Исследование фильтрата

- •2.2.1. Соединения марганца Токсикологическое значение соединений марганца

- •Исследование минерализата на наличие ионов марганца

- •2.2.2. Соединения хрома Токсикологическое значение соединений хрома

- •Исследование минерализата на наличие ионов хрома

- •2.2.3. Соединения серебра Токсикологическое значение соединений серебра

- •Исследование минерализата на наличие ионов серебра

- •2.2.4. Соединения меди Токсикологическое значение соединений меди

- •Исследование минерализата на наличие ионов меди

- •2.2.5. Соединения сурьмы Токсикологическое значение соединений сурьмы

- •Исследование минерализата на наличие ионов сурьмы

- •2.2.6. Соединения таллия Токсикологическое значение соединений таллия

- •Исследование минерализата на наличие ионов таллия

- •2.2.7. Соединения мышьяка Токсикологическое значение соединений мышьяка

- •Исследование минерализата на наличие ионов мышьяка

- •2.2.8. Соединения висмута Токсикологическое значение соединений висмута

- •Исследование минерализата на присутствие ионов висмута

- •2.2.9. Соединения цинка Токсикологическое значение соединений цинка

- •Исследование минерализата на наличие ионов цинка.

- •2.2.10. Соединения кадмия Токсикологическое значение соединений кадмия

- •Исследование минерализата на наличие ионов кадмия

- •2.2.11. Соединения ртути Токсикологическое значение соединений ртути

- •Исследование биологического материала на наличие ионов ртути Изолирование ртути методом деструкции

- •3. Методы количественного определения «металлических» ядов в минерализате

- •3.1. Гравиметрический метод

- •3.2. Титриметрические (объемные) методы

- •3.3. Фотоколориметрический метод

- •3.4. Атомно-абсорбционная спектроскопия

- •Эмиссионный спектральный анализ

- •3.6. Рентгено-флуоресцентный метод

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Выберите несколько правильных ответов:

- •Выберите правильный ответ

- •Литература

Исследование минерализата на наличие ионов таллия

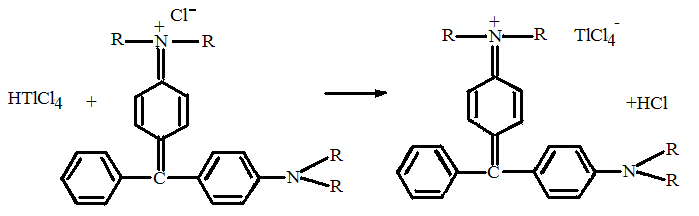

Реакция с малахитовым зеленым. В делительную воронку вносят 5 мл минерализата, прибавляют 1 мл кислоты серной концентрированной, 3 мл 5 М раствора кислоты хлористоводородной и 2 капли 5 % раствора натрия нитрита. Смесь взбалтывают, прибавляют 7 капель 0,5 % раствора малахитового зеленого и 5 мл толуола. Содержимое делительной воронки взбалтывают в течение 10—15 с. При наличии ионов таллия в минерализате слой органического растворителя приобретает синюю или голубую окраску.

T12(SO4)3 + 8 НС1 2 НТ1С14 + 3 H2SO4

Чувствительность реакции – 0,1 мкг/мл.

Граница обнаружения – 0,2 мг/100 г объекта.

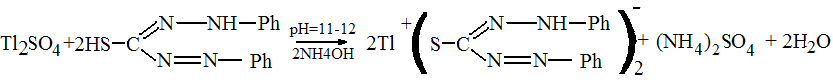

Реакция образования таллия дитизоната. В делительную воронку вносят 5 мл минерализата, 2 мл 10 % раствора гидроксиламина сульфата, а затем добавляют 10 % раствор аммония гидроксида до рН = 11 - 12 по универсальному индикатору. Смесь взбалтывают, прибавляют еще 1 мл 10 % раствора аммония гидроксида и 3 мл 0,01 % раствора дитизона в хлороформе. Содержимое воронки взбалтывают, а затем отстаивают. В присутствии ионов таллия хлороформный слой приобретает красную или фиолетовую окраску.

TL2(SO4)3 + 4NH2OH + 12NH4OH 3TL2SO4 + 4NO + 6(NH4)2SO4 + 12 H2O

Чувствительность реакции – 0,1 мкг/мл.

Граница обнаружения – 0,2 мг/100 г объекта.

2.2.7. Соединения мышьяка Токсикологическое значение соединений мышьяка

Сильнодействующий яд, широко распространенный в промышленности. Ангидрид мышьяковистой кислоты применяется в медицине, сельском хозяйстве в качестве инсектицида, в стекольной и кожевенной промышленностях. Арсениты и арсенаты некоторых металлов применяются в качестве ядохимикатов. Определенное токсикологическое значение имеют органические соединения мышьяка, применяемые в медицине (новарсенол, осарсол и др.) Известны случаи отравления мышьяковистым водородом. Очень токсичными являются боевые отравляющие вещества (люизит, адамсит и др.), содержащие мышьяк.

Соединения пятивалентного мышьяка в организме превращаются в более токсичные трехвалентные. Благодаря отсутствию вкуса и запаха мышьяк в течение многих веков применяли в преступных целях. Чистый металлический мышьяк не ядовит, но, окисляясь, он превращается в ядовитые соединения. Более ядовитым является ангидрид мышьяковистой кислоты, имеющий вид тяжелого белого порошка или стекловидных кусков. Менее ядовит ангидрид мышьяковой кислоты.

Соединения мышьяка обладают как местным, так и общим действием на организм. Введенный внутрь мышьяк связывается с SH — группами ферментов и нарушает процессы окислительного фосфорилирования. Поступивший в организм мышьяковистый водород проникает преимущественно в эритроциты, в результате чего наступает их гемолиз. Это приводит к возникновению желтухи, закупорке почечных канальцев. Соединения мышьяка местно действуют прижигающе, вызывая воспаление и омертвение тканей. Различают две формы отравления этим металлом: желудочно-кишечную и нервную, но чаще наблюдается смешанная форма. При первой форме отравления появляются металлический привкус во рту, жжение в зеве, жажда, сильные боли в животе, неукротимая рвота, тяжелая диарея. При нервной форме в период от нескольких дней до нескольких недель развивается типичный мышьяковый неврит, который начинается с головной боли, головокружения, затем развивается обморочное состояние, бред, судороги, с парестезией конечностей и языка, иногда стойкими параличами и, при упадке сердечной деятельности, наступает смерть, в большинстве случаев через четыре — шесть часов. Мышьяк выводится с мочой, калом, слюной и молоком матери. Через неповрежденную кожу мышьяк и его соли не всасываются.

Мышьяк способен кумулироваться в организме. При остром отравлении он накапливается в основном в паренхиматозных органах, а при хронических — в костях и ороговевших тканях (волосы, ногти, кожа). Содержание мышьяка в органах человека колеблется в пределах 0,008—0,2 мг на 100 г органа, а в коже и волосах может достигать 600 мкг в 100 г.