- •Раздел IV

- •Глава12. Пожарная профилактика

- •§ 46. Характеристика пожарной опасности

- •§ 47. Противопожарные требования к зданиям и помещениям вц

- •§ 48. Вынужденная эвакуация людей из помещений вц при пожаре

- •§ 49. Противодымная защита зданий вц

- •§ 50. Молниезащита

- •Глава 13. Организация пожарной охраны и тушения пожаров в вц

- •§51. Задачи органов пожарной охраны

- •§ 52. Способы тушения пожаров и огнетушащие вещества

- •§ 53. Первичные средства тушения пожаров

- •§ 54. Системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения

- •§ 45. Оказание первой помощи

§ 50. Молниезащита

Молниезащита — комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений от возможных взрывов, загораний и разрушений, вызванных воздействием молнии. Различают первичное и вторичное воздействия молнии. Наибольшую опасность представляет прямой удар молнии или ее первичное воздействие, когда из-за высокой температуры в канале молнии (до 30 000 °С) происходит мгновенный нагрев конструкций здания и воздуха. При этом образуется ударная воздушная волна, вызывающая разрушения. Вторичное воздействие связано с возникновением электростатической и электромагнитной индукции, что может вызвать искрение в воздушных промежутках между металлическими конструкциями здания и привести к пожару или взрыву.

Молниезащита достигается путем устройства молниеотводов и основана на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения. Любой молниеотвод состоит из трех основных частей: молниеприемника, непосредственно воспринимающего удар молнии, токоотвода (спуска), соединяющего молниеприемник с заземлителем, и заземлителя, через который ток молнии стекает в землю (рис. 40). По типу молниеприемников молниеотводы делятся на стержневые, тросовые и сеточные, а по количеству — на одиночные, двойные и многократные.

Z7 J

\

а)-

Рис. 40. Молниеотводы:

а — отдельно стоящий стержневой молниеотвод; б — тросовый молниеотвод; /— молниеприемник; 2— токоотвод; 3— заземлитель; 4— защищаемый объект; 5— металлические коммуникации

В окрестности молниеотвода образуется зона защиты, т. е. пространство, в пределах которого с достаточной степенью надежности обеспечивается защита зданий от прямых ударов молнии. Различают зону защиты типа А, обладающую степенью надежности 99,5% и выше, и типа Б — 95% и выше.

В зависимости от назначения зданий и сооружений, вероятности возникновения в них пожаров и взрывов установлены три категории молниезащиты. При этом необходимость выполнения молниезащиты и тип зоны при использовании стержневых и тросовых молниеотводов зависят от местоположения защищаемого объекта и ожидаемого количества ./V его поражений молнией

в год (табл. 15).

Таблица 15

Категория молниезащиты

Категории молниезащиты и типы зон защиты

Местоположение

Здания и сооружения

1

Тип зоны защиты при использовании стержневых и тросовых молниеотводов

На всей территории СССР

Здания и сооружения или I их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов B-I и В-П

То же, к зонам классов B-Ia, B-I6, В-Па

Зона А

В местностях средней продолжительностью гроз 10 ч/год и более

III

То же, к зонам классов В местностях

средней продолжительностью гроз 20 ч/год и более

II-I, II-II,

III

В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч/год и более То же

При ожидаемом количестве поражений молнией в год здания или сооружения N>\ — зона А; при Л/<Л —зона Б Для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости при 0,1 < <iV<2 и для 111, IV, V степени огнестойкости при 0,02<N<2 — зона Б; при N>2 — зона А При 0,KIV<2 — зона Б; при JV>2 — зона А

<2 зона Б; | III зона А

При 0,1< при Л/>2

II

Зона Б

Наружные установки и открытые склады, создающие согласно ПУЭ зону классов II—Ш Здания и сооружения III, IV, V степени огнестойкости, в которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и пожароопасных классов [Здания вычислительных

центров

Примечание. Устройство молниезащиты обязательно при одновременном

выполнении условий, записанных в гр. 2 и 3.

168

Для

зданий и сооружений прямоугольной

формы число N

определяется

по формуле:

Для

зданий и сооружений прямоугольной

формы число N

определяется

по формуле:

N=[(A+ 6hJ(B+ 6h3R)-7Jhi\n. 1(Г6, (13)

где А, В — соответственно ширина и длина здания, м; кзл— наибольшая высота здания или сооружения, м; п — среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности в месте расположения защищаемого объекта, которое зависит от интенсивности грозовой деятельности и составляет:

Среднегодовая продолжительность гроз, ч.

п. . .

100 и более 8,5

10—20 20—40 40—60 60—80 80—100 1 2 4 5,5 7

Средняя за год продолжительность гроз, ч/год, в данной местности определяется либо по специальной карте (см. Руководящий документ РД 34.21.122—87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»), либо по средним многолетним данным ближайшей метеостанции. Например в Мурманске среднегодовая продолжительность гроз менее 10 ч/год, Москве — от 20 до 40 ч/год, Тбилиси — от 60 до 80 ч/год, Ереване—более 100 ч/год.

Здания и сооружения, отнесенные к I и II категориям молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений, а к III категории — только от прямых ударов.

Молниезащиту зданий ВЦ, относимых к II категории, выполняют отдельно стоящими или установленными на них стержневыми или тросовыми молниеотводами. При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху SB и земле S3 до защищаемого объекта не нормируется.

На зданиях с металлической кровлей в качестве молниеприем-ника используют кровлю, а на неметаллическую кровлю укладывают молниеприемную сетку с шагом ячеек не более 6X6 м.

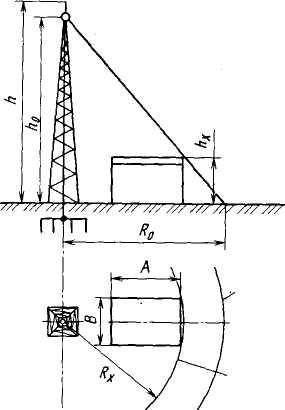

На рис. 41 показана зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой ft<Cl50 м. Она представляет собой конус с вершиной на высоте ho<Lh и радиусом на уровне земли Ro. У таких молниеотводов зоны защиты имеют следующие габариты:

Зона типа A: /io=O,85/i; Ro= (1,1- 0,002А)й.

Зона типа Б: /io=O,92/i; /?о= 1,5ft.

Для соответствующих зон радиус круга горизонтального сечения на высоте ftx равен

#*= (! 11 _ o,OO2ft) (ft-ftx/0,85);

170

Р ис.

41. Зона защиты одиночного

стержневого молниеотвода высотой

до 150 м

ис.

41. Зона защиты одиночного

стержневого молниеотвода высотой

до 150 м

Для зоны типа Б высота одиночного стержневого молниеотвода при известных величинах h3A и Rx может быть определена по формуле

Граница зоны защиты на иробне земли

А=(Ях+1,63йзд)/1,5. (14)

Граница зоны защиты на уровне hK

Конфигурации защитных зон, расчетные формулы по определению их габаритов для молниеотводов других типов подробно рассмотрены в РД 34.21.122—87.

При устройстве молниеотводов следует соблюдать следующие основные требования.

Молниеприемники стержневых молниеотводов изготовляют из стали любых марок различного профиля сечением не менее 100 мм2 и длиной не менее 200 мм. Для защиты от коррозии их окрашивают или оцинковывают. Молниеприемники тросовых молниеотводов выполняют из стальных мнотопроволочных оцинкованных тросов сечением не менее 35 мм2 (диаметр около 7 мм).

Токоотводы должны выдерживать нагрев от тока молнии, поэтому их наименьшие сечения должны быть равными 48 мм2 снаружи здания на воздухе и 160 мм2 — в земле. Токоотводами могут служить металлические элементы зданий — арматура железобетонных конструкций, направляющие лифтов, пожарные лестницы и т. п., электрически надежно связанные по всей длине. При невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций защищаемого здания токоотводы молниезащиты прокладывают по наружным стенам кратчайшим путем. Во всех случаях соединение молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями выполняют сваркой.

Заземлители являются важнейшим элементом в комплексе молниезащиты. Они должны обеспечивать достаточно малое сопротивление растеканию тока молнии в грунте.

При устройстве молниезащиты II категории в виде отдельно стоящего молниеотвода искусственный заземлитель выполняют из трех и более вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии

171

между

вертикальными электродами не менее 5

м. Для той же категории молниезащиты в

случае использования в качестве

молниеприемника

металлической кровли или сетки

искусственный заземлитель

выполняют в виде контуров, проложенных

по периметру

зданий. Причем в грунтах с эквивалентным

удельным сопротивлением

д^бОО Ом- м при площади здания более 250

м2

— из горизонтальных электродов, уложенных

в земле на глубине не менее 0,5 м, а при

площади здания менее 250 м2

к

этому контуру в местах присоединения

токоотводов приваривают

по одному вертикальному или горизонтальному

лучевому электроду

длиной 2—3 м; в грунтах с удельным

сопротивлением 500 Ом- m<Iq^1000

Ом- м при

площади здания более 900 м2

достаточно

выполнить контур только из горизонтальных

электродов, а при площади здания

менее 900 м2

к этому контуру в местах присоединения

токоотводов приваривают не менее двух

вертикальных

или горизонтальных лучевых электродов

длиной 2—3

м на расстоянии 3—5 м между ними.

В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать защитные заземлители электроустановок, а также железобетонные фундаменты зданий и сооружений.

Кроме защиты от прямого удара молнии в ВЦ осуществляют следующие мероприятия по защите от вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала по надземным, наземным и подземным металлическим коммуникациям:

металлические корпуса всего оборудования и аппаратов, установленных в здании, присоединяют к заземляющему устройству электроустановок или железобетонному фундаменту, применяемому в качестве заземлителя молниеотвода;

внутри здания между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояния менее 100 мм через каждые 30 м устанавливают перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм;

металлические коммуникации в местах ввода в здание присоединяют к заземлителю защиты от прямых ударов молнии;

сети воздушных линий электропередач, телефона, радио, сигнализации вводятся в здание только кабелями длиной не менее 50 м с металлической броней или оболочкой либо проложенными в металлических трубах, которые соединяют с заземлителем ^-железобетонным фундаментом, искусственным заземлителем или защитным заземляющим устройством электроустановок.

Пример. Запроектировано одиночно расположенное здание ВЦ размерами Л=36 м, В=18 м, Лзд=15 м. По данным местной метеостанции среднегодовая продолжительность гроз составляет 50 ч. Грунт в месте строительства ВЦ — песчаный с удельным сопротивлением р=700 Ом- м. Дать рекомендации по устройству молниезащиты с использованием отдельно стоящего стержневого молниеотвода и молниеприемной сетки.

172

Согласно табл. 15 здания ВЦ подлежат молнйезащите по II категории в местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч/год и более. При этом для стержневых молниеотводов установлена зона защиты типа Б. Поскольку расстояние от отдельно стоящего молниеотвода до зданий, относимых ко II категории молниезащиты, не нормируется, располагаем опору молниеотвода в непосредственной близости от здания ВЦ, как показано на рис. 42, а. Тогда из решения прямоугольного треугольника имеем

По формуле (14) определяем необходимую высоту молниеотвода: Л= (25,46+ 1,63- 15)/1,5=33,3 м.

Молниеприемник из круглой стали диаметром 12 мм и длиной 2 м привариваем к верху типовой металлической опоры, решетчатая конструкция которой выполняет роль токоотвода. Для растекания тока в земле устраиваем заглубленный на 0,6—0,8 м от поверхности земли искусственный заземлитель в виде трех вертикальных электродов, соединенных горизонтальной полосой (см. рис. 42, а).

Рис. 42. К примеру:

а — с использованием стержневого молниеотвода; б — с использованием молниеприемной сетки

При неметаллической кровле здания ВЦ в качестве молниеприемника может быть использована уложенная на кровлю сетка из круглой или полосовой стали с размерами ячеек 6X6 м (рис. 42, б). Для соединения молниеприемной сетки с заземлителем прокладываем по наружным стенам здания четыре токоотвода из стали круглого сечения диаметром 8 мм. Токоотводы располагаем равномерно — по одному на каждой стене. Заземлитель молниеотвода выполняем в виде горизонтального контура из полосовой стали с размерами сечения 40X4 мм,

|

У |

'о |

|

|

|

|

В=18м |

|

173

уложенного на глубину промерзания грунта по периметру здания. Поскольку удельное сопротивление грунта в месте строительства q>500 Ом • м и площадь здания S=36X 18=648<900 м2, к этому контуру в местах присоединения токоотводов привариваем дополнительно по два горизонтальных лучевых электрода из некондиционных водогазопроводных труб (см. рис. 42, б).