Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин

.pdf

ния неоднородных коллекторов с целью изолировать близко расположенные пласты в неоднородном коллекторе порового, трещинного, трещиннопорового или порово-трещинного типа, в котором отмечается чередование устойчивых и неустойчивых пород, водо- и газосодержащих пропластков с разными пластовыми давлениями, в случае если коллектор характеризуется высокими значениями поровой или трещинной проницаемости пород (kï > > 0,1 ìêì2 èëè kò > 0,01 ìêì2), а также для обеспечения совместной, раздельной или совместно-раздельной эксплуатации объектов.

При выборе конструкции закрытого забоя (см. рис. 11.4, à) устанавливают соответствие условий залегания и эксплуатации продуктивного объекта общепринятым положениям.

Расчет основных элементов конструкции закрытого забоя проводят в соответствии с действующими руководящими документами.

При заканчивании скважины с конструкцией забоя, показанного на рис. 11.4, à, продуктивный объект вскрывают совместно с вышележащими отложениями с использованием бурового раствора, не ухудшающего коллекторских свойств пласта, до забоя спускают эксплуатационную колонну, скважину цементируют, а гидродинамическую связь с пластом осуществляют, применяя кумулятивную, пулевую или гидропескоструйную перфорацию.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ ЗАБОЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫНОСА ПЕСКА

Эту конструкцию забоев применяют для предотвращения выноса песка в слабосцементированном коллекторе, представленном мелко-, средне- и крупнозернистыми песчаниками и характеризующемся разрушением призабойной зоны пласта и выносом песка при эксплуатации скважины, а также при раздельном способе эксплуатации продуктивных объектов.

Допустимую депрессию на слабосцементированный пласт в конструкции забоя, показанной на рис. 11.4, æ, определяют по формуле

∆p ≤ |

Cεrñth(Rê /rñ) |

, |

(11.21) |

|

6 k |

|

|

ãäå C – сила сцепления горных пород, МПа; ε – коэффициент проточности поровых каналов,

ε = mý/mï; |

(11.22) |

mý, mï – эффективная и полная пористость; th – гиперболический тангенс; Rê – радиус контура питания, принимаемый равным половине расстояния до ближайшей эксплуатационной скважины, м; rñ – радиус скважины, м; k – коэффициент проницаемости, мкм2.

Значение параметра Ñ для слабосцементированных пород колеблется в пределах 0,2–1,4 МПа; среднее значение Ñ = 0,5÷1,0 ÌÏà.

Ширину щелей забойного фильтра выбирают по условию

a1 = 3d1 + d2, |

(11.23) |

ãäå d1, d2 – соответственно размеры наиболее мелких и наиболее крупных зерен пластового песка, мм.

358

Применяют проницаемый полимерный тампонажный состав Конта- рен-2. Материал включает состав ТС-10, уротропин, наполнитель ШРС-С, получаемый при совместном помоле шлака, руды и соли (хлористого натрия), и водный раствор едкого натра. Начальная прочность материала при сжатии не ниже 6 МПа, а после вымывания из него соли 3,5–5,0 МПа; соответственно начальная проницаемость камня 0,12–0,20 мкм2, после вымывания 1–5 мкм2. Вымывание солевого наполнителя осуществляют при прокачивании через искусственный фильтр водных растворов ПАВ с концентрацией 0,5–1,0 % из расчета 1–2 м3 на 1 м интервала перфорации. Материал устойчив к воздействию кислот и не разрушается при температурах до 200 °С.

Выбор конструкции забоя для предотвращения выноса песка предусматривает соответствие условий залегания и эксплуатации продуктивного объекта; при этом определяют средний фракционный состав пластового песка.

В скважинах со средне- и крупнозернистыми песчаниками используют конструкцию забоя, показанную на рис. 11.4, æ. В скважинах с мелкозернистым песчаником применяют только конструкцию забоя на рис. 11.4, ç, которую можно использовать в скважинах со средне- и крупнозернистыми песчаниками.

Конструкция забоя, изображенная на рис. 11.4, æ, включает зацементированную эксплуатационную колонну и забойный фильтр (щелевой, с проволочной обмоткой, металлокерамический, титановый), установленный в интервале перфорации. Предельно допустимую депрессию на пласт при эксплуатации скважины определяют согласно условию (11.21). Ширину щелей забойного фильтра устанавливают в соответствии с формулой (11.23).

Конструкция забоя на рис. 11.4, ç отличается от предыдущей тем, что забойный фильтр не устанавливают, а вынос песка предотвращают путем создания в перфорационных каналах искусственного фильтра из проницаемого тампонажного материала Контарен-2. Для этого после перфорации колонны осуществляют вызов притока, отрабатывают скважину в течение 1–5 сут, проверяют приемистость пласта и закачивают на поглощение тампонажный состав Контарен-2. Предельно допустимая депрессия на пласт после крепления призабойной зоны составом Контарен-2 не должна превышать 3 МПа.

12 |

КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН |

Г Л А В А |

И РАЗОБЩЕНИЕ ПЛАСТОВ |

12.1. ПОДГОТОВКА СТВОЛА СКВАЖИНЫ

От степени очистки ствола скважины зависит качество разобщения пластов. Наличие в стволе зон, где скапливается буровой шлам, ведет к образованию в этих местах каналов, вдоль которых возможны в дальнейшем затрубные перетоки.

Перед спуском обсадной колонны ствол скважины необходимо про-

359

мывать высококачественным буровым раствором. Для обеспечения увели- чения расхода жидкости проработку ствола скважины перед спуском колонны следует вести роторным способом.

В процессе подъема инструмента, а также при последующем спуске обсадной колонны происходит некоторое разрушение стенок скважины, особенно при наличии в открытом интервале слабоустойчивых пород. Большое количество шлама также может вытесняться пружинными центраторами из каверн. Наличие выступов на обсадной колонне в виде муфт при спуске создает возможность механического воздействия на стенки скважины в местах прижатия труб. При этом происходит срез глинистых корок, разрушение выступающих участков ствола при наличии каверн и скругление острых углов на желобах.

Наибольший интерес представляют участки перегибов ствола, где на колонну постоянно действуют прижимающие усилия. Если на этих участках имеются желоба, то по мере перемещения вниз обсадная колонна постепенно притирается к желобу и внедряется в него. При этом одна часть обломков породы попадает внутрь желоба и загрязняет его. Другая часть оказывается защемленной в зоне, где смешивается с буровым раствором и образует пасту повышенной вязкости.

В процессе спуска обсадной колонны не исключена возможность зна- чительного засорения каверн и желобов осыпающейся породой. При эксцентричном расположении колонны в скважине и особенно при малых зазорах фактически невозможно добиться качественной очистки ствола от шлама и глинистой корки только лишь путем интенсификации промывки.

Общие рекомендации по промывке скважин.

1. Промывать скважины следует быровым раствором с минимально возможными в рассматриваемом районе вязкостью, динамическим и статическим напряжениями сдвига.

2.Повышение качества бурового раствора при подготовке ствола достигается грубой очисткой виброситами и тонкой – гидроциклонами и др. Это предотвращает образование в скважине толстых корок с включениями шлама и обеспечивает необходимое качество бурового раствора.

3.Для лучшей очистки ствола, особенно его кавернозных интервалов,

промывку следует вести, установив в нижней части бурильной колонны долото с турбобуром очень малой мощности (удалив, например, из стандартного до 70 % ступеней), при низкой частоте вращения бурильных труб. Эффективность очистки в зоне долота зависит от кинетической энергии вращающегося потока.

4.В процессе промывки ствола рекомендуется периодическая, максимально возможная разгрузка инструмента на забой с последующим приподъемом. Это способствует дроблению крупных кусков горной породы в стволе скважины и облегчает их удаление.

5.Рекомендуемый режим промывки – турбулентный.

ПРОМЫВКА СКВАЖИН В ПРОЦЕССЕ СПУСКА И ПОСЛЕ СПУСКА ОБСАДНЫХ КОЛОНН

Промывка в процессе спуска и после спуска обсадной колонны обязательна, поскольку обеспечивает высокую степень очистки кольцевого зазора от обломков горной породы. Своевременное удаление этих обломков из ствола скважины значительно снижает возможность гидроразрывов

360

и поглощений в процессе спуска и цементирования, повышает качество изоляции затрубного пространства.

Число промежуточных промывок, их интенсивность и продолжительность определяются для каждого района индивидуально, в зависимости от геолого-технических условий. Продолжительность каждой промывки устанавливают исходя из условия полного выноса шлама на поверхность.

Выбор режима промывок при спуске хвостовиков аналогичен выбору режима при спуске обсадных колонн, а число промывок определяется их числом при спуске долота для подготовки интервала к установке хвостовиков, но не менее двух.

Первая промывка проводится для выравнивания параметров бурового раствора при достижении башмаком хвостовика башмака предыдущей колонны. Промежуточные промывки должны обеспечить полное удаление шлама из открытого интервала ствола в полость предыдущей колонны.

Продолжительность последней (после спуска хвостовика) промывки определяется необходимостью полного выноса шлама из скважины.

Время промывки после установки секций колонны в обсаженной скважине выбирают из необходимости обеспечения выравнивания параметров бурового раствора.

12.2. ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН ОБСАДНЫМИ КОЛОННАМИ

СПОСОБЫ СПУСКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

Обсадную колонну составляют из труб на муфтовых, безмуфтовых резьбовых или сварных соединениях и спускают в скважину в один прием от устья до забоя или отдельными секциями с разрывом во времени крепления ствола.

Способ спуска колонн и порядок спуска секций зависят от следующих геологических, технических и технологических условий проводки скважины:

назначения обсадной колонны; глубины спуска;

конфигурации ствола скважины в интервале спуска предыдущей колонны и объема работ в ней;

техники и технологии бурения в обсаженной скважине до спуска проектируемой колонны;

давления высоконапорных горизонтов и градиента давления гидроразрыва пластов, перекрываемых колонной;

гидравлической мощности бурового оборудования, ограничивающей возможность углубления скважин на больших глубинах при значительных гидравлических потерях в циркуляционной системе.

Спуск обсадной колонны в один прием от устья до забоя скважин используют при следующих условиях:

для крепления скважин, стволы которых достаточно устойчивы и в которых не происходит осложнений в течение 3–4 сут при оставлении их без промывки (т.е. за время, необходимое для производства комп-

361

лекса работ от последней промывки до окончания спуска обсадной колонны);

при общей массе обсадной колонны, не превышающей грузоподъемности бурового оборудования, вышки, талевой системы;

при наличии ассортимента обсадных труб по маркам стали и толщинам стенок, соответствующих данным прочностного расчета обсадной колонны;

при креплении стволов скважин кондукторами и эксплуатационными колоннами.

Спуск обсадных колонн секциями необходим при следующих условиях: если призабойная зона не промывается в течение 1,5–2 сут и при этом происходят осложнения с потерей проходимости обсадных труб в скважину без проработки ствола (осыпи, сужения, нарастание толстых глинистых корок, выпучивание или пластическое течение горных пород

и др.); если необходимо закрепить скважину обсадной колонной большого

диаметра на значительную глубину; при необходимости подъема тампонажного раствора на большую вы-

соту при наличии поглощающих пластов или пластов с низким градиентом давления гидроразрыва;

когда во избежание протирания верхней части обсадной колонны в процессе бурения верхнюю секцию необходимо спускать в скважину перед вскрытием напорных горизонтов либо при протирании предыдущей колонны в верхней части;

если отсутствуют обсадные трубы с прочностной характеристикой, соответствующей расчетным данным по страгивающим усилиям.

Крепление стволов скважин с использованием секционного спуска обсадных колонн позволяет:

перекрывать интервалы осложнений на больших глубинах с минимальной затратой времени от конца последней промывки до начала цементирования;

надежно изолировать два или более продуктивных горизонта скважин с высоким пластовым давлением или какие-либо осложненные интервалы, разделенные мощной устойчивой толщей горных пород;

применять комбинированный бурильный инструмент, в результате че- го увеличивается прочность бурильной колонны, снижаются гидравлические сопротивления при прокачке промывочной жидкости в трубах, обеспечивается эффективность буровых работ и возможность углубления скважины на большую глубину;

экономить металл в результате использования обсадных труб с меньшими толщинами стенок по сравнению со сплошными колоннами, а также использовать трубы с пониженными прочностными характеристиками.

Длину первой секции обсадной колонны выбирают исходя из геологи- ческих требований перекрытия интервала осложнений в минимально возможное время и из условий прочности верхних труб секции на растягивающую нагрузку.

В случае установки головы секции в открытом стволе местоположение устройства для стыковки секций выбирают с учетом данных каверно- и профилометрии на номинальном по диаметру участке ствола скважины. При перекрытии высоконапорных горизонтов и наличии заколонных про-

362

явлений над головой спущенной секции необходимо наращивать последующую секцию обсадной колонны с применением герметизирующих заколонных устройств.

Промежуточные обсадные колонны могут быть нескольких видов: сплошные – перекрывающие весь ствол скважины от забоя до ее

устья независимо от крепления предыдущего интервала; хвостовики – для крепления только необсаженного интервала сква-

жины с перекрытием предыдущей обсадной колонны на некоторую длину; потайные колонны – специальные промежуточные обсадные колонны, служащие только для перекрытия интервала осложнений и не имею-

щие связи с предыдущими или последующими обсадными колоннами. Секционный спуск обсадных колонн и крепление скважин хвосто-

виками являются, во-первых, практическим решением проблемы спуска тяжелых обсадных колонн и, во-вторых, решением задачи по упрощению конструкции скважин, уменьшению диаметра обсадных труб, а также зазоров между колоннами и стенками скважины, сокращению расхода металла и тампонирующих материалов, увеличению скорости бурения и снижению стоимости буровых работ.

В тяжелых условиях бурения (искривление ствола, большое число рейсов) в конструкции скважины предусматриваются специальные виды промежуточных обсадных колонн – сменные.

Обсадные трубы к спуску в скважину подготовляют централизованно на трубных базах или непосредственно на буровых. Доставленные на скважину обсадные трубы должны иметь заводские сертификат и маркировку, подтверждающие их соответствие требованиям стандартов. Перевозить обсадные трубы необходимо на специально оборудованных сухопутных, водных или воздушных транспортных средствах с разгрузкой их подъемным краном или другими способами, исключающими сбрасывание труб или перетаскивание их волоком. Все обсадные трубы, предназначенные для крепления скважины, на буровой необходимо подвергнуть внешнему осмотру. На наружной поверхности труб не должно быть вмятин, раковин, трещин и других повреждений.

Кривизна трубы (стрела прогиба), измеряемая на середине трубы, не должна превышать 1/2000 длины трубы. Кривизна концевых участков трубы, равных 1/3 длины трубы, не должна превышать 1,3 мм на 1 м.

Конусность резьбы по наружному диаметру ниппельной части трубы и по внутреннему диаметру муфты следует проверять гладкими калибрами. Ширина пластинчатого щупа, применяемого для этой цели, должна быть не более 5 мм.

Допустимые отклонения (в мм) от номинальных размеров резьбы по конусности (отклонения от разности двух диаметров на длине резьбы 100 мм) не должны превышать следующих значений: для ниппеля +0,36, +0,22; для муфты +0,22, +0,36.

Резьбы муфт и труб, а также подготовленные под сварку концы труб должны быть гладкими, без заусенцев и других дефектов.

Соответствие внутреннего диаметра трубы номинальному необходимо проверять с помощью жесткого цилиндрического шаблона.

Условный диаметр обсадной колонны d, ìì |

114–219 |

245–340 |

407–508 |

Длина шаблона, мм ........................................... |

150 |

300 |

300 |

Наружный диаметр шаблона, мм................... |

d–3 |

d–4 |

d–5 |

Обсадные трубы, подлежащие спуску в скважину, должны быть под-

363

вергнуты (на трубной базе или непосредственно на буровой) гидравличе- скому испытанию на внутреннее давление в соответствии с требованиями действующих инструкций. Трубы, которые не выдержали испытаний, следует отбраковывать.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ОБСАДНЫХ КОЛОНН

Под технологической оснасткой обсадных колонн подразумевают определенный набор устройств, которыми оснащают обсадную колонну, чтобы создать условия для повышения качества процессов ее спуска и цементирования в соответствии с принятыми способами крепления скважин. В связи с этим применение технологической оснастки при креплении скважин обязательно.

Изделия технологической оснастки одного наименования имеют несколько конструктивных модификаций, различающихся принципом действия.

Число типов и размеров оснастки в зависимости от условий применения и диаметров обсадных колонн образует более 250 типоразмеров.

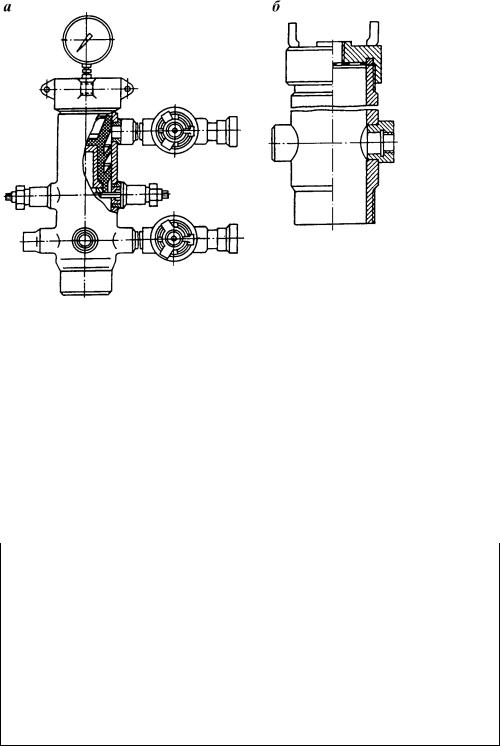

Цементировочные головки относятся к оснастке обсадных колонн и предназначены для создания герметичного соединения обсадной колонны с нагнетательными линиями цементировочных агрегатов. В зависимости от конструктивного исполнения их применяют при цементировании различ- ными способами.

Âнекоторых объединениях часто используют цементировочные головки собственных конструкции и изготовления.

Âнастоящее время серийно выпускают головки типов ГЦК, ГУЦ по ТУ 39-1021–85 и ГЦУ по ТУ 39-921–84. Высота цементировочных головок

обоих типов позволяет размещать их в подъемных штропах талевой системы и при соответствующем оснащении использовать при цементировании с расхаживанием обсадной колонны.

Цементировочные головки типа ГУЦ (рис. 12.1; табл. 12.1) поставляют с кранами высокого давления. При установке на устье скважины верхние разделительные пробки в эти головки закладывают заранее, так что отпадает необходимость разборки этой головки после закачивания тампонажного раствора, как это делается в случае применения цементировочных головок типа ГЦК. Последние изготовляют размерами 377 и 426 мм на дав-

|

|

|

|

|

Ò à á ë è ö à 12.1 |

||

Параметры цементировочных головок типа ГУЦ |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Давление |

Диаметр |

Габаритные размеры, мм |

|

|||

Шифр головки |

колонны, |

|

|

|

Масса, кг |

||

pðàá, ÌÏà |

Длина |

Ширина |

Высота |

||||

|

ìì |

|

|||||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ÃÓÖ 140-168×400 |

40,0 |

140 |

1148 |

1148 |

875 |

305 |

|

|

|

146 |

|

|

|

|

|

ÃÓÖ 178-194×320 |

|

168 |

|

|

|

|

|

32,0 |

178 |

1190 |

1190 |

935 |

325 |

||

ÃÓÖ 219-245×320 |

|

194 |

|

|

|

|

|

32,0 |

219 |

1225 |

1225 |

970 |

365 |

||

ÃÓÖ 273-299×250 |

|

245 |

|

|

|

|

|

25,0 |

273 |

1270 |

1270 |

1060 |

375 |

||

ÃÓÖ 324-340×100 |

|

299 |

|

|

|

|

|

10,0 |

324 |

1320 |

1320 |

1100 |

410 |

||

|

|

340 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

364

Рис. 12.1. Цементировочные головки типов ГУЦ (а) è ÃÖÊ (á)

ление соответственно 6,4 и 5,0 МПа. При цементировании с применением цементировочной головки типа ГЦК после окончания нагнетания тампонажного раствора и промывки линии отвинчивают крышку, опускают в корпус головки ниже патрубков цементировочную пробку, завинчивают крышку и начинают продавливать тампонажный раствор.

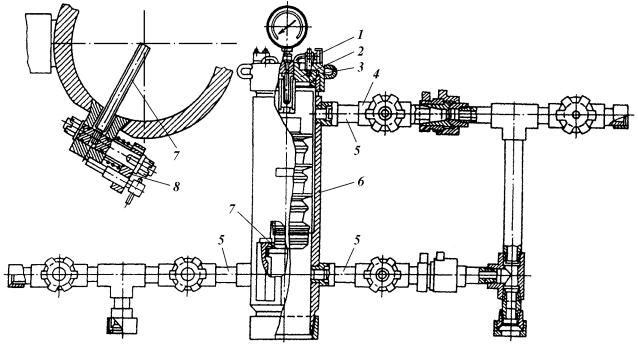

Универсальные цементировочные головки типа ГЦУ (рис. 12.2; табл. 12.2) предназначены для обвязки обсадных колонн на устье скважины, для зарядки нижней разделительной пробки в колонну, а также для размещения верхней (продавочной) разделительной пробки при цементировании скважин.

|

|

|

|

|

Ò à á ë è ö à 12.2 |

|

Техническая характеристика головок типа ГЦУ |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Показатель |

|

|

Шифр головки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÃÖÓ-140–146 |

ÃÖÓ-168 |

ÃÖÓ-245 |

ÃÖÓ-273 |

ÃÖÓ-324 |

ÃÖÓ-340 |

|

|

|

|

|

|

|

Условный диаметр, мм |

140–146 |

168 |

245 |

273 |

324 |

340 |

Максимальное рабочее |

40 |

40 |

32 |

25 |

10 |

10 |

давление, МПа |

|

|

|

|

|

|

Максимальная длина |

430 |

430 |

515 |

647 |

655 |

665 |

пробок, устанавливае- |

|

|

|

|

|

|

мых в головку, мм |

|

|

|

|

|

|

Внутренний диаметр |

130 |

144 |

209 |

245 |

295 |

305 |

головки, мм |

|

|

|

|

|

|

Высота головки, мм |

865 |

870 |

1050 |

1145 |

1180 |

1190 |

Монтажная база напор- |

1100 |

1150 |

1205 |

1220 |

1285 |

1285 |

ных трубопроводов, мм |

|

|

|

|

|

|

Масса, кг |

188 |

237 |

337 |

353 |

462 |

446 |

П р и м е ч а н и е. Число присоединительных боковых отводов для всех указанных типов равно трем.

365

Рис. 12.2. Универсальная цементировочная головка типа ГЦУ:

1 – съемник; 2 – крышка; 3 – гайка; 4 – проходной кран; 5 – присоединительные линии; 6 – корпус; 7 – фиксатор пробки; 8 – указатель (сигнализатор) начала движения пробки

366

Универсальность этих головок заключается в том, что они позволяют цементировать обсадные колонны, подвешенные на буровом крюке, с одновременным расхаживанием их. Кроме того, головки типа ГЦУ имеют сигнализатор начала движения разделительной пробки, более просты в обслуживании, предотвращают остаточные давления над разделительной пробкой после закачки тампонажного раствора в колонну.

Разделительные пробки предназначены для предотвращения смешивания тампонажного раствора с буровым раствором и продавочной жидкостью при цементировании, а также для получения сигнала о посадке пробки на стоп-кольцо, свидетельствующего об окончании процесса продавливания тампонажного раствора в затрубное пространство скважины. Используют пробки нескольких типов, каждый из которых предназначен для выполнения различных функций.

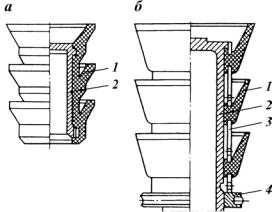

Пробки продавочные верхние типа ПП (рис. 12.3) служат для разделения тампонажного раствора при его продавливании в затрубное пространство скважин от продавочной жидкости. Существует модификация пробок, у которых в верхней части корпуса на внутренней поверхности нарезана резьба для заглушки. Без заглушки эту пробку можно использовать как секционную. Основные параметры этих пробок приведены в табл. 12.3.

Пробки разделительные двухсекционные типа СП (рис. 12.4) предназначены для цементирования потайных колонн и секций обсадных колонн, спускаемых частями. В процессе цементирования при продавливании тампонажного раствора верхняя секция пробки движется внутри бурильных труб, разделяя продавочную жидкость и тампонажный раствор, до тех пор, пока не достигает нижней секции пробки, установленной на штифтах на торце верхней трубы обсадной колонны, затем, перекрыв отверстие в нижней части пробки, под действием возникающего давления движется вместе с ней до посадки на стоп-кольцо.

Пробки типа СП изготовляют по ТУ 39.207–76 для обсадных колонн следующих диаметров, мм: 114–140, 146, 168, 178–194, 219–245, 273–299, 324–351, 377 и 407–426.

Пробки разделительные нижние типа ПЦН разработаты в б. ВНИИКРнефти на базе пробки ПВЦ. Их отличительной особенностью является наличие сквозного отверстия в сердечнике, в нижней части кото-

Рис. 12.3. Пробки продавочные верхние типа ПП с пригуммированными (а) и наборными резиновыми (á) манжетами:

1 – резиновая манжета; 2 – алюминиевый корпус; 3 – дистанционная втулка; 4 – стяжная гайка

367