- •1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Землеустройство».

- •2. Роль землеустройства в межотраслевом распределении земельного фонда.

- •3. Организация рационального использования земель и их охраны в народном хозяйстве.

- •4. Научные основы землеустройства. Определение землеустройства как науки и связь ее со смежными дисциплинами.

- •5. Земля, как природный ресурс и главное средство производства в сельском хозяйстве, объект социально-экономических связей.

- •6. Земельная реформа на современном этапе, цели и необходимость ее проведения.

- •7. Основные этапы земельной реформы и виды землеустроительных работ в ходе ее проведения.

- •8. Анализ результатов и последствий земельной реформы в субъекте рф (Тверская область).

- •9. Общая характеристика земельного фонда рф и субъекта рф (Тверская область).

- •10. Состав земельного фонда, категория земель, распределение земель по угодьям и формам собственности.

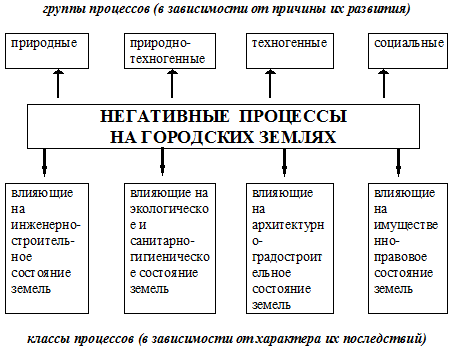

- •11. Характеристика качественного состояния земель в рф и субъекте рф (Тверская область). Основные негативные процессы на земле.

- •12. Исторический опыт и закономерности развития землеустройства в России.

- •13. Государственное управление землеустройством и его основные функции.

- •14. Нормативно-правовое регулирование отношений при проведении землеустройства.

- •15. Цели, задачи, принципы и виды землеустройства.

- •16.Понятие и содержание системы землеустройства. Землеустроительный процесс.

- •17. Понятие, цели и задачи территориального планирования и прогнозирования земельных ресурсов.

- •18. Роль и значение планирования и прогнозирования в организации рационального использования земель.

- •19. Природно с/х районирование.

- •20. Зонирование территории.

- •21. Понятие, цели, задачи и необходимость разработки схем землеустройства.

- •22. Структурная модель схемы землеустройства мо.

- •23. Методологические основы и порядок разработки схемы землеустройства мо.

- •24. Перераспределение, транформация и улучшение земель мо.

- •25. Размещение отраслей апк и организация рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

- •26. Понятие и сущность межхозяйственного землеустройства.

- •27. Цели, задачи, принципы, факторы и формы межхозяйственного землеустройства.

- •28. Производственный процесс межхозяйственного землеустройства – состав и последовательность землеустроительных действий.

- •Для составления проекта мхз необх. След. Материалы:

- •29. Понятие и содержание сельскохозяйственного землепользования

- •30. Организационно - правовые основы формирования землепользований сельскохозяйственных предприятий.

- •32. Особенности формирования землепользования кфх

- •33. Образование новых землепользований в процессе реорганизации (реформирования) с/х предприятий.

- •1. Цели реорганизации сельскохозяйственных предприятий и организаций

- •2. Пути реорганизации сельскохозяйственных предприятий

- •3. Порядок реорганизации сельскохозяйственных предприятий в производственные кооперативы

- •34. Понятие недостатков землепользования и методы их устранения

- •35. Образование землепользований нес/х объектов

- •36. Задачи и содержание вхз

- •37. Методика проектирования и обоснования проектных решений при вхз

- •38. Составные части и элементы проекта вхз

- •39. Цели и задачи подготовительных и обследовательских работ при вхз

- •40. Камеральная землеустроительная подготовка планово-картографического материала и зем-кад инфо.

- •41. Содержание работ по полевому землеустроительному обследованию территории с/х предприятий

- •42. Содержание акта и чертежа землеустроительного обследования

- •43. Разработка задания на проектирование при проведении вхз

- •45. Типы организационно-производ. Структуры хозяйства (состав, число и размер производственных подразделений).

- •3 Типа организационно-производ. Структуры:

- •46.Требования к размещению животноводческих ферм и комплексов.

- •48.Обоснование проекта размещения производственных подразделений и хозяйственных центров.

- •49.Задачи и содержание проектирования инженерных объектов.

- •50.Размещение внутрихозяйственных и полевых дорог.

- •52.Понятие, задачи и содержание организации угодий и севооборотов.

- •53.Установление состава, площади угодий и их размещение на территории.

- •54.Трансформация и улучшение угодий, их эффективность.

- •1. Перевод угодий из менее интенсивных в более интенсивные с целью увеличения общей площади сельскохозяйственных земель, их видов и подвидов.

- •2. Перевод угодий из одного вида в другой с целью улучшения пространственных условий землепользования.

- •3. Трансформация угодий в связи с размещением объектов и сооружений, имеющих почвозащитное и природоохранное назначение.

- •4. Трансформация угодий в связи с размещением объектов жилого, производственного, дорожного, мелиоративного и других видов строительства.

- •55. Задачи и содержание и методика проектирования организации угодий и севооборотов.

- •57.Организация системы севооборотов, их классификация (типы, виды, количество).

- •58.Особенности проектирования различных севооборотов (полевых, кормовых, специальных).

- •59.Оценка почвенных и климатических условий для полевых сельскохозяйственных культур и чередование их во времени.

- •60. Содержание и значение устройства территории севооборотов

- •66. Задачи и содержание устройства территории кормовых угодий.

- •67. Устройство территории пастбищ. Особенности пастбищного содержания скота.

- •68. Закрепление и размещение пастбищ за фермами, гуртами и отарами.

- •69. Проектирование пастбищеоборота.

- •70. Размещение скотопрогонов, летних лагерей, источников пастбищного водоснабжения.

- •72. Содержание устройства территории сенокосов

11. Характеристика качественного состояния земель в рф и субъекте рф (Тверская область). Основные негативные процессы на земле.

На территории Российской Федерации и в отдельных ее регионах продолжают интенсивно проявляться негативные процессы на землях, экологическое состояние которых повсеместно ухудшается, что вызывается бесхозяйственным отношением к земле и истощи-тельным использованием плодородного слоя земельных угодий, недостатком финансовых средств на разработку и осуществление мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов страны.

При таком подходе наблюдается повсеместное снижение плодородия почв из-за негативных воздействий на земли, а также резкое сокращение объемов работ по улучшению земель. Снизились в 2,5—5 раз объемы проведения агрохимических мероприятий и в 5—7 раз мелиоративных и других работ. Более чем в 2,5—3 раза сократилось внесение в почвы органических удобрений и в 4—5 раз — минеральных. В результате значительно уменьшилось в почвах содержание питательных веществ, что привело к снижению продуктивности пашни и устойчивому нарушению ее экологии; ускоренно разрушается гумус — основной показатель плодородия почв; происходит несбалансированный вынос элементов питания, повышается кислотность почв на фоне отрицательного баланса кальция; усилились процессы эрозии, слитизации, переувлажнения, засоления почв, загрязнения их остаточными количествами пестицидов; проявляются и другие негативные процессы.

Истощительное использование земель привело к резкому снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Так, по данным государственной статистической отчетности, урожайность зерновых культур в среднем за 1986—1990 гг. составила 15,9 ц/га, за 1991—1995 г. — 14,8 ц/га, в 1996 г. — 12,9 ц/га, а в последние годы — менее 11 ц/га. По экспертной оценке, только вследствие сокращения объемов внесения минеральных удобрений недополучено сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно более чем на 100 млрд рублей.

Особо опасными являются и процессы подтопления и затопления земель, которые интенсивно проявляются на территории Поволжья, Юга России, Северо-Запада, Западной Сибири, Дальнего Востока и в других регионах. Процессы подтопления затронули территории многих городов и других поселений. Ежегодный ущерб, наносимый этими негативными процессами, огромен. Их интенсивное развитие связано преимущественно с изменениями гидрологического режима, вызванными гидростроительством и другими антропогенными и природными воздействиями. Проявляются процессы переувлажнения земель в различных регионах России.

Интенсивно распространяются по территории России процессы опустынивания, особенно в пустынной зоне. К основным причинам, вызвавшим процессы, опустынивания и наносящим огромный ежегодный ущерб, относятся: перевыпас скота, несоблюдение пастбищеобо-ротов, резкое снижение объемов противоэрозионных и фитомелиоративных работ. В результате увеличиваются площади сбитых пастбищ, происходит деградация растительного и почвенного покрова, снижение продуктивности кормовых угодий и, в конечном итоге, разрушение природных экосистем.

В результате техногенных воздействий усилились экзогенные и иные геологические процессы, к которым прежде всего относятся криогенные, проявляющиеся в виде термокарста на северных территориях, а также образование просадок, западин на равнинных территориях различных зон и интенсивное проявление линейной эрозии, приводящее к возникновению селей и активизации оползневых процессов в предгорных зонах.

В целом, происходящие на землях негативные процессы, вызванные нерациональными антропогенными воздействиями, привели к деградации почв и загрязнению земель России, интенсивность проявления которых вызывает угрозу продовольственной, экологической и национальной безопасности.

Негативные процессы на землях имеют региональную специфику: от деградации оленьих пастбищ на северных территориях до продолжающих проявляться на значительных территориях процессов подтопления на Юге и Дальнем Востоке России, опустынивания — в аридной и сухостепной зонах, эрозии и загрязнении земель — на территориях почти всех субъектов Российской Федерации. Проявляются и другие негативные процессы (засоление, осолонцевание почв, зарастание сельхозугодий кустарником и мелколесьем и др.). Происходит резкое снижение плодородия почв сельскохозяйственных угодий.

Подтопление земель усилилось во многих регионах, особенно в Ставропольском и Краснодарском краях, Астраханской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях и на территории ряда других субъектов Российской Федерации. Кроме того, подтоплению подвержено более 2000 поселений, в том числе районы крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и других населенных мест.

Распространяются процессы переувлажнения земель в ЦЧО, областях Центрального, Северо-Западного и ряда других регионов. Так, по данным ЧерноземИМЗа, переувлажнение почв интенсивно проявляется на части территории ЦЧО, особенно оно характерно для Окско-Донского плоскогорья, где эти земли занимают уже более 25% от площади сельскохозяйственных угодий. За последние 10 лет площадь переувлажненных земель увеличилась на 12—15% и составила 1,3 млн гектаров.

Одним из опасных процессов является опустынивание. Процессы опустынивания наиболее интенсивно проявляются в аридной зоне на территории, прилегающей к побережью Каспийского моря от р. Кумы до границы с Казахстаном (Республика Калмыкия и Астраханская область), и в сухостепной зоне (часть территории Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей), а также в зоне недостаточного увлажнения (Республика Дагестан, Чеченская Республика, Курская, Самарская, Ульяновская области и другие территории).

Происходит повсеместное истощение почв, особенно пашни. Содержание гумуса в них достигло предельно минимального уровня (1,3% — в Нечерноземной зоне, 5,0% и менее — в ЦЧО и т.д.). Снижен до минимума накопленный запас кальция в почвах, которые стали слабоустойчивыми к воздействию техники при обработке полей. Резко увеличились площади закисленных почв, включая черноземы, для которых этот процесс не был характерен прежде. Все эти негативные процессы приводят к резкому снижению урожайности сельхозкультур.

Земли, прилегающие ко всем автомагистралям, при отсутствии защитных лесонасаждений интенсивно загрязняются тяжелыми металлами, которые по трофической цепи попадают в организм человека, вызывая различные заболевания. То же происходит при использовании продукции, полученной на почвах, загрязненных остаточными количествами пестицидов, где они применялись с нарушением установленных норм.

Превышение норм рубки лесосек в лесах горных территорий, а также ведение рубок и трелевки леса методами, уничтожающими почвенный покров, привели к резкому усилению процессов эрозии, возникновению селей и активизации оползневых процессов.

Состояние сельскохозяйственных угодий в Тверской области с каждым годом ухудшается. Из-за сложной финансово-экономической обстановки культурно-технические работы практически не проводятся. В области прогрессируют процессы зарастания сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем. Зарастание угодий ведет не только к количественному уменьшению площадей кормовых угодий, но и оказывает отрицательное влияние на качественные изменения травостоя лугов и пастбищ, происходит появление грубо-стебельных, сорных и ядовитых трав в травостоях.

Значительным неблагоприятным фактором в условиях ведения сельскохозяйственного производства является каменистость земель. Необходимо отметить наличие на землях сельскохозяйственного назначения эрозионных процессов. Переувлажненность и заболоченность сельскохозяйственных угодий, связанных с подтоплением земель, являются причиной их низкого плодородия. Все вышеперечисленные факторы негативно сказываются на использовании земель, значительные площади исключены из сельскохозяйственного оборота. В плохом состоянии находятся и мелиоративные системы. Многим осушительным сетям более 20 лет, ремонт их не ведется, каналы зарастают. Большая часть объектов требует списания, так как их восстановление уже невозможно.

Негативные процессы, влияющие на плодородие почв, охватили практически весь почвенный покров и природные кормовые угодья. К ним можно отнести традиционные негативные явления, такие как эрозия, дефляция, засоление почв, заболачивание, солонцовость, деградация пастбищ, техногенное загрязнение и др. и др. возникли новые. Так, например, за последние 25 лет появились и постоянно расширяются пятна подтопленных земель (могары), опустынивание природных кормовых угодий. На орошаемых землях и частично на богарных пашнях наблюдается переуплотнение почв продуктивных угодий.

Зарастание угодий. Актуальной проблемой является зарастание продуктивных угодий кустарником и мелколесьем. Зарастание продуктивных угодий древесно-кустарниковой растительностью является распространенным природным явлением. В результате жизнедеятельности лесных растительных формаций происходит значительное обогащение слоев почвы органогенным веществом, азотом и зольными элементами, идет накопление гумуса, почва восстанавливается.

Переувлажнение и заболачивание земель. Переувлажнение – это начальная стадия заболачивания почв, когда влажность почвы превышает полевую влагоемкость. Формирование переувлажненных почв и заболоченных земель обусловлено нарушением естественного дренажа территорий в результате нерационального земледелия, создания оросительных систем, гидротехнических сооружений на реках и балках, переуплотнение почв. Закочкоренность сенокосов и пастбищ. Этот негативный процесс также снижает естественное плодородие сельскохозяйственных угодий.

Сбитость кормовых угодий.

Подтопление земель.