Детская психиатрия под ред. Эйдемиллера / Глава 3-32, приложение

.pdf832 • Глава 23

приняла она предложение психотерапевта подойти к песочному ящику и выб рать игровой материал. Однако, быстро воодушевившись, женщина выбрала не обходимые ей предметы, среди которых оказались небольшая свечка, раковина, бусинки, перышки и т. п. Разделив песчаную пустыню глубоким рвом, мать принялась за строительство. В центре своей территории она сделала холмик, положила на него раковину, поставила в нее свечку и принялась украшать ос нование холмика. В это время девочка безуспешно пыталась построить из сы пучего песка что-то вроде пещерки для маленькой голенькой куколки. Потом она «повела» куклу в сторону рва и сказала матери, что пришла в гости.

—А как же ты переберешься ко мне через ров? — спросила мама, не от рываясь от своего труда.

—А давай сделаем мостик! — попросила девочка.

—Подожди, некогда... — последовал ответ.

Очевидно, что интерпретация приведенной игры не слишком трудна. Не рассказывая о своих выводах матери, психотерапевт учила ее в игровой форме «строить мосты».

Нами совместно с психологом А. В. Дикаревым разработана модель груп повой игровой психотерапии на базе детского психоневрологического сана тория «Комарово». В санатории получали лечение дети с пограничными не рвно-психическими расстройствами, проходили реабилитацию реконвалесценты менингитов и энцефалитов, а также дети с детскими церебральными па раличами. Курс лечения продолжался 3 месяца.

Всостав психотерапевтической игровой группы закрытого типа входи ло 8-10 человек. Количество мальчиков и девочек было примерно одина ковым. При наборе в группу учитывался возрастной фактор (7-9 лет, 1012 лет) и психологическая совместимость участников. В каждую группу мы включали не более одного ребенка, склонного к истерическим реакци ям, не более одного гиперактивного. Занятия проводились 3 раза в неделю

вактовом зале санатория, в лесу, на берегу залива двумя котерапевтами. Одно занятие продолжалось в течение полутора-двух часов. Полный курс состоял из 10-15 сессий.

Впсихотерапевтическом процессе нами использовались следующие при емы: само- и взаимоанализ вербальных компонентов эмоциональной экспрес сии в контексте групповой ситуации, положения в семье, в школе; дискуссии; творческое самовыражение. Больше всего внимания уделялось игровым тех никам. Первые занятия были ориентированы на достижение групповой спло ченности, выработке норм поведения в группе. На последующих мы добива лись критического отношения детей к неадекватным формам своего поведе ния, помогали им искать адекватные и тренировать их. В этом периоде про водилась также семейная психотерапия, на занятия приглашались родители,

атакже другие члены семьи. Перед этим велась работа в виде индивидуаль ных и совместных бесед с родителями и другими членами семьи. До их све дения доводились особенности адаптации ребенка в санатории, сообщалось о планируемых лечебных и реабилитационных мероприятиях. Таким обра зом, у них формировалось адекватное представление о болезни, устранялся де фицит информации. Это способствовало установлению взаимопонимания

Игровая психотерапия • ,833

членов семьи с врачом и психологом. Исходя из анализа данных анамнеза и клинического наблюдения, мы давали родителям рекомендации, ориентиру ющие их на оптимальное поведение с больным во время его посещений. Во втором периоде санаторной реабилитации наступала реконструктивная ста дия семейной психотерапии. К этому времени удавалось установить с роди телями доверительные отношения, выявить различия взглядов различных членов семьи на воспитание ребенка, на внутрисемейные конфликты. Часто та встреч с ними варьировалась в зависимости от выработки общего решения об оптимальном стиле взаимоотношений с больным. Преодолев сопротивле ние психотерапевтическому вмешательству, нам удавалось, как правило, фор мировать установку на активное участие в психотерапевтическом процессе.

Курс психотерапевтических занятий с детьми строился по такой схеме:

1.Занятие было организационным. Детям объявляли, что они становятся членами «клуба». Задачи его — сделать пребывание в санатории интереснее. Предлагалось к следующему «заседанию» придумать название, предложить законы, гимн. Занятие перемежалось и заканчивалось подвижными играми.

2.Занятие было посвящено обсуждению предложений, прав и обязан ностей членов «клуба». Декларировались принципы дружелюбного отно шения друг к другу, взаимопомощи, активности. Проводился коммуника тивный тренинг.

3.Занятие включало в себя ролевые игры «Прием в королевском дворе», «Встреча с марсианами», «Необитаемый остров», «В пещере» и другие.

4.Занятие, как правило, проводимое в лесу или на заливе, называлось «стихийное бедствие» (наводнение, кораблекрушение, ураган и т. п.). В про цессе игр ребята сами распределяли роли, приобретали и закрепляли навы ки сотрудничества.

Три-четыре следующих занятия были посвящены школьным проблемам. На них, с разрешения «членов клуба», приглашались родственники. Им раз решалось посидеть за кругом. Вначале обсуждали и проигрывали эпизоды на тему «Счастливый день в школе», на следующих занятиях — «Несчаст ный день в школе». По решению «Совета клуба» (или «Президиума», «Ко митета» и т. п.) родственникам при обсуждении слова не давали.

Следующие занятия посвящались семейным проблемам. Начало этого цикла знаменовалось принятием родственников в члены клуба, торжествен ной клятвой и т. п.

Наши наблюдения показали, что длительная разлука с ребенком школь ного возраста в связи с его пребыванием в санатории облегчает родителям процесс ретроспективной оценки отношений с больным, адекватности их ме тодов воспитания, побуждает к реконструкции внутрисемейных отношений. Разыгрывание семейных ситуаций, смена ролями детей и родителей, как пра вило, проходили со значительно большей отдачей и вовлеченностью в сана тории, чем при проведении схожих групп в амбулаторных условиях.

Предпоследнее занятие всегда выливалось в большой концерт, номера к которому дети и родители готовили втайне друг от друга. Только врач и психолог знали все и составляли программу.

834 • Глава 23

На последнем занятии проводилось подведение итогов. Ребята вместе со взрослыми обсуждали, что дал им санаторий, «клуб», отмечали перемены, происшедшие в поведении, характере.

Приведенный план занятий мог меняться в зависимости от ситуации в группе, на отделении. При чрезвычайных происшествиях созывались «вне очередные заседания». При особой значимости поднятой членом группы проблемы «заседание» могло проводиться, по решению «Совета», в два, а то и в три этапа.

Идея подключать родителей к участию в сеансах игровой психотерапии на темы семьи родилась не сразу. Толчком к этому решению послужило по ступление на повторный курс лечения девочки с тяжелыми проявлениями невроза. За полгода до этого она была выписана домой с прекрасным ре зультатом. Рецидив был обусловлен возвращением в прежнюю, домашнюю обстановку. Семейные отношения не только были причиной, но и оказывали патопластическое влияние на структуру невротической симптоматики.

Эффективность лечения в санатории после введения представленной мо дели семейной игровой психотерапии повысилась.

* > : . ••-. ' , . - - ' - т

Контрольные вопросы

1.Что такое игровая психотерапия?

2.Какие существуют основные направления игровой психотерапии?

3.Что такое недирективная игровая психотерапия?

4.Какие наборы игрушек используются в песочной игровой психотерапии?

5.С какой целью к игровой психотерапии привлекаются родители?

Список рекомендуемой литературы

1.Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстшнеева Т. Д. Чудеса на песке. Песоч ная психотерапия. — СПб.: Институт специальной педагогики и пси хологии, 1998. — 50 с.

2.Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. — Л.: Ме дицина, 1982. — 216 с.

3.Лэндрет Г. Л. (Landreth G. L.) Игровая терапия, искусство отношений (пер. с англ.). — М.: Международная педагогическая академия, 1994. — 368 с.

4.Шевченко Ю. С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподобным синдромом: Практическое руководство для врачей. — М.: РМАПО, 1997. - 49 с.

5.Шефер Ч. (Schaefer Ch.), Кэри Л. (Carey L.) Игровая семейная психо терапия. — СПб.: Питер, 2000. — 384 с.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ПСИХОДРАМА

838 • Глава 24

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Аналитическая психодрама — это метод индивидуальной и групповой психотерапии, основанный на игровом моделировании актуальных представ лений клиента/клиентов.

Другое определение: аналитическая психодрама — метод индивидуаль ной и/или групповой психотерапии, использующий 3 вида коммуникаций — эмоциональную, поведенческую и вербальную — с целью психологической коррекции в ситуации здесь-и-теперь искажений личностного развития в ак туальном периоде жизни и представлений об искажениях на более ранних этапах онтогенеза.

ТЕОРИЯ МЕТОДА И ОПИСАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОДРАМЫ

Метод разработан Джекобом Леви Морено (1892-1974). Теоретическим концептом этого метода психотерапии является теория ролей, разработанная самим автором.

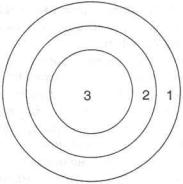

Современные исследователи [Ремшмидт X., 2000; Фрейджер Р., Фейдимен Д., 2001; Эйдемиллер Э. Г., Александрова Н. В., 2001] считают, что те оретической основой данного метода психотерапии является психоанализ. Для понимания сущности аналитической психодрамы Г. Лейтц использовала гео метрическую фигуру треугольника, вершиной которого является аналитичес кая психодрама, а основанием — групповая психотерапия и социометрия (рис. 29).

Дж. Л. Морено объяснял общение людей с помощью геометрической фигуры эллипса (рис. 30). Почему Дж. Л. Морено выбрал именно эту фи гуру? Эллипс — геометрическое место точек М, сумма расстояний которых

1 — групповая психотерапия

2 — аналитическая психодрама

3 — социометрия

Рис. 29. Психодрама, психотерапия и социометрия.

Аналитическая психодрама • 839

•

Рис. 31. Объяснение общения людей с помощью эллипса по Дж. Л. Морено (см. в тексте).

г и rl от двух данных точек F и F1 — фокусов эллипса — равна постоян ной величине (АА1) — длине большой оси эллипса (г+rl =АА1; г2+гЗ =АА1 и т. д.) (рис. 31).

Полюс 1 получил название «взаимодействие» или «поведенческий ком понент общения» (ПК), а полюс 3 — «взаимоотношение» или «эмоциональ ный компонент» (ЭК). Если изменяется под давлением ситуации один из полюсов, то обязательно произойдет трансформация и другого полюса, и фи гура эллипса вновь обретет свои очертания.

Отталкиваясь от концепции В. Н. Мясищева «Психология отношений», которая говорила о том, что отношения, являющиеся основным элементом структуры личности, состоят из 3 компонентов — эмоционального («что я чув ствую»), поведенческого («что я делаю») и когнитивного («что я знаю или думаю»), Э. Г. Эйдемиллер и Н. В. Александрова (2001) включили после дний в фигуру эллипса в виде полюса 2 — когнитивного компонента.

Структурные элементы аналитической психодрамы

Расположим их в порядке важности:

1. Протагонист (от греческого protos — первичный, agon — борьба, стра дание) — тот, кто играет свою психодраму. Протагонист в игре часто испы-

840 • Глава 24

тывает очень сильные эмоции, поэтому все усилия режиссера сосредоточены на помощи ему.

2.Режиссер(ы) — тот или те, кто ведут психодраму. Если протагонист отвечает за свое желание исследовать в игре свои представления о чем-либо, вызывающем у него беспокойство, и проявляет активность, то режиссер от вечает за форму проведения психодрамы. Образно можно сказать, что про тагонист — автор и исполнитель пьесы, а режиссер остается режиссером.

Режиссер должен быть эмпатичным, чувствительным к переживаниям протагониста и других участников группы, уметь играть, быть спонтанным

икреативным. Стиль управления группой директивный.

3.Сцена протагониста — та часть пространства, на которой происходит действие. В театре Дж. Л. Морено эта сцена как в театре. В других услови ях — это обычно часть комнаты.

Сцена — это физический эквивалент психологического пространства про тагониста. Он сам ее строит, а сыграв психодраму, сам ее разбирает. На сце не могут находиться сам протагонист, приглашенные им исполнители ролей (вспомогательные Эго) и режиссер(ы). Режиссер следит за тем, чтобы не было несанкционированных посягательств на сцену протагониста.

4.Вспомогательные Эго — это те члены группы, которых протагонист при глашает сыграть роли — отца, дочери, жены, мужа, животного, внутренних органов, мебели и т. д. В конце игры протагонист освобождает вспомогатель ные Эго от исполняемых ролей. Протагонист, дотрагиваясь руками до надплечий игрока, говорит: «Сейчас ты не моя жена (муж, отец, кошка, шкаф), а Лариса (Нина и т. д. — при этом называется подлинное имя игрока).

5.Зрители — те члены группы, которые наблюдают и сопереживают пе рипетиям психодрамы. Зрители обычно сильно вовлечены в происходящее

исоздают атмосферу «теле» — «многочувствие» — то есть эмпатического взаимопроникновения друг в друга.

6.Балкон — в психодраматическом театре Дж. Л. Морено балкон рас полагается над сценой. В других помещениях «балкон» — это часть комна ты, в которую помещают на некотором возвышении тех людей, с которыми хочет встретиться протагонист, но с которыми в реальности такая встреча произойти не может по причине смерти, проживания в другом месте, того обстоятельства, что данное лицо жило в прошлом, либо относится к иным, неструктурируемым пластам Бытия — Наполеон, Иисус Христос, умершие родители, родственник, живущий в другой стране и др.

Уровни реальности в аналитической психодраме

Дж. Л. Морено выделял 3 уровня реальности, переживаемые участни ками психодрамы (рис. 32).

1. Реальность обыденной жизни — это те события, которые происходят дома, на работе и в других ситуациях. Эту жизнь регулируют законы, мо раль, обычаи.

2. Лабораторная реальность — это реальность группы, которая охраня ется принятыми ею правилами. Если участники психодрамы сидят в круге

Аналитическая психодрама • 841

Рис. 32. Уровни реальности по Дж. Л. Морено (объяснения в тексте).

(см. рис. 32), то граница между уровнем 1 и уровнем 2 будет проходить меж ду тем, что перед глазами, и тем, что за спиной.

3.«Прибавочная реальность» по аналогии с прибавочной стоимостью

К.Маркса означает приобретения, которые получают участники группы на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях.

Основные техники аналитической психодрамы

Вработе с детьми можно использовать следующие техники:

1)индивидуальный разогрев;

2)перемена ролей;

3)монолог;

4)дублирование;

5)диссоциация;

6)проигрывание сновидений;

7)физикализация.

Техники индивидуального разогрева и перемены ролей являются базис ными техниками аналитической психодрамы и, по мнению Дж. Л. Морено, — наиболее эффективными.

Техника индивидуального разогрева проводится следующим образом. Протагонист за спиной вспомогательного Эго накладывает руки на его пле чи и начинает говорить о своих представлениях, о переживаниях персонажа, которого будет играть вспомогательное Эго, в первом лице.

Пример: протагонист Олег, 16 лет, «разогревает» вспомогательное Эго, играющее роль его матери: «Я, Ирина Петровна, мать Олега. Мне 46 лет. У ме ня много беспокойства по поводу здоровья сына......

Нами предложен собственный вариант техники индивидуального разог рева в связи с тем, что детям накладывание рук на спину вспомогательного Эго кажется неестественным. В нашем варианте ребенок-протагонист стано вится рядом с вспомогательным Эго и проговаривает слова, которые он хо чет ему дать. Вспомогательное Эго затем эти слова повторяет.

Соприкосновение протагониста со своими доселе неразвернутыми представ лениями о переживаниях значимых лиц позволяет ему откорректировать их.

842 • Глава 24

Техника перемены ролей позволяет протагонисту прочувствовать и ис следовать свои представления о переживаниях другого человека, находясь как бы внутри него.

Техника монолога представляет собой сообщение вслух протагониста, который говорит несколько в сторону, не обращаясь непосредственно к иг рокам психодрамы. Режиссер может сказать протагонисту: «Попробуй ска зать вслух о том, что тебя беспокоит, возможно, они (отец, мать, другие) тебя не слышат». Такая инструкция помогает протагонисту лучше понять, что он говорит в данный момент.

Дублирование осуществляется другими членами группы, которые вербально или невербально повторяют сказанное протагонистом или вспомогатель ным эго.

При работе с детьми и подростками использование классической техни ки индивидуального разогрева может вызвать эмоциональное напряжение и фрустрацию как у вспомогательного эго, так и у протагониста непривыч ностью процедуры и прикосновением рук к плечам.

Поэтому нами разработана техника «разогрев-дублирование», при про ведении которой протагонист, стоя рядом со вспомогательным Эго, произно сит слова, а затем вспомогательное Эго их повторяет.

Техника диссоциации. Вспомогательные Эго проигрывают роли в пси ходраме протагониста, а сам протагонист стоит на краю сцены на стуле и на блюдает за действием. Созерцание протагонистом собственной психодрамы с высоты, которая символизирует накопленный житейский опыт, способству ет стереоскопическому восприятию аспектов жизни, многие из этих аспектов протагонистом ранее не осознавались.

Техника проигрывания сновидений. Вначале протагонист рассказыва ет о своем желании проиграть сон, а затем и о самом его содержании. Затем протагонист начинает рассказывать о своем состоянии перед засыпанием. При этом он ложится в кровать, закрывает глаза и по просьбе режиссера вспоми нает в зрительных образах свое сновидение. Режиссер предлагает протаго нисту говорить вслух об образах, которые тот видит в данный момент.

В определенный момент, когда протагонист демонстрирует усиление эмо циональных переживаний, связанных с актуализацией подавленного психо логического материала, режиссер предлагает протагонисту встать и начать игру, выбрав вспомогательные Эго для моделирования возникающих зритель ных образов.

По завершении проигрывания сна протагонист вновь ложится в кровать и закрывает глаза. Режиссер садится у его изголовья и вслух пересказыва ет содержание проигранного сна. Это делается с целью структурирования и перевода содержания образов, отражающих глубинные неосознаваемые пе реживания, в слова, которыми оперирует Эго.

Техника физикализации. С помощью этой техники появляется возмож ность смоделировать некие внутренние объекты личности и организма. На пример, вспомогательные Эго играют объекты внутриличностного простран ства протагониста — его мысли, страхи, желания. Протагонист может менять