- •Оглавление

- •Классификация периферийных устройств. Классификация интерфейсов, основные характеристики

- •Устройства хранения данных (накопители). Классификация устройств хранения данных, их основные характеристики. Интерфейсы подключения устройств хранения данных

- •Накопители на жестких магнитных дисках. Конструкция, принцип действия, характеристики

- •Запоминающие устройства на оптических дисках

- •Твердотельные накопители

- •Графическая подсистема пэвм. Конструкция и принцип действия графической карты.

- •Дисплейные устройства и проекторы. Классификация и принцип действия дисплейных устройств. Технология элт. Технология жкд. Технология осид (элд). ПлАзменные мониторы.

- •Звуковая подсистема пк. Конструкция и принцип действия звуковой карты. Встроенный звук.

- •Устройства сканирования. Конструкция и принцип действия сканеров. Интерфейсы подключения.

- •Беспроводные интерфейсы связи.

Устройства хранения данных (накопители). Классификация устройств хранения данных, их основные характеристики. Интерфейсы подключения устройств хранения данных

Устройства хранения данных относятся к внешней памяти компьютера — они позволяют сохранять информацию для последующего ее использования независимо от состояния (включен или выключен) компьютера. В устройствах хранения данных могут быть реализованы различные физические принципы хранения информации — магнитный, оптический, электронный в любых их сочетаниях. Внешняя память принципиально отличается от внутренней (оперативной) способом доступа к этой памяти процессора (исполняемой программы). Устройства внешней памяти оперируют блоками информации, но никак не байтами или словами, как, например, оперативная память. Эти блоки обычно имеют фиксированный размер, кратный степени числа 2. Блок может быть переписан из внутренней памяти во внешнюю или обратно только целиком, и для выполнения любой операции обмена с внешней памятью требуется специальная процедура (подпрограмма). Процедуры обмена с устройствами внешней памяти привязаны к типу устройства, его контроллеру и способу подключения устройства к системе (интерфейсу).

По устойчивости записи и возможности перезаписи устройства хранения данных делятся на:

Постоянные ЗУ (ПЗУ), содержание которых не может быть изменено конечным пользователем (например,BIOS). ПЗУ в рабочем режиме допускает только считывание информации.

Записываемые ЗУ (ППЗУ), в которые конечный пользователь может записать информацию только один раз (например, CD-R).

Многократно перезаписываемые ЗУ (ПППЗУ) (например, CD-RW).

Оперативные ЗУ (ОЗУ) обеспечивают режим записи, хранения и считывания информации в процессе её обработки. Быстрые, но дорогие ОЗУ (SRAM) строят на триггерах, более медленные, но дешёвые разновидности ОЗУ — динамические ЗУ (DRAM) строят на конденсаторах. В обоих видах ЗУ информация исчезает после отключения от источника питания (например, тока).

По методу доступа к информации устройства хранения данных разделяются на устройства с прямым (или непосредственным) и последовательным доступом.

Прямой доступ подразумевает возможность обращения к блокам по их адресам в произвольном порядке. Традиционными устройствами с прямым доступом являются дисковые накопители, и часто в понятие «диск», или «дисковое устройство» вкладывают значение «устройство внешней памяти прямого доступа». Так, например, виртуальный диск в ОЗУ и электронный диск на флэш-памяти отнюдь не имеют круглых, а тем более вращающихся деталей.

Традиционными устройствами с последовательным доступом являются накопители на магнитной ленте, они же стримеры. Здесь каждый блок информации тоже может иметь свой адрес, но для обращения к нему устройство хранения должно сначала найти некоторый маркер начала ленты (тома), после чего последовательным холостым чтением блока за блоком дойти до требуемого места и только тогда производить собственно операции обмена данными. Конечно, каждый раз возвращаться на начало ленты необязательно, однако необходимость последовательного сканирования блоков (вперед или назад) — неотъемлемое свойство устройств последовательного доступа. Несмотря на очевидный проигрыш во времени доступа к требуемым данным, ленточные устройства последовательного доступа в качестве внешней памяти находят применение для хранения очень больших массивов информации. В отличие от них устройства прямого доступа — диски самой различной природы — являются обязательной принадлежностью подавляющего большинства компьютеров.

По геометрическому исполнению устройства хранения делятся на:

дисковые (магнитные диски, оптические, магнитооптические);

ленточные (магнитные ленты, перфоленты);

барабанные (магнитные барабаны);

карточные (магнитные карты, перфокарты, флэш-карты, и др.)

печатные платы (карты DRAM,картриджи).

По физическому принципу:

перфорационные (с отверстиями или вырезами)

с магнитной записью

оптические

магнитооптические:

использующие накопление электростатического заряда в диэлектриках (конденсаторные ЗУ, запоминающие электроннолучевые трубки);

использующие эффекты в полупроводниках (EEPROM,флэш-память)

Главная характеристика устройств — емкость хранения, измеряемая в килобайтах, мегабайтах, гигабайтах и терабайтах (Кбайт, Мбайт, Гбайт, Тбайт, или в английской транскрипции КВ, МВ, СВ, ТВ, или, еще короче — К, М, С, Т). Здесь, как правило, приставки кило-, мега-, гига-, тера- имеют десятичные значения — 103, 106, 109 и 1012 соответственно. В других подсистемах компьютера, например при определении объема ОЗУ, ПЗУ и другой внутренней памяти, эти же приставки чаще применяют в двоичных значениях 210, 220, 230 и 240 соответственно, при этом 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт, 1 Тбайт = 1024 Гбайт. Этими разночтениями объясняются различия значений емкости одного и того же устройства, полученных из разных источников. «Двоичные» кило-, мега-, гига-, тера- более «увесисты», поэтому емкость устройства, выраженная в десятичных единицах, будет выглядеть внушительнее. Так, например, объем памяти в 528 Мбайт (десятичных) составляет 504 Мбайт (двоичных).

Устройства внешней памяти могут иметь сменные или фиксированные носители информации. Применение сменных носителей позволяет хранить неограниченный объем информации, а если носитель и формат записи стандартизованы, то они позволяют еще и обмениваться информацией между компьютерами. Существуют устройства с автоматической сменой носителя - ленточные карусели, дисковые устройства JuкеВох. Эти достаточно дорогие устройства применяют в мощных файл-серверах. Для настольных машин имеются накопители СD-RОМ с несколькими дисками (СD-сhаngеr), сменяемыми автоматически.

Важнейшими общими параметрами устройств являются время доступа, скорость передачи данных и удельная стоимость хранения информации.

Время доступа (ассеs time) определяется как усредненный интервал от выдачи запроса на передачу блока данных до фактического начала передачи. Дисковые устройства имеют время доступа от единиц до сотен миллисекунд. Для электронных устройств внешней памяти время доступа определяется быстродействием используемых микросхем памяти и при чтении составляет доли микросекунд, причем запись может продолжаться значительно дольше, что объясняется природой энергонезависимой электронной памяти. Для устройств с подвижными носителями основной расход времени имеет место в процессе позиционирования головок (seek time — время поиска) и ожидания подхода к ним требуемого источника носителей (latency — скрытый период). Для дисковых и ленточных устройств принципы позиционирования различны, и различные составляющие процесса поиска.

Скорость записи и считывания определяется как отношение объема записываемых или считываемых данных ко времени, затрачиваемому на эту операцию. В затраты времени входит и время доступа, и время передачи данных. При этом оговаривается характер запросов — линейный или случайный, что сильно сказывается на величине скорости из-за влияния времени доступа. При определении скорости линейных запросов чтения-записи производится обращение к длинной цепочке блоков с последовательным нарастанием адреса. При определении скорости случайных запросов чтения-записи - соседние запросы разбросаны по всему носителю. Для современных многозадачных ОС характерно чередующееся выполнение нескольких потоков запросов, и в каждом потоке высока вероятность последовательного нарастания адреса.

Скорость передачи данных определяется как производительность обмена данными, измеряемая после выполнения поиска данных. Однако в способе измерения этого параметра возможны разночтения, поскольку современные устройства имеют в своем составе буферную память существенных размеров. Скорости обмена буферной памяти с собственно носителем (внутренняя скорость) и с внешним интерфейсом могут существенно различаться. Если скорость работы внешнего интерфейса ограничивается быстродействием электронных схем и достижимой частотой передаваемых сигналов, то внутренняя скорость более жестко ограничивается возможности электромеханических устройств, (скоростью движения носителя и плотностью записи). При измерениях скорости передачи на небольших объемах пересылок проявится ограничение внешнего интерфейса буферной памяти, при средних объемах — ограничение внутренней скорости, а при больших объемах проявится еще и время поиска последующих блоков информации. Бывает, что в качестве скорости передачи данных указывают лишь максимальную скорость интерфейса, а о внутренней скорости можно судить по частоте вращения дисковых носителей и числу секторов на треке.

Определение удельной стоимости хранения информации для накопителей с фиксированными носителями пояснения не требует. В случае сменных носителей этот показатель интересен для собственно носителей, но не следует забывать и о цене самих приводов, которую тоже можно приводить к их емкости.

По отношению к корпусу компьютера устройства могут быть внутренними и внешними.

Внутренние устройства помещаются в специальные трех- или пятидюймовые отсеки корпуса компьютера и питаются от его же блока питания. В описании корпусов компьютеров отсеки также подразделяются на внешние и внутренние, но они различаются лишь тем, может ли передняя панель устройства, установленного в отсек, выходить на лицевую панель корпуса или нет.

Внешние устройства помещают в отдельный корпус, а питаются они от собственного блока питания или перехватывают питание +5 В от разъема клавиатуры компьютера. Внешнее исполнение имеют как малогабаритные портативные устройства, так и особо крупные дисковые массивы. Сами приводы для внешних и внутренних устройств обычно имеют одинаковый конструктив одного из распространенных форматов.

Интерфейсы подключения

Как минимум, устройство хранения состоит из собственно носителя (фиксированного или сменного) и средств доступа к носителю. Под средствами доступа подразумеваются необходимые узлы записи и считывания, а для подвижных носителей — еще и привод и механизмы позиционирования. Для твердотельных устройств аналогом средств позиционирования являются средства адресации (выбора микросхемы, банка памяти, адреса). Контроллер устройства хранения занимается управлением носителем, избыточным кодированием и декодированием, исправлением ошибок или/и организацией повторных обращений к носителю и другими вспомогательными операциями. Для хоста контроллер, совместно со своим программным драйвером, должен обеспечивать базовые операции:

сохранение (запись) информации из указанной области внутренней памяти хоста (размером в целое количество блоков) в указанное место на носителе устройств;

считывание указанных блоков с носителя устройства в указанную область внутренней памяти хоста;

вспомогательные операции, включая определение состояния и параметров носителя, форматирование носителя (если требуется), тестирование и т. п.

Соотношение интеллекта аппаратного (с точки зрения хоста) контроллера и сложности его программного драйвера (объема работы, выполняемой процессором хоста) зависит от типа устройства хранения. Для оптимизации производительности системы в целом (хоста и его устройств хранения) стремятся повышать интеллект контроллера. Для удешевления устройства хранения контроллер могут и упрощать до простейшего интерфейсного адаптера.

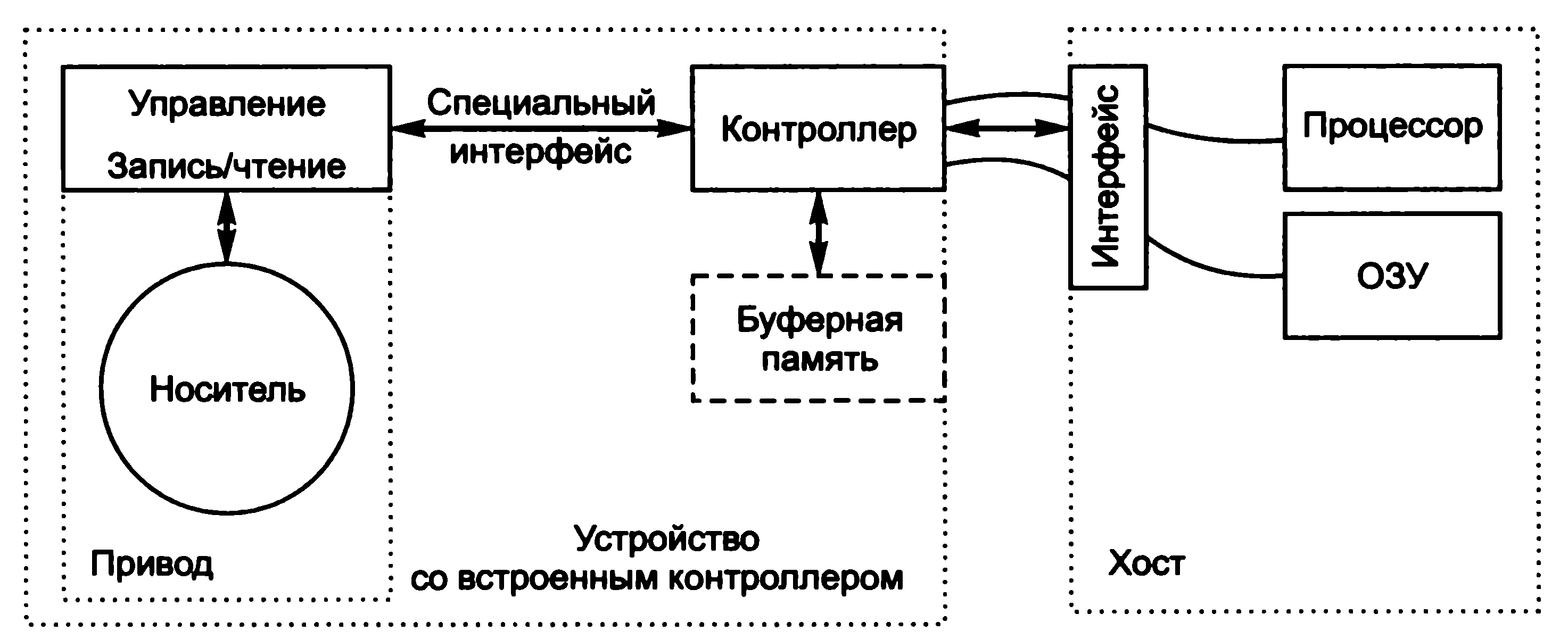

Физическое местоположение контроллера зависит от реализации устройства. Обобщенная схема подключения устройства к хосту приведена на рис. 1. Если контроллер располагается отдельно от устройства, то интерфейс устройства хранения бывает сугубо специфическим. Если контроллер встроен в устройство хранения, то вся специфика взаимодействия с носителем скрывается внутри устройства — во внутреннем интерфейсе между средствами доступа к носителю и контроллером. При этом появляется свобода в выборе интерфейса подключения устройства (фактически — его контроллера) к хосту.

Рис 1 - Устройство хранения, подключенное к хосту, и его интерфейсы

Существенным параметром интерфейса подключения устройства хранения является скорость передачи данных. Если интерфейс подключения устройства хранения обеспечивает связь средств доступа к носителю с контроллером, то этот интерфейс должен также обеспечивать передачу данных со скоростью доступа (записи и чтения) к носителю. В современных устройствах контроллер, расположенный вместе с носителем, обладает собственной буферной памятью. При этом проявляется независимость пропускной способности внешнего интерфейса от скорости доступа к носителю. Это дает дополнительную свободу в выборе интерфейса подключения. Конечно, чем выше быстродействие внешнего интерфейса, тем быстрее происходит обмен данными с устройством хранения: задержка, требуемая для передачи данных между буферной памятью устройства и памятью хоста, уменьшается. В самых высокоскоростных современных винчестерах внутренняя скорость обмена (между носителем и контроллером) приближается к гигабиту в секунду. Скорость, обеспечиваемая внешним интерфейсом, как правило, выше внутренней. Однако и при медленном внешнем интерфейсе устройство хранения не теряет работоспособности, так что в ряде случаев ради удобства, дешевизны и доступности подключения жертвуют производительностью обмена с устройством хранения. Есть устройства хранения, критичные к скорости внешнего интерфейса: записывающие устройства оптических дисков не могут останавливать процесс записи в произвольном месте. Однако и эта проблема решается:, увеличивается объем буферной памяти до такого размера, чтобы в нем умещался фрагмент, требующий непрерывной записи. К быстродействию внешнего интерфейса критичны и ленточные устройства хранения: несвоевременность доставки данных может приводить к их переходу в старт-стопный режим, что вызывает дополнительное снижение их производительности и повышение износа носителя.

Первые устройства хранения в ПК — накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) — подключались интерфейсным кабелем-шлейфом к контроллеру, отделенному от самих устройств. Этот специализированный интерфейс (FDD) сохранился до сих пор, им подключают дисководы, требующие скорости передачи всего 500 Кбит/с (около 60 Кбайт/с). К интерфейсу дисководов подключали и старые стримеры (очень тихоходные).

Параллельная шина АТА (IDE) — самый массовый интерфейс, применяемый для устройств хранения, также является специфическим. Но эта специфика обусловлена историей его появления: чтобы не вводить новых интерфейсов, контроллер НЖМД, подключаемый к шине ISA, «разрезали» около интерфейса шины ISA. Цель этой операции — приблизить контроллер к приводу, из-за чего пришлось удлинить связь между основной частью контроллера (устройством АТА) и точкой его подключения (буферным адаптером, подключенным к шине ISA). По этому интерфейсу в параллельном виде передаются байты сохраняемых данных и содержимого регистров контроллера. Со временем место подключения изменилось (теперь это шина PCI и ее последователи), но ради совместимости и преемственности интерфейс АТА сохранялся (постепенно модернизируясь). Для устройств, логически отличающихся от жестких дисков, — оптических, магнитооптических, ленточных и любых других — в 1996 г. была принята спецификация ATAPI. Это пакетное расширение интерфейса позволяет передавать по шине АТА устройству блоки командной информации, структура которых позаимствована из SCSI. Достигнутый потолок скорости ATA/ATAPI — 133 Мбайт/с (Ultra DMA Mode 6). Первоначально интерфейс АТА обладал ограничением адресуемого объема данных в 137 Гбайт, в последних версиях (ATA/ATAPI-6) это ограничение преодолено, нынешний «потолок» — 144 Пбайт (248 блоков). Физически интерфейс АТА — это ленточный кабель-шлейф, предназначенный для подключения устройств внутри системного блока компьютера. Первоначально интерфейс не допускал «горячего» подключения-отключения; эта возможность появилась в реализациях АТА для блокнотных, а затем и для настольных ПК (для съемных устройств).

Последовательный интерфейс Serial АТА (SATА) — преемник своего параллельного предшественника. Здесь повышается скорость обмена с устройством, решается проблема одновременной работы с несколькими устройствами, сразу используется расширенная адресация. Кабели и разъемы последовательного интерфейса SATA компактны, «горячее» подключение реализуется естественным образом: в SATA каждое устройство подключается к собственному порту хост-контроллера, а не к общей шине. Поначалу интерфейс SATA предназначался только для подключения внутренних устройств, позже он стал и внешним интерфейсом. В SATA-II появились новые элементы: мультиплексоры, позволяющие подключать к одному порту хоста несколько устройств, и селекторы портов, позволяющие подключать одно устройство (или мультиплексор) к двум хостам (но работать устройство может только с одним хостом).

Интерфейс SCSI — главный конкурент АТА для устройств хранения — является универсальным. Он предназначен для подключения устройств различных классов: дисковых, ленточных, оптических и других устройств хранения, принтеров, сканеров, коммуникационных и прочих устройств. В интерфейсе SCSI определена идеология взаимодействия хоста с устройствами, эффективная при работе с множеством устройств в многозадачных системах. Интерфейс SCSI поначалу существовал только в виде параллельной шины. Согласно современным стандартам, протоколы интерфейса SCSI позволяют работать не только с параллельной шиной или последовательным интерфейсом SAS (недавно появившийся вариант SCSI), но и с другими средствами доставки: последовательной шиной IEEE 1394 (FireWire), Fibre Channel, SSA, а также любыми IP-сетями — iSCSI. Все варианты SCSI пригодны как для внутреннего, так и для внешнего подключения; они имеют поддержку «горячего» подключения-отключения, необходимую в больших и ответственных системах хранения данных. Предел адресации данных для устройств SCSI первоначально составлял 2 Тбайт (32-разрядная адресация блоков), позже ввели возможность 64-разрядной адресации блоков (объем хранения - до 9 444 732 965 739 290 427 392 байт).

Интерфейс SAS создан на основе дешевого интерфейса SATA и даже обеспечивает совместимость устройств SATA с контроллерами SAS (но не наоборот). Сферы применений этих интерфейсов различны. Устройства SAS предназначены для систем хранения данных предприятий (enterprise-class), они имеют одно- или двухпортовые интерфейсы. Устройства SATA (только однопортовые) предназначены для настольных систем, они дешевле устройств SAS. По схемотехнике и встроенному ПО (firmware) устройства SAS близки к устройствам Fibre Channel (двухпортовым), применяемым в сетях хранения данных (Storage Area Network, SAN) масштабов предприятия.

Для внешних устройств хранения с успехом применяют подключение и к шине USB, и к LPT-порту. Интерфейс LPT-порта обеспечивает невысокую скорость передачи (до 2 Мбайт/с), но он присутствует практически на всех компьютерах (даже очень старых). Шина USB 1.0 для устройства хранения может предоставить пропускную способность до 1,2 Мбайт/с, шина USB 2.0 — до 25 Мбайт/с. Более эффективна для подключения внешних устройств шина Fire Wire, выступающая в роли среды доставки SCSI.

Сравнительные характеристики интерфейсов устройств хранения данных приведены в табл. 1.1. Здесь показаны максимальные значения основных параметров. Реальная скорость передачи данных, естественно, всегда ниже. Топологические ограничения (число устройств и максимальное удаление) для ряда интерфейсов указаны формально (в пределах работоспособности). Реальные значения, отвечающие эффективной конфигурации, могут быть скромнее (например, считается, что FC-AL эффективно работает при числе узлов до 30 и длине кольца до 100 м). Под возможностью одновременного обмена подразумеваются физически одновременно выполняемые передачи информации, относящиеся к решению разных задач (от одного или нескольких инициаторов с одним или несколькими целевыми устройствами). Работа с несколькими инициаторами тоже имеется в виду одновременная (селектор порта SATA эту возможность не обеспечивает).

При всем разнообразии интерфейсов в большинстве случаев выбирать приходится между двумя основными — АТА (IDE) и SCSI, правда, теперь у каждого есть последовательный вариант (SATA и SAS). Шина АТА в современных системах работает в режиме UltraDMA, так что по быстродействию и защищенности от ошибок она не отстает от конкурентов. Для внешних устройств широко применяются интерфейсы USB и Fire Wire. Достоинства и недостатки основных интерфейсов подключения устройств хранения сведены в табл. 1.2. Не попавший в таблицу интерфейс Fibre Channel применяют для подключения устройств внешней памяти в больших системах. Этот интерфейс позволяет значительно разносить устройства памяти и компьютеры (допускается разделяемое использование устройств). Эти свойства ценны для особо ответственных применений, когда требуется обеспечить живучесть системы даже при частичных разрушениях (при стихийных бедствиях, катастрофах и прочих «радостях» современного бытия).

Таблица 1.1. Характеристики интерфейсов устройств хранения

|

Интерфейс |

FDD |

АТА |

SATA |

SCSI |

SAS |

FC-SW |

FC-AL |

1394 |

USB 1.Х/2.0 |

LPT |

|

Скорость, Мбайт/с |

0,06 |

133 |

150 |

160 320 (640) |

150 300 |

100 200 |

100 200 |

10-160 |

1,2/24 |

2 |

|

Число устройств |

2 |

2 |

4 и выше |

16 |

16 384 |

224 |

126 |

63 |

127 |

1 |

|

Длина кабеля, м |

0,5 |

0,5 |

1 |

25 |

3 |

60 500 10 км |

60 500 10 км |

4,5(100) |

5 |

5 |

|

Максимальное удаление, м |

0,5 |

0,5 |

1 |

25

|

10 |

10 км |

10 км |

72 |

25 |

5 |

|

Одновременный обмен |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Работа с несколькими инициаторами |

|

|

|

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Таблица 1.2. Сравнение интерфейсов устройств хранения

|

Интерфейс |

Достоинства |

Недостатки |

|

АТА |

Массовость. Низкая цена устройств и кабелей. Простота конфигурирования. Эффективность при малом числе устройств |

Малое число устройств: до 2 на шине (обычно есть 2 шины). Только для внутренних устройств. Низкая эффективность при работе с двумя устройствами на шине. Высокая загрузка ЦП и большое число прерываний при отработке запросов |

|

SATA |

То же. Независимость устройств. Высокая эффективность при поддержке NCQ и устройствами, и контроллером |

Малая распространенность устройств и контроллеров с поддержкой NCQ |

|

SCSI |

Большое число подключаемых устройств, внутренних и внешних. Высокая эффективность в многозадачных системах при большом числе устройств |

Высокая цена контроллера, устройств и аксессуаров (кабели, терминаторы). Сложность установки и конфигурирования |

|

SAS |

То же. Возможность физически одновременного обмена с несколькими устройствами. Простота подключения и конфигурирования |

Высокая цена оборудования |

|

USB |

Удобство подключения. Распространенность. Средняя скорость (USB 2.0) |

Загрузка ЦП, возрастающая с увеличением числа устройств. Низкая скорость (USB 1.0) |

|

FireWire |

Удобство подключения. Высокая скорость. Эффективная работа с множеством устройств |

Малая распространенность в «мире РС» |