- •Раздел 1. Общие принципы проектирования железобетонных конструкций зданий

- •1.1. Конструктивные схемы

- •1.2. Деформационные швы

- •2.1. Типизация сборных элементов и унификация размеров

- •2.2. Расчетные схемы сборных элементов в процессе транспортирования и монтажа

- •2.3. Стыки и концевые участки элементов сборных конструкций

- •Раздел 2. Конструкции многоэтажных каркасных зданий

- •3.1. Конструктивные схемы зданий

- •3.2. Конструкции многоэтажных рам

- •4.1. Предварительный подбор сечений

- •4.2. Усилия от нагрузок

- •4.3. Расчетные усилия и подбор сечений

- •Раздел 3. Конструкции плоских перекрытий

- •7.1. Компоновка конструктивной схемы перекрытия

- •7.2. Проектирование плит перекрытий

- •7.2. Проектирование ригеля

- •8.1. Компоновка конструктивной схемы перекрытия

- •8.2. Расчет плиты, второстепенных и главных балок

- •8.3. Конструирование плиты, второстепенных и главных балок

- •9.1. Конструктивные схемы перекрытий

- •9.2. Расчет и конструирование плит, опертых по контуру

- •9.3. Расчет и конструирование балок

- •10.1. Сущность сборно-монолитной конструкции

- •10.2. Конструкции сборно-монолнтных перекрытий

- •11.1. Безбалочные сборные перекрытия

- •11.2. Безбалочные монолитные перекрытия

- •11.3. Безбалочные сборно-монолитные перекрытия

- •Раздел 4. Одноэтажные промышленные здания

- •12.1.Элементы конструкций

- •12.2. Мостовые краны

- •12.3. Компоновка здания

- •12.4. Поперечные рамы

- •12.5. Система связей

- •12.6. Подкрановые балки

- •13.1. Расчетная схема и нагрузки

- •13.2. Пространственная работа каркаса здания при крановых нагрузках

- •13.3. Определение усилий в колоннах от нагрузок

- •13.4. Особенности определения усилий в двухветвевых и ступенчатых колоннах

- •14.1. Плиты покрытий

- •14.2. Балки покрытий

- •14.3. Фермы покрытий

- •14.4. Подстропильные конструкции

- •14.5. Арки

- •Раздел 5. Железобетонные фундаменты

- •16.1. Конструкции сборных фундаментов

- •16.2. Конструкции монолитных фундаментов

- •16.3. Расчет фундаментов

- •17.1. Ленточные фундаменты под несущими стенами

- •17.2. Ленточные фундаменты под рядами колонн

- •17.3. Расчет ленточных фундаментов

14.3. Фермы покрытий

Железобетонные фермы применяют при пролетах 18, 24 и 30м, при шаге 6 или 12 м. В железобетонных фермах в сравнении со стальными расход металла почти вдвое меньше, но трудоемкость и стоимость изготовления немного выше. При пролетах 36 м и больше, как правило, применяют стальные фермы. Однако технически возможны железобетонные фермы и при пролетах порядка 60 м и более.

При скатных, малоуклонных и плоских покрытиях применяют железобетонные фермы, отличающиеся очертанием поясов и решетки. Различают следующие основные типы ферм: сегментные с верхним поясом ломаного очертания и прямолинейными участками между узлами (рис. 14.17,а); арочные раскосные с редкой решеткой и верхним поясом плавного криволинейного очертания (рис. 14.17,б); арочные безраскосные с жесткими узлами в примыкании стоек к поясам и верхним поясам криволинейного очертания (14.17,в); полигональные с параллельными поясами или с малым уклоном верхнего пояса трапециевидного очертания (14.17,г); полигональные с ломаным нижним поясом (14.17,(д).

Рис.14.17. Схемы стропильных ферм

Рис. 14.18. Эпюры моментов в верхнем поясе арочной фермы

Высоту ферм всех типов в середине пролета обычно принимают равной 1/7—1/9 пролета. Панели верхнего пояса ферм, за исключением арочных раскосных, проектирует размером 3 м с тем, чтобы нагрузка от плиты покрытия передавалась в узлы ферм и не возникал местный изгиб. Нижний растянутый пояс ферм всех типов и растянутые раскосы ферм некоторых типов проектируют предварительно напряженными с натяжением арматуры, как правило, на упоры.

Наиболее благоприятное очертание по статической работе имеют сегментные и арочные фермы, так как очертание их верхнего пояса приближается к кривой давления. Решетка этих ферм слабоработающая (испытывающая незначительные усилия), а высота на опорах срав- нительно небольшая, что приводит к снижению массы фермы и уменьшению высоты наружных стен. В арочных раскосных фермах изгибающие моменты от внеузлового загружения верхнего пояса уменьшаются благодаря эксцентриситету продольной силы, вызывающему момент обратного знака, что позволяет увеличить длину панели верхнего пояса и сделать решетку более редкой (рис 14.18). В арочных безраскосных фермах возникают довольно большие изгибающие моменты в стойках, поясах и для обеспечения прочности и трещиностойкости появляется необходимость в дополнительном армировании, однако эти фермы несколько проще в изготовлении, удобнее в зданиях с малоуклонной или плоской кровлей и при использовании межферменного пространства для технологических коммуникаций (при устройстве дополнительных стоечек над верхним поясом). Полигональные фермы с ломаным очертанием нижнего пояса более устойчивы на монтаже и не требуют специальных креплений, так как их центр тяжести расположен ниже уровня опор.

Полигональные фермы с параллельными поясами или с малым уклоном верхнего пояса имеют некоторое экономическое преимущество в том отношении, что при плоской кровле создается возможность широко применять средства механизации кровельных работ.

Для ферм всех типов уменьшение размеров сечений и снижение общей массы достигается применением бетонов высоких классов (С25/30—С45/50) и установлением высоких процентов армирования сечений поясов.

Фермы рационально изготовлять цельными. Членение их на полуфермы с последующей укрупнительной сборкой на монтаже повышает стоимость. Фермы пролетом 18 м изготовляют цельными; пролетом 24 м — цельными или из двух полуферм; пролетом 30 м — из двух полуферм. Решетку полуфермы следует разбивать так, чтобы стык нижнего пояса для удобства монтажного соединения был выносным, т. е. расположенным между узлами. Чтобы обеспечить монтажную прочность участка нижнего пояса, у стыка устраивают конструктивные дополнительные подкосы (не учитываемых в расчете).

Решетка ферм может быть закладной из заранее изготовленных железобетонных элементов с выпусками арматуры, которые устанавливают пред бетонированием поясов и втапливают в узлы на 30…50 мм, или изготовляемой одновременно с бетонированием поясов. Последний вариант получил большее распространение. Ширина сечения закладной решетки должна быть менее ширины сечения поясов, а ширина сечения решетки, бетонируемой одновременно с поясами, должна быть равна ширине сечения последних.

Ширину сечения верхнего и нижнего поясов ферм из условий удобства изготовления принимают одинаковой, ширину сечения поясов при шаге ферм 6 м принимают 200—250 мм, а при шаге ферм 12 м — 300—350 мм.

Армирование нижнего растянутого пояса должно выполняться с соблюдением расстояний в свету между напрягаемыми стержнями, канатами, спаренной проволокой, что обеспечивает удобство укладки и уплотнения бетонной смеси. Вся растянутая арматура должна охватываться замкнутыми конструктивными хомутами, устанавливаемыми с шагом 500 мм.

Верхний сжатый пояс и решетки армируют ненапрягаемой арматурой в виде сварных каркасов. Растянутые элементы решетки при значительных усилиях выполняют предварительно напряженными.

В узлах железобетонных ферм для надежной передачи усилий от одного элемента к другому создают специальные уширения — вуты, позволяющие лучше разместить и заанкерить арматуру решетки (рис. 14.19). Узлы армируют окаймляющими цельногнутыми стержнями диаметром 10—18 мм и вертикальными поперечными стержнями диаметром 6—10 мм с шагом 100 мм, объединенными в сварные каркасы. Арматуру элементов решетки заводят в узлы, а растянутые стержни усиливают на конце анкерами в виде коротышей, петель, высаженных головок. Надежность заделки проверяют расчетом.

Рис. 14.19. Армирование промежуточных узлов ферм

а — в - верхнего пояса; г - нижнего пояса

Опорные узлы ферм армируют дополнительной продольной ненапрягаемой арматурой и поперечными стержнями, обеспечивающими надежность анкеровки растянутой арматуры нижнего пояса и прочность опорного узла по наклонному сечению. Кроме того, чтобы предотвратить появление продольных трещин при отпуске натяжения арматуры, ставят специальные поперечные стержни, приваренные к закладным опорным листам, и сетки.

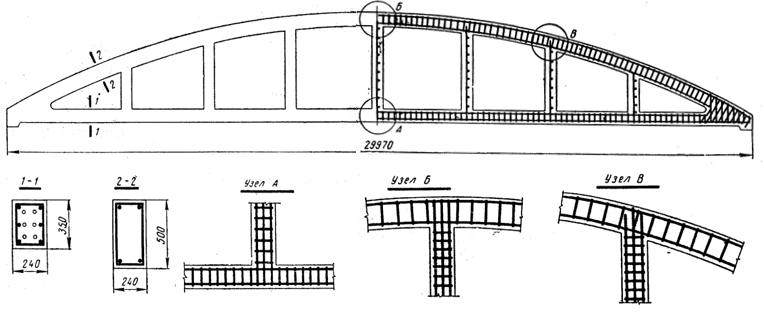

Пример армирования сегментной фермы пролетом 24 м приведен на рис.14.20. Напрягаемую арматуру нижнего пояса фермы предусматривают нескольких видов: из канатов класса, стержней из стали класса S800 и S1200, высокопрочной проволоки. Арматуру натягивают на упоры. Хомуты нижнего пояса выполняют в виде встречно поставленных П-образных сеток, окаймляющих напрягаемую арматуру. В опорном узле поставлены дополнительные продольные ненапрягаемые стержни диаметром 12 мм, заведенные в приопорную панель нижнего пояса, и поперечные стержни 10мм (рис. 14.21).

Рис.14.20. Конструкция поясов сегментной фермы

Рис.14.21. Конструкция узлов сегментной фермы

Расчет ферм выполняют на действие постоянных и временных нагрузок — от покрытия, массы фермы, подвесного транспорта. Нагрузки от массы покрытия считаются приложенными к узлам верхнего пояса, а нагрузки от подвесного транспорта — к узлам нижнего пояса. В расчете учитывают неравномерное загружение снеговой нагрузкой у фонарей и по покрытию здания. Учитывают также невыгодное для элементов решетки загружение одной половины фермы снегом и подвесным транспортом.

В расчетной схеме раскосной фермы при определении усилий принимают шарнирное соединение элементов поясов и решетки в узлах. В расчетах прочности влиянием жесткости узлов фермы на усилия в элементах поясов и решетки в виду малости можно пренебречь. При определении изгибающих моментов от внеузловой нагрузки верхний пояс рассматривается как неразрезная балка, опорами которой являются узлы.

Прочность сечений поясов и решетки рассчитывают по формулам для сжатых и растянутых элементов. Расчетная длина сжатых элементов в плоскости фермы и из плоскости фермы различна (табл. 14.3).

Таблица 14.3.

Расчетная длинна l0 сжатых элементов фермы

|

Элемент |

Расчетная длинна |

|

Сжатый верхний пояс в плоскости фермы: при e0<1/8h » e0≥1/8h |

0,9l 0,8l |

|

Сжатый верхний пояс из плоскости фермы: для участка под фонарем размером 12 м и более в остальных случаях |

0,8l 0,9l |

|

Сжатые раскосы и стойки в плоскости фермы: при b/bd<1,5 » b/bd≥1,5 |

0,9l 0,8l |

Примечание:l— расстояние между центрами смежных закрепленных узлов; e0 — эксцентриситет продольной силы; h — высота сечения верхнего пояса; b, bd- ширина сечения верхнего пояса и стойки.

Безраскосные сегментные фермы по схеме работы близки к железобетонным аркам с затяжкой, удерживаемой подвесками. Бетон С30/35 – С40/45. Предварительно напряженную арматуру нижнего пояса предусматривают из стержневой упрочненной периодического профиля класса S500, горячекатаной стали класса S800, холоднотянутой проволоки диаметром 5мм (рис. 14.22).

Рис.14.22. Конструкция безраскосной сегментной фермы

Фермы с параллельными поясами изготавливают пролетом 18, 24 и 30м при шаге колонн 6 и 12 м (рис. 14.23). Для компенсации прогиба ферм верхнему поясу придается уклон путем увеличения поперечного сечения на 20…40мм.

Рис.14.23. Конструкция фермы с параллельными поясами

Растянутые раскосы при усилиях до 300кН проектируют без предварительного напряжения продольной рабочей арматуры, а при усилиях свыше 300кН – предварительно напряженными со стержневой арматурой, натягиваемой электротермическим способом. Растянутые предварительно напряженные раскосы анкеруются в узлах ферм выпуском рабочих стержней арматуры, на концах которых приварены коротыши. Ширина верхнего и нижнего поясов принята одинаковой для ферм пролетом 18 и 24м: при шаге 6м – 240мм и при шаге 12м – 280мм.

Арматуру опорного узла фермы на основании исследований можно рассчитывать по схеме (рис. 14.24а.) Учитывается, что понижение расчетного усилия в напрягаемой арматуре, которое происходит из-за недостаточной анкеровки в узле, компенсируется работой на растяжение дополнительной продольной ненапрягаемой арматуры и поперечных стержней. Площадь сечения продольной ненапрягаемой арматуры:

![]() (14.6)

(14.6)

где N — расчетное усилие приопорной панели.

Рис.14.24. К расчету узлов ферм

а — опорного узла; б — промежуточного узла

Расчетное суммарное усилие нормальных к оси поперечных стержней Nw на участке l2 (от грани опоры до внутренней грани опорного узла) разложим на два направления: горизонтальное (Nw×ctg(α)) и наклонное; здесь α — угол наклона линии АВ, соединяющей точку А у грани опоры с точкой В в примыкании нижней грани сжатого раскоса к узлу. Из условия прочности в наклонном сечении по линии отрыва АВ

![]() (14.7)

(14.7)

определяется усилие

![]() (14.8)

(14.8)

площадь сечения одного поперечного стержня

![]() (14.9)

(14.9)

где ![]() — расчетное

усилие в продольной напрягаемой арматуре;

— расчетное

усилие в продольной напрягаемой арматуре;

![]() (14.10)

(14.10)

![]() —расчетное усилие

в продольной ненапрягаемой арматуре;

—расчетное усилие

в продольной ненапрягаемой арматуре;

![]() (14.11)

(14.11)

n — число поперечных стержней, пересекаемых линией АВ (за вычетом поперечных стержней, расположенных ближе 10 см от точки А);

![]() ,

,![]() —длина

заделки в опорном узле за линией АВ

продольной

напрягаемой и ненапрягаемой арматурой;

lp,

lan

— длина

заделки, обеспечивающая полное

использование прочности продольной

напрягаемой и ненапрягаемой арматуры.

—длина

заделки в опорном узле за линией АВ

продольной

напрягаемой и ненапрягаемой арматурой;

lp,

lan

— длина

заделки, обеспечивающая полное

использование прочности продольной

напрягаемой и ненапрягаемой арматуры.

Значение lp при классе тяжелого бетона C20/30 и выше принимают 1500 мм для семипроволочных канатов, 1000 мм для высокопрочной проволоки диаметром 5 мм, 35 для стержневой арматуры класса S800. Значение lan для арматуры класса S400 принимают 35.

Прочность опорного узла на изгиб в наклонном сечении проверяют по линии АС (соединяющей точку А у грани опоры с точкой С у низа сжатой зоны на внутренней грани узла) по условию, что момент внешних сил не должен превышать момента внутренних усилий:

![]() (14.12)

(14.12)

где QA — опорная реакция; l — длинна опорного узла; а — расстояние от торца до центра опорного узла

Высота сжатой зоны в наклонном сечении:

![]() (14.12)

(14.12)

Арматуру промежуточного узла рассчитывают по схеме рис. 14.24б. В этом узле также учитывают, что понижение расчетного усилия в арматуре растянутого раскоса на длине заделки компенсируется работой на растяжение поперечных стержней. Из условия прочности по линии отрыва АВС

![]() (14.13)

(14.13)

определяют Nsw и площадь сечения одного поперечного стержня

![]() (14.14)

(14.14)

где N — расчетное усилие в растянутом раскосе; φ — угол между поперечными стержнями и направлением растянутого раскоса; n — число поперечных стержней, пересекаемых линией АВС; при этом поперечные стержни, располагаемые на расстоянии меньше 100 мм от точек А и С, а также имеющие в пределах вута заделку менее 30 (с учетом загнутых участков поперечной арматуры), в расчет не включаются; l1 — длина заделки арматуры растянутого раскоса за линией АВС; k2 — коэффициент, учитывающий особенность работы узла, в котором сходятся растянутый и сжатый подкосы: для узлов верхнего пояса k2 — 1; для узлов нижнего пояса, если в одном из примыкающих к узлу участке растянутого пояса обеспечивается 2-я категория требований по трещиностойкости и при наличии в узле сжатых стоек или раскосов, имеющих угол наклона к горизонту более 400, k2 — 1,1; в остальных случаях k2 — 1,05; а —условное увеличение длины заделки растянутой арматуры с анкерами: а=5 — при двух коротышах; а=3 — при одном коротыше и петле; а=2 — при высаженной головке; lan — заделка арматуры растянутого раскоса, обеспечивающая полное ее использование по прочности при тяжелом бетоне класса C25/30 и выше и арматуре класса S400 lan =35; k1=σs/fs σs —напряжение в арматуре растянутого раскоса от расчетной нагрузки.

Поперечные стержни промежуточного узла, в котором сходятся два растянутых элемента решетки, рассчитывают по формуле (14.14) последовательно для каждого элемента решетки, считая, что элементы, расположенные рядом, сжаты.

Расчет по трещиностойкости растянутого пояса раскосной фермы необходимо выполнять с учетом изгибающих моментов, возникающих вследствие жесткости узлов. Эти моменты в фермах со слабоработающей решеткой достаточно точно могут быть определены из рассмотрения нижнего пояса как неразрезной балки с заданными осадками опор. Последние находят по диаграмме перемещений стержней фермы.

Расчет фермы выполняют также на усилия, возникающие при изготовлении, транспортировании и монтаже.

В расчетной схеме безраскосной фермы в расчетах прочности и трещиностойкости принимают жесткое соединение поясов и стоек в узле. Усилия М, Q, N определяют как для статически неопределимой системы с замкнутыми контурами. Здесь возможны как строгие, так и приближенные способы расчета.

Для расчета ферм на ЭВМ разработаны программы, по которым можно выбрать оптимальный вариант конструкции.