- •1. Объект и предмет социологии управления

- •3. Сущность и структура социального управления

- •4. Объекты социального управления

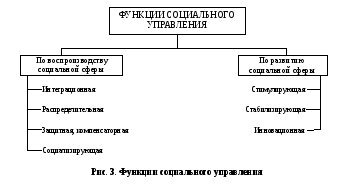

- •5. Цели и функции социального управления

- •III этап – с 2005 г. По н/в:

- •1) Частичный, фрагментарный характер многих преобразований;

- •3. Инструментальные формы:

- •3. Эффективные направления и механизмы социального управления по решению глобальных проблем

- •4. Современные тенденции глобального социального управления

- •1) По сфере, направленности действия:

- •1. Понятие, сущность и задачи социального проектирования

III этап – с 2005 г. По н/в:

б) поворотный для социального управления и социальной политики –перемещение социальных проблем в эпицентр социальной политики:

2005 г.: начало реформы социальных льгот (Федеральный закон № 122);

задача сокращения бедности;

сент. 2005 г.: начало реализации 4-х приоритетных национальных проектов;

май 2006 г.: крупномасштабная программа по преодолению демографического кризиса, меры по стимулированию рождаемости;

Проблемы современной и будущей социальной политики:

1) Частичный, фрагментарный характер многих преобразований;

2) институциональные ловушки в функционировании социальной сферы, социальных отраслей:

- любой, оправданный с социальной и экономической точек зрения пересмотр социальных обязательств связан с высокими затратами бюджетных, административных ресурсов (Пр. – монетизация социальных льгот: движение реформы вспять);

Современные особенности реализации функций социального управления (в сравнении с дореформенным периодом):

- больше внимания: защитной, компенсационной и стабилизационной функциям;

- меньше – инновационной, стимулирующей, интеграционной функциям.

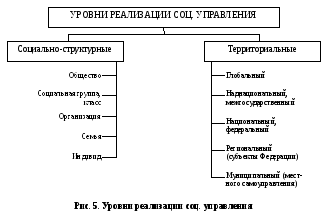

Особенности изменения значимости субъектов политики и уровней реализации социального управления в годы реформ:

1) сохранение ведущей роли государства в процессах развития социальной сферы;

2) повышение значимости международного уровня социального управления (глобализация) и общества в целом (российского социума);

3) усиление регионализации в социальном управлении в России в 1990-х гг. и повышение роли Центра с конца 1990-х;

4) усиление муниципализации социального управления с конца 2000-х (закон №131-ФЗ);

8) рост значимости семейной политики и адресной защиты в отношении отдельного человека и семьи.

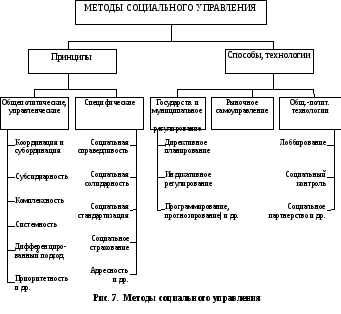

Лоббирование – это:

1) процесс деятельности определенных общественных групп в органах власти с целью выявления и представления в этих органах своих интересов;

2) форма представительства на политическом уровне интересов различных социальных групп через социальные организации (трудовые, общественные и др.), а также формa взаимодействия социальных организаций различного уровня, неотъемлемым элементом среди которых выступают органы власти и другие акторы политики.

Социальное партнерство как социально-политическая технология – это:

1) в широком смысле: способ интеграции интересов различных социальных слоев и групп, способ разрешения возникающих между ними противоречий путем достижения согласия и взаимопонимания;

2) в узком смысле (в социально-трудовой сфере): как система отношений, обеспечивающая достижение баланса социальных и экономических интересов работодателей, работников, государства.

О сновной

принцип социального управления

– принцип социальной

справедливости.

сновной

принцип социального управления

– принцип социальной

справедливости.

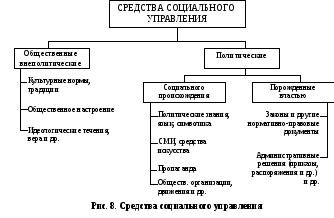

Специальные средства социального управления:

- государственные (ГМСС) и муниципальные социальные нормативы;

3. Инструментальные формы:

- нормативно-правовые документы (законы, постановления, инструкции);

- социальные программы, проекты;

- социальные мероприятия.

Модели организаций – объектов социального управления:

1) организация как трудовой процесс (Ф. Тейлор):

- «человек-труд», работник – пассивный придаток производства;

4) «организация-община» (Э. Мэйо, Ф. Ротлисберг и др.): психология общения, коллективная самоорганизация, неформальные формы и связи;

3) социально-политической эффективности – возможности реализации интересов, удовлетворения потребностей различных социально-политических групп:

- реализация социально-политических функций социального управления;

Социальное управление в условиях глобализации

В центре всех этих угроз (причины):

- углубляющееся противоречие между интересами отдельных социальных групп со значительными ресурсами (политическими, экономическими и др.) и общества, человечества в целом,

В свете глобальных требований современного времени изменился коренным образом объект управления, появилась острейшая проблема не спонтанного, а целостного управления глобальной системой: космос – биосфера – общество – человек.

В.И. Вернадский в начале XX в.: