- •Предисловие

- •Введение

- •1. Защитно-декоративные покрытия и их свойства

- •1.1. Характеристика и классификация защитно-декоративных покрытий

- •1.2. Защитные функции покрытий

- •1.3. Декоративные свойства древесины и древесных материалов

- •1.4. Декоративные свойства лакокрасочных покрытий

- •1.2 Вклады групп в мольную рефракцию

1.2 Вклады групп в мольную рефракцию

После подстановки числовых значений получим RLL =102,87 см3/моль;RG d = 175,585 см3/моль.

Выразим показатель преломления в явном виде:

Определим расчетный показатель преломления для полиэфирного лака плотностьюq = 1,23 г/см3иМ = 388 г/моль по формулам (1.7) и (1.8):п.. = 1,566;nGD = 1,556. Экспериментальное значение показателя преломления для этого лака составляетПэ = 1,571. Таким образом, расчетные значения имеют вполне приемлемую точность.

Показатель преломления твердых прозрачных пленок определяют с помощью микроскопа МБИ-1.

При переходе света через границу раздела двух сред с различными плотностями происходит преломление световых лучей, т. е. во второйсреде световые лучи изменяют направление распространения.

При этом луч, падающий на поберхность раздела нормально к поверхности, и луч преломления лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления — величина постоянная для данных двух сред и называется относительным показателем преломления второй среды по отношению к первой: sina/sin0= л21.

Если рассматривать предмет через плоскопараллельный слой прозрачной лаковой пленки, имеющей большую оптическую плотность, чем плотность воздуха, то вследствие преломления световых лучей на обеих плоских поверхностях слоя рассматриваемый предмет будет казаться нам приподнятым, т. е. расположенным ближе, чем в действительности,на величину, зависящую от толщины слоя и показателя его преломления. Это явление и положено в основу данного метода определения показателя преломления.

Рассмотрим ход лучей через плоскопараллельный слой лаковой пленки. Предварительно на исследуемой пленке толщиной d наносят метки-штрихи (крестиком) на обеих поверхностях одна против другой.

Определим показатель преломления в точке О (метку-штрих) на нижней поверхности пленки (рис. 1.2). Проведем из точки О два световых луча:ОВ иОС. После преломления эти лучи, выходя из слоя пластинки в точкахВ иС, пойдут по направлениямCD иBE, т. е. отклонятся от перпендикуляра на угол а, как и всякий другой луч, идущий под углом к поверхности разделаMN пленка - воздух. Не преломляется только лучОА, идущий перпендикулярно к поверхности раздела. Наблюдая сверху, мы увидим точкуО на пересечении продолжения лучейCD иBE, т.е. в точкеОу. Таким образом, точка О покажется нам приподнятой, расположенной ближе на величину00х. Обозначив истинную толщину пленки лака черезd, величину кажущегося поднятия череза, получимd - а -кажущуюся толщину пленки. Количественная связь между показателем преломления лаковой пленкип, ее толщинойd и величиной а кажущегося поднятия изображения точки (опуская промежуточные преобразования по рис. 1.2) выражается формулой

![]()

При определении показателя преломления с помощью микроскопа МБИ-1 на столик микроскопа помещают исследуемую пленку толщиной d, на обе поверхности которой нанесены крестиком метки-штрихи. Микроскоп фокусируют на метку, на нижней поверхности пластинки. Но в результате преломления света нижняя метка будет казаться расположенной ближе, т.е. приподнятой на величинуа. Поэтому фактически микроскоп фокусируется на мнимом изображении нижней метки (рис.1.3).

Пусть Р - расстояние между объектом микроскопа и мнимым изображением нижней метки. Поднимаем тубус микроскопа и фокусируем его на метку, находящуюся на верхней поверхности лаковой пленки. Для этого поднимем тубус микроскопа на величину х, равнуюdx, так чтобы расстояние от объектива до верхней мет^и лаковой пленки вновь

Рис. 1.2. Схема хода лучей через плоскопараллельную лаковую пленку

Рис. 1.3. Фокусировка микроскопа на мнимое изображение нижней метки-штриха равнялось В. Таким образом, перемещение микроскопа на величинух при фокусировании последовательно на нижнюю и верхнюю поверхности лаковой пленки дает непосредственно кажущуюся толщину пленкиdy =x. Поэтому, зная величины истинной толщины пленкиd и перемещения тубуса микроскопаd, равную кажущейся толщине лаковой пленки, можно вычислить показатель преломленияп по формуле(1.9).

Цвет покрытий. Цвет и степень контрастов между фоном и предметами оказывают большое влияние на восприятие объема, формы и положения предметов в пространстве. Поэтому цвет всегда выступает как одно из основных декоративных свойств поверхности лакокрасочного покрытия. Помимо функционального значения цвет обладает и самостоятельными художественными возможностями, поэтому нужно учитывать его эмоциональное воздействие. Цвет как композиционное средство должен быть согласован с другими средствами композиции. В восприятии цвета важную роль играет особенность зрительного аппарата человека. Наиболее правильное представление о цвете поверхности можно получить при солнечном освещении, когда видимые световые волны количественно распределены достаточно равномерно. Лампа накаливания дает все видимые световые волны, но уже неравномерно распределенные. При освещении ими в восприятии цвета происходят искажения вследствие различия количественного отражения света различных волн, т. е. яркости различных цветовых поверхностей. Если источник излучает не все видимые волны, соответствующие цвета или не воспринимаются или сильно искажены. Например, при освещении натриевыми лампами, излучающими только желтый цвет, все цвета, кроме желтого, воспринимаются серыми.

Однако цветовые искажения, вызываемые неодинаковой интенсивностью излучения различных волн, могут быть компенсированы так называемым явлением константности цвета. Чувствительность глаз к цвету обратно пропорциональна коэффициенту отражения каждой из видимых волн, составляющих этот цвет. Так, если излучается больше желтого и меньше синего света, чувствительность к первому снижается, а ко второму возрастает. Поэтому при таком освещении окрашенные поверхности вследствие снижения чувствительности к желтому цвету практически воспринимаются такими же, даже несколько светлее. Повышение чувствительности к фиолетовому цвету позволит лучше воспринимать цвет, хотя поверхности темнеют из-за недостатка соответствующих излучений лампами накаливания. Отмеченные особенности адаптации глаз к свету необходимо учитывать при выборе источников освещения при оценке качества покрытий.

В технике отделки древесины для создания цветных прозрачных покрытий можно окрашивать поверхность самой древесины, или наносить прозрачные окрашенные лаки.

Чтобы придать цвет лакокрасочному материалу без существенного изменения прозрачности и не вуалировать текстуру древесины, применяют добавки, способные поглощать волньгнежелательных длин волн видимого света, отражать световые лучи, длина волн которых соответствует желаемому цвету, и пропускать остальные. Такие вещества называются красителями. Обычно это органические вещества, причем показатели преломления красителя, лакокрасочного материала и древесины не оченьразличаются. В этом случае размер частиц, даже если они полностью не растворяются, мало влияет на характеристики прохождения света. Производство широкого ассортимента красителей экономически и технически затруднено, поэтому используют смеси красителей.

В спектре разложения белого цвета доминируют красный, зеленый и синий цвета, которые называются основными. Сложением пучков света этих основных цветов в различных сочетаниях можно получить все цвета спектра (аддитивный способ сложения цветов). При сложении попарно двух первичных цветов в одинаковых количествах получаются следующие новые цвета: красный + синий = пурпурный; красный + зеленый = = желтый; синий + зеленый = голубой. Полученные новые цвета называются вторичными.

Помимо смешения цветов путем их сложения (аддитивное смещение) существует и другой метод смешения, основанный на вычитании цветов (субстрактивное смешение). Оказывается, что комбинированием вторичных цветов можно прийти к исходному цвету. Например, пурпурный и желтый образуют красный цвет, так как только красный может пропускаться обоими этими цветами. При использовании трех вторичных цветов, каждого в отдельности или парами в одинаковых количествах, образуются шесть цветов (табл. 1.3). Используя их в различных долях, можно получить полный круг цветности, включающий разные "цветовые тона".

|

1.3. Схемы субстрактивного смешения | ||

|

Видимые вторичные цвета или их смеси |

Пропускаемый свет (видимый цвет) |

Поглощаемый цвет |

|

|

Вторичные цвета |

|

|

Пурпурный Желтый Голубой |

Синий и красный Красный и зеленый Зеленый и синий |

Зеленый Синий Красный |

|

|

Смесь вторичных цветов |

|

|

Пурпурный + желтый Желтый + голубой Голубой + пурпурный |

Красный Зеленый Синий |

Зеленый + синий Синий -1- красный Красный + зеленый |

|

Пурпурный + желтый + + голубой |

Черный |

Красный + зеленый+ +синий |

По способности к растворению красители для лакокрасочных материалов делятся на спирторастворимые (растворимые в спиртах, кетонах, простых и сложных эфирах) и маслорастворимые (растворимые в ароматических соединениях, содержащих аминные, азотные группы).

Выбор красителя для данного лакокрасочного материала проводится с учетом растворимости красителя и полимера в одном из упомянутых растворителей. Для древесины используются, как правило, водорастворимые.

Цвет покрытия определяется с помощью спектрофотометров по коэффициенту пропускания или отражения для всех спектральных цветов видимого света.

Таким образом, качественные характеристики цвета, его чистота, выразительность, декоративность являются теми образами-ощущениями, из которых складывается представление о качестве .(внешнем виде) покрытия.

Блеск лакокрасочных покрытий. При оценке внешнего вида покрытия необходимо учитывать также блеск покрытия, зависящий от его структуры и гладкости поверхности.

Физические свойства поверхностного слоя лакокрасочного покрытия проявляются при оценке блеска по отражению, поглощению и рассеиванию светового потока. На поверхности, отражающей свет в определенном направлении, усиливается блеск. На поверхности, обеспечивающей диффузное отражение падающего на него света, блеск ослабляется.

Отношение количества света, отраженного от поверхности лакокрасочного покрытия, к количеству падающего на нее света рассчитывают по формуле Френеля

где Ir- интенсивность отраженного света;Ie - интенсивность падающего света; φ— угол падения;ψ— угол преломления.

Как следует из формулы (1.10), основное влияние на блеск покрытия оказывают оптические свойства, зависящие от поглощения и преломления света, которые, в свою очередь, определяются структурой лакокрасочного покрытия и свойствами лакокрасочного материала.

Применяемые для отделки древесины структуры лакокрасочных покрытий можно разделить на три типа:

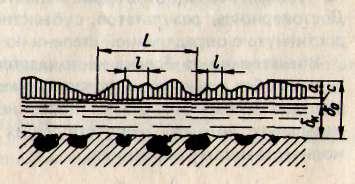

1) поверхность с волнами с регулярным шагом, характеризуемая шелковистым блеском (полублеск или полуглянец); 2) шероховатая поверхность с волнами, вершины и впадины которых скруглены, характеризуемая слабым матовым блеском, структура древесины хорошо просматривается; 3) оптически гладкая поверхность с микронеровностями, высотой меньше половины длины волны видимого света, характеризуемая зеркальным блеском. Оптическая гладкость поверхности обеспечивает максимальную прозрачность покрытия, в результате чего структура древесины просматривается под покрытием особенно четко.

Образование покрытий с волнистой поверхностью характерно для использования лаков, высыхание которых сопровождается значительной усадкой, пропорциональной толщине слоя лака. Поэтому при нанесении слоя лакокрасочного материала на древесину с порами и капиллярами, каким бы ровным не получался этот слой, при высыхании лак будет втягиваться в поры (проседать), образуя характерную бороздчатую структуру лакокрасочного покрытия. Формирование зеркально гладких структур, покрытий при использовании лаков со значительной усадкой можно только при условии заполнения всех неровностей поверхности за счет перераспределения лака с вершин неровностей во впадины или наращивания микроскопически тонких пленок на волнистых поверхностях и создания структуры, близкой к оптически гладкой.

Оптически гладкие поверхности получают при использовании лаков, пленкообразование которых происходит в результате полимеризации без испарения растворителей и не сопровождается значительной усадкой. Получение таких покрытий без специальных операций по облагораживанию затруднено тем, что кроме неровностей подложки на поверхности лакового покрытия могут быть дефекты, вызванные недостаточным розливом, неравномерным нанесением лака, дефектами отверждения, наличием пыли на поверхности лака, неравномерным всплытием парафина у полиэфирных лаков и др.

Покрытие после отверждения приобретает структуру, которая схематически показана на рис. 1.4. Неровности такого покрытия можно условно разделить на волнистость (неровности с большим шагом L) и шероховатость (неровности с малым шагомВ). Устранение волнистости, т. е. выравнивание поверхности, осуществляют на практике шлифованием покрытия, шероховатости устраняют полированием с применением абразивных паст.

Применяя лаки, содержащие матирующие добавки, или обрабатывая лакокрасочные покрытия тонкими абразивными материалами, специальными металлическими сетками или металлической шерстью, можно получать покрытия с матовой структурой. Физические свойства поверхности с матовой структурой определяются изменением показателей отражения и преломления пучка света по сравнению с показателями зеркального отражения и преломления света, описываемым формулой (1.10). При падении света на шероховатую поверхность его угловое распределение в отраженном и преломленном пучках изменяется по сравнению с распределением в падающем пучке подобно тому, как это происходит при прохождении света через неоднородную среду. Наблюдается рассеяние отраженного и прошедшего света.

Согласно представлениям, впервые предложенным Бугером, матовая поверхность состоит из множества микронеровностей, каждая из которых ограничена рядом плоских граней, обращенных в разные стороны. Она характеризуется распределением элементарных зеркальных площадок по углам наклона к макроповерхности. Отражение и преломление света элементарной площадкой определяются ее наклоном к макроповерхности, что дает возможность делать заключение о фактуре поверхности по угловому распределению рассеянного света. Такое представление применимо, когда лакокрасочный материал прозрачен и светопроницаем и рассеяние происходит только на поверхности.

Для лакокрасочных материалов чаще всего наблюдается одновременно рассеяние поверхностью и рассеяние на неоднородностях внутри материала (матирующих добавках).

Таким образом, структура поверхности покрытия и свойства лакокрасочных материалов оказывают влияние на блеск и прозрачность покрытия. При диффузном отражении от матовых покрытий снижается прозрачность и как бы вуалируется текстура и цвет подложки.

В настоящее время оценка качества глянцевых и матовых покрытий носит субъективный характер. Блеск не является четко определяемой физической величиной, он воспринимается зрением и осязанием. Внешний вид покрытия оценивают не только по поддающимся измерению показателям, но необходимо учитывать также физиологическое и психологическое воздействие его на наблюдателя. Поэтому с эстетической точки зрения покрытие лаком изделия не всегда способствует лучшему выражению замысла конструкции. Несомненно, что при покрытии поверхности прозрачным лаком цвет древесины становится насыщеннее, а рисунок яснее.

При субъективной оценке блеска не может быть достигнуто постоянство результатов. Органы зрения отдельных индивидуумов различны по чувствительности, которая меняется у каждого человека с возрастом. Достоверность результатов субъективной оценки блеска может быть достигнута в определенной степени по теории вероятности.

Впечатление от блеска не поддается прямому количественному определению без применения условных переходных критериев. Большинство методов измерения блеска поверхности основано на преобразовании отдельных явлений, сопутствующих блеску, в формы, поддающиеся количественному измерению.

Рис. 1.4. Структура лакового покрытия на древесине: δ0 — общая толщина нанесенного покрытия; а — толщина слоя, удаляемого при выравнивании;с — толщина слоя, удаляемого при полировании; δк — толщина слоя готового покрытия

Суждение о блеске поверхности можно строить условно по заметным глазу изменениям блеска. При таком методе оценки сравнение отделанных поверхностей по блеску может осуществляться только в определенных границах, вне которых сравнение теряет смысл. Мы можем сравнивать блеск материалов, одинаковых по структуре и цвету. Сравнение блеска поверхностей должно строиться на основе физических закономерностей оптики.

Из формул 1.10 видно, что отношение интенсивности отраженного потока к интенсивности падающего будет приближаться к единице при увеличении ψ. При постоянном φ это соотношение будет увеличиваться при увеличении коэффициента преломления: n = sin φ/sin ψ.

Если принять значение п= 1,5, которое характерно для многих полимерных материалов, то уравнение Френеля можно представить графически (рис. 1.5).

Распределение света, диффузно отраженного поверхностью (рис. 1.6), подчиняется закону Ламберта, описываемому следующим выражением:

![]()

где I— поток, отраженный под углом;I0— нормально отраженный

поток.

Из рисунка следует, что весь отраженный поверхностью поток света рассеивается в пространстве полусферы. Поскольку часть падающего на поверхность света поглощается ею, то количество падающего на поверхности света всегда больше отраженного. Если на поверхность направить луч под углом <р = 90 °, то по закону Ламберта интенсивнось диффузно отраженного света должна быть равна нулю. Практически этого не бывает, так как поверхность физически не однородна.

ис.

1.5. Зависимость соотношения отраженного

света и падающего от угла встречи

ис.

1.5. Зависимость соотношения отраженного

света и падающего от угла встречи

с поверхностью (п — 1,5)

Рис. 1.6. Схема отражения светового потока: 1a — падающий поток;/0 — нормально отраженный поток; / —поток, отраженный

под углом φ

Она состоит из участков с различными коэффициентами преломления, в результате чего будет происходить различное отражение. Кроме того, размеры источника света и расстояние его от поверхности никогда не обеспечивают равенство углов падения различных путей всего потока.

На поверхности всегда имеются неровности, размеры которых могут быть больше или меньше длины световой волны или равны ей. Во втором случае (рис. 1.7, б) всю поверхность можно представить составленной из большого числа элементарных участков, наклоненных относительно друг друга. Отраженный ими свет будет интегрироваться из отдельных различно направленных пучков света. Направление этихпучков света будет предопределяться направлением нормали к элементарным участкам поверхности, которые не будут совпадать. В таком случае получается рассеянное отражение.

поверхностями: а — зеркальное; б — рассеянное;в —

диффузное; D — диаметр шероховатости;X— длина

световой волны

Рис. 1.8. Кривые, характеризующие блеск

по отражению и рассеиванию светового

потока

Рис. 1.9. Схема рефлектоскопа Р-4: 1 — цилиндр из молочно-белого оргстекла 2 — десятистрочная оценочная шкала из фотопленки;3 — рефлектор;4 — электрическая лампочка на 3,5 В и 0,28 А; 5 — корпус прибора;6 — экран с прорезью; 7 — окуляр с очковой линзой в 5 О;8 — контролируемая поверхность

Более сложными и менее объяснимыми будут явления при отражении света поверхностью, у которой размеры неровностей равны или меньше длины световой волны. В этом случае получается более дифференцированное отражение — диффузное (рис. 1.7, в).

Если в расположении площадок наблюдается некоторое преобладающее направление, то появляется и преобладающее направленное отражение, т. е. блеск (рис. 1.7,а).

Таким образом, задача определения блеска покрытия сводится практически к определению соотношения количеств зеркально и диффузно отраженного света. Графически это может быть представлено в виде кривой (рис. 1.8). Высота кривой характеризуется соотношением Ir/Iе, а ширинаН — качеством поверхности. При увеличении ширины кривой отражения четкость изображения уменьшается. Чем выше кривая отражения и чем уже она, тем более блестящая поверхность.

Следовательно, отраженный от поверхности лакокрасочного покрытия свет можно рассматривать и оценивать как интегральное проявление следующих явлений: правильного зеркального отражения всей поверхностью плёнки; диффузного отражения от поверхности; прохождения сквозь прозрачную пленку и отражения света от подложки; диффузного прохождения света сквозь отдельные частички наполнителя.; отражения света от загрунтованного слоя подложки; диффузного отражения от наполненного порозаполнителем слоя.

На черной поверхности, покрытой прозрачной пленкой, наблюдаются только два первых явления, а на окрашенных поверхностях и покрытых прозрачной пленкой — все явления.

При оценке блеска по кривой отражения света возможно сочетание значений высоты кривой и ее ширины таким образом, что увеличение одного значения в какой-то степени может быть компенсировано уменьшением другого, что при визуальной оценке не может быть замечено. Четкость изображения на блестящей поверхности характеризуется значением высоты кривой (рис. 1.8), а яркость отражения — шириной кривойН.

Блеск лакокрасочных покрытий измеряют с помощью фотоэлектрического блескомера ФБ-2. Однако применение этого прибора при оценке блеска покрытий на подложке из древесины связано с двумя затруднениями.

Показатель блеска, получаемый с помощью блескомера ФБ-2 и аналогичных ему приборов, при прочих равных условиях зависит лишь от площади тех участков поверхности, которые отражают свет в главном направлении, и почти не зависит от высоты неровностей покрытия. Кроме того, при углах падения света, близких к 45 °, лишь 5 % падающего света отражается поверхностью лакового покрытия. Большая же часть света, проходя через прозрачную пленку, подвергается избирательному поглощению и отражению древесиной. Поэтому показания приборов зависят не только от структуры поверхности лакового покрытия, но и от цвета древесины.

Этих недостатков лишен метод оценки блеска покрытий по четкости изображения на нем окружающих предметов или нити накаливания источника света. Поэтому принципу работает рефлектоскоп Р-4 (рис. 1.9). Матовые покрытия оценивают по параметру шероховатости Ra , которыйопределяют с помощью профилографа-профилометра.

Контрольные вопросы. 1. По каким признакам классифицируются защитно-декоративные покрытия? 2. Назовите особенности, которые оказывают непосредственное влияние на результаты отделочных операций. 3. Какие требования к защитно-декоративным покрытиям необходимо учитывать при эксплуатации изделий? 4. Назовите основные декоративные свойства древесных материалов. 5. Из каких показателей складывается характеристика цвета древесины? 6. Дайте определение блеска древесины. 7. Дайте определение текстуры древесины. 9. По каким признакам определяют декоративные свойства лакокрасочных покрытий?