Mех.грунт_RGR_MG

.pdf31

Pw = w hв ,

где hв – расстояние от уровня подземных вод до водоупорного слоя, м.

Эпюра zg – прямолинейная, переломы совпадают с границами слоев. Начало эпюры соответствует уровню природного рельефа.

4.Определяют дополнительное напряжение по подошве фундамента

zp,0 P zg,0

где P – среднее давление под подошвой фундамента, кН/м2;

zg,0 – природное напряжение под подошвой фундамента, кН/м2

5. Строят эпюру дополнительных вертикальных напряжений под подошвой фундамента:

zp zp,0

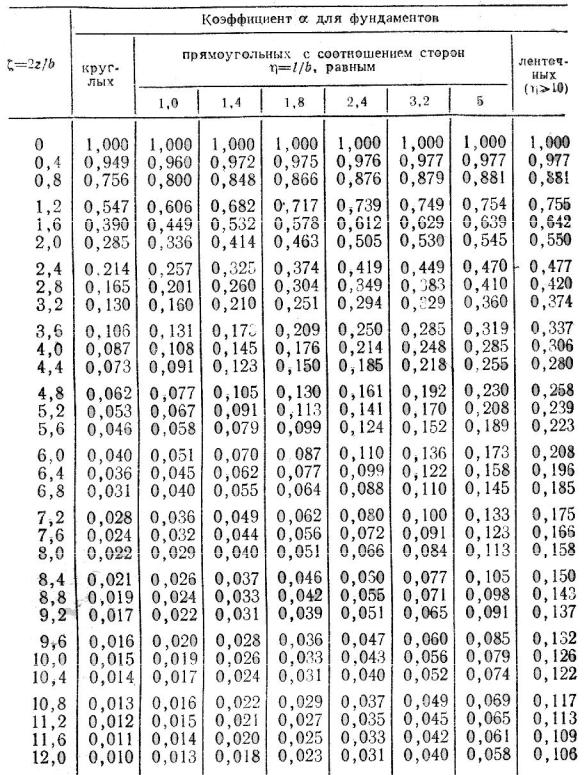

где - коэффициент, принимаемый по таблице 16 в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента=l/b и относительной глубины, равной =2z/b.

6. Эпюры природного напряжения zg и дополнительного напряжения zp строят до глубины, которая называется нижней границей сжимаемой толщи – В.С. Она устанавливается из условия:

zp 0,2 zg

Если нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е 5МПа, или такой слой залегает непосредственно ниже этой границы, то этот слой должен быть включен в состав сжимаемой толщи.

Вэтом случае нижнюю границу сжимаемой толщи определяют из условия:

zp' 0,1 zg'

7. Определяют среднее дополнительное напряжение в i-м слое грунта:

zpc,i |

zp,i zp,i 1 |

|

2 |

||

|

где zp,i, zp,i+1 – дополнительные напряжения на верхней и нижней границах i-

го слоя. |

si |

zpc,i hi |

|

8. Определяют осадку i-го слоя: |

|||

Ei |

|||

|

|

где = 0,8 – безразмерный коэффициент;

Еi – модуль деформации i-го слоя грунта, кН/м2.

9. Осадки основания (si) суммируются в пределах сжимаемой толщи и сравниваются с предельно допустимой для данного сооружения.

si su

32

где su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения, допускается принимать по приложению 4 СНиП 2.02.01-83.

При построении расчётной схемы рекомендуется принимать масштаб расстояний 1:50, масштаб напряжений 0,05 МПа в 1см. Примеры расчёта приведены в [4,7].

Таблица 16

33

Задача 8

При слоистой толще грунтов для расчёта осадки по методу эквивалентного слоя грунт приводится к квазиоднородному на основе теории о среднем коэффициенте относительной сжимаемости и о среднем коэффициенте фильтрации. В этом случае полная стабилизированная осадка может быть определена по формуле:

S = hэ ∙ mυm ∙ Р,

где hэ - толщина эквивалентного слоя грунта;

mυm - средний коэффициент относительной сжимаемости грунта; Р - давление на грунт по подошве площадки.

Толщина эквивалентного слоя грунта hэ, определяется по формуле:

hэ = Aωb,

где Aω - коэффициент эквивалентного слоя грунта, принимаемый по таблицам

[5, с. 77; 7 с. 214];

b - меньшая сторона площадки нагружения.

Средний коэффициент относительной сжимаемости определяется по формуле:

mvm 21hэ2 himvi zi

где hi - толщина отдельных слоёв грунта до глубины H = 2 hэ;

mvi - коэффициент относительной сжимаемости i - го слоя грунта;

zi - расстояние от точки, соответствующей глубине H, до середины рассматриваемого i - го слоя грунта.

Осадка грунтовой толщи St для любого промежутка времени t определяется по формуле:

St = S∙U,

где S - полная стабилизированная осадка; U- степень консолидации (уплотнения ).

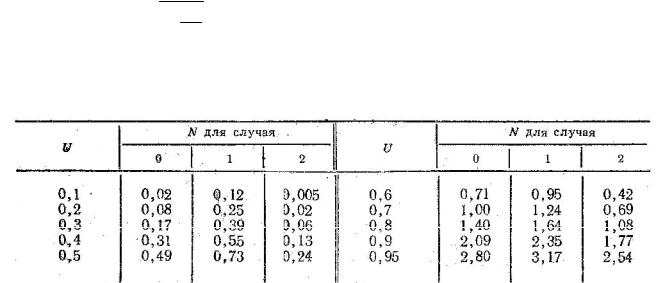

Задаваясь той или иной степенью консолидации (например, U = 0,1; 0,2; 0,3 и т.д.), принимают по таблице 17 соответствующие значения коэффициента N (для случая убывания давления с глубиной по треугольной эпюре (случай 2)) и, используя зависимость для N , определяют время t, соответствующее данной степени фильтрационной консолидации:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

34 |

|

|

|

|

|

|

|

t |

4 H2 |

N |

|

|

|

|

|

|

2 Cvm |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

|

N - коэффициент, зависящий от условий фильтрации; |

|||||||

|

|

Сυm - коэффициент консолидации, см2/с (или м2/год). |

|||||||

С |

vm |

|

|

kфт |

|

|

|

|

|

|

|

m |

vm |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

здесь kфm - средний коэффициент фильтрации;

- удельный вес воды.

кфi n Hh

kфiii 1

где kфi - коэффициент фильтрации i - го слоя грунта.

Таблица 17

При подсчёте значения коэффициента консолидации Сυm, во избежание громоздкости, коэффициент фильтрации kфm удобнее выражать в сантиметрах в год (1 см/с ≈ 3∙107 см/г.).

По результатам определений строится график изменения осадки грунтов во времени. Примеры расчёта приведены в [7].

35

Список использованных источников

1.ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. – М.: Издательство стандартов, 1995.

2.ГОСТ 20522-75. Грунты. Метод статической обработки результатов определения характеристик. – М.: Издательство стандартов, 1975.

3.СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985.

4.Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) / НИИОСП им. Герcеванова. – М.: Стройиздат, 1986. – 415 с.

5.Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат,1981. – 319 с.

6.Маслов Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов: Учебник для вузов. – М.: Высш. школа, 1982. – 511 с.

7.Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс). – М.: Высш. школа, 1983. – 288 с.

8.Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1978. – 375 с.

36

Сергей Григорьевич Парфёнов

Светлана Ивановна Ильичёва

Механика грунтов |

|

|

Методические указания к выполнению |

расчетно-графической |

работы |

студентами специальностей 270102 (290300) |

«Промышленное и гражданское |

|

строительство», 270105 (290500) «Городское строительство и хозяйство», 270106 (290600) «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», 270115 (291500) «Экспертиза и управление недвижимостью»

Лицензия НД № 14185 от 6.03.2001 г Формат 60х84 1/16. Тираж ____ экз. Печ.л. – 1,0. Бесплатно.

Брянская государственная инженерно-технологическая академия. 241037. г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 3, редакционно-издательский отдел.

Подразделение оперативной печати Подписано к печати ___________