20120111150921ch2

.pdf

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И ЭКОЛОГИИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ

И ЭКОЛОГИИ

Учебно-методическое пособие

В двух частях

Часть 2. ЭКОЛОГИЯ

Минск 2006

УДК 614.87 (075.8) ББК 53.6 я 73

Л 12

Утверждено Научно-методическим советом университета в качестве учебно-методического пособия 30.11.2005 г., протокол № 3

А в т о р ы: А.Н. Стожаров, Л.А. Квиткевич, О.А. Внукович, А.Р. Аветисов, О.М. Жерко

Р е ц е н з е н т ы: канд. мед. наук, проф. И.В. Романовский; канд. мед. наук, доц. П.Г. Новиков.

Лабораторные работы по радиационной медицине и экологии : учеб.-метод. посо- Л 12 бие. В 2-х ч. Ч. 2. Экология / А. Н. Стожаров [и др.]. – Мн.: БГМУ, 2006. – 59 с.

ISBN 985–462–539–7.

Отражены цели и задачи освоения конкретных практических навыков по экологии; описаны используемая приборная база и алгоритм проведения измерений, нормативы для оценки полученных результатов; даны задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы. Приведены общие методологические вопросы, систематизирующие и облегчающие усвоение практических навыков.

Предназначено для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, военномедицинского и стоматологического факультетов и медицинского факультета иностранных учащихся.

|

УДК 614.87 (075.8) |

|

ББК 53.6 я 73 |

ISBN 985–462–539–7 (Ч. 2) |

© Оформление. Белорусский государственный |

ISBN 985–462–538–9 |

медицинский университет, 2006 |

2

Лабораторная работа 2.1: «Биологические ритмы. Суточный ритм температуры

и пульса человека»

Цель работы: овладеть методикой оценки биологических суточных ритмов основных физиологических показателей человека (пульса, температуры, артериального давления).

Задачи:

1)усвоить методику оценки суточных ритмов основных физиологических параметров человека;

2)научиться оценивать полученные результаты.

Под ритмами понимают периодически повторяющиеся явления природы. Ритмы, регистрируемые в живом мире, именуются биологическими. Биоритмы — это регулярные количественные и связанные с ними качественные изменения биологических процессов, происходящие на разных уровнях организации живого: молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, органном, организменном, популяционно-биосферном. Главными параметрами ритма являются период, МЕЗОР, амплитуда, акрофаза.

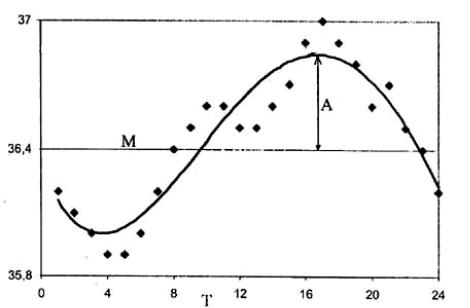

Рис. 2.1.1. Схематическое изображение ритма и его показатели:

Т — время. Обратная величина периода, в единицах циклов на единицу времени — частота ритма. М (МЕЗОР) — средний уровень показателя. А (амплитуда) — расстояние от МЕЗОРа до максимума показателя. Акрофаза — момент времени, соответствующий регистрации максимального значения сигнала.

Биологические ритмы, совпадающие по длительности с соответствующими географическими циклами, именуются «экологическими» или «адаптивными». К ним относятся многолетние (совпадающие, например, с 11-летним ритмом солнечной активности), годовые, сезонные, лунные, приливно-отлив- ные и суточные изменения жизнедеятельности. По степени зависимости от внешних условий биоритмы разделяют на экзогенные и эндогенные.

3

Экзогенные (внешние) ритмы зависят от ритмики географических и космических факторов (фотопериодизма, температуры окружающей среды, атмосферного давления, ритма космического излучения, гравитации и т. д.).

Эндогенные активные ритмы устанавливаются под влиянием постоянно действующих внешних условий, биологический эффект которых не выходит за границы адаптационно-компенсаторных резервов организма человека. К ним относятся многие микроритмы и все экологические ритмы. В условиях относительного постоянства геофизических факторов установлены ритмы жизнедеятельности с периодом не строго в 24 ч, а несколько большими или меньшими. Эти околосуточные ритмы, легко синхронизирующиеся с суточными геофизическими факторами, называются циркадианными. Они находятся в сложном соотношении с тремя периодами: вращением Земли по отношению к Солнцу, вращением Земли по отношению к Луне, вращением Земли по отношению к звездам.

К классу ритмов средней частоты (0,5 ч–1 нед.) относятся ультрадианные (30 мин–20 ч), циркадианные или околосуточные (20–28 ч), инфрадианные (более 28 ч), циркасемисептанные (около 0,5 нед.), циркасептанные (около 1 нед.) циклы. К ним относятся цикл сон–бодрствование, ритм температуры тела, артериального давления, митоза, секреции некоторых гормонов и др.

Особую значимость среди биологических ритмов имеют суточные (циркадианные) ритмы, выполняющие столь же фундаментальную роль, как и генетический код.

Некоторые ритмические осцилляции являются внутренним, генетически обусловленным свойством клеток, но для их согласованного взаимодействия в составе сложной биологической системы животных и человека требуется наличие «дирижера», координирующего фазовые взаимоотношения. Именно супрахиазматическим ядрам (СХЯ) принадлежит главенствующая роль в организации циркадианных биоритмов. СХЯ и гормон эпифиза мелатонин вместе формируют соответственно нейрогенное и эндокринное звенья ритморегулирующей системы.

Исследования суточной ритмичности физиологических процессов необходимы для организации рационального труда и отдыха, диагностики и лечения заболеваний, для научного обоснования дозировки лекарственных препаратов, для организации рациональных спортивных тренировок и предупреждения преждевременного старения.

Порядок работы

Предварительно каждый студент измеряет у себя температуру тела в подмышечной области, а также в состоянии покоя пульс (по возможности и артериальное давление) в 7, 11, 15, 19 и 23 ч. Студенты педиатрического факультета указанные измерения производят в течение 2 выходных дней. По полученным данным строится кривая динамики изменений температуры тела и пульса (артериального давления). При этом на оси абсцисс указывается время в часах, а по оси ординат — значение измеряемого параметра. На практическом занятии, используя данные других студентов группы, заполняется таблица 2.1.1.

4

Таблица 2.1.1

№ |

Ф.И.О. |

Температура (или пульс, АД) в указанное время |

|||||

п/п |

7 ч |

11 ч |

15 ч |

19 ч |

23 ч |

||

|

|||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Средняя арифметическая (М) |

|

|

|

|

|

|

Находят среднюю арифметическую в указанное время для каждого измеряемого показателя и вносят ее также в таблицу. Строят график среднечасовых изменений температуры и пульса (артериального давления). По графику находят МЕЗОР, определяют размах колебаний, амплитуду колебаний (отклонение от среднесуточного значения до максимума) и акрофазу.

По полученным данным делают вывод о цикличности процессов изменения температуры, артериального давления и частоты сердечных сокращений у человека.

Задания для самостоятельной работы:

1)изучите сущность методики определения суточных биологических

ритмов;

2)проведите измерения и расчеты;

3)оцените полученные результаты.

Контрольные вопросы:

1.Что такое биологические ритмы?

2.Какие виды биологических ритмов выделяют?

3.Какая структура является водителем биологических ритмов в организме человека? Каков механизм поддержания циркадианных биологических ритмов?

4.Какие показатели характеризуют биологические ритмы?

Лабораторная работа 2.2:

«Оценка риска развития сезонного эмоционального заболевания»

Цель работы: овладеть методикой оценки подверженности человека развитию зимней депрессии.

Задачи:

1)усвоить этапы оценки основных признаков зимней депрессии;

2)научиться оценивать полученные результаты.

Зимняя депрессия, или сезонное эмоциональное заболевание (СЭЗ), также называемое сезонным аффективным расстройством, относится к неврологической патологии и связана с постоянным пребыванием человека в условиях с низкой освещенностью из-за укорочения светового дня в осенне-зимний период. Непосредственной причиной развития этого симптомокомплекса является более длительное нахождение в организме мелатонина, образующегося в результате функционирования биологических часов и его пролонгированное влияние на эндокринную систему человека.

5

Симтомокомплекс может быть выражен в разной степени, вплоть до сильной степени, способной переходить в депрессию, которая может заканчиваться суицидальными попытками.

Во врачебной деятельности весьма важно распознать признаки, увеличивающие риск возникновения данной патологии. Это делается с помощью теста, разработанного в клинике университета Вены (Австрия).

Тест состоит из нескольких этапов. При его проведении необходимо подсчитать количество баллов при ответе на вопросы из следующих трех таблиц (А, В и С). Обратите внимание, что в ответах необходимо подсчитывать баллы отдельно по каждой таблице.

1 этап — выявление признаков СЭЗ.

Наблюдается ли у Вас на протяжении хотя бы двух недель осенне-зим- него периода следующая симптоматика (табл. А и В)?

Таблица А

№ |

Симптом |

|

п/п |

||

|

1Грустное, угнетенное, подавленное настроение

2Потеря интереса к окружающему

3Снижениемость работоспособности, быстрая утомляе-

Отсутствие Присутствие Итого признака признака

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

Таблица В

п№/п Симптом

1Рассеянность, трудности с концентрацией внимания

2Потеря уверенности в себе, неуверенность в собственных силах

3Чувство вины, ничем не объяснимое беспокойство

4Пессимизм во взглядах на будущее

5Мысли о бессмысленности жизни

6Нарушениябессонница сна, неглубокий, поверхностный сон,

7Повышение аппетита

Отсутствие Присутствие Итого признака признака

0 1

0 |

1 |

0 |

|

1 |

|

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

1 |

2 этап — выявление степени отличий в проявлениях признаков СЭЗ.

Если Вы отметили присутствие одного или нескольких перечисленных выше признаков, то укажите, имеются ли сезонные различия в степени их выраженности в течение года (в частности, между летом и зимой, табл. С).

Таблица С

№ |

Симптом |

|

|

Различия |

|

Итого |

||

отсутст- |

незначи- |

имеют |

отчетливо |

сильно вы- |

||||

п/п |

||||||||

|

вуют |

тельные |

место |

выражены |

ражены |

|

||

|

|

|

||||||

1 |

Длительность сна |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

2 |

Социальная активность |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

3 |

Настроение, общее са- |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

мочувствие |

|

|||||||

4 |

Изменения веса |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

5 |

Изменения аппетита |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

6 |

Изменение работоспо- |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

собности |

|

|

|

|

|

|

|

6

3 этап — оценка результатов тестирования на 1 и 2 этапах.

С помощью следующей таблицы расшифруйте результаты тестирования:

|

|

Количество баллов |

|

||

|

таблица А |

|

таблица В |

|

таблица С |

Отсутствие риска возникновения СЭЗ |

0 |

|

0 |

|

меньше 7 |

1 |

|

0 |

|

||

|

|

|

|

||

Группа риска СЭЗ |

1 |

|

1 |

|

8–10 |

2 |

|

0 |

|

||

|

|

|

|

||

Подверженность СЭЗ |

2 |

|

2 и более |

|

10 и более |

3 |

|

0 |

|

||

|

|

|

|

||

Задания для самостоятельной работы:

1)проведите тестирование по табл. А, В и С;

2)расшифруйте результаты тестирования;

3)предложите комплекс мероприятий для профилактики зимней депрессии.

Контрольные вопросы:

1.Влияние видимой области спектра электромагнитных излучений на организм человека.

2.Схема синтеза мелатонина.

3.Функции мелатонина в организме человека.

4.Роль мелатонина в развитии клиники зимней депрессии.

5.Профилактика и лечение зимней депрессии.

Лабораторная работа 2.3:

«Оценка биологического действия ультрафиолетового излучения»

Цель работы: научиться прогнозировать возможные последствия воздействия УФИ на кожу человека.

Задачи:

1)определить тип чувствительности кожи;

2)усвоить методику расчета безопасного времени загара;

3)усвоить методику расчета времени солнечного воздействия, необхо-

димого для обеспечения суточной потребности человека в витамине Д3.

В зависимости от дозы ультрафиолетовое (УФ) излучение (УФИ) может оказывать на организм человека как положительное, так и отрицательное воздействие.

К первому из них относится стимуляция синтеза в коже витамина Д3. При этом провитамин Д3 под влиянием УФВ превращается сначала в превитамин Д3, а затем изомеризуется под действием тепла (t — 37 °C) в витамин Д3. Согласно данным ВОЗ, для ежесуточного синтеза 400 IE витамина Д3 необходима доза 60 МЭД в год. Согласно СанПиН 11-63-РБ98, суточная потребность человека в

витамине Д3 составляет для взрослого 100 IE, для ребенка 4–6 лет — 200 IE.

Но УФИ небезопасно и способно оказывать повреждающее действие на живые организмы. Как известно, атмосфера Земли полностью поглощает ко-

7

ротковолновый УФС (λ < 280 нм). Воздействие на биоту оказывают лишь УФВ и УФА. У человека эти диапазоны могут вызывать как детерминированные (фотокератит, катаракта, фотоаллергические, фототоксические), так и стохастические эффекты (злокачественные опухоли кожи). В развитии патологии имеют значение следующие факторы:

•доза облучения;

•спектральная характеристика излучения;

•индивидуальная чувствительность;

•частота экспозиций.

Установлено, что различные спектральные диапазоны УФИ не одинаково воздействуют на кожу человека, основной реакцией которой является развитие эритемы. Например, кожа в 100 раз более чувствительна к УФИ с длиной волны 298 нм, чем с λ = 319 нм. Вклад различных диапазонов УФИ в формирование эритемы отражает так называемый спектр эритемного действия (СЭД), значения которого выражают в мощности потока УФИ, приходящегося на единицу площади (Вт/м2). Согласно рекомендациям международных организаций, максимальным значением СЭД следует считать величину 0,25 Вт/м2. В обыденной практике при мониторинге уровня ультрафиолетового излучения многие стра-

ны используют индекс ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), который сообщается населению через средства массовой информации. УФ-индекс рассчитывается путем умножения СЭД на коэффициент 40. Согласно этому, УФиндекс при максимально допустимом рекомендуемом воздействии УФИ с СЭД, составляющем 0,25 Вт/м2, будет равен 10 (0,25Вт/м2 х 40 = 10).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует следующую градацию УФ-индексов:

•1–2 — низкий;

•3–5 — средний;

•6–7 — высокий;

•8–10 — очень высокий;

•11 и более — экстремальный.

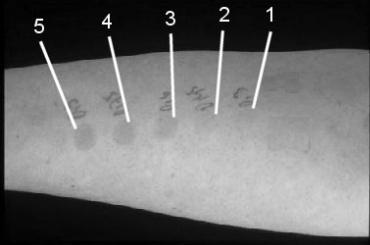

Рис. 2.3.1. Эритема, вызванная воздействием УФИ: 1 — 0,3 МЭД; 2 — 0,45 МЭД; 3 — 0,6 МЭД;

4 — 0,75 МЭД; 5 — 0,9 МЭД

В летнее время на территории Республики Беларусь УФиндекс колеблется от 5 до 8.

Известно, что каждый человек характеризуется индивидуальной чувствительностью кожи к действию УФИ. Выделяют четыре основных типа чувствительности. Для определения типа чувствительности Вашей кожи воспользуйтесь специальным тестом, приведенным далее в данной лабораторной работе.

Для человека величиной, характеризующей воздействие

8

УФИ, является минимальная эритемная доза (МЭД). Это такая доза ульт-

рафиолетового излучения, которая вызывает на незагорелой коже спустя

8–10 ч гиперемию или эритему. Подсчитано, что одна единица МЭД соответствует энергии 250 Дж/м2 и вызывает указанный эффект у индивидуумов со II типом чувствительности кожи. Другие типы чувствительности кожи имеют свои значения плотности потока (табл. 2.3.1). Исходя из этого, рассчитываются допустимые уровни облучения (ДУ), выраженные по отношению к дозе УФИ для II типа чувствительности кожи.

При сопоставлении значений УФ-индекса с МЭД установлено, что 10 единиц УФ-индекса соответствуют мощности эритемной дозы 4,3 МЭД/час.

Следовательно, 1 единица УФ-индекса равна 0,43 МЭД/час.

|

|

Таблица 2.3.1 |

|

|

|

|

|

Тип кожи |

Доза УФИ, Дж/м2 |

ДУ |

|

I |

200 |

0,8 МЭД |

|

II |

250 |

1 МЭД |

|

III |

350 |

1,4 МЭД |

|

IV |

450 |

1,8 МЭД |

|

Так как каждое значение УФ-индекса характеризуется своей величиной плотности потока УФ-излучения, для выбора безопасного времени облучения необходимо рассчитывать время принятия солнечных ванн, в зависимости от типа чувствительности кожи.

Согласно рекомендациям международных организаций, для непигментированной кожи всех типов чувствительности допустимым уровнем является доза 0,4 МЭД в сутки; для индивидуума с загорелой кожей II типа чувствительности допустимым уровнем (ДУ) УФИ является доза 1 МЭД в сутки.

Методика расчета:

1.Прежде всего, необходимо рассчитать мощность эритемной дозы (МД) при данном значении УФ-индекса:

МД (МЭД/час) = УФ-индекс × 0,43 (МЭД/час).

2.Далее рассчитываем время в часах, за которое при данном значении УФ-индекса и типе чувствительности кожи будет сформирована допустимая суточная доза:

t(час) = ДУ / МД.

3.Полученное время переводим в минуты:

t (мин) = t (час) × 60.

Следует учитывать, что максимально допустимое кумулятивное (в течение одного года) значение МЭД в год для II типа кожи 50 МЭД; для III и IV типов — 70 и 90 МЭД соответственно.

Тест на определение типа чувствительности кожи

Для определения типа чувствительности кожи к УФИ необходимо ответить на представленные ниже 10 вопросов. Используйте готовые варианты ответов. Оцениваются ответы следующим образом: первый ответ — 1 балл, второй — 2, третий — 3, четвертый — 4. Сложите все баллы и полученную сумму

9

разделите на 10. По существующим правилам округлите полученное число. Оно и будет типом чувствительности Вашей кожи. Если, к примеру, в результате деления получилось число 2,5, то у Вас пограничное значение типа чувствительности кожи (между вторым и третьим).

1.Каков цвет Вашей незагорелой кожи? a) бледно-розовая, бело-розовая;

b) белая;

c) слегка смуглая; d) смуглая.

2.Какого цвета у Вас от рождения волосы?

a)рыжие;

b)естественный блондин/блондинка;

c)от темно-русых до коричневых;

d)от темно-коричневых до черных.

3.Какого цвета Ваши глаза?

a)светло-голубые, светло-серые или светло-зеленые;

b)голубые, серые, зеленые;

c)светло-коричневые или темно-серые;

d)темно-коричневые.

4.Имеются ли у Вас веснушки?

a)очень много;

b)имеются;

c)единичные;

d)отсутствуют.

5.Как реагирует кожа Вашего лица на солнечное облучение?

a)очень чувствительна, часто возникают солнечные ожоги;

b)чувствительна, могут возникать солнечные ожоги;

c)особой чувствительности не отмечалось, солнечные ожоги возникают очень редко;

d)нечувствительна, солнечные ожоги никогда не образуются.

6.Как долго Вы можете находиться летом на солнце (широта Беларуси) в полдень при безоблачном небе и не получить солнечных ожогов?

a)меньше 15 мин;

b)от 15 до 25 мин;

c)от 25 до 40 мин;

d)больше 40 мин.

7.Какая реакция наблюдается со стороны кожи при долгом пребывании на солнце?

a)всегда возникают солнечные ожоги;

b)часто возникают солнечные ожоги;

c)иногда могут возникать солнечные ожоги;

d)солнечные ожоги возникают очень редко или вовсе отсутствуют.

10