MedUniver.com-___________________

.pdfРАДОНОТЕРАПИЯ

н и я): вагинальные орошения; ректальные орошения; микроклизмы; орошения полости рта и носа; орошения головы; свечи, насыщенные радоном, для введения peg rectum

или peg vaginum.

М е с т н ы е а п п л и к а ц и и : аппликации для сугубо внешнего облучения кожи (фильтровальная бумага, марля, тампоны и другие аппликаторы с дочерними продуктами радона или торона, накладываемые на кожу); аппликаторы, с помощью которых в кожу вводится радон и не исключается внешнее облучение кожи (мази, лаки, твердофазные растворители радона, например, таблетки); компрессы, обертывания, укрывания с использованием радоновой воды.

Большинство из перечисленных форм радонотерапии применяется крайне редко, как правило, в исследовательских целях. Наиболее широко используются радоновые ванны (см.).

Лечебные дозировки радоновых процедур должны располагаться в диапазоне между минимально действующей и максимально допустимой.

Это необходимо для эффективного лечения и в то же время для обеспечения радиационной безопасности больных. Минимально действующей в Российской Федерации и других странах СНГ принята дозировка 5 нКи/л (0,19 кБк/л). Если воды обладают достаточным для проведения проточ-

Таблица

Клинико-радиологическая градация лечебных дозировок радона в лечебных средах для больных с легкой и средней тяжестью патологического процесса

|

|

Ванны |

|

|

Ингаляции |

|

Питье |

||||

Интенсив- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ность |

водные |

воздушные |

Радон без ДП4 |

Радон в |

63 процедуры за 21 |

||||||

действия |

равновесии с ДП |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

день, мкКи |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

нКи/л |

кБк/л |

нКи/л |

кБк/л |

нКи/л |

кБк/л |

нки/л |

кБк/л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Условно |

3-5 |

0,11-0,19 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

действую- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

щие1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

См. |

См. |

|

Мини- |

5-10 |

0,19-0,375 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

приме- |

примеча- |

||||

мально |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

действую- |

|

|

|

|

|

|

|

|

чание 2 |

ние 3 |

|

щие |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Очень |

10-20 |

0.375-0,75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

слабые |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Слабые |

20-40 |

0,75-1,5 |

5-10 |

0,187-0,375 |

5-10 |

0,187-0,375 |

3-5 |

0,11-0,19 |

0,25-0,5 |

9,25-18,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средние |

40-80 |

1,5-3,0 |

10-20 |

0,375-0,75 |

10-20 |

0375-0,75 |

5-7 |

0,19-0,27 |

0,5-0,75 |

18,5-27,75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сильные |

80-120 |

3,0-4,5 |

20-40 |

0,75-1,5 |

20-40 |

0,75-1,5 |

7-10 |

0,27-0,375 |

0,75-1,0 |

27,75-37 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Очень |

120- |

4,5-7,5 |

40-80 |

1,5-3,0 |

|

|

|

|

|

|

|

сильные |

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Предель- |

560 |

21 |

120 |

4,46 |

120 |

4,46 |

19,4 |

0,73 |

63 |

2510 |

|

но допус- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тимые |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1При условии благоприятной температуры и большого дебита, допускающих их применение в проточных бассейнах без дополнительного подогрева.

2По 1,0 мкКи в 100 мл воды 3 раза в день, 63 мкКи за курс.

3По 37 кБк в 100 мл воды 3 раза в день, 2510 кБк за курс.

4Дочерние продукты.

414

РАСТВОР ГРЯЗЕВОЙ

ных ванн дебитом, термальностью и неординарным химическим составом, то к радоновым могут быть отнесены и воды с содержанием 3-5 нКи/л (0,11-0,19 кБк/л), например азотно-термальные радоновые воды курортов Цхалтубо и Белокуриха. Максимально допустимой при водных ваннах для применения должна быть принята дозировка 560 нКи/л (21 кБк/л) (табл.), при которой облучение больного не выходит за пределы допустимого для отдельных лиц из населения по НРБ-99.

Необходимо подчеркнуть, что на ослабленных больных даже низкие дозировки могут оказать сильное влияние. При назначении радоновых процедур детям следует учитывать их более высокую, чем у взрослых. реактивность.

Наиболее п о к а з а н н ы м и к применению радоновых процедур считаются следующие заболевания: сердечно-сосудистой системы (кардиосклероз миокардитический, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, вегетососудистая астения, облитерирующий атеросклероз, облитерирующий тромбангиит, флебит и тромбофлебит), органов опоры и движения (ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, ревматоидный полиартрит, травматические артриты, анкилозирующий спондилоартрит, деформирующий спондилез, миозиты, бурситы, тендовагиниты, подагра), нервной системы (неврозы, остеохондроз позвоночника

сневрологическими проявлениями, невриты

иполиневриты, плекситы, невралгии, нейрофибромиозиты, сирингомиелия), эндокринной системы и нарушения обмена веществ (сахарный диабет II типа, диффузный токсический зоб I—III ст., экзогенно-конституцио- нальное ожирение II-III ст.), женской и мужской половой сферы (хронические воспалительные процессы в женской половой сфере, генитальный эндометриоз, крауроз вульвы, орхиты, эпидидимиты, простатиты и др.), органов пищеварения (гастриты, язвенная болезнь желудка, пострезекционные расстрой-

ства, хронические колиты и др.), кожи (псориаз, дерматит, себорейная экзема, красный плоский лишай, ихтиоз, крапивница и др.), органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая пневмония и др.).

Общими п р о т и в о п о к а з а н и я м и к использованию радоновых процедур являются: острые инфекционные заболевания, психические заболевания, часто повторяющиеся кровотечения, расстройства кровообращения IIБ-III ст., беременность, злокачественные и доброкачественные опухоли (кроме фибромиом матки, величина которых не превышает размеров матки при 3-ме- сячной беременности), острый период заболевания, нагноительный процесс, открытая форма туберкулеза, все формы заболеваний крови, эпилепсия любого происхождения.

РАПА - насыщенный солевой раствор, находящийся в естественных открытых водоемах (озера, лиманы). Чаще всего это хлоридные натриевые воды с минерализацией выше 35 г/л. Используются для промышленных и лечебных целей, в частности для приготовления рапных ванн (см.) и грязеразводных ванн.

РАПНЫЕ ВАННЫ - лечебные ванны, в которых действующей на организм средой является высокоминерализованная (содержащая более 35 г/л минеральных веществ) вода соленых озер и лиманов, называемая рапой (см.). Рапные ванны проводят обычно при возрастающих температурах (36-40 °С) длительностью 10-15 мин. На курс лечения назначают от 8-10 до 14-16 ванн. На курортах рапные ванны часто чередуют с грязелечением. Рапные ванны преимущественно применяются при заболеваниях, возникающих на почве нарушения обмена веществ, интоксикаций, дегенеративно-дистрофиче- ских процессов. Раньше они широко использовались в акушерстве и гинекологии (A.M. Мажбиц, 1947).

РАСТВОР ГРЯЗЕВОЙ - один из компонентов лечебных грязей, содержащий растворенные в воде различные химические со-

415

РАСТИРАНИЯ ГРЯЗЕВЫЕ

единения. На его долю приходится, в зависимости от типа грязи (см. Грязи лечебные), от 25 до 95 % массы. Будучи производным рапы, которое контактирует с грязью на дне водоема, он по минерализации и ионному составу в известной мере отражает ее состав. Являясь жидкой фазой грязи, раствор пропитывает другие ее составные (скелет и коллоидный комплекс) части. Состав грязевого раствора непостоянен и зависит от типа грязи, ее месторождения и способа получения. В грязевом растворе кроме минеральных солей и органических соединений определяют сероводород, углекислый газ, азот, метан, кислород и др. В грязевом растворе могут присутствовать биологически активные вещества (витамины, аминокислоты, гормоноподобные вещества и др.). Концентрация солей (минерализация) в грязевом растворе колеблется в довольно широких пределах - от 0,01 г/л (в торфах и сапропелях) до 400 г/л (в иловых сульфидных грязях). Основная масса растворенных в воде солей приходится на долю трех анионов (хлора, сульфида и гидрокарбоната) и трех катионов (натрия, магния и кальция). Химическую структуру грязевого раствора можно представлять, как и состав минеральных вод (см.), в виде формулы, где перед дробью указывается величина минерализации в г/л, в числителе справа от формулы приводят величину рН.

Реакция грязевого раствора (рН) зависит от химического состава и характера течения биологических процессов в лечебной грязи. Различают ультракислые грязи (рН < 2,5), кислые (рН 2,6-5,0), слабокислые (рН 5,1- 7,0), слабощелочные (рН 7,1-9,0) и щелочные (рН > 9,0).

Грязевой раствор получают различными способами: путем отгона, отжима грязи под прессом, с помощью центрифугирования, пропусканием через фильтры, а также путем вытяжки водой, спиртобензольной смесью, другими растворителями. Перед употреблением (особенно для полостных процедур) необходимо бактериологическое исследование

грязевого раствора. На основе грязевых растворов готовят фармакопейные препараты, обладающие выраженным биостимулирующим действием: ФиБС, пелоидодистиллят, пелоидин, торфот, гумизоль и др. (см. Грязевые препараты). Грязевые растворы широко используют и как самостоятельный вид грязелечения (пелоидотерапия). Впервые в 1936 г. в условиях курорта грязевой раствор был использован в качестве самостоятельного лечебного метода А.Г. Канном (Челябинская область). Грязевые растворы сегодня используют для приготовления компрессов, примочек, микроклизм, влагалищных орошений, а также для введения их методом электрофореза и фонофореза.

Наиболее успешно эти виды грязелечения п р и м е н я ю т у больных с хроническими воспалительными процессами различной локализации, при заболеваниях и травмах нервной и опорно-двигательной систем и др.

РАСТИРАНИЯ ГРЯЗЕВЫЕ - одна из простейших комплексных грязелечебных процедур, применяемых на зарубежных курортах. Лечебную грязь нагревают до 38-42 °С, наносят на подлежащий воздействию участок тела и затем эту область в течение 8-10 мин растирают щетками. После этого грязь смывают теплой водой (36-37 °С) и обработанный участок тела укутывают шерстяным одеялом. После процедуры больной должен отдохнуть в течение 45-60 мин.

РЕАКЦИИ МЕТЕОПАТИЧЕСКИЕ

(метеотропные патологические реакции) - реакции организма в ответ на неблагоприятные погодные условия. Проявляются они в различных патологических сдвигах: от субъективных неприятных ощущений до обострения имеющихся заболеваний или развития новых. Учитывая определенную роль солнечной активности в формировании сдвигов в организме, многие авторы предлагают их называть гелиометеотропными реакциями.

Выявление метеопатических реакций имеет большое значение для лечения больных, особенно для санаторно-курортного ле-

416

РЕАКЦИИ МЕТЕОПАТИЧЕСКИЕ

чения. Возникающие метеопатические реакции, ухудшая состояние организма, могут существенно отражаться на течении имеющихся заболеваний, препятствовать их успешному лечению, снижать его эффективность.

Метеопатические реакции являются следствием взаимодействия организма с внешней средой. Их возникновение обусловлено предрасположенностью организма, состоянием метеолабильности, связанным с недостаточностью адаптационных механизмов, которое зависит от возраста человека, болезней и других факторов, ослабляющих состояние организма, его физиологические системы. Климатопогодные факторы, обладая метеотропными свойствами и воздействуя на ослабленный или чувствительный организм, могут вызвать различного рода патологические реакции, играя роль разрешающего фактора.

Реакции, которые развертываются на уровне органов, систем и целостного организма, весьма разнообразны. На патофизиологическую сущность метеопатических реакций указывал еще Г.М. Данишевский. Он предложил назвать реакции на погоду дизадаптационными метеоневрозами. Именно нарушение процессов адаптации лежит в основе развития метеопатических реакций. Они чаще проявляются в тех системах организма, которые в силу каких-либо причин оказываются нарушенными. Однако метеопатические реакции могут и не иметь прямого отношения к недугу больного. Наибольшее влияние на организм оказывают такие факторы внешней среды (или метеофакторы), как резкое изменение температуры, повышение или, наоборот, понижение атмосферного давления, ускорение движения воздуха, высокая магнитная активность, солнечные возмущения, изменения парциальной плотности кислорода в воздухе. Метеопатические реакции, что весьма важно, развиваются не только в день появления климатопогодных изменений, но и до и после их возникновения.

Принято выделять три степени метеопатических реакций: слабо выраженные реакции характеризуются преимущественно субъективными симптомами, не сопровождаются явлениями интоксикации, повышением температуры. Больные обычно жалуются на головную боль, нарушение сна, боль в суставах и мышцах и т.д.; средне выраженные реакции характеризуются уже не только субъективными симптомами, но и присоединением явлений интоксикации, субфебрильной температуры в течение 3-5 дней; сильно выраженные реакции проявляются обострением основного заболевания (гипертонический криз, приступы стенокардии, обострение пневмонии, астмоидное состояние и т.д.).

У детей обычно выделяют две формы проявления метеотропных реакций: клинически выраженная и латентная. Клинически выраженная форма характеризуется ухудшением основного синдрома заболевания, латентная форма - только динамикой параклинических показателей, вегетативной симптоматикой. У здоровых детей метеотропные реакции чаще носят характер функциональных сдвигов. Беспричинные изменения настроения, плаксивость, ухудшение самочувствия и другие явления, наблюдаемые как у больных, так и здоровых детей, нередко являются следствием влияния метеорологических факторов.

В зависимости от клинической симптоматики и вовлечения в процесс той или иной системы выделяют несколько типов (патогенетических разновидностей) метеопатических реакций. Наиболее известные среди них кардиальный, церебральный, гипертонический и смешанный. Некоторые авторы выделяют еще спастический тип, характеризующийся жалобами и симптомами, связанными со спазмом сосудов и бронхов, а также гипоксический тип, проявляющийся различными гипоксическими реакциями.

Ввиду отрицательного влияния метеопатических реакций на состояние больных и течение болезней они требуют коррекции и

417

РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРЯЗИ

в особенности профилактики (см. Метеопрофилактика).

РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРЯЗИ - восстановление свойств лечебной грязи, нарушенных ее подогревом и использованием, ее биологическое самоочищение. Она проводится с целью повторного использования лечебной грязи после регенерации. Изменения грязи в результате термических и механических воздействий касаются ее физико-химических свойств и биологической активности. В использованной грязи отмечается частичная гибель сапрофитных грязеобразующих микроорганизмов, нарушение биохимических реакций, связанных с образованием сероводорода, аммиачных и азотистых соединений, летучих жирных кислот и т.д. Одновременно происходит снижение удельного веса, уменьшение влажности, снижение рН и величины сопротивления сдвигу, изменение окислительно-восстановитель- ного потенциала, содержания сероводорода и аммиака. Кроме того грязь после аппликаций принимает на себя органические вещества, сапрофитную и патогенную микрофлору, попадающие с поверхности тела и с выделениями больных, что требует ее очищения.

Регенерация грязи может проходить как в естественных (природных), так и в искусственных условиях. Первый способ применим при условии больших запасов грязи и расположения грязевого месторождения рядом с грязелечебницей. Регенерация грязи в природных условиях имеет как свои преимущества (естественное влияние геохимических процессов, внесение в пелоид органических остатков флоры и фауны водоема, что обеспечивает наиболее качественное восстановление ее биологических свойств), так и недостатки (длительные сроки регенерации, зависимость от погодных условий, невозможность регенерации в зимних условиях).

Способ регенерации грязи в искусственных условиях позволяет осуществлять ее в более короткие сроки, в зимний период времени, оградить грязь от попадания туда различного рода вредностей, открывает возмож-

ность активного влияния на состав грязей, хотя и требует больших экономических затрат.

Регенерация грязи производится в грязехранилище, в специально отведенных для этой цели бассейнах, под слоем рапы или близкого ей по составу солевого раствора. Бассейны для регенерации грязи подразделяются на открытые и закрытые. Регенерационные процессы протекают в этих бассейнах с примерно одинаковой интенсивностью. Крыши для закрытых бассейнов рекомендуется делать из плексигласа.

Грязь загружается на регенерацию толщиной слоя не более 2 м, т.к. основные грязеобразовательные процессы протекают наиболее интенсивно при толщине слоя грязи 1,6-1,8 м. Высота водно-солевого покрытия грязи в 25-30 см предохраняет выход летучих фракций и сероводорода в воздух. Наиболее адекватная концентрация соли в вод- но-солевом покрытии - 5-10 % натрия хлорида, т.к. именно при такой концентрации интенсивнее всего протекают микробиологические процессы. Влажность грязи при ее загрузке в бассейн для регенерации должна быть в пределах 40-60 %. Для ускорения регенерации к помещенной в бассейн использованной лечебной грязи добавляют 15-25 % свежей.

Если после использования грязи органические вещества в ней составляют 2-3 %, то для первичной регенерации органическая подкормка не требуется; если же грязь регенерируется неоднократно либо если в грязи содержание органических веществ не более 0,5-1 %, то необходима органическая подкормка грязи. Последняя повышает активность регенерации, ведет к более быстрому биологическому самоочищению, увеличивает антимикробную активность грязи, уменьшает срок регенерации. В качестве органической подкормки используются мелко измельченные листья акации, стебли травы, мякина и т.д., которые добавляются в грязь в количестве от 1 до 3 % ее общей массы и равномерно с ней смешиваются.

418

РЕКРЕАЦИЯ

Емкость бассейнов и их количество определяются сроками регенерации и потребностью в грязи, которая зависит от пропускной способности грязелечебницы и среднего расхода грязи на одну процедуру. Каждый бассейн для регенерации должен иметь свой паспорт, где положено обозначать его номер, величину емкости, дату начала и конца загрузки грязи на регенерацию, ориентировочный срок регенерации и дату ее окончания.

Сроки регенерации грязи зависят от фи- зико-химических свойств и биологического состава грязи, а также от условий ее проведения. Для иловых грязей их принимают равными 3-6 месяцев. Имеются и такие данные о сроках их регенерации: для грязей, регенерируемых при температуре 20-24 °С, - 3 месяца (при добавлении органической подкормки - 2,5 месяца); для грязей, регенерируемых зимой без подогрева, - 4 месяца (с подкормкой - 3,5 месяца). Длительность регенерации сапропелей колеблется от 6 до 12 месяцев. Торф, как правило, повторно не используют и не регенерируют. Вместе с тем многочисленными исследованиями доказана способность торфов к самоочищению, хотя и более медленному, чем другие типы грязей. Для повторного использования торфа его обычно выдерживают в анаэробных условиях от 6 до 12 месяцев. Применяют и такой способ его регенерации (И.Н. Данилова, М.Н. Черепанова, 1973): торф, бывший в употреблении, хранят в уплотненном виде в бассейнах при температуре 15-20 °С, в отдельных случаях - заливают минеральной (сульфатной) водой, что вызывает увеличение количества сульфатредуцирующих бактерий; длительность регенерации для пресноводных торфов составляет 6-8 месяцев (в природных условиях срок регенерации удлиняется до 15 месяцев).

Перед употреблением грязи в лечебных целях после ее регенерации следует провести физико-химические и санаторно-бактерио- логические исследования. Особенно тщательные исследования проводятся для гря-

зей, которые будут применяться на открытые раневые поверхности и слизистые оболочки. Повторно использовать и регенерировать грязь в бассейнах рекомендуется не более трех раз, после чего ее рекомендуется сбрасывать для регенерации в лиман (озеро) для более длительного восстановления в естественных условиях или использовать для других (хозяйственных) целей. Грязь после ее аппликации на раневые поверхности, после проведения ректальных и вагинальных процедур регенерации не подлежит.

РЕКРЕАЦИЯ (от лат. recreatio - восстановление, отдых) - деятельность человека в свободное от работы время с целью восстановления и укрепления физических и духовных сил, а также для всестороннего развития личности, осуществляемая в основном с использованием природных факторов на специально предназначенных для этого территориях, находящихся вне места постоянного жительства.

Рекреация - собирательное понятие, охватывающее все виды отдыха, в т.ч. санатор- но-курортное лечение, туризм и экскурсии. Для кратковременного (ежедневный, еженедельный) отдыха используются, в частности, парки и лесопарки, музеи, стадионы, зоны отдыха; для длительного отдыха - санатории, дома отдыха, пансионаты, турбазы, пионерские лагеря, мотели, кемпинги, дома отдыха и рыбака, поездки здоровья, а также экскурсии на всех видах транспорта.

К рекреационным ресурсам относятся компоненты природной среды: климат, ландшафт, поверхностные и подземные воды, в т.ч. и минеральные, растительность и др., используемые для удовлетворения рекреационных потребностей - лечебно-оздорови- тельных, познавательных, спортивных, со- циально-культурных.

Для проведения активного отдыха используются также природные национальные парки и отдельные заповедники, а также территории с памятниками природы, истори- ко-архитектурными и другими достоприме-

419

РЕОБАЗА

чательностями. Основные рекреационные территории в странах СНГ: Кавказ, Крым, Карпаты, некоторые регионы Центральной России, Средней Азии, Урала, Южной Сибири и Дальнего Востока, Беларуси и др.

Развитие рекреационной деятельности обусловило появление науки о рекреации - рекреалогии, развивающейся на стыке рекреационной географии, географии населения, медицинской географии и др. Объектом исследования рекреалогии является так называемая рекреационная система, состоящая из взаимосвязанных природных и культурных комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего персонала, органов управления и самих отдыхающих (рекреантов). Важное место среди задач рекреалогии занимает проблема охраны биосферы в рекреационных зонах, находящихся на стыке двух важных направлений в жизни общества - охраны здоровья человека и охраны окружающей среды. Решение ее во многом зависит от культуры поведения человека на природе.

Во многих странах проведено рекреационное районирование территории, что позволяет рационально и в долгосрочной перспективе использовать рекреационные ресурсы для отдыха и оздоровления населения.

РЕОБАЗА - одна из характеристик, отражающих состояние возбудимости тканей. Реобаза - это наименьшее значение силы тока (или напряжения), вызывающего при достаточной его длительности минимальный (пороговый) эффект. Выражается в вольтах или миллиамперах. Величина реобазы является информативным показателем при диагностике поражений центральной и периферической нервной системы, опорно-двига- тельного аппарата, а в комплексе с хронаксией (см.) и другими клинико-физиологичес- кими данными позволяет объективно определять эффективность лечебных мероприятий, в т.ч. и физиотерапии. Однако чаще реобаза служит основой для определения реобазного отношения, хронаксии и кривой силы - длительности.

Реобазу определяют следующим образом. После определения положения двигательной точки и фиксации на ней электрода устанавливают на приборе длительность импульса, равную 300 мс (ее принято считать «бесконечно большой» для мышцы), и подают такие одиночные импульсы на мышцу. Амплитуда импульсов медленно увеличивается от нуля до величины, при которой будут заметны минимальные подергивания мышцы. Переключая полярность раздражающего электрода, можно определить реобазу катода и анода, а затем можно рассчитать реобазное отношение (отношение реобазы анода к реобазе катода; в норме оно выше 1,5, а при денервации падает до 1,0 и ниже).

РЕФЛЕКС (лат. reflexus - повернутый назад, отраженный) - возникновение, изменение или прекращение функциональной активности органов, тканей или целостного организма, осуществляемое при участии ЦНС в ответ на раздражение рецепторов организма. Представления об «отраженной» деятельности организма как принципе его организации впервые были сформулированы философом и естествоиспытателем Р. Декартом. Сам же термин для обозначения такой деятельности был предложен и введен в физиологию чешским физиологом И. Прохаской. Большой вклад в развитие представлений о рефлексе, рефлекторной дуге и рефлекторной теории внесли Ч. Белла, Ф. Мажанди, С. Рамон-и-Кахаль, Ч. Шеррингтон, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, Н.Е. Введенский, П.К. Анохин и др.

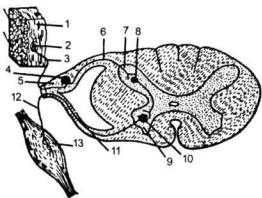

Структурной основой осуществления рефлекса является так называемая рефлекторная дуга (рис.). В ее состав входят: рецепторы, воспринимающие воздействующие на организм раздражители; афферентные нейроны, которые своими отростками связывают рецепторы с центрами нервной системы и обеспечивают центростремительное проведение возбуждения; структуры спинного и головного мозга, куда поступает афферентное возбуждение и где происходит его ана-

420

РЕФЛЕКС

Схема трехчленной рефлекторной дуги (на примере спинального двигательного рефлекса в ответ на раздражение кожи): 1 - кожа; 2 - рецептор; 3 - афферентное волокно; 4 - тело афферентного нейрона; 5 - спин- но-мозговой узел; 6 - задний корешок; 7 - задний рог спинного мозга; 8 - вставочный нейрон; 9 - передний рог спинного мозга; 10 - мотонейрон; 11 - передний корешок; 12 - эфферентное волокно; 13 - скелетная мышца

лиз и синтез; эфферентные нейроны, являющиеся конечным пунктом выхода из ЦНС возбуждения, распространяющегося центробежно по нервным волокнам на периферию к органам и тканям; эффекторы, или исполнительные органы (скелетные мышцы, железы, внутренние органы), реализующие рефлекс. Конкретные рефлекторные реакции могут включать различное количество рецепторов, афферентных и эфферентных нейронов и сложные процессы взаимодействия возбуждений в нервных центрах. Области тела, в пределах которых расположены специализированные рецепторы, раздражение которых вызывает строго определенные рефлексы, получили название рецептивных (рецепторных) полей, или рефлексогенных зон. Например, раздражение слизистой оболочки носа вызывает рефлекс чихания, а слизистой оболочки глазного яблока - мигательный рефлекс. Рефлексогенные зоны формируются в соответствии с врожденной программой развития и созревания нервной системы индивидуума.

Афферентный путь проведения возбуждения от рецепторов в ЦНС может вклю-

чать от одной до нескольких афферентных нервных клеток. Первая нервная клетка, непосредственно связанная с рецептором, называется рецепторной, последующие - часто называют сенсорными, или чувствительными. Они могут располагаться на различных уровнях ЦНС, начиная от спинного мозга и кончая афферентными зонами коры больших полушарий. Афферентные нервные волокна, являющиеся отростками рецепторных нейронов, проводят возбуждение от рецепторов с различной скоростью. Большинство афферентных нервных волокон относится к группе А (подгруппам б, в и г) и проводят возбуждение со скоростью от 12 до 120 м/с. К этой группе принадлежат афферентные волокна, которые отходят от тактильных, температурных, болевых рецепторов и механорецепторов. Разная возбудимость рецепторов и различная скорость проведения импульсов по афферентным волокнам создают гетерохронию поступления возбуждений в структуры спинного и головного мозга (так называемая гетерохронная рефлекторная дуга).

Процесс перехода возбуждения от афферентных нейронов к эфферентным осуществляется в нервных центрах. Простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов - рецепторного и эффекторного (так называемая двухнейронная, или моносинаптическая, рефлекторная дуга). Это означает, что возбуждение с группы афферентных нервных клеток переходит непосредственно на группу мотонейронов, которые посылают возбуждение к мышцам, вызывая их сокращение (например, коленный рефлекс). В большинстве рефлекторных дуг распространение импульсов с афферентных нейронов на эффекторные осуществляется через многочисленные вставочные (промежуточные) нервные клетки (так называемые полисинаптические рефлекторные дуги).

В зависимости от уровня расположения нервных центров различных рефлекторных дуг различают рефлексы: спинальные (рас-

421

РЕФЛЕКС

положены в сегментах спинного мозга), бульбарные (расположены в продолговатом мозге), мезэнцефальные (располагаются в структурах среднего мозга), диэнцефальные (вовлекаются нейроны промежуточного мозга), кортикальные (т.е. с участием различных областей коры головного мозга).

Эффекторные нейроны являются конечной инстанцией выхода возбуждения из нервного центра к исполнительному органу (эффектору).

Механизмы формирования и осуществления рефлекса связаны со структурнофункциональными особенностями всех звеньев рефлекторной дуги. Интервал времени от момента воздействия раздражителя на рецепторы до начала изменения функционального состояния эффектора обозначается как латентный (скрытый) период, или время рефлекса. Например, у человека время коленного рефлекса составляет 0,0196-0,0238 с, время мигательного рефлекса - 0,05-0,2 с, время рефлекса расширения кожных сосудов достигает 20 с.

Физиологические свойства рефлекса (величина, длительность, динамика осуществления) и особенности проведения возбуждения по рефлекторным дугам определяются условиями раздражения - адекватностью воздействующего раздражителя, его физическими параметрами, уровнем возбудимости рецепторов, а также функциональным состоянием нервных центров.

В рефлекторных дугах возбуждение всегда проводится в одном направлении - от рецепторов к афферентным нейронам и от них к эфферентным нейронам. Это обусловлено односторонней проводимостью в межнейрональных синапсах, связанной с механизмами химической передачи импульса с пресинаптической мембраны на постсинаптическую. За счет формирования динамических функциональных связей между нервными клетками в процессе постнатального развития индивидуума происходит объединение рефлексов в сложные реакции организма, обеспечи-

вающие его жизнедеятельность и приспособление к изменяющимся условиям окружающей среды.

Необходимым условием оптимальной передачи возбуждения с афферентной части рефлекторной дуги на эфферентную через нервный центр является достаточный уровень метаболизма нервных клеток и их снабжение кислородом. Даже незначительная гипоксия приводит к нарушению межнейрональной передачи возбуждения и расстройству рефлекторных реакций. Резко нарушают рефлекторную деятельность также наркотические вещества, изменяющие возбудимость нервных клеток и вмешивающиеся в механизмы синаптической передачи возбуждений. Весьма разнообразное и дозозависимое влияние на рефлекторную деятельность оказывают лечебные физические факторы.

Представление о рефлексе и рефлекторной дуге следует рассматривать лишь как удобную для анализа схему, в которой показаны нейроны, обязательно участвующие в том или ином рефлекторном акте. Необходимо всегда учитывать, что нервные импульсы при всяком рефлексе способны широко распространяться в ЦНС по многочисленным проводящим путям. Морфологические и электрофизиологические исследования убедительно показывают, что через один афферентный вход может быть оказано воздействие на значительное число эфферентных нейронов. Взаимоотношения между рефлексами могут выражаться во взаимодействии их между собой (аллированные рефлексы), в оказании друг на друга тормозящего влияния (антагонистические рефлексы); сложные рефлекторные акты, в которых один рефлекс обусловливает возникновение следующего и т.д., получили название цепных рефлексов.

Единой общепринятой классификации рефлексов не существует. По классификации И.П. Павлова все рефлексы человека и животных делятся на врожденные (безусловные), являющиеся видовыми и относи-

422

РЕФЛЕКСОГЕННЫЕЗОНЫ

тельно постоянными, и индивидуально приобретенные (условные), носящие изменчивый и временный характер. По биологической значимости для организма выделяют пищевые, половые, оборонительные, ориенти- ровочно-исследовательские, гомеостатические. В соответствии с видом раздражаемого рецептора и местом их расположения различают интерорецептивные рефлексы (возникающие при раздражении интерорецепторов), экстерорецептивные рефлексы (возникающие при действии раздражителей окружающей среды - слуховые, зрительные, обонятельные рефлексы) и проприоцептивные рефлексы (возникающие при механическом раздражении мышечных и сухожильных рецепторов).

По локализации эфферентной части рефлекторных дуг рефлексы подразделяются на две большие группы: 1) соматические рефлексы, имеющие своим эффектором по- перечно-полосатые (скелетные) мышцы и проявляющиеся в двигательных актах; 2) вегетативные рефлексы, эффекторным аппаратом которых является гладкая мускулатура внутренних органов, мышца сердца, секреторные железы. Выделяют также группу соматовегетативных рефлексов (например, глазосердечный и нёбносердечный рефлексы).

Очевидность связи организма с внешним миром с помощью рефлекса сделала его основным принципом для объяснения любых форм поведения животных и человека, а трехкомпонентная рефлекторная дуга оказалась удобной схематизированной структурой для понимания механизмов осуществления рефлекса. Учение Павлова об условном рефлексе позволило сделать новый шаг в совершенствовании рефлекторной теории и познании механизмов приспособления. Дальнейшее развитие представлений о рефлекторной деятельности получило в трудах П.К. Анохина - автора теории функциональных систем. В этой связи прежние представления о линейном распространении возбуж-

дения в ЦНС сменились системными представлениями об организации мозговых процессов, в которых важная роль принадлежит синтезу всех афферентных возбуждений на основе доминирующих мотиваций и механизмов памяти. В соответствии с этими представлениями целенаправленность поведения определяется внутренним состоянием организма и характером окружающей среды в данный момент.

Исследование рефлексов проводят с помощью рефлексометров, оценивают их визуально при раздражении различных рефлексогенных зон, а также широко применяют для их изучения электрофизиологические методы.

Рефлекс как основная форма нервной деятельности служит предметом исследования как в норме, так и в патологии. В неврологической клинике исследование рефлексов используется с диагностическими целями, так как нервные болезни могут сопровождаться не только количественными и качественными изменениями рефлексов, но и возникновением патологических рефлексов, не свойственных нормальному состоянию. Патологический рефлекс - реакция нервной системы, имеющая дизадаптивное значение для организма и может играть роль патогенного фактора, способствующего дальнейшему развитию данного или возникновению нового патологического процесса. Учение о рефлексах имеет исключительное значение для физиотерапии, поскольку реакции организма при физиотерапевтических воздействиях протекают по рефлекторному механизму, а основу возникающей при этом системной приспособительной реакции организма составляет условно-безусловный рефлекс.

РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ (лат. reflexus - повернутый назад, отраженный + греч. gennao - проводить, создавать, рождать; син.: рецепторные поля, рецептивные поля) - области тела, включающие совокупность рецепторов, адекватное раздражение которых вызывает определенный рефлекс.

423