- •Тема 17. Внутриклеточный обмен аминокислот общие пути катаболизма аминокислот Реакции переаминирования

- •Реакции дезаминирования

- •Пути обезвреживания аммиака в организме — синтез глутамина и мочевины.

- •Реакции декарбоксилирования

- •Тема 18. Химия нуклеопротеинов Нуклеиновые кислоты — биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.

- •Номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов

- •Строение днк

- •Строение рнк

- •Тема 19. Обмен нуклеопротеинов

- •Биосинтез нуклеотидов

- •De novo синтез пуриновых нуклеотидов

- •Фосфорибозиламин

- •Инозинмонофосфат

- •De novo синтез пиримидиновых нуклеотидов

- •ДТмф дУмф умф

- •Образование дезоксирибонуклеотидов

- •Тема 20. Биосинтез днк, рнк и белка

- •Биосинтез днк

- •Биосинтез рнк

- •Структура рнк-полимеразы прокариот

Тема 17. Внутриклеточный обмен аминокислот общие пути катаболизма аминокислот Реакции переаминирования

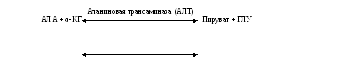

Распад большинства аминокислот начинается с переаминирования. Эти реакции не высвобождают аммиак, а переносят аминогруппу с аминокислоты на кетокислотный акцептор. Трансаминазы используют пиридоксальфосфат в качестве коэнзима. Это главный путь удаления азота у аминокислот. Существуют трансаминазы для большинства аминокислот. После поступления пищевых аминокислот из воротной вены печень трансаминирует значительную часть аминокислот. Исключением являются аминокислоты с разветвленным углеводородным радикалом, для них в печени нет соответствующей трансаминазы. Концентрация таких аминокислот в крови, оттекающей от печени, выше, чем в системе воротной вены.

Стратегия реакции переаминирования — перенос аминогруппы от различных групп донорных аминокислот на ограниченное число -кетокислотных акцепторов, что позволяет выделить центральный путь метаболизма аминокислот. Большинство трансаминаз использует -кетоглутаровую кислоту как основной акцептор аминогруппы. Трансаминазы обычно называют по аминокислотам, которые служат донором аминогруппы.

Субстратная специфичность трансаминаз. Каждая трансаминаза специфична для одного или нескольких аминокислотных доноров:

Аспарагиновая

трансаминаза (АСТ)

АСП + α-КГ

Оксалоацетат + ГЛУ

Акцептором аминогруппы для большинства трансаминаз является -кетоглутаровая кислота. Однако оксалоацетат и ПВК также можно рассматривать в качестве важных акцепторов аминогрупп.

Реакции дезаминирования

Отщепление аминогруппы у аминокислоты называют дезаминированием. Различают два типа реакций: прямое и непрямое дезаминирование. Имеется несколько типов прямого дезаминирования. Эти реакции генерируют свободный аммиак — токсичное соединение, подлежащее связыванию и обезвреживанию.

Прямое дезаминирование:

Выделены ферменты, катализирующие окислительное дезаминирование с участием флавиновых коферментов. Эти ферменты обладают выраженной специфичностью к D- и L-аминокислотам. Они получили название оксидаз аминокислот из-за их способности взаимодействовать с молекулярным кислородом с образованием пероксида водорода. Особо высокой активностью в клетках обладают оксидазы D-аминокислот. Окислительное дезаминирование L-аминокислот при помощи оксидаз аминокислот у большинства млекопитающих обнаружено только в печени и почках. Некоторые из этих реакций не играют важной роли у человека, а некоторые аминокислоты дезаминируются при помощи специальных реакций.

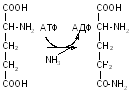

Окислительное дезаминирование глутаминовой кислоты с образованием -кето-глутарата и аммиака:

![]()

Эта реакция протекает с участием НАД+ или НАДФ+. Фермент — глутаматдегидрогеназа присутствует в митохондриальном матриксе в высоких концентрациях и обладает высокой активностью. Аммиак, полученный в печеночных митохондриях, используется для синтеза мочевины.

Пути обезвреживания аммиака в организме — синтез глутамина и мочевины.

С

интез

глутамина.

Реакция

катализируется глутаминсинтетазой:

интез

глутамина.

Реакция

катализируется глутаминсинтетазой:

Распределение и субклеточная локализация. Реакция протекает в цитозоле клеток всех тканей, но особенно выражена в мозге, где аммиак наиболее токсичен, и мышцах, где обмен белков мышц сопровождается образованием значительных количеств аммиака.

Функции глутамина:

a) во всех тканях глутамин является донором азота для синтеза важных молекул, в частности, для пуринового и пиримидинового синтеза;

б) является нетоксичной формой транспорта аммиака из разных тканей к клеткам печени, где он превращается в мочевину;

в) в кишечнике служит источником энергии для энтероцитов;

г) в почках участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия. Гидролиз амидной группы в боковой цепи глутамина глутаминазой позволяет связывать протоны. Это особенно важно в условиях метаболического ацидоза.

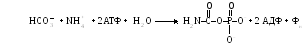

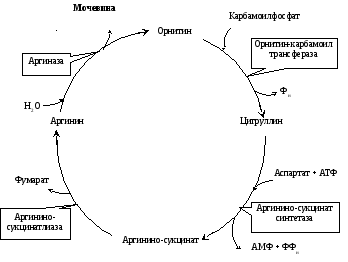

2. Синтез мочевины. Печень — единственный орган, клетки которого содержат все ферменты синтеза мочевины и, следовательно, являются главным местом ее синтеза. Участвуют митохондриальные ферменты и ферменты цитозоля (рис. 17.1).

Суммарная реакция синтеза мочевины:

Аспартат + NH3 + CO2 + 3АТФ + 2 H2O → Мочевина + Фумарат + 2АДФ + АМФ + 2Фн + ФФн

Энергетический баланс. 3 молекулы АТФ расходуется на синтез каждой молекулы мочевины.

Синтез карбамоилфосфата (происходит в митохондриях):

2 .Образование

мочевины:

.Образование

мочевины:

Рис. 17.1. Орнитиновый цикл мочевинообразования