- •Введение

- •Глава 1 топологические пространства

- •1. Понятие множества. Операции над множествами. Отображения. Характеристическая функция множества

- •2. Топология и топологическое пространство. База топологии

- •3. Структура открытых множеств и окрестности

- •4. Понятие метрического пространства и топологии, определяемой метрикой. Примеры метрических пространств

- •5. Операция замыкания множества в топологическом пространстве

- •6. Внутренние точки множества, внутренность. Граница множества

- •7. Сепарабельные топологические пространства

- •8. Индуцированные топологии и фактортопология

- •9. Непрерывное отображение. Гомеоморфизм

- •10. Компактные пространства

- •Глава 2 свойства метрических пространств

- •1. Сходящиеся последовательности в метрических пространствах и полные метрические пространства

- •2. Теорема о пополнении метрического пространства

- •3. Критерий полноты пространства

- •4. Компактные множества в метрическом пространстве. Теорема Хаусдорфа

- •5. Критерии компактности в пространствах с[0, 1], lp. Теорема Арцела

- •6. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении и сепарабельность с[0, 1]

- •7. Отображение компактных множеств. Теорема Вейерштраса об ограниченности и достижении точных граней непрерывной функцией

- •8. Принцип сжимающих отображений и его применение

- •9. Нигде не плотные множества. Понятие категории множеств метрического пространства. Теорема Бэра

- •Глава 3 мера и измеримые множества

- •1. Системы множеств

- •2. Системы множеств в евклидовом пространстве

- •3. Функция множеств

- •4. Мера и ее простейшие свойства. Мера в евклидовом пространстве

- •5. Внешняя мера

- •6. Измеримые множества

- •7. Мера Лебега на Rn

- •Глава 4 измеримые функции

- •1. Измеримые функции и их свойства

- •2. Сходимость почти всюду

- •3. Сходимость по мере и ее свойства

- •4. Сравнение сходимости почти всюду и по мере

- •5. Почти равномерная сходимость. Теоремы Егорова и Лузина

- •Глава 5 интеграл лебега

- •1. Интеграл Лебега для простых и ограниченных функций на пространстве с конечной мерой

- •2. Основные свойства интеграла от ограниченной функции

- •3. Определение интеграла Лебега в произвольном случае

- •4. Предельный переход под знаком интеграла

- •5. Сравнение интегралов Римана и Лебега

- •6. Заряды. Теорема Радона—Никодима

- •Глава 6 нормированные и гильбертовы пространства

- •2. Конечномерные пространства. Конечномерность и компактность. Теорема Рисса о локальной компактности.

- •3. Скалярное произведение. Гильбертово пространство. Аксиомы и свойства. Ортонормированные системы. Ортогонализация по Шмидту. Тождество параллелограмма.

- •4. Ортогональность и ортогональное дополнение

- •5. Ряды Фурье в гильбертовом пространстве. Коэффициенты Фурье. Неравенство Бесселя и равенство Парсеваля. Полные и замкнутые ортонормированные системы

- •Глава 7 линейные операторы в нормированных пространствах

- •2. Пространство линейных непрерывных операторов и его полнота относительно равномерной сходимости операторов

- •3. Принцип равномерной ограниченности и теорема Банаха-Штейнгауза. Полнота пространства операторов относительно поточечной сходимости

- •4. Ядро оператора. Критерий ограниченности обратного оператора. Теоремы об обратном операторе

- •5. Примеры обратных операторов. Обратимость операторов вида (I - a) и (a - c).

- •6. График оператора и замкнутые операторы. Критерий замкнутости. Теорема Банаха о замкнутом графике. Теорема об открытом отображении

- •Xn(t)X(t) равномерно на [a, b],.

- •X'n(t) y(t) равномерно на [а, b].

- •Глава 8 линейные функционалы в нормированных пространствах

- •1. Линейные непрерывные функционалы. Продолжение по непрерывности. Теорема Хана-Банаха. Следствия из теоремы Хана-Банаха

- •2. Сопряженные пространства

- •3. Теорема Рисса об общем виде линейного функционала для пространства непрерывных функций

- •4. Пространства Лебега и сопряженные к ним

- •5. Изоморфизм и изометрия сепарабельных гильбертовых пространств. Общий вид линейного функционала в гильбертовом пространстве. Теорема Рисса-Фишера.

- •6. Сопряженный оператор. Условия существования сопряженного оператора. Замкнутость сопряженного оператора. Сопряженный оператор к ограниченному оператору и его норма.

- •7. Самосопряженный оператор. Норма самосопряженного оператора

- •Глава 9 спектральная теория операторов

- •1. Вполне непрерывные операторы и их свойства. Операторы Фредгольма и Гильберта-Шмидта

- •2. Теорема Шаудера о полной непрерывности сопряженного оператора. Уравнения первого и второго рода с вполне непрерывными операторами. Теорема о замкнутости области значений оператора

- •3. Альтернативы Фредгольма. Теорема Шаудера о неподвижной точке.

- •Предметный указатель

6. Заряды. Теорема Радона—Никодима

Определение 5. Пусть — -алгебра с единицей X, а Ф — счетно аддитивная действительнозначная функция на М. Тогда Ф называется зарядом.

Определение 6. Пусть заряд Ф задан на -алгебре с единицей Х и множество А . Тогда множество А называется положительным (отрицательным) относительно Ф, если для любого множества В , В А выполнено неравенство Ф(В) 0 (Ф(В) 0).

Отметим, что для пустого множества в силу аддитивности заряда Ф() = 0, и пустое множество одновременно является положительным и отрицательным.

Лемма 5. Пусть Ф — заряд на -алгебре с единицей X, и пусть существует такое множество В , что Ф(В) < 0. Тогда найдется отрицательное множество Во , Во В, Ф(В0) < 0.

Доказательство.

Если для любого A

и А

В имеем

Ф(А)

0, то В

само

отрицательно. Предположим, что (В)

=

![]() > 0. Сначала предположим, что(В)

= +.

Тогда можно выбрать измеримое множество

А1

В так, что Ф(А1)

> 1. При этом если В1

= В\А1,

то

Ф(В1)

< Ф(В) < 0. Если (В1)

< ,

то процесс заканчивается, а если нет,

то можно выбрать измеримое А2

В1

так,

что Ф(А2)

> 1, и т. д. Предположим, что процесс этот

бесконечен. Тогда мы получим

последовательность попарно непересекающихся

измеримых множеств А1,

А2,...

с Ф(Аk)

> 1 при k

= 1,

2,... Но в этом случае

> 0. Сначала предположим, что(В)

= +.

Тогда можно выбрать измеримое множество

А1

В так, что Ф(А1)

> 1. При этом если В1

= В\А1,

то

Ф(В1)

< Ф(В) < 0. Если (В1)

< ,

то процесс заканчивается, а если нет,

то можно выбрать измеримое А2

В1

так,

что Ф(А2)

> 1, и т. д. Предположим, что процесс этот

бесконечен. Тогда мы получим

последовательность попарно непересекающихся

измеримых множеств А1,

А2,...

с Ф(Аk)

> 1 при k

= 1,

2,... Но в этом случае

,

и мы приходим к противоречию (заряд по

определению должен всюду на

принимать конечные значения). Поэтому

для некоторого k

получим,

что (Вk)

< ,

причем Ф(Bk)

< 0. В этом случае будем искать

удовлетворяющее условиям леммы множество

В0

среди

измеримых подмножеств множества Вk.

В

дальнейшем, не ограничивая общности,

считаем, что 0 < (В)

<.

,

и мы приходим к противоречию (заряд по

определению должен всюду на

принимать конечные значения). Поэтому

для некоторого k

получим,

что (Вk)

< ,

причем Ф(Bk)

< 0. В этом случае будем искать

удовлетворяющее условиям леммы множество

В0

среди

измеримых подмножеств множества Вk.

В

дальнейшем, не ограничивая общности,

считаем, что 0 < (В)

<.

Выберем

измеримое множество А1

В

так,

чтобы Ф(А1)

> (В)/2,

и пусть В1

= В\А1.

Тогда Ф(В1)

< Ф(В) и (В1)

< (В)/2.

Если (В1)

=

0,

то

можно взять B0

= B1,

в

противном случае можно повторить

изложенную выше операцию. В итоге либо

на некотором шаге будет найдено

отрицательное подмножество В,

либо

мы построим цепочку таких вложенных

измеримых множеств В

В1

В2

..., что Ф(Вj

+ 1)

< Ф(Вj)

и (Bj)

(B)/2j

при j

=

1, 2,... В этом случае можно взять

![]() .

.

Напомним

(теорема 3.4), что заряд счетно аддитивен

тогда и только тогда, когда он непрерывен:

Ф(В0)

=

![]() Ф(Вn).

Тогда Ф(В0)

< Ф(В),

а

из неравенства (Bj)

(B)/2j

следует, что не существует измеримого

множества А

В0

с

Ф(А) > 0.

Ф(Вn).

Тогда Ф(В0)

< Ф(В),

а

из неравенства (Bj)

(B)/2j

следует, что не существует измеримого

множества А

В0

с

Ф(А) > 0.

Теорема 19. Пусть Ф –заряд на -алгебре с единицей X. Тогда существует такое множество А+ , что оно положительно, а множество А_ = Х\А+ – отрицательно относительно заряда Ф. Представление X = А+ + А_ называется разложением Хана заряда Ф.

Доказательство.

Обозначим множество всех отрицательных

множеств A

через

_

и

положим

![]() .

Будем

считать, что

<0, иначе доказывать нечего (отрицательных

множеств вообще нет). Пусть последовательность

множеств

.

Будем

считать, что

<0, иначе доказывать нечего (отрицательных

множеств вообще нет). Пусть последовательность

множеств

![]() из_

такова,

что

из_

такова,

что

![]() =.

Тогда

множество

=.

Тогда

множество

![]() _

и

для любого п

выполнено

неравенство Ф(А_)

Ф(Аn)

(в силу аддитивности заряда),

откуда

Ф(А_)

=

(поэтому,

в частности,

> –).

_

и

для любого п

выполнено

неравенство Ф(А_)

Ф(Аn)

(в силу аддитивности заряда),

откуда

Ф(А_)

=

(поэтому,

в частности,

> –).

Докажем, что множество А+ = Х\А_ положительно. Если это не так, то существует измеримое В А+ с Ф(В) < 0. Согласно лемме 5, можно выбрать отрицательное множество В0 В с Ф(В0) < 0. Но в этом случае множество С = А_ + В0 отрицательно и Ф(С) <Ф(А_) = . Полученное противоречие доказывает теорему.

Установим единственность, в соответствующем смысле, разложения Хана.

Лемма 6. Пусть Ф – заряд на -алгебре с единицей X и В+ + В_ = X = А+ + А_ – два разложения Хана. Тогда для любого Е имеем Ф(ЕА+) = Ф(ЕВ+) и Ф(ЕА_) = Ф(ЕВ_).

Доказательство. Поскольку множество Е(А+\В+) одновременно является подмножеством и А+ и В_, Ф(Е(А+ \ В+)) = 0. Аналогично, Ф(Е(В+ \ А+)) = 0. Поэтому Ф(ЕА+) = Ф(Е(А+ В+)) = Ф(ЕВ+). Аналогично устанавливается второе равенство.

Определение 7. Если Ф — заряд на -алгебре с единицей X и X = А++А_ –разложение Хана, то можно однозначно определить две -аддитивные меры Ф+(Е) = Ф(ЕА+) и Ф–(Е) = –Ф(ЕА_). Разложение Ф = Ф+ – Ф– называется разложением Жордана заряда Ф, а мера Ф = Ф+ + Ф– – полной вариацией исходного заряда.

Определение 8. Пусть (X, , ) — -конечное измеримое пространство, а Ф – заряд на . Тогда Ф называется абсолютно непрерывным относительно меры , если из того что Е и (Е) = 0, вытекает, что Ф(Е) = 0.

Лемма

7.

Пусть

(X,

,

)

–

конечное

измеримое пространство, а

Ф –

-аддитивная

мера на

,

абсолютно

непрерывная относительно меры ,

и Ф

не равен тождественно нулю. Тогда

существуют такое натуральное число

n

и такое множество

В ,

что

(В)

>

0 и

В положительно

относительно заряда

n

= Ф

![]() .

.

Доказательство.

Пусть X

= A+(i)

+ A_(i)

–

разложение Хана относительно заряда

i,

где

i

= 1, 2,... При этом можно считать, что А+(1)

А+(2)

... Далее, пусть

![]() и

и

![]() .

Очевидно, что X

= А+

А_.

Тогда

для любого m

имеем

m(А_)

<0,

т. е. Ф(А_)

.

Очевидно, что X

= А+

А_.

Тогда

для любого m

имеем

m(А_)

<0,

т. е. Ф(А_)

![]() ,откуда

Ф(А_)

=

0.

Поэтому

Ф(А+)

> 0, а следовательно, и (А+)

>

0.

Согласно свойству непрерывности меры

найдется такое n,

что

(А+(n))

>

0. Но по определению множество А+(n)

положительно

относительно заряда n,

что

и завершает доказательство.

,откуда

Ф(А_)

=

0.

Поэтому

Ф(А+)

> 0, а следовательно, и (А+)

>

0.

Согласно свойству непрерывности меры

найдется такое n,

что

(А+(n))

>

0. Но по определению множество А+(n)

положительно

относительно заряда n,

что

и завершает доказательство.

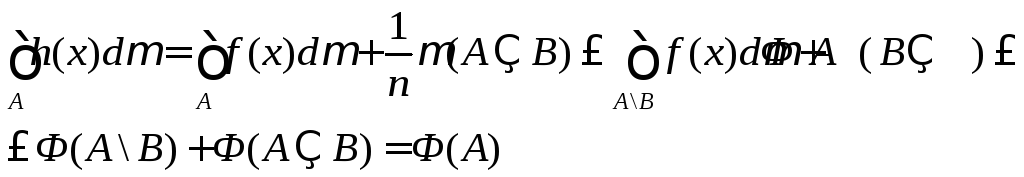

Теорема 20 (Радона—Никодима). Пусть (X, , ) — -конечное измеримое пространство, а Ф — заряд на , абсолютно непрерывный относительно меры . Тогда существует такая интегрируема по Лебегу функция f(x), что для любого А справедливо равенство

![]() .

.

При этом если для некоторой другой интегрируемой функции g(x) равенство также выполняется для всех А , то f(x) = g(x) почти всюду относительно меры .

Доказательство. Благодаря наличию разложения Жордана, достаточно доказать теорему для случая, когда Ф – мера. Сначала рассмотрим случай (Х) < . Определим множество

.

.

Пусть

также

![]() .

Тогда найдется такая последовательность

{fn(x)}

.

Тогда найдется такая последовательность

{fn(x)}![]()

F,

что

F,

что

![]() .

Определим приn

= 1, 2, …

и

хХ

функцию

gn(x)

=

.

Определим приn

= 1, 2, …

и

хХ

функцию

gn(x)

=

![]() .

Тогда по следствию 2 леммы 4.1 gn(x)

измерима

на X,

а

поскольку

.

Тогда по следствию 2 леммы 4.1 gn(x)

измерима

на X,

а

поскольку

![]() ,

то и интегрируема

при

всех п.

Проверим,

что gn(x)

F.

Неотрицательность

этой функции очевидна. Далее, в силу

определения функции gn(x)

ее можно представить в виде

,

то и интегрируема

при

всех п.

Проверим,

что gn(x)

F.

Неотрицательность

этой функции очевидна. Далее, в силу

определения функции gn(x)

ее можно представить в виде

![]() ,

где X

=

,

где X

=

![]() .

.

Отсюда для любого А имеем

,

,

т. е.

действительно gn(x)

F.

Заметим,

что функции {gn(x)}

![]() образуют неубывающую наX

последовательность.

Определим функцию f(x)

=

образуют неубывающую наX

последовательность.

Определим функцию f(x)

=

![]() .Поскольку

при п

= 1,

2,...

.Поскольку

при п

= 1,

2,...

![]()

S,

то

по теореме 13 о монотонной сходимости

функция f(x)

интегрируема

и

конечна

почти всюду на X.

Так как

S,

то

по теореме 13 о монотонной сходимости

функция f(x)

интегрируема

и

конечна

почти всюду на X.

Так как

![]() ,

то

,

то

![]() и

функция

f(x)

F.

Кроме того,

и

функция

f(x)

F.

Кроме того,

![]() ,

,

откуда

![]() .

.

Теперь

рассмотрим заряд (А)

= Ф(А)

–

![]() для любогоА

.

Этот

заряд, очевидно, неотрицателен (т. е.

является -аддитивной

мерой) и абсолютно непрерывен относительно

меры .

Предположим,

что заряд

не равен тождественно нулю. Тогда по

лемме 7 найдутся такое n

и

такое множество В

,

что

(В)

>

0

и для любого измеримого А

В имеем

для любогоА

.

Этот

заряд, очевидно, неотрицателен (т. е.

является -аддитивной

мерой) и абсолютно непрерывен относительно

меры .

Предположим,

что заряд

не равен тождественно нулю. Тогда по

лемме 7 найдутся такое n

и

такое множество В

,

что

(В)

>

0

и для любого измеримого А

В имеем

![]() ,

т. е.

,

т. е.![]() .

Определим

функцию h(x)

=

.

Определим

функцию h(x)

=

![]() при

x

X.

Тогда

для любого А

имеем

при

x

X.

Тогда

для любого А

имеем

Поэтому h(x) F, в то время, как

Полученное противоречие показывает, что = 0 на , и для случая конечного измеримого пространства доказательство существования завершено.

Пусть

теперь X

=

![]() ,где

(En)

<

при n

=

1, 2, … Согласно уже рассмотренному

случаю, для каждого n

найдется

такая интегрируемая на En

функция fn(x),

что

для любого множества А

En

= n

,где

(En)

<

при n

=

1, 2, … Согласно уже рассмотренному

случаю, для каждого n

найдется

такая интегрируемая на En

функция fn(x),

что

для любого множества А

En

= n

![]() . (4)

. (4)

Заметим,

что все функции fn(x)

неотрицательны на области своего

определения. Продолжим их нулем на все

множество X

и

положим

![]() .

Тогда

.

Тогда

,

,

откуда следует интегрируемость на Х функции f(x). Нужное нам равенство сразу вытекает из равенств (4) и счетной аддитивности заряда..

Проверим единственность с точностью до почти всюду построенной функции. Если для любого А

![]() ,

,

то, обозначая X1 = {xX: f(x) > g(x)} и Х2 = {х X: f(x) < g(х)}, получим, что

![]() .

.

Последнее равенство возможно, только если (Х1) = 0. Аналогично, (Х2) = 0, и теорема Радона—Никодима полностью доказана.

7. -аддитивность прямого произведения мер. Теорема Фубини

Обозначим через X = Х1Х2 прямое произведение пространств X1 и Х2. Каждая точка х = (x1, х2) этого пространства X является упорядоченной парой некоторых точек хi пространств Xi, i = 1, 2.

Если в пространстве Xi (i = 1, 2) задано полукольцо множеств i, то через = 12 будем обозначать произведение полуколец. По лемме 3.1 эта система множеств является полукольцом в пространстве X.

Предположим, что заданы меры mi на полукольцах i множеств пространств Xi, i = 1, 2. Тогда функция множества m = m1m2 определенная на системе множеств пространства X по формуле

m(А) = m1(А1)m2(А2), A = A1А2

называется прямым произведением мер mi.

Теорема 21. Пусть mi – счетно-аддитивные меры, заданные на полукольцах i, i = 1, 2.

Тогда функция множества m = m1m2 определенная на системе = 12 является счетно-аддитивной мерой.

Доказательство. Рассмотрим счетную сумму множеств

A,

Ai

1,

B,

Bi

2.

A,

Ai

1,

B,

Bi

2.

Рассмотрим

полукольцо 1А

с

единицей

А.

Тогда m1

является счетно-аддитивной мерой на

1А.

В

соответствии с теоремой 3.10 мы можем

построить продолжение этой меры на

-алгебру

измеримых множеств 1.

Обозначим это продолжение через 1.

Определим

функции hi(x1)

= m2(Bi)![]() (x1),

i

= 1, 2, …

Эта функция является простой на А.

Для каждого х1

А

положим J(x1)

= {i:

x1

Ai}

(заметим, что дизъюнктность множеств

AiBi

вообще говоря не влечет дизъюнктность

множеств Ai).

Так как для любого у

В

пара

(х1,

у)

АВ,

то выполняется равенство В

=

(x1),

i

= 1, 2, …

Эта функция является простой на А.

Для каждого х1

А

положим J(x1)

= {i:

x1

Ai}

(заметим, что дизъюнктность множеств

AiBi

вообще говоря не влечет дизъюнктность

множеств Ai).

Так как для любого у

В

пара

(х1,

у)

АВ,

то выполняется равенство В

=

![]() .

В силу счетной аддитивности мерыm2

.

В силу счетной аддитивности мерыm2

.

.

Кроме того,

<

.

<

.

Так как все функции,

входящие в сумму

неотрицательные и, следовательно,

частичные суммы монотонно возрастают,

можно в последнем равенстве поменять

местами интеграл и сумму (теорема о

монотонной сходимости)

неотрицательные и, следовательно,

частичные суммы монотонно возрастают,

можно в последнем равенстве поменять

местами интеграл и сумму (теорема о

монотонной сходимости)

.

.

Следовательно, функция множества m = m1m2 на является счетно-аддитивной мерой.

Определение 9. Мера в пространстве X, которая получается в результате стандартного продолжения прямого произведения мер m = m1m2 с полукольца = 12 на -алгебру измеримых множеств с единицей X называется произведением мер.

Далее мы считаем, что меры 1 и 2 заданы на -алгебрах 1 и 2 и произведение этих мер = 12 задано на -алгебре и является продолжением с 12.

Прежде чем мы сможем в полном объеме доказать теорему Фубини, установим некоторые ее частные случаи. Предварительно введем такое обозначение. Если множество Е X = Х1Х2, то при любом х Х1 обозначим через Е(х) Х2 соответствующее сечение, т. е. Е(х) = {уХ2: (х, у)Е}.

Аналогично, при любом у Х2 определяется сечение Е(у) Х1.

Теорема 22. Пусть меры 1 и 2 -конечны и полны, = 12, множество Е и (Е)<. Тогда для почти всех, относительно меры 1, точек хХ1 сечение E(x)2, функция 2(E(х)) интегрируема на Х1 и

![]() . (5)

. (5)

Здесь мы произвольным образом доопределяем функцию 2(E(х)) в тех точках, где она не существует. Разумеется, аналогичное представление остается справедливым, если мы поменяем ролями 1 и 2.

Доказательство. Ясно, что утверждение теоремы справедливо для множеств Е 12, а тогда, в силу линейности обеих частей формулы (5), и для любого Е, представимого в виде конечного дизъюнктного объединения множеств из полукольца 12 (см. задачу 3.13).

Пусть теперь Е произвольное измеримое множество конечной меры. Рассмотрим его измеримую оболочку А (теорема 3.12). Тогда по построению измеримой оболочки Е = А\Н, где множество Н имеет меру нуль: (Н) = 0 и

,

где Вij

.

,

где Вij

.

Пусть

![]() и

и![]() .

Тогда имеет место равенство

.

Тогда имеет место равенство![]() и

и

![]() ,

,

причем

множества Dnk

имеют вид

![]() и обязаны принадлежать минимальному

кольцу, содержащему.

Заметим, что эта последовательность

множеств не убывает Dn1

Dn2

…и

2(Dnk(x))

2(Cn(x)).

Поэтому по теореме о монотонной сходимости

интеграла утверждение леммы верно для

множеств Сn.

Аналогично,

последовательность множеств С1

С2

… не возрастает и 2(Cn(x))

2(A(x)).

Значит

утверждение верно для множества A.

и обязаны принадлежать минимальному

кольцу, содержащему.

Заметим, что эта последовательность

множеств не убывает Dn1

Dn2

…и

2(Dnk(x))

2(Cn(x)).

Поэтому по теореме о монотонной сходимости

интеграла утверждение леммы верно для

множеств Сn.

Аналогично,

последовательность множеств С1

С2

… не возрастает и 2(Cn(x))

2(A(x)).

Значит

утверждение верно для множества A.

Осталось проверить утверждение для множеств Н Х1X2 меры нуль, (H) = 0. Пусть F есть измеримая оболочка множества H, тогда (H) = (F) = 0, и по доказанному выше, мы имеем равенство

(H)

=

(F)

=

=

0

=

0

Из свойств интеграла Лебега вытекает, что п. в. сечения вида F(х) имеют меру нуль, 2(F(х)) = 0. Так как H(х) F(х), то тем более 2(Н(х)) = 0 при п в. х X. Следовательно, функция f(x) = 2(Н(х)) эквивалентна нулю и утверждение доказано.

В доказанной теореме переменные х и у можно поменять местами. Поэтому п. в. сечения Е(х) 2 и Е(у) 1 измеримого множества Е конечной меры будут измеримы, функции f(x) = 2(Е(х)) и g(y) = 1(E(у)) эквивалентны измеримым функциям, при этом имеют место равенства

![]() .

.

Применяя счетную аддитивность интеграла и теорему о монотонной сходимости, нетрудно доказать теорему и для множеств Е -конечной меры. Таким образом, п. в. сечения Е(х) и Е(у) множества -конечной меры измеримы, a f(x) = 2(Е(х)) и g(y) = 1(E(у)) эквивалентны измеримым функциям. Если Е не имеет -конечной меры, то утверждение леммы может быть неверным.

Пусть для множества Е X = Х1Х2 функция f действует из Е в R. Тогда функция fх(у) = f (х, у), определенная на множестве Е(х), называется сечением функции f по переменной х. Если Е(х) пусто, то по определению полагаем fх(у) = 0.

Теорема 23 (Фубини). Если функция f интегрируема на множестве Е -конечной меры, то при почти всех хХ сечения fx измеримы на множестве Е(х), при почти всех yХ2 сечения fy измеримы на множестве Е(у), а их интегралы

![]() ,

,

![]()

эквивалентны измеримым функциям. При этом

.

.

Доказательство. Мы докажем теорему для сечений по переменной х. Вначале предположим, что для простых функций теорема уже доказана. По определению интеграла Лебега каждая интегрируемая функция является разностью f = f+ – (–f_) неотрицательных интегрируемых функций. Поэтому нам достаточно рассмотреть неотрицательные интегрируемые функции f 0.

В этом случае существует монотонная последовательность простых неотрицательных интегрируемых функций fn f, сходящаяся к функции f на множестве Е. Так как сечения этих функций fnxfx сходятся монотонно на множестве Е(x), то по теореме о монотонной сходимости при п. в. x Х1 имеет место равенство

![]() .

.

Заметим,

что по предположению интегралы от

простых функций fnx

не

убывают и эквивалентны измеримым

функциям. Поэтому можно еще раз применить

теорему о монотонной сходимости. Таким

образом, интеграл

![]() будет

также эквивалентен измеримой функции

и

будет

также эквивалентен измеримой функции

и

.

.

Докажем теорему для простых интегрируемых функций. В силу свойства линейности интеграла нам достаточно рассмотреть только характеристические функции f = E измеримых множеств Е конечной меры (Е) < . В этом случае теорема Фубини принимает вид

.

.

При этом утверждается, что сечения Ех 2 измеримы при п. в. х Х1 и функция g(x) = 2(Е(x)) эквивалентна измеримой функции. Таким образом, мы свели теорему к уже доказанной теореме 22.

Следует отметить, что в общем случае даже существование обоих повторных интегралов и их равенство не влечет существования двойного интеграла.

Задачи

1. Интегрируема ли по Риману на отрезке [0, 1] функция f (x), которая равна х3 если х иррационально, и равна 1, если х рационально. Интегрируема ли она по Лебегу на отрезке [0, 1]? Если да, то чему равны эти интегралы?

2. Пусть

f

(x)

– неотрицательная интегрируемая функция

на Е

и E{

f

(x)

c}

= a.

Доказать, что

![]() .

.

3. Пусть

f

(x)

– интегрируемая на [a,

b]

функция. Доказать, что если

при любомc

[a,

b],

то f

(x)

= 0 почти всюду на [a,

b].

при любомc

[a,

b],

то f

(x)

= 0 почти всюду на [a,

b].

4. Интегрируемы ли по Лебегу функции 1/х и 1/х2 на интервале (0, 1)?

5. Пусть ограниченная функция f (x) интегрируема по Лебегу на множестве Е. Будут ли интегрируемы по Лебегу на этом множестве функции (f (x))10, | f (x)|, 1/ f (x), cos f (x)?

6. Пусть

функция f

(x)

неотрицательна и измерима на множестве

Е

конечной меры. Доказать, что эта функция

интегрируема на Е тогда и только тогда,

когда сходится ряд

![]() ,

гдеЕk

= E{k

f

(x)

k

+ 1}.

,

гдеЕk

= E{k

f

(x)

k

+ 1}.

7. Доказать, что если функция f (x) интегрируема на отрезке [0, a], то при любом k > 0 функция f (kx) интегрируема на отрезке [0, a/k] и

.

.

8. Пусть функция f (x) измерима на множестве Е конечной меры. Доказать, что существует положительная измеримая на Е функция (х) такая, что произведение f (x) (х) интегрируемо на Е.

9.

Привести пример функции f

(x),

которая непрерывна на промежутке (a,

b],

имеет сходящийся несобственный интеграл

Римана (R) ,

но не является интегрируемой по Лебегу

на (a,

b).

,

но не является интегрируемой по Лебегу

на (a,

b).

10.

Пусть

![]() - последовательность измеримых наЕ

ограниченных неотрицательных функций.

Пусть

- последовательность измеримых наЕ

ограниченных неотрицательных функций.

Пусть

![]()

0 при n

.

Следует ли из этого, что fn(x)

0 при n

всюду или хотя бы почти всюду на Е?

0 при n

.

Следует ли из этого, что fn(x)

0 при n

всюду или хотя бы почти всюду на Е?

11.

Построить на каком-либо множестве Е

конечной меры последовательность

ограниченных измеримых функций

![]() ,

сходящуюся почти всюду наЕ

к функции ,

которая не интегрируема на Е.

,

сходящуюся почти всюду наЕ

к функции ,

которая не интегрируема на Е.

12.

Доказать, что измеримая на множестве Е

конечной меры неотрицательная функция

f

(x)

и нтегрируема по Лебегу тогда и только

тогда, когда сходится ряд

![]() ,

гдеEk

= E{

f

(x)

k}

,

гдеEk

= E{

f

(x)

k}

13. Пусть функция f (x) непрерывна на промежутке (a, b]. Доказать, что если функция f (x) интегрируема по Лебегу на отрезке [a, b], то существует несобственный интеграл в обычном смысле на этом отрезке и его значение совпадает со значением интеграла Лебега.

14. Доказать, что существует функция f (x) непрерывна на промежутке (a, b], для которой несобственный интеграл на отрезке [a, b] сходится, а интеграл Лебега на этом отрезке не существует.

15. Пусть f (x) – измеримая функция, определенная на множестве Е конечной меры. Определим срезки функции

.

.

Назовем Q-интегралом функции f (x) следующий предел (если он существует)

![]() .

.

Доказать, что функция f (x) интегрируемая по Лебегу на Е также Q-интегрируема и интегралы равны.

16. Привести пример не интегрируемой по Лебегу функции, у которой Q-интеграл существует.

17. Доказать, что для неотрицательной измеримой функции f (x) из существования Q-интеграла вытекает интегрируемость по Лебегу функции f (x).

18. Доказать, что любая измеримая нечетная на отрезке [-a, a] функция f (x) Q-интегрируема на этом отрезке.

19. Справедливо ли утверждение: если измеримая функция f (x) Q-интегрируема на множестве Е, то она Q-интегрируема на любом его измеримом подмножестве?

20. Справедливо ли утверждение: если измеримая функция f (x) Q-интегрируема на множестве Е, то функция с f (x) также Q-интегрируема на множестве Е и справедливо равенство

![]() ?

?

21. Справедливо ли утверждение: если измеримые функции f (x) и g(x) Q-интегрируемы на множестве Е, то функция f (x) + g(x) также Q-интегрируема и справедливо равенство

![]() .

.

22. Справедливо ли утверждение: если измеримые функции f (x), g(x) и f (x) + g(x) Q-интегрируемы на множестве Е, то справедливо равенство

![]() .

.

23. Пусть на отрезке [а, b] задана конечная вещественная функция f (x). Разобъем отрезок [а, b] на части точками x0 = a < x1 < …< xn = b и составим сумму

.

.

Точная

верхняя грань всевозможных сумм V

называется полной

вариацией

функции

f

(x)

на отрезке [а,

b]

и обозначается

![]() .

Если полная вариацииf

(x)

конечна, то функция называется функцией

ограниченной вариации.

Доказать, что любую функцию ограниченной

вариации можно разложить на разность

двух невозрастающих функций.

.

Если полная вариацииf

(x)

конечна, то функция называется функцией

ограниченной вариации.

Доказать, что любую функцию ограниченной

вариации можно разложить на разность

двух невозрастающих функций.

24. Показать, что функция ограниченной вариации f (x), непрерывная слева, определяет равенством v([с, d)) = f (d) - f (c) заряд на полукольце 1[а, b] (см. глава 3).