- •11. Методы расчёта трёхфазных электрических цепей.

- •12. Магнитные цепи. Элементы магнитной цепи. Закон полного тока.

- •13. Кривые намагничивания электротехнических материалов. Основные соотношения для ф;в;н.

- •14. Методы расчета неразветвленных и разветвлённых магнитных цепей

- •15. Классический метод расчёта переходных процессов в линейных электрических цепях. Законы коммутации.

- •16. Операторный метод расчета переходных процессов в линейных электрических цепях. Законы коммутации.

- •17. 1-Фазные и 3-фазные трансформаторы. Принцип действия, конструкция.

- •18. Определение параметров трансформатора из опытов холостого хода и короткого замыкания.

- •19. Основные энергетические соотношения для трансформаторов, виды потерь.

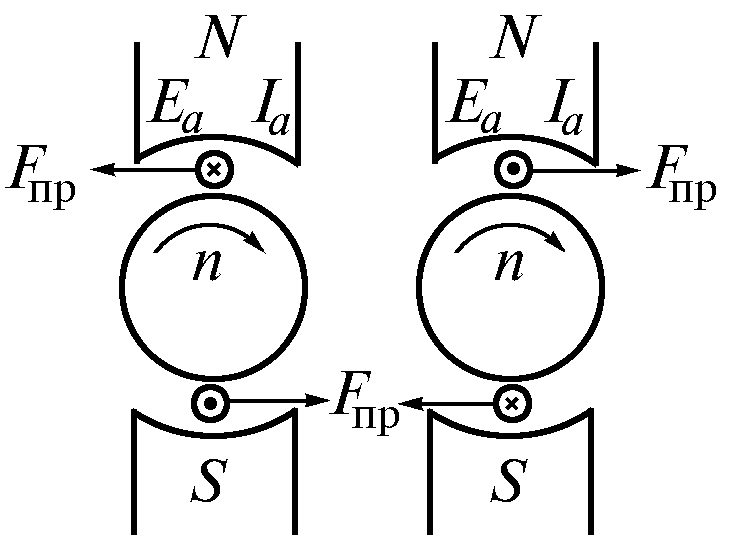

- •20. Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия. Характеристики.1. Принцип действия и устройство машин постоянного тока

20. Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия. Характеристики.1. Принцип действия и устройство машин постоянного тока

Н

а

рис. 10.1 представлена схема машины

постоянного тока, а на рис. 10.2 она

изображена в осевом направлении.

Неподвижная часть машины состоит изстанины,

на которой укреплены основные (главные)

полюсы для возбуждения основного

магнитного потока и дополнительные –

для улучшения коммутации. На основных

полюсах размещена обмотка возбуждения,

на дополнительных – обмотка, которая

соединяется последовательно с якорем.

Станина (ярмо) и основные полюсы являются

частью магнитной цепи основного потока.

В целом неподвижная часть называется

индуктором. Вращающаяся часть машины

называется якорем.

Он состоит из зубчатого сердечника,

обмотки и коллектора. Сердечник якоря

набирается из листов электротехнической

стали (рис. 10.4 а), изолированных друг от

друга. В пазы сердечника уложена

обмотка якоря (рис. 10.4 б). Коллектор

представляет собой полый цилиндр из

медных пластин 1 (рис. 10.4 в), которые

присоединены к выводам 2 секций

обмотки. Пластины изолированы друг

от друга и от вала машин. Для отвода

тока от коллектора служат щетки 1

(рис. 10.4 г), прижимаемые к коллектору

пружиной 2. Щеткодержатели крепятся к

щеточной траверсе (отверстие 3), с помощью

которой можно изменять положение щеток

относительно полюсов. Вал якоря

опирается на подшипники, помещенные в

подшипниковые щиты, обеспечивающие

совпадение осей якоря и станины. В

проводниках вращающегося якоря

индуктируется ЭДС

а

рис. 10.1 представлена схема машины

постоянного тока, а на рис. 10.2 она

изображена в осевом направлении.

Неподвижная часть машины состоит изстанины,

на которой укреплены основные (главные)

полюсы для возбуждения основного

магнитного потока и дополнительные –

для улучшения коммутации. На основных

полюсах размещена обмотка возбуждения,

на дополнительных – обмотка, которая

соединяется последовательно с якорем.

Станина (ярмо) и основные полюсы являются

частью магнитной цепи основного потока.

В целом неподвижная часть называется

индуктором. Вращающаяся часть машины

называется якорем.

Он состоит из зубчатого сердечника,

обмотки и коллектора. Сердечник якоря

набирается из листов электротехнической

стали (рис. 10.4 а), изолированных друг от

друга. В пазы сердечника уложена

обмотка якоря (рис. 10.4 б). Коллектор

представляет собой полый цилиндр из

медных пластин 1 (рис. 10.4 в), которые

присоединены к выводам 2 секций

обмотки. Пластины изолированы друг

от друга и от вала машин. Для отвода

тока от коллектора служат щетки 1

(рис. 10.4 г), прижимаемые к коллектору

пружиной 2. Щеткодержатели крепятся к

щеточной траверсе (отверстие 3), с помощью

которой можно изменять положение щеток

относительно полюсов. Вал якоря

опирается на подшипники, помещенные в

подшипниковые щиты, обеспечивающие

совпадение осей якоря и станины. В

проводниках вращающегося якоря

индуктируется ЭДС

![]() ,

направление которой определяется по

правилу правой руки.

,

направление которой определяется по

правилу правой руки.

Мгновенное значение ЭДС пропорционально магнитной индукции, изменение которой на полюсном делении показано на рис. 10.5. Среднее значение ЭДС за половину периода

где

![]() – среднее значение магнитнойиндукции

в воздушном зазоре;

– среднее значение магнитнойиндукции

в воздушном зазоре;

![]() – магнитный поток одного полюса;

– магнитный поток одного полюса;![]() – скорость вращения;

– скорость вращения;![]() – полюсное деление.

– полюсное деление.

ЭДС

каждой секции имеет свой знак и ее

частота

![]() ,

,

где

![]() – число пар полюсов;

– число пар полюсов;![]() – частота вращения якоря.

– частота вращения якоря.