- •1.1. Основные понятия, классификация фундаментов и оснований

- •1.2. Развитие и особенности современного фундаментостроения

- •ГлаваIi естественные основания

- •11.3. Расчет деформаций естественных оснований

- •Глава III искусственно укрепленные

- •Глава IV конструкция и расчет

- •IV.!. Материал фундаментов

- •Глава V. Постройка фундаментов

- •У.7. Осушение котлованов

- •Глава VI конструкция свайных

- •VI. 1. Классификация свай

- •У11.2. Погружение свай

- •Глава VIII. Несущая способность свай

- •1Х.4. Проверка несущей способности фундаментов и перемещений опор

Глава V. Постройка фундаментов

МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

УЛ. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Фундаменты мелкого заложения сооружают в котлованах. Постройка таких фундаментов состоит из следующих работ: геодезические работы; земляные работы; крепление котлована; ограждение котлована от поверхностных вод; водоотлив; кладка тела фундамента. Выбор способа производства этих работ и необходимость в некоторых из них зависят главным образом от свойств грунтов, а также от того, возводят ли фундамент на сухой местности или на местности, покрытой водой.

При наличии грунтовой воды, а тем более поверхностной работы по сооружению фундаментов в котлованах значительно усложняются и стоимость их возрастает.

Для закрепления на местности проектных осей и размеров фундаментов производят геодезические разбивочные работы. Продольные и поперечные оси фундаментов переносят на местность при разбивке осей моста.

Размеры котлована в плане назначают в соответствии с проектными размерами фундамента с запасом, необходимым для устройства креплений котлована, установки опалубки и пр. Очертание котлована должно быть простым, без входящих углов.

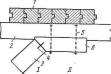

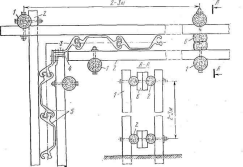

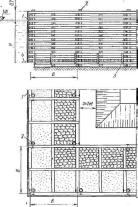

На местности, не покрытой водой, очертание котлована и фундамента закрепляют с помощью обноски (рис. У.1), состоящей из сваек диаметром 14—16 см и досок, верхние кромки которых располагают в одной горизонтальной плоскости. Обноску делают параллельно сторонам будущего фундамента на расстоянии 1,5—2 м от бровки котлована. На кромках досок размечают положение граней котлована и фундамента, закрепляя их пропилами или гвоздями. Через соответствующие пропилы натягивают шнуры, и места их пересечения (угловые точки) сносят отвесом на поверхность земли.

Обноску нужно сохранять на все время постройки фундамента. Однако часто она мешает работам, и тогда разбивку приходится возобновлять по мере надобности.

На местности, покрытой водой, геодезические работы осложняются. В этом случае их удобно вести зимой со льда. Летом оси опор закрепляют сваями, которые забивают с плавучих средств, устанавливаемых в проектное положение с помощью теодолитов, пользуясь общей разбивкой осей моста (триангуляционной сетью). Окончательную разбивку фундамента производят после отрытия котлована на его дне.

4—2644

97

1 1

С=.

и

О

Таблица У.1

|

|

Отношение высоты откоса Н к его заложению Ь, при глубине котлована, м | ||

|

Грунт |

|

1 |

|

|

|

1,5 |

1,5—3 |

3—5 |

|

Насыпной естественной влажности Песчаный и гравийный влажный. |

1:0,25 1:0,5 |

1:1 Ы |

1:1,25 1:1 |

|

ио не насыщенный Глинистый естественной влажно- |

|

|

|

|

сти: супесь суглинок глина лёссовидный сухой |

1:0,25 1:0 1:0 1:0 |

1:0,67 1:0,5 1:0,25 1:0,5 |

1:0,85 1:0,75 1:0,5 1:0,5 |

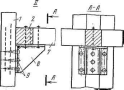

Рис. У.1. Схема обноски фундамента:

=0—: О

/ — очертание подошвы фундамента; 2—очертание котлована; 3— свайки; 4 — доски; 5 — шнур; 6 — отвес; 7 — груз

Высотные размеры — отметки подошвы и обрезов фундамента — ; проверяют нивелированием в процессе ведения работ, пользуясь реперами, закрепленными на строительной площадке.

У.2. КОТЛОВАНЫ В СУХИХ И МАЛОВЛАЖНЫХ ГРУНТАХ

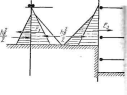

В сухих и маловлажных устойчивых грунтах разработку котлована можно вести без креплений боковых граней (рис. У.2), придавая им уклон в соответствии с табл. УЛ.

При отсутствии креплений земляные работы и кладку фундамента нужно производить возможно быстрее, не допуская намокания откосов и их сползания. От притока поверхностных дождевых вод котлован защищают с нагорной стороны канавами или кюветами. Для сохранения устойчивости откосов строительные материалы, механизмы и прочие временные нагрузки располагают не ближе 1 м от бровок котлована. Котлованы без креплений наиболее просты. Однако за счет откосов боковых граней увеличивается

>%Вм

Рис. У.2. Котлован без креплений:

""Ш

/ — нагорная канава; 2 — очертание фундамента; 3 — вынутый грунт

объем земляных работ, что при глубоких фундаментах с небольшими размерами подошвы может привести к излишним неоправданным затратам. Кроме этого, в стесненных условиях строительной площадки, например при близко расположенных зданиях или сооружениях, разработка котлована с естественными откосами часто оказывается невозможной.

Котлованы с вертикальными гранями разрабатывают с применением «реплений, предохраняющих грунт от обрушения.

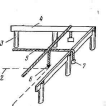

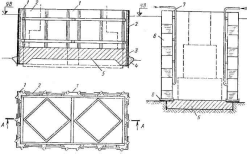

В сухих грунтах применяют простейшее крепление, называемое закладным. Закладное крепление (рис. У.З) состоит из стоек, распорок и горизонтальных досок или горбылей, называемых «забир-кой». Применяют его при ширине котлована до 4 м. Доски забирки заводят за стойки снизу по мере углубления котлована; стойки постепенно заменяют на более длинные, тщательно раскрепляя их распорками.

Более прочным и удобным является крепление,, состоящее из предварительно забитых в грунт двутавровых стальных балок (рис. У.4), за полки которых постепенно закладывают забирку из досок.

По мере углубления котлована устанавливают деревянные или стальные инвентарные распорки. В широких котлованах в местах пересечения распорок ставят стойки. После кладки фундамента и засыпки пазух двутавры извлекают из грунта для повторного использования.

Так как закладное крепление применяют в грунтах естественной влажности, боковое давление грунта для их расчета определяют по формуле случаев № 1, 3 или 4 по табл. У.З (см. п. У.4). Расчетная схема крепления приведена на рис. У.5. Доски крепления работают на изгиб, как балки пролетом /. Нагрузка на нижнюю, наиболее нагруженную доску

р = Ьркп\-

98

4*

99

|

30-50 |

|

150-200 |

|

150-200 |

|

| |

|

-Т |

—1 — |

! |

|

1 |

|

ф щ |

|

|

|

|

|

— | ||||

|

Ль |

|

1 1 |

|

т 1 |

| ||

|

|

|

| |||||

|

|

|

| |||||

|

|

|

| |||||

|

к~) |

|

щ 1 1 |

|

|

| ||

|

|

|

| |||||

|

|

|

| |||||

|

|

|

| |||||

|

-Ы |

/ |

\ А—1 |

|

| |||

|

р |

|

_и |

|

|

| ||

|

\ |

| ||||||

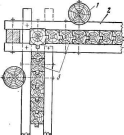

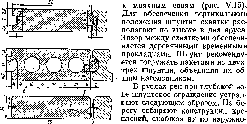

Рис. У.З. Конструкция закладного крепления:

/ — распорка диаметром 14—16 см; 2 — бобышка; 3 —стойка диаметром 12—16 см; 4— за-бирки из досок (или горбылей) толщиной 4—8 см.

Изгибающий момент с учетом неразрезности доски

Из этого выражения обычно определяют расстояние / между стойками, задаваясь толщиной доски:

I <Ъ

1 Г 5/?и

V Зри '

Стойку рассчитывают, как неразрезную балку, опорами которой служат распорки; нагрузка на стойку равна р^1п\.

Расстояния 5 между распорками желательно принимать такими, при которых изгибающие моменты в опасных сечениях стойки равны ее расчетному сопоставлению на изгиб:

м=яжс

|

| Г '| Ч 1 ' т ' !» м ]■ :,( '!'] |

.! | ||

|

|

1 1 1 •* ы |

'. « |

1 |

Рис. У.5. Расчетная схема закладио-иого крепления

10

М^-

Если Яи — расчетное сопротивление дерева при изгибе, то

М 3/7*2

Здесь Ь — ширина доски;

рк — горизонтальное давление на уровне середины нижней доски; п\ — коэффициент перегрузки (см. табл. У.4); 6 — толщина доски.

Я-Я

Рис. УЛ. Закладное крепление с стальными стойками:

/-упорные коротыши из швеллеров; 2-распорки; 3-забирка; 4-стойки из двутавров; 5 — бруски; 6 — клин

100

Распорки проверяют на продольный изгиб по формуле

N

чг

<Яс

Здесь и^с — момент сопротивления сечения стойки;

N — сила сжатия в распорке, равная давлению, передаваемому стойкой; Р — площадь сечения распорки; Ф — коэффициент продольного изгиба; Веж —расчетное сопротивление дерева на сжатие.

У.З. КОНСТРУКЦИЯ ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

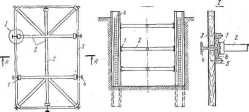

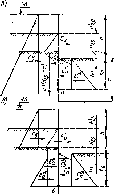

При разработке котлована в акватории, а также в грунтах, насыщенных водой, необходимо не только укрепить стены котлована, но и защитить его от затопления водой. Для этого применяют шпунтовые ограждения. Шпунтовые ограждения (рис. У.6) состоят из шпунтин (шпунтовых свай), погружаемых в грунт до разработки котлована сваебойными механизмами (см. п. VII. 1) и образующих шпунтовые водонепроницаемые стенки, маячных свай и направляющих схваток, обеспечивающих проектное положение шпунта, а также креплений, удерживающих шпунтовые стены от обрушения.

Глубина погружения шпунтовых стенок (стен) определяется грунтовыми условиями. Если водонепроницаемый грунт — водо-

101

упор — залегает неглубоко, то шпунт погружают до этого слоя (рис. У.6, а), чем достигается защита котлована от притока воды,-через его дно. Если водоупор расположен глубоко, то шпунт погру-»-жают ниже дна котлована на глубину, при которой не будет выно-ситься грунт в котлован при осушении. В этом случае глубина I (рис. У.6, б) погружения шпунта ниже дна котлована определится по формуле

г>

(У.1а>

где #б — напор на уровне дна котлована, м;

Увзв — объемный вес взвешенного водой грунта, тс/м3; т — коэффициент, равный для гравелистого и крупнозернистого песка и супеси — 0,7, для среднезернистого и мелкого песка — 0,5 и для пыле-в этого — 0,4; у-иг —объемный вес воды, равный 1 тс/м3.

В рыхлых, легко подвижных грунтах (пылеватых и мелких песках, текучепластичных и текучих глинистых грунтах и т. п.) возможно выпирание грунта в котлован из-под шпунта. Для предупреждения выпирания шпунт должен быть погружен ниже дна котлована на глубину

1,5 (Ну + д)

Ь>

(У.16)

а)

у'[2!р;4(450 — 0,5?) —1

3 Ч

777777А

7777? УГБ

■77777,

77"" ^

?7%7хУ7>С777> ХХХХХХХХХХ?

77777/7/7'/-

3

.1 .

План

В)

|

|

|

|

1 |

,/ |

|

|

в |

с • |

т |

|

|

/7777, |

//7777/// |

|

'///////■/ |

7)77* |

|

|

7////////// |

в | ||

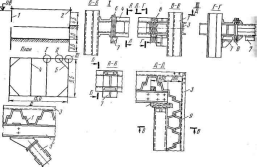

Рис. У.6. Схемы шпунтовых ограждений:

/ _ водоупор; 2 — уровень грунтовых вод; 3 — направляющие схватки; 4 — шпунтовая стенка; 5 —• распорка; 6 — обвязка; 7 — маячиые сван; 8 — анкерная свая; 9 — стяжка

где Н — глубина котлована, считая от уровня грунта вне котлована, м; V — нормативный объемный вес грунта выше дна котлована, тс/м3; <? — нагрузка на поверхности грунта у шпунтового ограждения, тс/м2; у' — нормативный объемный вес грунта, расположенного ниже дна котлована, тс/м3; <р — то же, угол внутреннего трения грунта.

Во всех случаях шпунтовые стенки должны быть погружены ниже дна котлована на глубину I, обеспечивающую их прочность и устойчивость, но не менее 1 м при связных, крупнопесчаных и гравелистых грунтах и 2 м при текучих и текучепластичных связных мелкопесчаных и плывунных грунтах.

Отметка верха шпунтовых стенок определяется уровнем воды. Если уровень грунтовых вод расположен на некоторой глубине от дневной поверхности, то для уменьшения длины шпунта целесообразно верхнюю часть «отлована разработать без креплений (см. рис. У.6, а). В русле рек верх шпунтовых стенок необходимо располагать выше рабочего уровня воды с учетом подпора и высоты волн не менее чем на 0,7 м. За рабочий уровень воды принимается уровень с 10%-ной повторяемостью; подпор, учитываемый при средней скорости течения воды у^2 м/с,

1/2

где § — ускорение силы тяжести (9,81 м/с2).

Шпунтовые стенки могут быть деревянными, стальными и железобетонными. По способу крепления различают стенки без креплений, с распорным креплением и с анкерным креплением.

Стенки без креплений (см. рис. У.6, а) применяют при относительно неглубоких котлованах, ограждаемых преимущественно стальным шпунтом; достоинство такого крепления — отсутствие •конструкций, загромождающих котлован, что облегчает земляные работы, дозволяя широко применять различные землеройные механизмы. Однако такой шпунт испытывает значительные изгибающие моменты от давления грунта и должен иметь достаточно мощеное поперечное сечение. Для обеспечения устойчивости этот шпунт дриходится погружать ниже дна котлована на большую глубину.

Стенки с распорным креплением (см. рис. У.6, б) испытывают •меньшие изгибающие моменты и могут быть сделаны более легкими. Крепление состоит из обвязок и системы распорок, которые ■ставят по мере углубления котлована. Расстояние между распор-•ками по высоте определяется расчетом, но исходя из удобства разработки грунта должно быть не менее 1—1,5 м. Распорное крепление применяют наиболее часто.

При широких котлованах возможно устройство анкерного крепления, состоящего из анкерных свай (рис. У.6, в), забитых за пределами котлована, и деревянных схваток или стальных тяжей, которыми закрепляют верх шпунта.

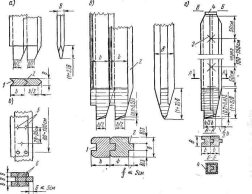

- Деревянное шпунтовое ограждение. Деревянные шпунты дела-йот из досок толщиной до 8 см или брусьев толщиной от 10 до 20—

102

103

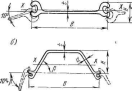

Рис. У.7. Конструкция деревянных шпунтин:

/ — паз; 2 — гребень; 3 — скоба диаметром 12—14 мм; 4 — бугель; 5 — гвозди; 6 — болты диаметром 10—16 мм впотай

24 см. Длина шпунтин определяется глубиной их погружения и редко превышает 8 м, так как более длинный лес дорог и дефицитен. Толщину шпунта назначают по расчету на прочность. Из условия забивки гибкость шпунтины не должна превышать 150; примерно такую гибкость имеет шпунт, толщина которого (в см) равна удвоенной длине его (в м).

Для обеспечения водонепроницаемости ограждения шпунтины снабжают гребнем и пазом. Шпунтины из отдельных досок толщиной от 4 до 8 см делают с треугольной формой гребня и паза (рис. У.7, а). При отсутствии необходимого размера досок шпун-тину составляют из трех досок толщиной не менее 2,5 см каждая, сплачиваемых по длине гвоздями и болтами (рис. У.7, б). Составные шпунтины имеют прямоугольный гребень и паз, получаемые смещением средней доски относительно крайних.

Брусчатые шпунтовые сваи делают с прямоугольным гребнем и пазом (рис. У.7, в) шириной, равной Уз толщины бруса, и высотой не более 5 см. Нижний конец шпунтины заостряют. Высота заострения составляет 1—3 толщины шпунтины (чем плотнее грунт, тем угол заострения меньше). С боков заострение симметричное, с фасадной стороны одностороннее — только со стороны гребня.

104

-V

+ /

Одностороннее заострение способствует получению плотной, водонепроницаемой стенки, так как при забивке шпунтины горизонтальная составляющая реактивного сопротивления грунта прижимает ее к ранее забитым. Шпунт всегда забивают гребнем вперед, так как в противном случае гребню пришлось бы вытеснять грунт из паза предыдущей шпунтины.

Рис.

У.8. Конструкция башмака:

/

— шпунтина; 2

— башмак

При забивке шпунта в плотные грунты, а также при наличии в грунте твердых прослоек острие шпунтины защищают от повреждений металлическими башмаками (рис. У.8). На шпунтинах их закрепляют коваными гвоздями.

Верх шпунтин (голову) обрезают перпендикулярно к продольной оси и для предохранения от размочаливания при забивке

|

|

|

-7 / |

Рис. У9. Детали деревянных шпунтовых ограждений:

/ — шпунтина; 2 — обвязка; 3 — подкос; 4 — скоба; 5 — болт; 6 — прируб (упор); 7 -порка, 8 — столик; 9 —ерши

• рас-

I

105

укрепляют бугелем из полосовой' стали толщиной 18—14 мм (см. рис. У.7, г). Бугель насаживают! на голову в нагретом состоянии^ чтобы при остывании он плотно сжал древесину.

Детали узлов распорного крепления показаны на рис. У.9. Угловые подкосы (узел /) присоединяют к обвязкам с помощью упоров, врубленных в обвязки на глубину не менее 3 см. Упоры закрепляют болтами с потайными головками. Для крепления распорок предусматривают стальные «столики» (узел //). Столики прибивают к шпунту коваными за-ершенными штырями.

Рис.

У.Ю. Маячные сваи и направляющие

схватки:

/

— угловая маячная свая; 2—направляющая

схватка; 3

—

шпунтнны

а)

|

В) |

|

\ |

' |

| |

|

|

/• |

|

|

| |

|

[с |

ч |

7 |

^ |

\ Л |

их |

|

л |

и |

1 1 |

|

и' | |

|

|

г-^— |

| |||

Рис. У.11. Профили прокатных стальных шпунтов (см. табл. У.2) 106

случае при набухании древесины шпунтовая стенка может деформироваться.

Основное достоинство деревянных шпунтовых ограждений — простота изготовления. К недостаткам в первую очередь нужно отнести невозможность забивки шпунтин в плотные грунты, ограниченную длину шпунтин (6—8 м) и относительно малую прочность.

Стальное шпунтовое ограждение. В современном мостостроении наиболее часто применяют стальные шпунтовые ограждения. Отечественные заводы прокатывают стальные шпунтины плоского и корытного профиля (рис. У.11) длиной от 8 до 22 м. Шпунтины можно наращивать, перекрывая стыки накладками на сварке или заклепках, и доводить их длину до 35—40 м. Геометрические характеристики профилей приведены в табл. У.2.

Замки, которыми шпунтины соединяют при забивке, обеспечивают работу шпунтового ряда на растяжение, что позволяет применять стальной шпунт в самых разнообразных условиях. Водоне-проницамость стального шпунта обеспечивается заиливанием замков, а также конопаткой их по мере удаления грунта и воды из котлована. Угловые шпунтовые сваи составляют из разрезанных вдоль шпунтин, соединяемых уголковыми накладками. Распорное крепление стальных шпунтов может быть выполнено из дерева или из металла. Деревянное крепление делают аналогично показанному на рис. У.9.

Схемы металлических креплений весьма разнообразны. При прямоугольных в плане котлованах они могут состоять из плоских конструкций или из пространственных каркасов. Пример двухъярусного плоского крепления показан на рис. У.12. Крепления выполнены из швеллеров с болтовыми соединениями в виде статически определимых плоских рам. Пространственные каркасы (рис. У.13) применяют при глубокой воде (4—5 м и более), а также при необходимости располагать строительное оборудование на креплении; каркасы состоят из двух или более плоских ферм, соединенных в плоскостях распорок раскосами и стойками.

Таблица У.2

|

|

Условное обозначение профиля |

Размеры профиля, мм |

Площадь поперечного сечения, см2 |

Масса 1 пог.м, кг |

Момент инерции относительно оси X—X, см* |

° 3 с ^ « | ||||||

|

Профиль |

ъ |

н |

й |

1 |

Момен тивлен носите оси X/ | |||||||

|

Плоский (рис. У.П, а) Корытый (рис. У.П, б) Типа «Ларсен» (рис. У.П, в) |

ШП-1 ШП-2 ШК-1 ШК-2 Л.1У Л.У |

400 200 400 400 400 420 |

103 71 75 125 204,5 196 |

10 10 14,8 21 |

10 8 10 10 12 15 |

82 39 64 74 94,3 127,6 |

64 30 50 58 74 100 |

332 80 730 2 243 39600 50 943 |

73 28 114 260 2202 2960 | |||

Примечание. Момент инерции и момент сопротивления шпунта типа «Ларсен» даны для 1 пог. м шпунтовой стенки.

107

гя&к

/ — шпунт Ларсен IV; 2 — обвязка из швеллеров № 30; 3 — направляющая схватка, швел-' лер № 30; 4 — распорка, швеллер № 30; 5 — угловой подкос, швеллер № 30; 6 — стальные прокладки; 7 — столик; 8 — деревянные клинья; 9 — маячная свая, сваренная из шпунтин

Кроме прямоугольных, иногда делают цилиндрические ограждения, располагая шпунт по окружности (рис. У.14). После удаления из котлована воды шпунт будет сжат наружным давлением, замки шпунта уплотнятся и водонепроницаемость их возрастет. Показанное на рис. У.14 крепление сделано из швеллеров, соединенных плавками. Кольца закреплены на столиках, поставленных через 3,75 м; столики препятствуют потери устойчивости швеллеров при работе их на сжатие. По сравнению с распорным кольцевое крепление требует меньшего расхода металла и не загромождает котлован, что значительно облегчает земляные работы и кладку фундамента.

|

Ч

План |

|

\ |

/ |

|

\ |

|

/ |

\ |

|

\ |

/ |

\ |

|

\ |

|

|

N |

|

/ |

77

~я\

V?

//////у

У///////////////////Л

и

Рис. У.13. Схема пространственного каркаса

На суше, а также при небольшой глубине воды в русле реки стальной шпунт забивают в направляющих схватках, прнболченных

|

|

Б-Б |

|

|

\\/ |

|

'/////. 7777/ |

|

|

|

У//7///у77 |

Рис. У.14. Цилиндрическое шпунтовое ограждение

Рис. У.15. Стальной шпунт с направляющими схватками и маячными сваями: / — маячные сван; 2 — направляющие схватки; 3 —угловая шпуитина; 4—уголковая накладка; 5 — стальной шпунт; 6 — прокладка

108

*" —-1" му контуру деревянными или

Рис. У.16. Сечение железобетонных стальными направляющими схват- шпунтин ками. Затем собранные крепле-

ния доставляют на плавучих средствах (понтонах, баржах, плашкоутах) к месту возведения фундамента. Забивают маячные сваи, за которые закрепляют крепления, опустив их с плавучих средств. После этого погружают шпунтины, предварительно выставляя из них стенку между маячными сваями. В процессе погружения следят за правильным положением шпунтин. Отклонения шпунтин из плоскости стенки выправляют, оттягивая их лебедками. Веерность, т. е. отклонение от вертикали в плоскости стенки, исправляют распорными домкратами, оттяжками и т. д. Если все же не удается избежать веерности, то при замыкании ряда забивают клиновидные шпунтовые сваи, вырезая их из нормальных шпунтин и склепывая или сваривая.

Для облегчения погружения зам'ки шпунтин рекомендуется смазывать тавотом. Перед забивкой прямолинейность шпунтин и отсутствие пороков в замках проверяют, протаскивая через замки отрезок шпунтины длиной 1,5—2 м. В передние по ходу забивки замки снизу забивают стальные пробки, предохраняющие замки от заполнения их грунтом.

Крепления шпунтовых ограждений разбирают по мере кладки фундамента. Стальной шпунт должен быть извлечен из грунта для дальнейшего использования. Его применяют при глубокой воде, а также при плотных, труднопроходимых грунтах.

Железобетонные шпунтовые ограждения. Железобетонные шпунты находят применение преимущественно в гидротехническом строительстве, при постройке набережных, причалов и других сооружений. На рис. У.16 приведены некоторые типы поперечных сечений шпунтин. Шпунтины могут быть выполнены с напрягаемой арматурой, что уменьшает их вес и увеличивает трещиностойкость.

В отличие от стальных и деревянных шпунтов, железобетонные шпунтивные ограждения включают в конструкцию фундамента и используют в качестве несущих элементов.

по

У.4. РАСЧЕТ ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Шпунтовые ограждения рассчитывают на прочность и устойчивость положения (первая группа предельных состояний). Глубина забивки шпунтовых стен в несвязные грунты должна быть проверена по формулам (У.1) на устойчивость грунта против его выпора в котлован.

При расчете шпунтовых ограждений необходимо проверять их устойчивость и прочность не только в полностью вырытом котловане, но и в промежуточных .производственных стадиях. Так, расчет ограждения, показанного на рис. У.17, необходимо выполнить на следующие случаи:

вода удалена ниже крепления / на 0,75—1 м;

поставлено крепление /, вода и грунт удалены ниже крепления // на 0,75—1 м;

поставлены крепления / и II, грунт и вода удалены ниже крепления /// на 0,75—1 м;

поставлены крепления I, II и III, грунт и вода удалены до проектной отметки дна котлована.

Основная нагрузка, действующая на крепления — боковое давление грунта. Так как крепление рассчитывают в предельном состоянии, когда оно может иметь достаточно большие перемещения, то давления грунта могут быть найдены исходя из теории Кулона при плоских поверхностях скольжения призм обрушения. На ограждающие конструкции грунт развивает два вида давлений — активное и пассивное.

Активное давление возникает, когда ограждение перемещается от грунта. При этом поверхность грунта проседает. Пассивное давление развивается при перемещении ограждения в сторону грунта и сопровождается его выпором.

Боковое давление грунта создается его весом и вертикальной нагрузкой, расположенной на призме обрушения.

При откачке воды из котлована возникает также горизонтальное давление воды.

В табл. У.З приведены формулы активного и пассивного давлений для наиболее простых случаев' расчета ограждений.

|

— — |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

Л |

|

|

|

/„'У7/л: |

■■'.".-./Ч! | ||||

|

|

|

|

Ш |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V/. |

УА |

*ш |

:'7К>; |

|

Если грунты разнородны, но у, ц> и с различаются не более чем на 20%, то грунт можно считать однородным с характеристиками:

где уг, фг, сг- — характеристики 1-го слоя;

кг — МОЩНОСТЬ 1-ГО СЛОЯ.

Рис. У.17. Схема к расчету шпунтового крепления с тремя (/—///) распорками

111

1 Более сложные схемы нагрузок приведены в справочнике «Строительство мостов и труб»/Под ред. В. С. Кириллова. М., Транспорт, 1975, с. 110—121.

&т.

Нагрузка д на призме обрушения от складирования материалов, возможной отсыпки грунта и пр. принимается не менее 1 тс/м2. Нагрузку от строительного оборудования', расположен-ного на призме обрушения, условно можно заменить равномерно р астр едел енной интенсивностью

О

где О — вес оборудования;

Р — площадь, ограниченная контуром оборудования в плане.

При расчете распорных креплений, кроме горизонтальных давлений, нужно учитывать вертикальные давления от собственного веса креплений и веса расположенного на них оборудования. Последнее принимается не менее 50 кгс/м2 для верхнего яруса крепления .и 25 кгс/м2 для нижних ярусов.

Перечисленные нагрузки учитывают в расчетах с коэффициентами перегрузок, приведенными в табл. У.4. Коэффициент перегрузки для пассивного давления грунта во всех случаях «2=0,8. В основные сочетания входят нагрузки, возникающие после удаления грунта и воды до проектной отметки дна котлована. Дополнительные сочетания соответствуют промежуточным стадиям работ: установке распорных креплений при разработке котлована и частичной откачке воды, а также удалении креплений в процессе кладки фундамента.

Расчет шпунтовых стенок на устойчивость положения в общем виде производится по формуле

Л*опр < тМуд.

Коэффициент условия работы т зависит от типа ограждения и гидрогеологических условий. Для свободно стоящих стенок во всех случаях т=0,95.

Для стенок с одним и более ярусом креплений, погруженных в несвязные грунты, коэффициент т принимается по графику (рис. У.18) в зависимости от параметров

Игр = —гг или 1*в=-7Г. И л

При погружении шпунта в несвязные грунты и при частичной откачке воды на глубину не более 0,25 Н в акватории и 0,25 Яв на местности, не покрытой водой, коэффициент т=0,95.

1 Более точно давление на грунт от расположенных на нем строительных машин — см. в справочнике «Строительство мостов и труб»/Под ред. В. С. Кириллова. М, Транспорт, 1975, с. 115—116.

112

Номер расчетного случая

Характеристика расчетного случая

Активное давление

Несвязный грунт влажный (V, ?)

Несвязный грунт водонасы-щенный (Увзв. <р)

На глубину А несвязный грунт влажный (V', у'), ниже водо-насыщенный

СУвзв> Ч")

Связный грунт (у, <у, с)

На глубину А несвязный водо-насыщенный грунт (увзв, ?'), ниже связный грунт (V",?", с)

\

у*

I '

Схема и эпюра давлений

|

|

\ |

|

; /— |

|

|

А |

|

|

г |

|

|

/ |

|

|

/ |

|

|

/ |

|

|

/ |

|

|

|

|

|

|

|

/ |

|

|

|

|

Рг- |

|

|

|

|

|

_ |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ш~ |

Т'Ь |

|

|

&, | |

|

|

/ |

|

\ |

* |

|

|

•^ |

| ||||

|

■ - |

|

/ |

| ||

|

|

"ч |

р:4 |

| ||

|

/ |

| ||||

|

1+г |

| ||||

|

|

У |

| |||

|

|

/ |

/ |

| ||

|

> |

|

| |||

|

/ |

/ |

| |||

|

/ |

/ |

| |||

|

|

|

. ^ , | |||

I

X

\ ~*~Рг

Й

р{'

Таблица У.З

Формула давлений на единицу площади ограждения

Рд = дК\ Рг=Угу111

Рд = ЯК< Рг — Увзв^а + гут

Если 0 < г < А, то р = ц\'^, Рг = гу'г К-

Если 0 < г', то р" = (д + у'к)Х^;

Рг' = У™г'^1 + г'Ч™

2с

К — —\ Рд — «''•а;

Рг=У{г—кс)1а

Если 0 < г < А, то рд = д^-а»

Рг= Ував^ + гуто.

2с

Если 0 < г', то кс-

у" УК'

рг,= У'(г'-Ьс)К

113

Продолжение

табл. У.З

Продолжение табл. У.З

Номер расчетного случая

Характеристика расчетного случая

Схема и эпюра давлений

Формула давлений на единицу площади ограждения

Номер расчетного случая

X арактеристика расчетного случая

Схема и эпюра давлений

Формула давлений на единицу площади ограждения

Несвязный водонасыщен-

НЫЙ ГруНТ (Увзв,

у), сверху слой воды толщиной

|

^Г |

ч |

|

|

|

|

■$ |

|

|

N |

'РгП |

|

|

| |||

|

|

м |

|

{!^-А | |

|

/ |

|

| ||

|

|

|

// |

| |

|

|

1 |

| ||

|

/ |

/ |

|

| |

2с Если 0 < г < й, то Лс = —;

у УК

Рд = 9К' Р* = V (г — кс) 1'а у'. Если 0 < г', то р"д = (д + Ну') Х^';

Если 0 < г < Л„, то рг —. квут. Если 0 < г', то рх, = упзв-г'Аа +

Пассивное

давление

Несвязный водонасыщен-

НЫЙ грунт (Увзв,

Связный грунт (у, ?, с)

|

> |

|

|

«'•■■""I > 5±3 |

|

|

<] "| Рт.^1 |

|

|

|

|

|

о ? 1/ |

|

|

Я / |

|

|

^1 / |

|

|

у / |

|

|

Я / |

|

|

у / |

|

|

|

&, |

Рг = Увзв-^п + *Уъ

рс=2сУ~кп; рг= гуг1„

Если 0 < г < Нв, то /7г= Л„уа

2с Если 0 < г', то кс =

/V = ЛвУаУда Рг, = У (2' — Нс) 1а

На глубину ки вода, на глубину к несвязный водонасыщен-ный грунт (увзв,

у'), ниже связный грунт (у", Г, с)

Если 0 < г < Ав, то рг= гуш. Если 0 < г' < А, то рг, = увзв -гАп+

+ (-г' +К)У-ш-Если 0 < г", то рс=2с ]/{*";

/V = (Увзв Л + *?» + ЛвУш) О

■&УВ

Если 0 < г < Лв, то рг = г-уи,. Если 0 < г' < Л, то

Рг' = У'взв2'К + (ЬВ + 2')Уи,-

2с Если 0 < г", то Лс = —;

V у а;

Л? = СувЗВ А + ЛУш + АпУи,) Ха; ■ /^ = \-"(*"-Ас)Х;

Примечания: 1. В пассивном давлении при связном грунте сцепление с учитывается полностью только с глубины 1 м от его поверхности.

2. В таблице приняты следующие обозначения: д—равномерно распределенная на грузка на призме обрушения, тс/м2; V — нормативный объемный вес грунта, тс/м3; ■увЗВ— то же, взвешенного водой, тс/м3; ф — нормативный угол внутреннего трения грунта, град; с — нормативное удельное сцепление грунта, тс/м2; Ь& — коэффициент активного давления Ха =182 (45°—0,5ф); ?ьп— коэффициент пассивного давления ?ьп=1е2 (45°+0,5ф); » —длина

призмы обрушения для глубины г от поверхности грунта 1=г1д (45°—0,5ф).

3. Объемный вес воды Уш~1 тс/м3.

114

115

Таблица

V.'

|

|

Обозначение коэффициента |

Коэффициент перегрузки п 1 при сочетаниях нагрузок | |

|

Нагрузка |

основных |

дополнительных | |

|

Давление воды Горизонтальное (активное) давление грунта Вес крепления Нагрузка на креплениях |

«3 |

1,0 1,2 1,2 1,3 |

1,0 1,0 1,2 1,3 |

Здесь Л4опр — опрокидывающий момент; ■Муд — удерживающий момент; т — коэффициент условия работы; Н — глубина котлована; Ягр — расстояние от дна котлована до поверхности дна акватории; Нв — то же, до уровня грунтовых вод на местности не покрытой водой.

При погружении шпунта в водоупор или в связные грунты т=0,95.

Шпунтовые ограждения на прочность рассчитывают по общим правилам сопротивления материалов с делением расчетных сопротивлений на коэффициент надежности к„:

При расчете ограждений на акватории кн=1,1

|

щ

т

1,1

1,0

0,3

0,8

0,7

0,

В 0,5

Рис.

\М8. Графики коэффициента т

для

ограждений:

а

—

на местности, покрытой водой; б — то

же, непокрытой водой. Пунктирной

линией дана т

для

стенок с двумя и более ярусами

креплений, сплошной — с одним ярусом

5) 1,00 035 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

При расчете в остальных случаях кн=1

|

ч |

ч |

|

| |||

|

|

^ч. |

\ |

^ |

™=/ | ||

|

|

|

|

ч ч |

|

ч | |

|

\ |

|

|

|

N | ||

|

Мгр^О^ |

ч |

|

| |||

|

ч |

|

|

|

О | ||

|

|

|

|

|

| ||

25

0,1 0,4 0,6 0,8 р.$

15 10

30 35 %

Расчетные сопротивления материалов назначают по нормам на временные сооружения.

При расчете шпунтин типа ШК и Ларсен, погруженных в слабые грунты, момент сопротивления их поперечных сечений принимается: с коэффициентом 0,7 при обвязках, неприкрепленных к шпунтинам, и коэффициентом 0,8 при обвязках, прикрепленных к шпунтинам (этим учитывают возможность смещения шпунтин в замках).

Б расчетном отношении шпунтовые ограждения представляют собой достаточно сложные конструкции. Взаимодействие шпунтов с грунтом, во многом зависящее от схемы ограждения и ряда других факторов, теоретически изучено еще недостаточно. Поэтому при проектировании фундаментов находят применение различные приближенные методы.

Б транспортном строительстве приняты следующие способы расчета.

В зависимости от конструкции крепления стенки могут быть без креплений, с одним, двумя и более ярусами креплений. Кроме этого, шпунтовое ограждение может быть расположено на сухой местности, например на пойме реки- и на акватории — в русле реки. Весьма часто (см. п. У.9) на дно вырытого котлована укладывают водозащитную бетонную подушку — тампонажный слой, изменяющий условия работы шпунта. Все эти схемы имеют свои особенности расчета.

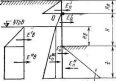

Расчет шпунтовой стенки без креплений. Стенка без креплений (рис. У.19, а) под действием левых активных сил стремится повернуться вокруг точки О, расположенной на расстоянии А) от дна котлована. От вращения стенка удерживается пассивным сопротивлением грунта. Величину и определяют из уравнения устойчивости на опрокидывание относительно точки О. При этом в расчете условно учитывают только силы, расположенные выше О. Величина М находится по формуле

при Е° + 2# = 0, р'и = р„— ра, где Еа — пассивное давление грунта, расположенного ниже точки О;

НЕ — алгебраическая сумма всех горизонтальных сил, расположенных выше

точки О; Рп — разность ординат эпюр пассивного рп и активного ра давлений грунта на уровне точки О. В приближенных расчетах можно принимать Д^=15-=-20% от г0. Полная глубина I забивки шпунта ниже дна котлована будет

В качестве примера рассмотрим расчет стенки в несвязных грунтах без креплений (см. рис. У.19, а). Имеем: давление воды

е'в= 0,5//^; К = Н^0уш;

117

.1

Рис.

У.19. Схемы к расчету стенки без креплений

|

1 у |

|

|

|

|

Т |

|

' 1 |

|

0 |

|

|

|\ |

|

1 1 |

Рп |

-*1 |

-^ |

Ра |

1 |

активные давления грунта:

Е'а = 0,5 (я- //в)2уха„ь е& = (яЕ + г0) (Я- яв) уиЛл;

Еа = 0,5(Яв + *0)2

Е9= ч (Я +.адХая1; пассивное давление грунта

Е„=0,5^увзвХ„Л2

(коэффициенты перегрузки— «1 и п2 — см. табл. У.4). Уравнение устойчивости на опрокидывание

ЬЯВ-М0 +

(^) + ^ + <(-^ + ».+<о)

»

Яв

+ ^о -

Яв

+ ^о _Л[±<о.

д

±

а 2 а 3 д 2 3

где т — коэффициент условия работы.

Это уравнение будет третьей степени относительно ^о, его проще всего решать графически или методом последовательных приближений.

118

Величину Еп находят из уравнения

Е° + К + К + К + К + К + Еч - Е« = о •

а величину р„ из выражения

р'„ = Рп~ Ра = [д + V {И — Яв) + Увзв (Яв + *0)] Хп«2 — Увзв*0Ха"1 ■

При связных грунтах активные и пассивные давления вычисляются с учетом сил сцепления с. Расчет ведется по двум схемам:

Схема 1. Стенка сместилась в сторону котлована, и вода проникла до глубины 0,8(#гр-Ио). В этом случае вместо активного давления связного грунта действует давление воды (см. рис.. У.19, б).

Сх е м а 2. Смещение стенки отсутствует. При вычислении активного давления связного грунта вышележащий грунт и вода служат вертикальной нагрузкой на его кровлю (рис. У.19, в). В обоих случаях расчет ведется по формулам, аналогичным приведенным выше.

Если при несвязных грунтах на дно котлована уложена тампо-нажная подушка, то нужно рассмотреть две стадии производства работ.

Котлован вырыт до низа подушки, и уровень воды в котловане понижен, но не более чем на 25% глубины до откачки. Расчет ведется аналогично рассмотренному примеру.

Вода из котлована удалена полностью и шпунт стремится повернуться вокруг точки О, расположенной на 0,5 м ниже верха подушки (рис. У.20). В этой стадии расчет ведется следующим образом.

Силы, действующие на стенку:

<= 0,5Н2\ш; Ев = ту^;Е1= 0,5увзвЯ2рХащ; Ё'а = (а + 0,5) ({— а) уп Взв>-а«1;

^3 = 0,5 (^ — *02увзвХаЛ1.;

Е„= ^гр^Увзв^пВД

е; =0,5^3^2

при Упвзв= Уб — Уш>

где у га — объемный вес воды, равный 1;

Упвзв — объемный вес подушки за вычетом гидростатического давления воды; уе — объемный вес бетона подушки.

Уравнение устойчивости на опрокидывание

в 3 + а 3 + а 2 + а 3 ~

119

& УВ

а)

"У

ют величину I.

Изгибающие моменты для расчета прочности шпунтин нахо-дят, рассматривая последовательно равновесие верхних отсекаемых частей стенки. Прочность ~: проверяют по наибольшему изгибающему моменту.

Расчет шпунтовой стенки с од-

_:: ним ярусом креплений. Стенка с

одним ярусом креплений стремит-

Рис. У.20. Схема к расчету стенки СЯ повернуться вокруг ТОЧКИ О

при тампонажной подушке (рис. У.21, а). Заглубление I

шпунта ниже дна котлована находят из уравнения устойчивости относительно точки О. Для несвязного грунта имеем:

Е;=о,5(Я-Яв)2уХащ; Е\ = (Я + Яр - Яв) (Яв + 0 уХ.щ;

<=о,5(яв + о2Увзв^ап1;

Ев = О ,5Я* уш; Е"в = 0,5<Лву.;

Е"п = 0,5*2увЗВХпП2.

(пассивное давление ь'п учитывают в размере не более 60%). Уравнение устойчивости

.)+<(„+*=*)+

/2 я ( 2 — Яр

Е'а — (Я - Яв) + Еа (Н + —^-в

+ Е1

ЗЯ—Я

Аналогично определяют глубину I забивки шпунта до укладки тампонажной подушки в затопленном котловане. При этом для установки крепления уровень воды в котловане снижают на глубину не менее 1 м.

В связных грунтах так же, как 'и в стенке без креплений, рассматривают два случая: 1) вода проникла на глубину 0,51 ниже дна котлована; 2) смещение стенки отсутствует.

Изгибающие моменты и усилия в элементах крепления определяют, рассматривая стенку как однопролетную балку, свободно опертую вверху на крепление, а внизу на условную опору, расположенную на глубине 0,5/ от дна котлована. При тампонажной подушке нижнюю опору располагают на глубине 0,5 м от верха по-

Рис. У.21. К расчету стенки с креплениями

душки. Расчетными нагрузками в этих расчетах являются только активное давление грунта и воды, причем нагрузки, действующие ниже нижней опоры, не учитываются.

Расчет шпунтовой стенки с многоярусным креплением. Опрокидывание стенки возможно только тогда, когда распорные крепления не способны воспринимать растягивающих усилий и стенка вращается вокруг нижнего яруса креплений (рис. У.21,б). Силы, действующие на стенку:

Е'в = 0,буи, (Я — Яр)2; [Е"в = (Я- Яр) Яру,,;

Ев=0,5И1уш; Е™= Н(уш;

Е'а = (Ягр — Яр) ({ + Яр) увзвХаП1; Е"а = 0,5 (* + Яр)2 увзвХащ.

Е;= 0,6-0,5 (Ягр— Яр)2увзвХпп2; <= 0,5^ув3вхпп2

(пассивное давление грунта Е'п, действующее выше точки О, учитывают в размере 60%).

Глубину I забивки шпунта находят из уравнения устойчивости стенки

+ Еп—Нр + Еа- 2

2~+ " 3

я,

я—яс

-[*

+к

+ Е„

«(т'+"»)]-•

я,

Прочность шпунта при этом должна быть достаточной для восприятия изгибающих моментов от сил, действующих выше нижней распорки, т. е.

+к

Яп

гр-

<Я0№,

,, Я — Яр

в з 3

где #0 — расчетное сопротивление шпунта, кгс/см2. У? — момент сопротивления шпунта, см3/м.

121

120

Распорные крепления и шпунт должны быть проверены на прочность по двум расчетным схемам.

Схема 1. Стенку рассматривают как неразрезную балку, опираюш.уюся на крепления и имеющую консоль длиной 1+Нр. В этой схеме учитывают все силы, показанные на рис. У.21,б.

Схема 2. Стенку рассматривают как неразрезную балку, опирающуюся на крепления и нижнюю (крайнюю) условную опору, расположенную в грунте на глубине 0,5^ от дна котлована. В этой схеме учитывают только активные силы, расположенные выше нижней опоры (пассивное давление грунта со стороны котлована не учитывают).

Расчет цилиндрического крепления. Кольцевое шпунтовое крепление (см. рис. У.14) должно быть проверено на общую устойчивость при сжатии. На каждый ярус крепления действует радиальное давление, передаваемое шпунтом, интенсивностью д. Сжимающая сила в кольце

Устойчивость обеспечена, если

«= -=— < /?о.

Здесь ^к — радиус осевой линии кольца;

^о — расчетное сопротивление стали; ^бр — площадь сечения кольца брутто; <р — коэффициент продольного изгиба.

Коэффициент ф находят по общим правилам расчета стальных конструкций, причем расчетную свободную длину 10 кольца принимают равной 1,82 7?к.

У.5. ЗАЩИТА КОТЛОВАНОВ ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД ЗАМОРАЖИВАНИЕМ И БИТУМИЗАЦИЕЙ ГРУНТОВ

Свойство влажных грунтов переходить в твердое состояние при замерзании может быть с упехом использовано для защиты котлованов от грунтовых вод. Замораживание может быть естественным и искусственным.

Естественное замораживание осуществимо в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, характерных продолжительными зимами со значительными отрицательными температурами. В этих условиях котлован вскрывают до уровня грунтовых вод в период до наступления морозов. Затем с наступлением отрицательных температур и промерзания грунта на глубину 20—30 см снимают верхний слой, оставляя нетронутыми 10—15 см мерзлого грунта. После того как грунт вновь промерзнет на 20—30 см, опять снимают верхний слой и т. д. Одновременно с дном котлована промораживают и его стены. В результате котлован со всех сторон оказывается защищенным от воды слоем прочного мерзлого грунта.

122

Искусственное замораживание применяют, в водонасыщенных грунтах (в том числе и в плывунах) при разработке значительных по объему котлованов. Этот способ состоит в создании по периметру котлована стенки из мерзлого грунта, заглубленной на 2—3 м в водоупор. При соответствующей толщине замороженного грунта такая стенка не только водонепроницаема, но и достаточно прочна, чтобы заменить собой шпунт. Грунт замораживают, погружая в него трубы, в которых циркулирует охлаждающий раствор хлористого натрия (ЫаС1) или хлористого кальция (СаСЬ), называемый рассолом.

Вокруг труб образуются цилиндры мерзлого грунта, которые, смыкаясь между собой в процессе замораживания, создают сплошную стенку.

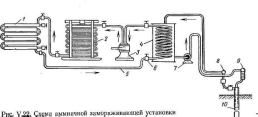

При аммиачной замораживающей установке (рис. У.22) охлаждение рассола до минус 20—25° С происходит в сосуде-испарителе 4, откуда он через распределительный коллектор 9 подается насосом 7 в замораживающие колонки 10 и затем через коллектор 8 засасывается опять в сосуд-испаритель для последующего охлаждения и т. д. Рассол циркулирует непрерывно и, проходя через замораживающие колонки, постепенно охлаждает грунт до температуры минус 16—18° С. Для охлаждения рассола в змеевик, расположенный в сосуде-испарителе, подается жидкий аммиак, сжатый до 8—12 кгс/см2. В змеевике с помощью вентиля 6 давление аммиака снижают до 1,5 кгс/см2, вследствие чего аммиак переходит в газообразное состояние и температура его снижается примерно до —25° С.

Пары аммиака всасываются компрессором 3, где они вновь сжимаются до 8—12 кгс/см2 и затем в конденсаторе 2 переходят в жидкое состояние с температурой минус 15—20° С. Пройдя вторичный конденсатор /, жидкий аммиак по трубопроводу 5 вновь поступает в змеевик сосуда-испарителя.

Колонки располагают по периметру котлована через 0,9—1,5 м; ври очертании котлована, близком к квадратному, колонки рекомендуется располагать по описанной окружности с тем, чтобы за-

123

мороженная

грунтовая стенка образовала цилиндр.

Толщина стенки замороженного грунта

зависит от ее назначения: если она

служит только для защиты от притока

грунтовых вод, то достаточно] иметь

толщину 10—15 см, если же она одновременно

выполняет роль ограждения котлована,

то толщину устанавливают расчетом на

прочность.

Режим работы замораживающей установки состоит из двух этапов: на первом этапе, называемом активным замораживанием, замораживают грунт, на втором — пассивном замораживании — поддерживают отрицательные температуры грунта в течение всего! времени производства работ в котловане.

В скальных трещиноватых 'породах с большим притоком воды через дно котлована иногда приходится прибегать к устройству водонепроницаемых экранов, нагнетая в породу битум марок БН-Ш или БН-У

Разогретый до жидкого состояния битум подают насосом в инъекторы, которые располагают в скважинах диаметром 100 мм, пробуренных в породе ниже дна котлована. Инъектор делают из толстостенных труб диаметром 40—50 мм. В пределах трещиноватой породы трубы имеют отверстия, через которые битум проникает в трещины и, остывая, заполняет их.

Для подогрева жидкого битума в инъекторе применяют электроток. Ток напряжением 12 В подают от источника по проводам, подключенным к корпусу инъектора и к железному стержню-проводнику, опущенному внутрь инъектора и прикрепленному к его нижнему концу. Во избежание короткого замыкания проводник по длине крепят на изоляторах, а верхний конец натягивают пружиной или грузом, перекинутым через блок. Расстояние между инъ-екторами определяют пробной битумизацией. Обычно оно равно 0,75—1 м.

В песчаных грунтах битумизируют нагнетанием битумной эмульсии, состоящей из 60—65% битума, 35—40% воды и добавок: эмульгатора, обеспечивающего распад битума на мельчайшие частицы, и коагулятора, необходимого для осаждения взвешенных в воде частиц битума после его нагнетания в грунт.

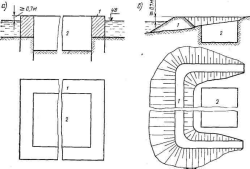

У.6. ПЕРЕМЫЧКИ

При постройке фундаментов на местности, покрытой водой, например в русле реки, котлованы защищают от затопления специальными ограждениями, называемыми перемычками (рис. У.23). В плане перемычкам придают простейшее очертание. Если котлован омывается водой со всех сторон, то его ограждают замкнутой четырехсторонней перемычкой (рис. У.23, а); вблизи берега при соответствующих отметках земли перемычка может быть трехсторонней (рис. У.23, б). Учитывая возможные колебания уровня воды, подпор, высоту волн и прочее, верх перемычек располагают выше уровня воды не менее чем на 0,7 м.

124

Рис. У.23. Схема перемычек: 1 — перемычка; 2 — котлован

Основные требования к конструкциям перемычек:

перемычки должны быть прочны и устойчивы при действии на них внешних сил — давления воды, льда, случайного навала судов и т. д.;

перемычки не должны размываться проточной водой и волнами;

стеснение перемычками живого сечения реки должно быть минимальным. Допустимую величину стеснения определяют из расчетов возможного размыва дна реки и скорости течения воды. По условиям судоходства стеснение русла не должно превышать 30%;

перемычки должны быть достаточно водонепроницаемыми и надежно защищать котлован от притока воды.

В зависимости от глубины воды, грунтов дна реки и других местных условий перемычки могут быть грунтовыми, деревянными, стальными и железобетонными; весьма- распространены смешанные конструкции, преимущественно дерево-грунтовые.

Грунтовые перемычки. Наиболее просты грунтовые перемычки (рис. У.24, а). Они могут быть отсыпаны из любого грунта, кроме глины и тяжелых суглинков, так как последние пучатся при замерзании, плохо уплотняются, размокают при увлажнении и легко размываются водой. Лучшие грунты для грунтовых перемычек — супеси и легкие суглинки. Грунтовые перемычки обычно устраи-

125

1-2м. вают

на сухих поймах для защи-.

ты котлована от паводковых вод при глубине последних не более

2 м.

';;/;777^У/У////У//У//уУу/;^/77?77,л

Рис. У.24. Грунтовые перемычки:

/ — кривая депрессии; 2 — ядро из глины; 3 — водоупор

В поперечном сечении перемычки имеют форму трапеции а шириной поверху от 1 до 2 м, в" зависимости от водопроницаемости грунтов, из которых они воз-] водятся, глубины воды, а также" необходимости размещения на! них различных строительных ме-^ ханизмов (насосов, кранов и пр.).» Ширина понизу определяется крутизной боковых откосов; со стороны котлована им придают уклон не круче 1:1, а со стороны воды 2 : 1—3: 1. При скорости течения воды до 0,1 м/с наружные откосы оставляют без крепления. При больших скоростях откосы укрепляют от размыва каменной наброской, мощением, хворостяной выстилкой и т. д. Перемычки нужно располагать на некотором удалении от бровки котлована, желательно за пределами призм обрушения его стен; в противном случае стены должны иметь крепления, рассчитанные на вес перемычек.

Для лучшей водонепроницаемости в теле перемычки может быть выложено ядро из мятой глины (рис. У.24, б). Если верхний слой грунта водоносный, то его прорезают глиняным ядром до во-доупора. На реках с песчаным руслом перемычки могут быть отсыпаны из местного песка (рис. У.24, в). При скорости течения воды до 0,5—0,7 м/с песок не уносится водой при отсыпке его непосредственно в воду, а в результате заиливания мелкими частицами, взвешенными в речной воде, даже крупнозернистые пески становятся водонепроницаемыми.

Песчаные перемычки применяют при глубине воды до 4 м, а иногда и до 6—8 м. Ширину поверху назначают не менее 2— 3 м. Крутизна откосов, определяемая углом естественного откоса песка, насыщенного водой, составляет для наружных откосов 3: 1—5: 1 и для внутренних 3: 1. Для удержания внутренних откосов от сползания и уменьшения объема песка со стороны котлована ставят деревянную стенку из козел и щитов. Козлы опускают на дно, пригружая их камнем, затем укладывают щиты, после чего отсыпают песок.

Откачивать воду из-за песчаной перемычки нужно осторожно, так как при быстром понижении уровня воды и резко возрастающем напоре песок не будет достаточно заилен и перемычка легко

может быть размыта. Песчаные перемычки имеют значительный объем; возводить их целесообразно средствами гидромеханизации (намывом).

Грунтовые перемычки рассчитывают на устойчивость против сдвига и на фильтрацию воды.

Вес 1 пог. м перемычки (см. рис. V. 24, а)

О=0,5(5 + *)Л'увзв.

Сдвигающими силами будут: статическое давление воды

|

1ГС = |

= 0,5А^ у»; |

|

динамическое давление воды |

|

|

1ГЯ = |

е. |

Проверку на сдвиг производят по формуле

С/ >1,5.

Количество воды (в м3/с), поступающей через 1 пог. м пере-

мычки

2Ь

9 =

Здесь В, Ь — ширина понизу и поверху, м; Н — высота перемычки, м; ■увзв — нормативный объемный вес грунта перемычки с учетом взвешивания в воде, тс/м3; Нв — глубина воды, м; V — скорость течения воды, м/с; § — ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2; / — коэффициент трения, принимаемый равным 0,5—0,3; Кф — коэффициент фильтрации грунта перемычки, м/с; Ь — проекция на горизонталь кривой депрессии, м.

По величине ^ находят приток воды, по которому подбирают необходимую производительность насосов для откачки воды из котлована.

Смешанные перемычки. Смешанные перемычки состоят из деревянных шпунтовых рядов, водонепроницаемость которых повышается грунтом или в редких случаях бетоном. Такие перемычки применяют при водопроницаемых грунтах для защиты котлована не только от поверхностных, но и от грунтовых вод.

Однорядная шпунтовая перемычка, состоящая из шпунтовой стенки, обсыпанной с одной стороны грунтом (рис. У.25, а), может быть одновременно использована для ограждения стен котлована; в этом случае ее укрепляют распорным креплением. Однорядные шпунтовые перемычки применяют при глубине воды до 2—3 м.

126

127

рядной

перемычки рассчитывают на усилия,

которым они подвергаются при разных

стадиях ее сооружения ^> (рис. У.25, е).

До откачки -^-~ воды из котлована стенки

испытывают: изнутри давление грунта

заполнения, насыщенного

водой, и снаружи >я?й^^^

давление

воды. Каждую стенку рассчитывают

отдельно, считая верхний конец

ее свободно опертым (закрепленным

схватками). После удаления воды из

котлована внешняя стенка снаружи

испытывает давление воды; обе стенки

изнутри испытывают давление грунта

заполнения и воды, которое условно

принимают в половинном размере:

Рис.

У.26. Ряжевая перемычка:

/

— водонепроницаемый экран; 2

— сжимы;

3

■ хомуты;

4

—

кули с глиной

М-А

'^Ж^Ч.Х\Ч^^ЛЧЧХ\УаЧ\>а^«^\Ч><\<»5'

V

Ж

Рис.

У.27. Деревянный бездонный ящик: Тб

—

тампонажный бетон

129

**К

> ^у/Ау^лууа-у/;

7^5^^^^^^^Ж^^^^^?7^^^?^5

б)

В)

7"

—7"

I—~—!—"1

2

1

УЛМКУ/А

Г

% ч>/а&у;иш

Рис. У.25. Смешанные перемычки:

/ — шпунт; 2 —распорное крепление; 3 —схватки; 4 — грунтовое заполнение

При постройке фундаментов мостовых опор, расположенных в русле рек, часто применяют двухрядные шпунтовые перемычки. Они (рис. У.25, б) состоят из двух деревянных (в редких случаях стальных) шпунтовых рядов, пространство между которыми заполнено водонепроницаемым грунтом. Внутренний шпунтовый ряд одновременно служит для защиты котлована от грунтовых вод и для укрепления стен котлована. Его забивают ниже дна котлована на глубину, обеспечивающую прочность и устойчивость ряда, а также устойчивость грунта основания. Внутренний шпунтовый ряд укрепляют распорным креплением. Наружный шпунтовый ряд, служащий для удержания грунтового заполнения и придания перемычке общей жесткости и устойчивости, а также для повышения-ее водонепроницаемости, забивают в дно реки на глубину не ме* нее 2 м. Головы маячных свай шпунтовых рядов соединяют горизонтальными схватками, которые обеспечивают совместную работу шпунтовых стен. Грунтовое заполнение создает водонепроницаемость перемычки. Для заполнения могут быть использованы любые грунты с содержанием глинистых частиц не более 20%. '

Ширину перемычек Ъ принимают не менее 1,5—=2 м.

Двухрядные шпунтовые перемычки применяют в грунтах, допускающих забивку деревянных шпунтов. Шпунтовые ряды двух-

128

ы

Ую-

*-*н — ^вн — Е'з "т~ 0 . '

Кроме этого, на внутреннюю стенку действует горизонтальное давление грунта стен котлована. Стенки на эти давления рассчитывают независимо друг от друга (см. п. У.4); расчет внутренней стенки производят с учетом горизонтальных распорных креплений.

Стальные шпунтовые перемычки '. Стальные шпунтовые перемычки, состоящие из одиночных шпунтовых рядов, находят преимущественное применение в современном мостостроении. Их достоинства—небольшое стеснение русла реки, воз-

1 Конструкцию и расчет шпунтовых ограждений см. в п. У.З и У.4.

5—2644

<

можность устройства при глубокой воде, большая прочность, воз можность погружения шпунтин в плотные грунты.

При глубине воды до 6—8 м применяют перемычки прямоуголб ного очертания в плане с распорным креплением. При бблыли глубинах более выгодны цилиндрические перемычки.

Ряжевые перемычки. Если ложе реки скальное или грунты № позволяют забить шпунт на требуемую глубину, то котлован защи щают ряжевыми перемычками. Такая перемычка состоит из ряжа загруженного камнем и песком (рис. У.26). Со стороны воды ряж! обшивают водонепроницаемой деревянной обшивкой из двух слое1 досок или забивают на небольшую глубину шпунтовые стенки. Пс дну реки для уменьшения фильтрации воды ряж обсыпают пескоь или обкладывают кулями с глиной. Ширина В ряжевых перемыче! принимается 0,5—0,9 Нв глубины воды, размеры отсеков — 2—2,5 м

Ряжи рубят из бревен диаметром 18—20 см; для экономии лесе их рубят, оставляя зазоры между бревнами. В местах пересеченш бревна соединяют стальными нагелями диаметром 19—22 мм I ставят вертикальные сжимы. На уровне второго или третьего венца располагают пол из бревен; снизу ставят на болтах хомуты иг полосовой стали. Летом ряжи заготовляют на берегу, доставляют по воде к месту установки и затем, загружая камнем, опускают не дно. Зимой ряжи можно рубить на льду над местом их погружения. Дно реки перед опусканием ряжей должно быть выровнено и спланировано.

Размеры ряжа должны быть достаточны для сопротивления сдвигу. Удерживающей силой будет собственный вес Р ряжа, равный объему по наружному очертанию, умноженному на объемный вес 1 тс/м3, если ряж затоплен водой, и 1,5 тс/м3, если ряж огражден водонепроницаемым экраном. Сдвигающими силами являются гидростатическое Шс и динамическое \РЯ давление воды.

Устойчивость на сдвиг будет обеспечена, если

где ? — коэффициент трения, равный 0,25—0,35; Р — вес ряжа с заполнением.

Кроме устойчивости проверяют давление на грунт, а также отсутствие отрицательных напряжений, при которых ряж может отрываться от основания. Момент всех сил относительно горизонталь» ной оси, проходящей через середину основания,

Отрицательных напряжений в основании не будет, если

м в

где В — ширина ряжа.

Давления на грунт (считая, что ряж опирается 2/3 своей площади)

ЪР [ бе \

Аналогично рассчитывают ряж на действие льда, навал судов и другие нагрузки.

Ряжевые перемычки требуют большого расхода леса, камня и других материалов, и применение их в каждом конкретном случае должно быть обосновано в техническом и экономическом отношениях.

Бездонные ящики. Бездонные ящики применяют в тех случаях, когда подошва фундамента расположена на уровне дна реки или имеет небольшое заглубление. В этих условиях, опустив ящик на спланированное дно, укладывают слой подводного бетона и после его затвердения, откачав воду, производят кладку фундамента насухо. Такой способ работ часто применяют при возведении свайных фундаментов.

Деревянный ящик (рис. У.27) состоит из каркаса, обшитого водонепроницаемой обшивкой. Обшивку делают из двух слоев досок с прокладкой между ними изоляции из толя, рубероида и пр. Доски располагают наклонно под углом 45°, поверхность их покрывают смолой или битумом, швы тщательно конопатят просмоленной паклей. Каркас состоит из брусчатых обвязок и стоек. Между стенами ящика ставят прочное крепление, обеспечивающее общую жесткость перемычки.

Аналогичной конструкции ящики могут быть сделаны из стали и железобетона. Железобетонные ящики, оставляют в теле фундамента, используя их как несущий элемент.

Инвентарные перемычки. При большом числе однотипных опор выгодно применять инвентарные сборно-разборные перемычки. Такая щитовая перемычка (рис. У.28, с) состоит из нижнего неизвле-каемого бездонного ящика, опускаемого в заранее приготовленные борозды в дне реки. Борозды разрабатывают водолазы. С наружной стороны по периметру ящика укладывают кули с глиной, мешки с цементом или же тампонажный бетон. К бездонному ящику на болтах присоединяют верхнюю разборную часть, состоящую из стоек и водонепроницаемых щитов. Щиты могут быть деревянными или стальными, из тонких листов, усиленных ребрами жесткости. Щиты снабжают направляющими, которые так же, как и стойки, удобно делать из стальных шпунтин.

Под защитой такой перемычки кладку фундамента ведут насухо, откачав воду после укладки подводным способом нижней бетонной подушки. Высота щитовых перемычек может достигать 7,5—10 м.

При большой глубине воды для ограждения фундамента можно использовать стальные понтоны КС, нашедшие широкое применение в мостостроении по предложению докторов техн. наук

130

-Б*

<

131

Рис. У.28. Инвентарные перемычки щитовая и из понтонов КС:

/ — стойки из стального шпунта; 2 — водонепроницаемые щиты; 3 — неизвлекаемая часть перемычки; 4 ~- тампонажный бетон; 5 — подушка из подводного бетона; 6 — понтоны КС; 7 — воздухопровод от компрессора; 8 — нож

Н. М. Колоколова и К. С. Силина. Понтоны КС представляют собой стальные замкнутые водонепроницаемые коробки размером 1,8x3,6x7,2 м. Между собой они скрепляются болтовыми соединениями, что позволяет собирать из них плавучие системы большой грузоподъемности (грузоподъемность одного понтона равна 27 т).

Перемычку собирают из понтонов (рис. У.28, б), устанавливаемых на ребро. Собранную перемычку опускают на дно, затопляя понтоны водой. Водонепроницаемость стыков обеспечивают прокладкой резины между понтонами. После возведения фундамента в понтоны подают сжатый воздух. Воздух отжимает воду, и понтоны свободно всплывают на поверхность реки.

Конструкции бездонных ящиков и инвентарных перемычек рассчитывают на наружное давление воды.