- •1.1. Основные понятия, классификация фундаментов и оснований

- •1.2. Развитие и особенности современного фундаментостроения

- •ГлаваIi естественные основания

- •11.3. Расчет деформаций естественных оснований

- •Глава III искусственно укрепленные

- •Глава IV конструкция и расчет

- •IV.!. Материал фундаментов

- •Глава V. Постройка фундаментов

- •У.7. Осушение котлованов

- •Глава VI конструкция свайных

- •VI. 1. Классификация свай

- •У11.2. Погружение свай

- •Глава VIII. Несущая способность свай

- •1Х.4. Проверка несущей способности фундаментов и перемещений опор

11.3. Расчет деформаций естественных оснований

одени нормативными документами не требуется. Однако в ряде случаев, например при совместном расчете системы основание^» сооружение, такой расчет необходим.

Расчет осадок уплотнения ведется в предположении, что грунт подчиняется законам линейно-деформируемой среды, когда деформации линейно зависят от давлений (первая фаза работы грунта, см. рис. II. 5, с). Теоретически максимальное давление на грунт, при котором существует линейная зависимость, определяется отсутствием под подошвой фундамента пластических зон (зон с нарушенным равновесием). Однако наблюдения за сооружениями показывают, что небольшое развитие зон пластических деформаций под гранями фундамента может быть допущено при прогнозировании осадок. Среднее давление на основание Я (в тс/м2), при котором еще возможно рассматривать грунт как линейно-деформируемую среду, определяется по СИиП И-15-74 формулой

Я-

"т2 (0,256уц + Ау'ц + си с1еТ11) =

с1Е?п +ЧРп — 0,5п

(11.14)

(АЬ\и + Вку'п + Оси)

где /яь т2 — коэффициенты условий работы основания, приведенные в табл. 11.14; кв — коэффициент надежности;

Фи — расчетный угол внутреннего трения грунта, залегающего под подошвой фундамента; Ь — ширина подошвы фундамента, м;

Таблица 11.14

Коэффициент

т, для сооружения

с жесткой схемой при отношении

длины к высоте

Уплотнение происходит в результате уменьшения пор между частицами грунта (первичная консолидация), что во влажных и во-донасыщенных грунтах связано с вытеснением из пор свободной воды. Вода вытесняется не мгновенно, а в течение некоторого отрезка времени, причем чем меньше размеры пор, тем длительнее нарастание деформации. Так, для полного уплотнения глинистых грунтов иногда требуются десятки лет.

В глинистых грунтах, кроме уплотнения, при некоторых величинах внешнего давления развиваются деформации ползучести (вторичная консолидация). Ползучесть — деформация при постоянном давлении — протекает в основном вследствие структурных изменений в строении глинистых частиц и водно-коллоидных пленок •связной воды. Деформации ползучести протекают весьма медленно и в зависимости от величины внешнего давления и других причин могут быть затухающими и незатухающими. Окончательные деформации сжатия грунтов носят названия конечных (стабилизированных) осадок. Для ответственных сооружений конечные осадки должны быть рассчитаны и сопоставлены с предельно допустимыми деформациями оснований. Расчет протекания деформаций во вре-

42

Крупноблочные с песчаным заполнением и песчаные, кроме мелких и пылева-тых

1,0

1,1 1.1

1,0 1,0 1.0

1,3

1,2

1,2 1,1 1,2

1,3 1,3

1,2 1,2 1.1

1,0

Пески мелкие: сухие и маловлажные насыщенные водой Пески пылеватые: сухие и маловлажные насыщенные водой Крупнообломочные с глинистым заполнением и глинистые с консистенцией /г<0,5 То же, с консистенцией /1,>0,5

1,1

Прииечании. 1. К жестким относятся конструкции, приспособленные к восприя» тгию дополнительных усилий от деформации основания.

Для гибких конструкций т2=1.

При промежуточных значениях / ^ коэффициент Шг определяется по интерполяции.

43

Таблица 11.15

|

Расчетный угол внутреннего трения у град |

А |

в |

и |

Расчетный угол внутреннего трення ю, град |

А |

в |

и |

|

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 |

0,18 0,23 0,29 0,36 0,43 0,51 0,61 0,72 0,84 0,98 |

1,73 1,94 2,17 2,43 2,72 3,06 3,44 3,87 4,37 4,93 |

4,17 4,42 4,69 5,00 5,31 5,66 6,04 6,45 6,90 7,40 |

30 32 34 36 38 40 42 44 45 |

1,15 1,34 1,55 1,81 2,11 2,46 2,87 3,37 3,66 |

5,59 6,35 7,21 8,25 9,44 10,84 12,50 14,48 15,64 |

7,95 8,55 9,21 9,98 10,80 11,73 12,77 13,96 14,64 |

■уи — расчетный объемный вес грунта, залегающего под подошвой фундамента, тс/м3; к — глубина заложения фундамента, м; ■у'н — расчетный объемный вес грунта, расположенного выше подошвы

фундамента, тс/м3; сц — расчетное значение удельных сил сцепления грунта, расположенного под подошной фундамента, тс/м2; А, В, Б — безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения, приведенные в табл. 11.15.

Коэффициент т.2 учитывают при жесткой конструкции надфун-даментной части сооружения, если в ней предусмотрены меры для восприятия дополнительных усилий, возникающих при осадках оснований. В остальных случаях, в частности в мостах, если пролетные строения не рассчитывают на деформации грунтов, коэффициент т2 принимают равным единице.

Коэффициент надежности /сн зависит от метода определения расчетных характеристик (уц. сп, у}, уп) грунтов; при определении

путем испытания образцов грунтов кн=1, при определении по таб* лицам без испытания образцов /сн=1,1.

Для расчета осадок в линейной фазе деформации грунтов необходимо соблюдение условия

Р<Я, (11.15)

где р — среднее давление по подошве фундамента от нормативных нагрузок.

В проектировании сооружений наибольшее применение получи* ли два метода расчета конечных осадок: метод послойного сумми- . рования и метод эквивалентного слоя.

Расчет осадок методом послойного суммирования. Этот метод применяют при сжимаемых грунтах, залегающих на достаточно большую глубину. Основание рассматривают как линейно деформируемое полупространство, загруженное нагрузкой р, равномерно

44

Таблица 11.16

|

2г |

|

|

Коэффициент |

а для фуида |

мента |

|

| |

|

Ь |

|

прямоугольного |

с соотношением сторс |

н п=1/Ь, равным |

| |||

|

нли |

|

|

|

|

|

|

ленточного | |

|

г |

круглого |

|

|

|

|

|

|

при п>10 |

|

т=' г |

|

1 |

1,4 |

1,8 |

2,4 |

3,2 |

5 |

|

|

0 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

|

0,4 |

0,949 |

0,960 |

0,972 |

0,975 |

0,976 |

0,977 |

0,977 |

0,977 |

|

0,8 |

0,756 |

0,800 |

0,848 |

0,866 |

0,875 |

0,879 |

0,881 |

0,881 |

|

1,2 |

0,547 |

0,606 |

0,682 |

0,717 |

0,740 |

0,749 |

0,754 |

0,755 |

|

1,6 |

0.390 |

0,449 |

0,532 |

0,578 |

0,612 |

0,630 |

0,639 |

0,642 |

|

2 |

0,285 |

0,336 |

0,414 |

0,463 |

0,505 |

0,529 |

0,545 |

0,550 |

|

2,4 |

0,214 |

0,257 |

0,325 |

0,374 |

0,419 |

0,449 |

0,470 |

0,477 |

|

2,8 |

0,165 |

0,201 |

0,260 |

0,304 |

0,350 |

0,383 |

0,410 |

0,420 |

|

3,2 |

0,130 |

0,160 |

0,210 |

0,251 |

0,294 |

0,329 |

0,360 |

0,374 |

|

3,6 |

0,106 |

0,130 |

0,173 |

0,209 |

0,250 |

0,285 |

0,320 |

0,337 |

|

4 |

0,087 |

0,108 |

0,145 |

0,176 |

0,214 |

0,248 |

0,285 |

0,306 |

|

4,4 |

0,073' |

0,091 |

0,122 |

0,150 |

0,185 |

0,218 |

0,256 |

0,280 |

|

4,8 |

0,067 |

0,077 |

0,105 |

0 130 |

0,161 |

0,192 |

0,230 |

0,258 |

|

5,2 |

0,053 |

0,066 |

0,091 |

0,112 |

0,141 |

0,170 |

0,208 |

0,239 |

|

5,6 |

0,046 |

0,058 |

0,079 |

0,099 |

0,124 |

0,152 |

0,189 |

0,223 |

|

6 |

0,040 |

0,051 |

0,070 |

0,087 |

0,110 |

0,136 |

0,172 |

0,208 |

|

6,4 |

0,036 |

0,045 |

0,062 |

0,077 |

0,098 |

0,122 |

0,158 |

0,196 |

|

6,8 |

0,032 |

0,040 |

0,055 |

0,069 |

0,088 |

0,110 |

0,144 |

0,184 |

|

7,2 |

0,028 |

0,036 |

0,049 |

0,062 |

0,080 |

0,100 |

0,133 |

0,175 |

|

7,6 |

0,024 |

0,032 |

0,044 |

0,056 |

0,072 |

0,091 |

0,123 |

0,166 |

|

8 |

0,022 |

0,029 |

0,040 |

0,051 |

0,066 |

0,084 |

0,113 |

0,158 |

|

8,4 |

0,021 |

0,026 |

0,037 |

0,046 |

0,060 |

0,077 |

0,105 |

0,150 |

|

8,8 |

0,019 |

0,024 |

0,034 |

0,042 |

0,055 |

0,070 |

0,098 |

0,144 |

|

9,2 |

0,018 |

0,022 |

0,031 |

0,039 |

0,051 |

0,065 |

0,091 |

0,137 |

|

9,6 |

0,016 |

0,020 |

0,028 |

0,036 |

0,047 |

0,060 |

0,085 |

0,132 |

|

10 |

0,015 |

0,019 |

0,026 |

0,033 |

0,044 |

0,056 |

0,079 |

0,126 |

|

11 |

0,011 |

0,017 |

0,023 |

0,029 |

0,040 |

0,050 |

0,071 |

0,114 |

|

12 |

0,009 |

0,015 |

0,020 |

0,026 |

0,034 |

0,044 |

0,060 |

0,104 |

Примечание. Для промежуточных значений т и ЦЪ коэффициент рассеивания а определяется интерполяцией.

распределенной по прямоугольной площадке с сторонами I и Ь (1>Ь) или по кругу радиуса г. Из курса механики грунтов известно, что давление р с глубиной уменьшается (рассеивается) и на глубине г от уровня приложения нагрузки оно — под центром пло-шадок

рг=ар, (И. 16)

где а — коэффициент рассеивания, определяемый по табл. 11.16 в зависимости от параметров 2г/Ь и ЦЪ, а для круга — от г/г.

Давления под углами прямоугольной площадки находят по формуле

Руг= 0,25ар,

но а определяют в зависимости от параметра г\Ъ.

Вертикальное давление от той же нагрузки на глубине г под любой точкой поверхности грунта легко находят по способу «угло-

45

"■} в)

в

-

в"

в в

вых точек», согласно которому для вычисления давления в некоторой точке С нужно построить четыре прямоугольника так, чтобы точка С в каждом из них была бы угловой. Тогда, по принципу независимости действия сил, давление в точке С будет равно алгебраической сумме давлений в угловых точках этих прямоугольников. Так, если точка С лежит внутри основного прямоугольника АВЮЕ (рис. 11.14, а), то построив прямоугольники /, //, /// и IV и находя для каждого из них в угловой точке С давления ргс\, р2Сп,

РгсШ И ргсгу, ПОЛуЧИМ р2с = ргс1 + РгсИ + ргсШ + Ргс1У. ЕСЛИ ТОЧКа С

лежит вне контура прямоугольника АВБЕ (рис. 11.14, б), то ргс= =р2с1+р2с1у—ргсп—ргсщ (в этом случае вводятся фиктивные площади // и ///).

Давление в грунте слагается из давления от собственного веса грунта и давления, передаваемого фундаментом.

Давление от собственного веса грунта называется бытовым. На рассматриваемой глубине оно равно весу вышележащего столба грунта. В слоях, расположенных ниже подошвы фундамента, возникают дополнительные давления, которые и вызывают деформации (осадки) грунтовой толщи. Дополнительные давления равны разности между давлением от фундамента и бытовым давлением:

Рг =ар0=а(р — дн), (П. 17)

где рг — дополнительное давление на глубине, считая от подошвы фундамента; Рй — добавочное давление под подошвой фундамента; р — давление под подошвой фундамента; дн — бытовое давление на уровне подошвы фундамента.

Если р>дн, то дополнительное давление уплотняет грунты; в этом случае его часто называют уплотняющим. Если р<дн, то дополнительное давление отрицательно и тогда оно вызывает разуплотнение грунта. Разуплотнение наблюдается при вскрытии глубоких и широких котлованов, карьеров и пр. После того, как верхний слой грунта будет удален, вскрытая поверхность, например дно котлована, не будет испытывать давления и вследствие упругих свойств грунта ее уровень несколько повысится.

Дополнительное давление может возникнуть и под подошвой существующего фундамента, если рядом с ним возводится новое сооружение, что необходимо учитывать при проектировании. В искусственных сооружениях это может быть при уширении опор, при возведении нового моста рядом с существующим и т. д. Большое влияние на осадки устоев оказывают насыпи земляных подхо- _ дов, если их отсыпают после возведения устоев; в таких же условиях находятся подпорные стенки. Действительно, под подошвой фундамента от вертикальных сил и горизонтального давления грунта

46

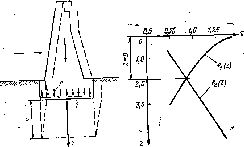

возникают давления по эпюре 1 (рис. 11.15, а). Если насыпь отсыпают после постройки устоя, то от ее веса в грунте возникнут давления по эпюре 2, которые будут суммироваться с первоначальными. В результате суммарные давления под подошвой будут распределены по одной из трех условных эпюр: трапецеидальной с наибольшей ординатой под передней гранью, прямоугольной и трапецеидальной с наибольшей ординатой под задней гранью. В первом случае устой получит крен в сторону пролета, во втором — осадка будет равномерная, в третьем — крен будет в сторону

насыпи.

Перечисленные виды деформаций устоев наблюдались на ряде мостов. Для их исправления требовались значительные затраты

средств.

&<

а: 5;

ЩЩХП^1

Рис. 11.15. Схемы к учету веса насыпи

Определение

дополнительных давлений, возникающих

под подошвой фундаментов устоев от

веса насыпей подходов, разработано

А. А. Лугой. Им предложены следующие

простые формулы (рис. 11.15, б):

47

(Н.18в)

(II. 18г) (И.18д)

дополнительное

давление от веса насыпи под задней

гранью фундамента

(II.

18а)

Р\=

И1

VII

Л'!

то

же, под передней гранью фундамента

рГ2=а"2уиН';

(11.186)

дополнительное

давление от веса конуса под передней

гранью фундамента

Суммарные давления под подошвой:

2/>1 —Р1 + 'рЬ

21р2 — Ръ + р\ + р2.

Здесь рх, р2, р2— дополнительные давления, кгс/см2; -уи — вес грунта насыпи, тс/м8; Н' — высота насыпи, м; Я" — высота конуса, м;

а1» а2 — коэффициенты по табл. 11.17; а"—коэффициент по табл. 11.18;

2

Р\, Рг — давления под гранями фундамента без учета влияния веса насыпи.

Стабилизированные (окончательные) осадки фундаментов определяют от средних давлений на грунт, вызванных нормативными нагрузками. Методом послойного суммирования осадки вычисляют в следующей последовательности.

Таблица 11.17

|

К 5* |

|

Значения коэффициентов |

эложения а А, м |

сыпи Я', м |

Значения коэффициентов | |||||||||

|

га ^ |

|

а„ нрн ширине |

|

а при ширине | ||||||||||

|

« <и |

Е га о о (2 |

"1 |

подошвы, м |

"5 га К к *= к га ю « ч :>> |

га к о СО |

*1 |

подошвы, м | |||||||

|

е га 5 |

«5 |

10 |

15 |

«5 |

10 |

15 | ||||||||

|

5 |

10 20 30 |

0,045 0,050 0,050 |

0,010 0,010 |

0,005 0,005 |

— |

20 |

10 20 30 |

0,030 0,035 0,040 |

0,020 0,030 |

0,015 0,020 0,020 |

0,010 0,015 0,015 | |||

|

10 |

10 20 30 |

0,040 0,045 0,050 |

0,020 0,025 |

0,005 0,010 0,010 |

0,005 0,005 |

25 |

10 20 30 |

0,025 0,030 0,035 |

0,020 0,030 |

0,015 0,025 0,020 |

0,015 0,020 0,020 | |||

|

15 |

10 20 30 |

0,035 0,040 0,045 |

0,020 0,025 |

0,010 0,015 0,015 |

0,005 0,010 0,010 |

30 |

10 20 30 |

0,020 0,025 0,030 |

0,020 0,030 |

0,020 0,025 0,025 |

0,015 0,020 0,020 | |||

48

Таблица 11.18

|

Глубина |

Значение коэффициента а при высоте насыпн Я', м |

Глубина заложения фунцамента й, м |

Значение коэффициента а9 при высоте насыпи Я', м | ||||||

|

фундамента й, м |

10 |

20 |

30 |

|

10 |

20 |

30 | ||

|

юою |

0,04 0,03 0,02 |

0,05 0,04 0,03 |

0,06 0,05 0,04 |

20 25 30 |

0,01 0,00 0,00 |

0,02 0,01 0,00 |

0,03 0,02 0,01 | ||

1. Определяют среднее давление по подошве фундамента от нормативных нагрузок

2> р[ + р1 + р1 „ п

Р=^Г + г; (ПЛ9)

р 2^

где ЛN — сумма вертикальных сил;

Р — площадь подошвы фундамента.

Если влияние веса насыпи не учитывают (например, при расчете осадок промежуточных пор моста), то последний член в формуле (11.19) отсутствует.

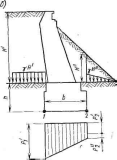

2. Строят эпюру бытовых давлений от собственного веса грун та (рис. 11.16).

Для этого вычисляют бытовое давление на глубине г/ от кровли 1-ГО СЛОЯ

1—1

Ц&АМ/ЛЩ

?

,= утг]

+ 2т»А-

(И.20а)

Слой I

' 1

СпойЕ

///У/////У7//////\

777777777777777777^^77777777777777^

Слой ь-ый ' УГрВ

Объемный вес водопроницаемого грунта определяют с учетом взвешивания его водой, а бытовое давление в водонепроницаемых слоях по формуле

I—1

Я г=УП1г'1+'^уи1Н1+Нву^(11.2Щ

*| 1

Здесь \Ч11 — объемный вес 1-го слоя;

кг — мощность (толщина) 1-го слоя;

1гв — глубина воды над водоупорным слоем.

*1йнт

Рис. 11.16. Схема к расчету осадок фундамента методом послойного суммирования

3. Вычисляют дополнительное (уплотняющее) давление под подошвой фундамента: Ро=р — дн- (Н.21)

49

4. Пользуясь табл. 11.16, определяют дополнительные давления для точек, расположенных на разных глубинах г под центром по-; дошвы фундамента:

Л= РФ- (И-22)

Дополнительные давления определяют для всех границ раздела различных слоев грунтов, а внутри каждого слоя — приблизительно . через каждые 0,4 Ь. Эпюру дополнительных давлений строят на участке от подошвы фундамента до той глубины 2акт, на которой дополнительное давление Ржяш составляет 20% бытового цгшл . Толща грунта высотой лакт (см. рис. 11.16) называется активной зоной.

5. Вычисляют осадку фундамента, равную сжатию грунтов в пределах активной зоны:

, „ V-, Рг + Рг^ь.

(11.23)

2Я

•Ъ=0,8

2 „„

'

А,

■ы

где

рг — дополнительное давление на глубине г верхней границы элементарного слоя, тс/м2;

рг+д—дополнительное давление на глубине (г+А) нижней границы элементарного слоя, тс/м2; Ем — модуль деформации (-го слоя грунта, тс/м2;

Д— толщина элементарного слоя, выделенного из слоя I однородного грунта, м; 0,8 — обобщенный коэффициент, учитывающий стесненность бокового расширения грунта.

Знак суммы распространяется на всю высоту 2акт активной зоны.

Модуль деформации Ем определяют по результатам испытаний грунтов строительной площадки пробными статическими нагрузками или по результатам лабораторных испытаний грунтов на сжимаемость на приборе трехосного сжатия. В качестве ориентировочных значения Еа можно принимать по табл. 11.1 и П.З.

Вычисление осадок рекомендуется производить в табличной форме:

Если в пределах активной зоны 2акт залегает слой плотного несжимаемого грунта (например, скальная порода), то осадки определяют с учетом ограниченной толщины сжимаемых грунтов. По

Форма

|

№ |

г |

г Ь |

", |

Рг |

Рг+Ь |

Рг+Рг+\ |

д |

Еы |

Рг+Р(+& |

|

|

2 |

1Е | |||||||

|

1 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2=. .

5=0,82=

50

СИиП II-15-74 сжимаемая толщина грунта в этом случае принимается до кровли несжимаемого слоя, за который принимается грунт (порода) е модулем деформации /:0=1000 кгс/см2. Для фундаментов с большой площадью основания (Ь или с?>10 м) при модуле деформации грунтов ,Е0^Ю0 кгс/см2 расчетная толщина сжимаемого слоя

Осадка 5 фундамента при конечной мощности Н сжимаемой толщи вычисляют по формуле

3=ЬрМ^

К1~^~1

■ (Н-24)

1=1

Здесь Но, 1 — принимают равными при глинистых грунтах соответственно Эми 0,15, при песчаных — 6 м и 0,1; р — среднее давление на грунт под подошвой фундамента (без

вычета бытового давления); п — число слоев с различными Е^;

Кг — коэффициент для 1-го слоя, приведенный в табл. 11.19 и зависящий от параметров ЦЬ и 2г/Ь для прямоугольника н г/г для круга; М — коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений в уровне кровли несжимаемого слоя для пределов отношения т'=2ЩЪ или т'=Н/г:

При 0</я'^0,5 М=1,0

» 0,5<т'<1 М=0,95

» 1<т'<2 М=0,90

» 2<т'=^3 М=0,80

» 3<т'^5 .. М=0,75

Расчет осадок по методу «эквивалентного слоя» (метод Н. А. Цы-товича). Расчет осадок послойным суммированием требует довольно громоздких вычислений. Кроме того, он основан на ряде допущений, снижающих точность определения осадок (осредненный коэффициент поперечной деформации грунта, условность ограничения активной зоны и пр.). Этих недостатков лишен метод «эквивалентного слоя», разработанный И. А. Цытовичем. «Эквивалентным слоем» называют толщу грунта, которая при нагрузке р0, распределенной по неограниченной площади загружения (одномерная задача), дает осадку, равную осадке того же грунта, загруженного той же нагрузкой р0, но по ограниченной площади (пространственная задача) .

На рис. 11.17 показана схема к расчету осадки фундамента ограниченных размеров и эквивалентная ей расчетная схема осадки грунта при неограниченной нагрузке. В последнем случае осадку равную осадке фундамента, определяют по простой формуле компрессионного сжатия

5 = П.эа0р0. (II. 25 )

51

Таблица 11.19

|

|

|

Коэффициент к, для фундамента |

| ||||||

|

2г т= Ь |

|

прямоугольного с соотношением сторон «=//&, |

| ||||||

|

или |

|

равным |

| ||||||

|

|

круглого радиусом г |

|

ленточного | ||||||

|

т= |

|

|

|

|

|

|

при п>10 | ||

|

Т |

|

1 |

1,4 |

1,8 |

2,4 |

3,2 |

5 |

| |

|

0,0 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 | |

|

0,4 |

0,090 |

0,100 |

0,100 |

0,100 |

0,100 |

0,100 |

0,100 |

0,104 | |

|

0,8 |

0,179 |

0,200 |

0,200 |

0,200 |

0,200 |

0,200 |

0,200 |

0,208 | |

|

1.2 |

0,266 |

0,299 |

0,300 |

0,300 |

0,300 |

0,300 |

0,300 |

0,311 | |

|

1,6 |

0,348 |

0,380 |

0,394 |

0,397 |

0,397 |

0,397 |

0,397 |

0,412 | |

|

2,0 |

0,411 |

0,446 |

0,472 |

0,482 |

0,486 |

0,486 |

0,486 |

0,511 | |

|

2,4 |

0,461 |

0,499 |

0,538 |

0,556 |

0,565 |

0,567 |

0,567 |

0,605 | |

|

2,8 |

0,501 |

0,542 |

0,592 |

0,618 |

0,635 |

0,640 |

0,640 |

0,687 | |

|

3,2 |

0,532 |

0,577 |

0,637 |

0,671 |

0,696 |

0,707 |

0,709 |

0,763 | |

|

3,6 |

0,558 |

0,606 |

0,676 |

0,717 |

0,750 |

0,768 |

0,772 |

0,831 | |

|

4,0 |

0,579 |

0,630 |

0,708 |

0,756 |

0,796 |

0,820 |

0,830 |

0,892 | |

|

4,4 |

0,596 |

0,650 |

0,735 |

0,789 |

0,837 |

0,867 |

0,883 |

0,949 | |

|

4,8 |

0,611 |

0,668 |

0,759 |

0,819 |

0,873 |

0,908 |

0,932 |

1,001 | |

|

5,2 |

0,624 |

0,683 |

0,780 |

0,884 |

0,904 |

0,948 |

0,977 |

1,050 | |

|

5,6 |

0,635 |

0,697 |

0,798 |

0,867 |

0,933 |

0,981 |

1,018 |

1,095 | |

|

6,0 |

0,645 |

0,708 |

0,814 |

0,887 |

0,958 |

1,011 |

1,056 |

1,138 | |

|

6,4 |

0,653 |

0,719 |

0,828 |

0,904 |

0,980 |

1,031 |

1,090 |

1,178 | |

|

6,8 |

0,661 |

0,728 |

0,841 |

0,920 |

1,000 |

1,065 |

1,122 |

1,215 | |

|

7,2 |

0,668 |

0,736 |

0,852 |

0,935 |

1,019 |

1,088 |

1,152 |

1,251 | |

|

7,6 |

0,674 |

0,744 |

0,863 |

0,948 |

1,036 |

1,109 |

1,180 |

1,285 | |

|

8,0 |

0,679 |

0,751 |

0,872 |

0,960 |

1,051 |

1,128 |

1,205 |

1,316 | |

|

8,4 |

0,684 |

0,757 |

0,881 |

0,970 |

1,065 |

1,146 |

1,229 |

1,347 | |

|

8,8 |

0,689 |

0,762 |

0,888 |

0,980 |

1,078 |

1,162 |

1,251 |

1,376 | |

|

9,2 |

0,693 |

0,768 |

0,896 |

0,989 |

1,089 |

1,178 |

1,272 |

1,404 | |

|

9,6 |

0,697 |

0,772 |

0,902 |

0,998 |

1,100 |

1,192 |

1,291 |

1,431 | |

|

10,0 |

0,700 |

0,777 |

0,908 |

1,005 |

1,110 |

1,205 |

1,309 |

1,456 | |

|

11,0 |

0,705 |

0,786 |

0,922 |

1,022 |

1,132 |

1,233 |

1,349 |

1,506 | |

|

12,0 |

0,710 |

0,794 |

0,933 |

1,037 |

1,151 |

1,257 |

1,384 |

1,550 | |

|

\ { \ |

\ |

У'"о |

\ \ \ \ \ . |

|

\ ' |

{ |

|

"^ |

|

г? |

|

|

-Л |

|

: |

1 |

|

|

Рис. 11.17. Схема к расчету осадок методом «эквивалентного слоя»

Мощность эквивалентного слоя находится по формуле Н. А. Цы-товича

Лэ =А<*>Ь

(11.26)

(1-Ю)2_

при А-

-2цо

Здесь Не — толщина эквивалентного слоя грунта, см;

Со — коэффициент относительной сжимаемости грунта, см2/кгс; Ро — добавочное (уплотняющее) давление, кгс/см2; А — коэффициент, зависящий от коэффициента Цо бокового расширения грунта; е> — коэффициент, зависящий от размеров и формы подошвы фундамента, а также от его жесткости; Ь — ширина подошвы фундамента, см.

Для прямоугольной подошвы фундаментов со сторонами Ь и I (Ь<1) значения коэффициента Лео для абсолютно гибкого (Лсоо) и абсолютно жесткого (Лсосопзт.) фундамента приведены в табл. 11.20.

Активную зону сжатия грунта под фундаментом (см. рис. 11.17) приближенно определяют заменой криволинейной эпюры давлений в грунте треугольной с вершиной на глубине Яакт = 2/га.

Осадка каждой точки при абсолютно гибком фундаменте находится способом угловых точек, полагая для угловой точки С прямоугольника

Аос= 0,5А<л0.

|

1,08 |

1,58 |

1,24 |

2,02 |

|

1,32 |

1,91 |

1,52 |

2,44 |

|

1,49 |

2,16 |

1,72 |

2,76 |

|

1,76 |

2,51 |

2,01 |

3,21 |

|

1,97 |

2,77 |

2,26 |

3,53 |

|

2,11 |

2,96 |

2,42 |

3,79 |

|

|

3,14 |

— |

4,00 |

|

— |

3,26 |

— |

■4,18 |

|

— |

3,38 |

— |

4,32 |

|

— |

3,49 |

— |

4,46 |

|

2,60 |

3,58 |

2,98 |

4,58 |

1 1.5

2 3 4 5 6 7 8 9 >10

1,37 1,66 1,88 2,18 2,41 2,58 2,72 2,84 2,94 3,03 3,12

1,58 1,94 2,20 2,59 2,90 3,10

3,82

Таблица 11.20

|

|

Галька и гравий |

Пески |

|

Суглинки пластичные |

Глины и суглинки | ||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

мигконластич- | |||||||||||||||

|

торой |

Твердые глины и суглинки |

|

Супеси |

Глины пластичные |

ные | ||||||||||||||||

|

№ |

р.»-ОД |

Но = 0,2 |

[%= |

0,25 |

р.о = 0,3 |

Но = 0,35 |

а0=0,4 | ||||||||||||||

|

ошен |

|

1 |

|

1 |

|

с |

|

1 |

|

■■л |

|

с | |||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

о |

(-1 |

|

|

|

| |||||||||

|

& |

3 |

э |

г |

8 |

3 |

3 |

Э |

|

3 |

3 |

|

| |||||||||

|

«< |

ч |

ч |

ч; |

■ч; |

Ч |

Ч |

■ч; |

"ЧС |

ч: |

■Ч |

«с | ||||||||||

|

1,13 |

0,89 |

1,20 |

0,94 |

1,26 |

0,99 | ||||||||||||||||

|

1,37 |

1,09 |

1,45 |

1,15 |

1,53 |

1,21 | ||||||||||||||||

|

1,55 |

1,23 |

1,63 |

1,30 |

1,72 |

1,37 | ||||||||||||||||

|

1,81 |

1,46 |

1,90 |

1,54 |

2,01 |

1,62 | ||||||||||||||||

|

1,99 |

1,63 |

2,09 |

1,72 |

2,21 |

1,81 | ||||||||||||||||

|

2,13 |

1,74 |

2,24 |

1,84 |

2,37 |

1,94 | ||||||||||||||||

|

2,25 |

|

2,37 |

— |

2,50 |

— | ||||||||||||||||

|

2,35 |

— |

2,47 |

— |

2,61 |

— | ||||||||||||||||

|

2,43 |

— |

2,56 |

— |

2,70 |

— | ||||||||||||||||

|

2,51 |

— |

2,64 |

— |

2,79 |

— | ||||||||||||||||

|

2.58 |

2,15 |

2.71 |

2,26 |

2,86 |

2,38 | ||||||||||||||||

53

ю

1=п

лоср=

|-1

„ (П.27)

2й;

тде кг — мощность 1-го слоя грунта в пределах активной зоны; а01 — коэффициент относительной сжимаемости 1-го слоя; .г* — расстояние от середины 1-го слоя до вершины треугольной эпюры уплотняющих давлений.

Эквивалентный слой Нэ определяют для среднего значения коэффициента {го-Расчет фильтрационной консолидации. При фильтрационной консолидации •осадка 5( за время I, считая от начала загружения грунта постоянным добавочным давлением, вычисляется по формуле

5,= КЗ, (11.28)

где 5 — конечная (стабилизированная) осадка уплотнения;

V — степень консолидации.

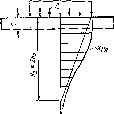

Степень консолидации зависит от физических свойств глинистого грунта, условий его загружения и условий фильтрации. Если фильтрация возможна только в нем (рис. 11.18), то в зависимости от закона распределения уплотняющего давления в толще глинистого грунта будут наблюдаться три случая степени консолидации:

случай 0 — уплотняюшее давление постоянно по глубине (рис. 11.18, а):

^0=1-4- У! -4е-тЗЛ\ (И.29а)

т-1,3...

случай I — уплотняющее давление распределяется по закону треугольника с «ершиной вверху (рис. 11.18, б):

а)

ГОПХ01П

■*:

в)

шшшшш.

//■'У/У////У/У//У//'///// у/У/////.у//.л.. /У//

3) е)

|

|ПП^*г | |||

|

1 | |||

|

|

1 |

|

1 |

|

•^ |

1 |

|

/"' |

|

|

^ |

--' |

|

|

1 |

1 |

|

1 1 |

УУУ//УА Ш<

Рис. 11.18. Схемы к расчету фильтрационной консолидации

Значения N для этих случаев загружения и различной степени консолидации V приведены в табл. 11.21. Пользуясь таблицей и задаваясь величиной V, находят А' и по формуле (11.30) определяют время I, за которое грунт получит осадку 5(. Если грунт уплотняется давлениями, изменяющимися по закону трапеции, то N находится по формулам:

случай 0—I при Ро1<Ро2 (рис. 11.18, г)

случай 0—II при ро1>Рог (рис. 11.18, д)

N.

ОН"

^2 + (ЛГ0—ЛГа)/'.

2 ^Н"гУ"">

32

т=1,3.

случай II — уплотняющее давление распределяется по закону треугольника •с вершиной внизу (рис. 11.18, в):

°° г ятя -1

'■—■=■ 2 ± .--^и '-*'" <"-29">

т-1,3... I- Лт Л

ЭДри

Ы= "

, (11.30)

с - *ф

ЙО'Уш,

Здесь к — толщина уплотняемого грунта, см; * — время уплотнения, с; с» — коэффициент консолидации, см2/с; Кф — коэффициент фильтрации грунта, см/с; Со — коэффициент относительной сжимаемости грунта, см2/кгс; у-иг — удельный вес воды, кгс/см3; е — основание натуральных логарифмов.

54

Значения интерполяционных коэффициентов / и /' в зависимости от отношения ры/ро2 приведены в табл. 11.22.

Фильтрация воды из пор грунта возможна, если уплотняющее давление превысит структурную прочность грунта, а паровое давление превысит начальный градиент фильтрации. Это учитывается множителем В перед знаком X в формулах (П.29а)., (11.296) и (П.29в). С учетом сжимаемости поровой воды

1 В=

1 +а- «Р0

а0

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 11.21 | |||

|

|

Величина ./V для случая |

V |

Величина ./V для случая | ||||||

|

V |

0 |

I |

II |

0 |

I |

II | |||

|

0,1 |

0,02 |

0,12 |

0,005 |

0,6 |

0,71 |

0,95 |

0,42 | ||

|

0,2 |

0,08 |

0,25 |

0,02 |

0,7 |

1,0 |

1,24 |

0,69 | ||

|

0,3 |

0,17 |

0,39 |

0,06 |

0,8 |

1,40 |

1,64 |

1,08 | ||

|

0,4 |

0,31 |

0,55 |

0,13 |

0,9 |

2,09 |

2,35 |

1,77 | ||

|

0,5 |

0,49 |

0,73 |

0,24 |

0,95 |

2,80 |

3,17 |

2,54 | ||

55-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Та |

блица И.2| | |

|

Рог/Роз |

/ |

Ан/Л>01 |

/' |

РО1/Р0* |

/ |

Л) 1/002 |

/' |

Рог/Рог |

/ |

Р<н/Ро» |

" |

|

0,0 |

1,0 |

1 |

1,0 |

0,4 |

0,46 |

4 |

0,45 |

0,8 |

0,12 |

12 |

1 0,20 1 |

|

0,1 |

0,84 |

1,5 |

0,83 |

0,5 |

0,36 |

0 |

0,39 |

0,9 |

0,06 |

15 |

0,17 1 |

|

0,2 |

0,69 |

2 |

0,71 |

0,6 |

0,27 |

7 |

0,30 |

1 |

0,0 |

20 |

0,13 -^ |

|

0,3 |

0,56 |

3 |

0,55 |

0,7 |

0,19 |

9 |

0,25 |

|

|

|

|

при коэффициенте сжимаемости поровой воды

ат= (1—0)

Ра

и начальном коэффициенте порового давления

Ро = 1 "

Здесь ра — атмосферное давление, кгс/см2;

О — коэффициент водонасыщения грунта; п — пористость грунта; Ротр — структурная прочность грунта, кгс/см2;

р— давление на грунт, при котором возникает фильтрация воды,, кгс/см2. Если возможна двусторонняя фильтрация воды вверх и вниз (рис. 11.18, г), то при постоянном уплотняющем давлении вместо мощности И, сжимаемого слоя. нужно подставить величину 0,5й и расчет вести по случаю 0. При внешней уп-'-лотняющей нагрузке, расположенной по площади прямоугольника (рис. 11.19), что соответствует воздействию фундаментов, к приравнивается активной зоне, равной 2кэ, где ка— эквивалентный слой грунта, определяемый по формуле (11.26).

В зависимости от напластования грунтов будем иметь при этом следующие возможные случаи.

Толща глинистого грунта превышает (или равна) активную зону, фильтрация воды только вверх (рис. 11.19, а), расчет ведется по случаю II при к—к3;

толща глинистого грунта равна активной зоне, фильтрация воды вверх и вниз (рис. 11.19, б), расчет ведется по случаю 0 при к=кэ;

толща глинистого грунта меньше активной зоны, фильтрация воды вверх и вниз (рис. 11.19, в), расчет ведется по случаю 0—II при 0,5/гэ;

толща глинистого грунта меньше активной зоны, фильтрация воды только вверх (рис. 11.19, г), расчет ведется по случаю 0—II при к=ктп.

|

В)

/ |

и \ и | |||

|

| ||||

|

, |

♦ |

/ | ||

|

•ч |

А |

./ | ||

|

<~ч1 |

т |

у | ||

|

II |

|

И | ||

|

" 1 > |

{■■ |

| ||

|

|

•,;.:/;■ | |||

|

?4 а |

/: |

| ||

|

|

Ьууу^ |

'-"■ | ||

а)

|

|

1 | |г " у | |

|

| ||

|

|

I |

|

|

<Х1 II |

* |

|

|

-% |

т |

|

|

1 |

| |

|

|

' ' УУУ, |

УУУ/УУУШУ/ |

Расчет осадок с учетом ползучести грунтов. Протекание осадок фундаментов во времени зависит не только от выжимания воды из пор грунта, но также и от его ползучести. Ползучесть присуща глинистым грунтам. При твердой и полутвердой их консистенции осадки ползучести могут превышать фильтрационные

осадки в 1,5—2 раза.

Ползучесть возникает при давлениях на грунт, превышающих его структурную прочность, когда жесткие связи между его частицами оказываются разрушенными. В начальный период в фазе неустановившейся ползучести, деформации нарастают относительно быстро главным образом за счет все большего разрушения структурных связей и закрытия имеющихся в грунте микротрещин. Далее наступает фаза установившейся ползучести. В этой фазе происходит сложный процесс постепенного разрушения водноколлоидных связей с одновременным образованием новых. Если разрушение этих связей опережает образование новых, то деформации ползучести не затухают и переходят в прогрессирующую ползучесть. В противном случае деформации ползучести постепенно затухают и прекращаются. Прогрессирующая ползучесть грунтов оснований недопустима, так как приводит к полному разрушению сооружения.

Многочисленные экспериментальные исследования показывают, что объемной ползучести глинистых грунтов, вызывающей осадки фундаментов, в наибольшей степени соответствует модель линейной наследственной ползучести Болышана — Вольтерра. Согласно этой модели осадка грунта при безграничном в плане нагру-жении (одномерная задача)

5,= /шо[\ + -^-(1-е-6>')^,

где к — мощность сжимаемой толщи;

р — равномерно распределенное внешнее давление;

Со' — относительный коэффициент первичной консолидации при р=1; • 6,61 — параметры ползучести, определяемые специальными опытными исследованиями образцов грунта.

При действии местной нагрузки (пространственная задача) к=к,в.

В общем случае осадка глинистого грунта зависит как от ползучести, так и от фильтрационной консолидации. Решение этой задачи получено школой Н. А. Цытовича (Ю. К. Зарецким и др.) в рядах, аналогичных фильтрационной консолидации. Для практических целей достаточно принять первые члены рядов. Тогда осадка 5<, накопленная за время I от начала загружения, выразится

следующими формулами:

при двусторонней фильтрации и треугольной эпюре уплотняющих давлений

(см. рис. 11.19, б);

8 ш ъ Г , , 8»1 еГш — е~81' 1 1—В—~е~т +— В 1 — е_м -•

Х • »1+В :

при односторонней фильтрации вверх и треугольной эпюре уплотняющих давлений (см. рис. 11.19, а)

5( = йэа0/>0&1 X

16 / 2 \ ш Ъ „ Г . < 16»! / 2 \ е—М'_е-М 1 1 ~-В 1 ■■ )е~ш + В 1 — е~м— ——- 1 — — —

при М = —-в- ,

Рис. 11.19. Схемы к расчету фильтрационной консолидации при ограниченном загружении

56

Обозначения прежние.

57

Расчет деформаций смещения. Наблюдения за подпорными стенами, устоями мостов и другими аналогичными сооружениями, подверженными односторонним, постоянно действующим горизонтальным сдвигающим силам (например, давле-' нию земли), показывают, что при основаниях, сложенных глинистыми грунтами, при некоторых условиях в этих сооружениях возникают длительные деформации смещения (горизонтальные сдвиги). Причина этих деформаций — ползучесть глин-яод действием касательных напряжений. Исследование этого явления и разработка инженерного метода расчета сооружений на ползучесть сдвига было выполнено Н. Н. Масловым и его учениками.

Так же как и объемная, ползучесть сдвига может быть неустановившейся, установившейся, затухающей и прогрессирующей. Прогрессирующая ползучесть. недопустима, так как приводит к полному разрушению сооружения. Допустимость затухающей ползучести определяется величиной конечных деформаций и скоростью их протекания и зависит от назначения конкретного сооружения.

Ползучесть сдвига находится в прямой зависимости от прочности глинистых грунтов на сдвиг:

Три>= Рп 1ЁЧш + 2л» + Со

где Три — сопротивление грунта сдвигу;

фи — истинный угол внутреннего трения грунта; рп — нормальное к площадке сдвига напряжение; 2И — водно-коллоидные связи грунта; сс — структурное (жесткое) сцепление. Все величины в этой формуле, кроме сс, зависят от влажности грунта V? <что подчеркивается индексом те в ее написании). Если сдвигающее напряжение меньше хтк, т. е.

то деформации сдвига отсутствуют. Но если будут преодолены силы трения и структурное сцепление, то в рассматриваемой точке возникнет ползучесть, обусловливаемая водно-коллоидными связями. Таким образом отсутствие деформаций ползучести может быть записано в виде

Ъ < *11т= РпЧЧчи + Сс,

где Тит — названа Н. Н. Масловым «порогом ползучести».

Характер протекания ползучести во времени зависит от водно-коллоидных связей 2ш грунта. Водно-коллоидным связям присущи свойства вязкости. Вязкость измеряется коэффициентом вязкости т), зависящим от свойств вязкого тела и условий протекания вязкого течения. Для глинистых грунтов коэффициент вязкости зависит тоже от времени действия сдвигающего давления. Экспериментами установлено, что при затухающей ползучести коэффициент вязкости в момент времени ( от начала загружеиия

%=%-(%-ЧоГ*1'- (Н-31)

где т]0—начальная вязкость при <=0; т]н — конечная вязкость при (= со; ц — параметр, зависящий от природных свойств глинистого грунта. Величины вязкости * находят специальными испытаниями образцов грунта в лабораторных условиях. Для предварительных расчетов значения т] можно принимать по табл. 11.23.

Зная т], параметр ц можно найти, логарифмируя выражение (11.31):

1 . % —Чо * Чк —К

Рассматривая задачу в плоской постановке и прикладывая к подошве фундамента шириной Ь и длиной, равной единице, горизонтальные касательные рав-

1 Единица динамической вязкости — пуаз; 1 пз = 1 кгс-с/м2 (килограмм-сила» секунда на квадратный метр).

58

Таблица 11.23"

|

|

Коэффициент вязкости, из |

Консистенция глинистого грунта |

Коэффициент вязкрсти, пЕ> | |||

|

Консистенция глинистого грунта |

Чо |

1к |

1о |

% | ||

|

Мягопластичная Тугопластичная |

в 1010 в10« |

аЮ12 а 1013 |

Полутвердая Твердая |

а 1014 а 10« |

«1015 аЮГ7 | |

Примечание. Коэффициент а=1 -5-9.

иомерно распределенные усилия д0 (рис. 11.20), Н. Н. Маслов получил выражение для горизонтального смещения подошвы фундамента:

X

ь-^^^ННИ^Н}

}■

Ы

1 , % — (%— Чо) ^

■По

где р — вертикальное давление на грунт по подошве фундамента; у — объемный вес грунта;

О — активная зона (толща) грунта, подвергающаяся деформациям ползучести. Активная зона представляет ту толщу грунта, в которой касательные напряжения превышают порог ползучести. Из этого положения определяется величина И. Приравнивая касательные напряжения под осью фундамента на глубине г порогу ползучести, получим

У

^{

* 2Ьг

У/кУ/АУ/АУ/АУ/Ау/^.

Рис. 11.21. График к определению активной зоны

59

2* 4г2 + №

агс1°;

Рис. 11.20. Схема к расчету ползучести сдвига

(р + уг)18<еъ, + сс-

Значение г удовлетворяющее этому равенству, и будет равно толщине й активной зоны. Решать эти уравнения проще всего графически, строя кривую

/1(2)= аг с1д ——

я I 2г 4г2 + Ь2)

и прямую

/2 (г) = (р + V*) 1§«(>«, + сс.

Точка пересечения этих функций дает ординату г=й (рис. 11.21) Для предварительных расчетов можно принимать /?=0 56 Расчет просадок просадочных грунтов. Как указывалось," просадочным грунтам свойственны при замачивании просадки. По данным опытов величина относительной просадки, определяемая формулой (И.7), зависит от давления р на рассматриваемый слой грунта. Давление р должно быть при этом больше начального просадочного давления рпр. Так как в толще грунта давления не постоянны (от собственного веса они с глубиной возрастают, а от давления фундамента уменьшаются), то для расчета просадок необходимо в лабораторных условиях найти зависимость бпр от внешнего давления р. Эту зависимость находят, испытывая образцы грунта ненарушенной структуры, при заданном давлении с последующим замачиванием до полного водонасыщения. Определив затем давление р,- на 1-й слой грунта от его веса и внешней нагрузки, передаваемой фундаментом, находят 6пр< по формуле (11.7) и далее искомую величину про-

511р = 2Хф/Л(-т, (11.32)

где Нг — толщина 1-го слоя грунта;

т — коэффициент условия работы, принимаемый для фундаментов шириной 12 м и более, равным 1, а для ленточных фундаментов шириной до 3 м и прямоугольных шириной не более 5 м по формуле

т=0,5+1,5(/7 —^р), (11.33)

где р — среднее давление по подошве фундамента кгс/см2 (рПр — то же в кгс/см2, так как коэффициент 1,5 имеет размерность см2/кгс).

При других размерах фундаментов коэффициент т находят интерполяцией между 1 и значением, определенным по формуле (11.33).

При вычислении 5пр знак 2 распространяется на всю просадочную толщу, нижней границей которой служит условие бпр=0,1.

Расчет креиов. Крен фундаментов наблюдается в двух случаях:

На подошву фундамента действует вертикальная сила, приложенная на расстояние е от центральной оси, и создающая, следовательно, момент Л1=#е. В результате под подошвой возникают неравномерные давления на грунт и фундамент оседает больше той гранью, под которой напряжения больше.

Грунты под фундаментом неоднородны по сжимаемости.- При таком напластовании грунтов крен может возникнуть и при центрально приложенной внешней силе N в сторону более слабого грунта. Крен измеряется тангенсом угла наклона.

При мелком заложении в однородных грунтах крен фундамента с прямоугольной подошвой определяется по формулам: в направлении большей стороны подошвы /

1 — ц2 №ег Н=—р т——;

в направлении меньшей стороны подошвы в Ь

1—И2 Шеь 1ь — —~ кь'

63

60

Таблица 11.24

|

Отношение сторон прямоугольника |

к1 |

КЬ |

Отношение сторон прямоугольника |

к1 |

КЬ |

Отношение сторон прямоугольника |

к1 |

кь |

|

1,0 1,4 |

0,5 0,71 |

0,5 0,39 |

1,8 2,4 |

0,83 0,97 |

0,33 .0,25 |

3,2 1.5,0 |

1,10 1,44 |

0,19 0,13 |

где еь еь — эксцентриситет приложения силы N соответственно вдоль стороны /и Ь; Кь кь — коэффициенты, зависящие от отношения сторон и приведенные в

табл. 11.24; Ей, ц — средние по сжимаемой толще модуль деформации и коэффициент

Пуассона грунта. Под сжимающей толщей понимают активную зону сжатия грунта при действии силы N.

Для фундамента с круглой подошвой крен

1 —1*2 Ые

где е — эксцентриситет силы Л?;

г — радиус подошвы фундамента;

к, — коэффициент, зависящей от отношения г к толщине Н активной зоны сжатия:

Ш . . 0,25 0,5 1,0 2,0 >2,0

Кг 0,26 0,43 0,63 0,74 0,75

Если напластование грунтов под фундаментом неоднородное, то крен может быть вычислен по осадкам его граней. Так, крен фундамента прямоугольной подошвы в направлении стороны Ь будет

5] — 5о

I =

где $ь 52 — осадки середин противоположных граней фундамента, определяв' мые способом угловых точек.