- •Е. А. Михайлов, н. А. Мухин,

- •150023. Ярославль, Московский пр., 88.

- •150000. Ярославль, ул. Советская, 14а.

- •Введение

- •1. Химические и физические свойства природных вод

- •1.1 Основные физические свойства воды, снега и льда

- •1.1.1 Плотность и удельный объем

- •1.1.2 Удельная теплота парообразования воды и плавления снега и льда

- •1.1.3 Теплоемкость и теплопроводность

- •1.1.4 Молекулярная вязкость. Поверхностное натяжение

- •1.2. Химические свойства воды

- •1.3. Характеристика природных вод

- •1.4 Классификации состава природных вод

- •2. Гидрология рек

- •2.1 Гидрографическая сеть. Речные системы. Главные реки и их притоки.

- •2.2 Исток и устье реки. Основные виды устьев. Устьевые области

- •2.3 Скорости течения воды и распределение их по живому сечению

- •2.4 Средняя скорость в живом сечении. Формула Шези

- •2.5 Поперечные циркуляции

- •2.6 Вихревые движения

- •2.7 Основные закономерности структуры гидрографической сети. Густота речной сети.

- •2.8 Склоновая эрозия

- •2.9 Речной бассейн. Поверхностный и подземный водосборы. Водоразделы. Деление и смешение вод.

- •2.10 Морфометрические характеристики речного бассейна

- •2.11 Речные долины. Элементы долины и поймы.

- •2.12 Характерные речные образования

- •3. Гидрология озер

- •3.1 Происхождение, типы и морфология озерных котловин

- •3.2 Формирование озерного ложа под влиянием волнения и отложения наносов

- •3.3 Зарастание озер

- •3.4 Географическое положение озера. Морфометрические характеристики

- •3.5 Уровневый режим озер

- •3.6 Динамические явления в озерах

- •3.7 Сейши

- •3.8 Изменение температуры воды в озерах в течение года

- •3.9 Ледовые явления

- •3.10 Формирование химического режима

- •3.11 Биологические процессы

- •3.12 Озерные отложения

- •4. Гидрология водохранилищ

- •4.1 Основные особенности гидрологического режима водохранилищ

- •4.2 Режим уровней

- •4.3 Условия водообмена

- •4.4 Формирование берегов

- •4.5 Ледовый режим

- •5. Гидрология ледников.

- •5.1 Фирн. Ледниковый лед, его свойства.

- •5.2 Движение ледников

- •5.3 Таяние ледников

- •5.4 Особенности режима рек с ледниковым питанием

- •6. Гидрология болот

- •6.1 Образование болот и их типы

- •6.2 Болотная гидрографическая сеть

- •6.3 Гидрологический режим болот

- •6.4 Движение воды в торфяном грунте и на болотных массивах

- •6.5 Колебания уровня грунтовых вод на болотных массивах

- •6.6 Сток с болот

- •6.7 Испарение с болотных массивов

- •7. Гидрология подземных вод

- •7.1 Теории и гипотезы происхождения подземных вод

- •7.2 Классификация подземных вод по условиям их происхождения

- •7.3 Виды воды в порах горных пород и почв

- •7.4 Виды воды в порах

- •7.5 Условия залегания подземных вод в земной коре

- •7.6 Вода в почве

- •7.7 Грунтовые и межпластовые безнапорные воды

- •7.8 Напорные воды

- •7.9 Движение подземных вод

- •7.10 Подземные источники

- •7.11 Режим грунтовых вод. Зависимость колебаний уровня от климата

- •7.12 Взаимосвязь речных и подземных вод

- •7.13 Минеральные воды

- •8. Гидрология океанов и морей

- •8.1 Формы морского шельфа

- •8.2 Формы движение морских вод

- •9. Практические задания к главе 1

- •10. Практические задания к главе 2

- •11. Практические задания к главе 3

- •12. Практические задания к главе 4

- •13. Практические задания к главе 5

- •14. Практические задания к главе 6

- •15. Практические задания к главе 7

- •16. Практические задания к главе 8

- •Заключение

- •Список использованных источников

7.6 Вода в почве

Вода в почве находится в основном в связанном состоянии. Она удерживается на поверхности почвенных частиц и перемещается в почве под влиянием молекулярных и капиллярных сил. В местах избыточного увлажнения в почве может находиться и свободная, просачивающаяся гравитационная вода.

Встретив на своем пути водоупорный или относительно водоупорный слой в пределах почвенного разреза или в подпочвенном слое ниже границы корнеобитаемого слоя, вода накапливается, заполняет поровое пространство вышележащего слоя и образует так называемый горизонт гравитационной подпертой влаги.

Если эти воды находятся целиком в почвенном слое и не имеют гидравлической связи с нижерасположенными грунтовыми водами, они называются почвенными водами. Почвенные воды почти всегда являются временными. Они образуются обычно весной, в отдельных местах осенью, при просачивании талых или дождевых вод. В степных районах они распространены не повсеместно, чаще встречаются под «степными блюдцами», лесными полосами и в поймах рек.

Если эти воды гидравлически связаны с грунтовыми водами (постоянно или временно), они называются почвенно-грунтовыми. Почвенно-грунтовые воды широко распространены в зоне избыточного увлажнения, где уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности и иногда достигает ее, способствуя процессу заболачивания.

Иногда почвенные и почвенно-грунтовые воды называют верховодкой. К верховодке также относят спорадические, распространенные, временные, обычно сезонные скопления грунтовых вод в зоне аэрации, расположенные в виде отдельных линз.

Почвенные воды, так же как и грунтовые, приобретают свойство гидростатической сплошности, способны передавать гидростатическое давление и вытекать из стенки естественного или искусственного разреза, а также стекать по уклону водоупорного слоя. Такое движение в почвенном слое называют внутрипочвенным стоком.

В теплую часть года, особенно в период вегетации, вода из почвы интенсивно расходуется на испарение и главные образом на транспирацию растениями. К концу лета запасы влаги в почве становятся ограниченными, а сама влага порой недоступной для растений.

7.7 Грунтовые и межпластовые безнапорные воды

Грунтовыми водами в узком понимании этого определения называют свободные гравитационные воды водоносного горизонта, залегающего на первом водоупорном слое.

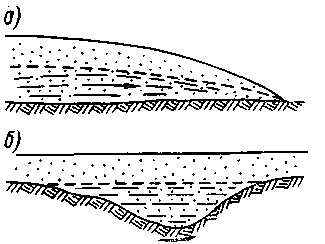

В зависимости от характера залегания горных пород различают грунтовой поток и грунтовой бассейн (Рис. 31). В природе наблюдаются различные сочетания этих разновидностей залегания.

Рис. 31. Схема залегания грунтовых вод:

а — грунтовой поток, б — грунтовой бассейн.

Воды, залегающие в водопроницаемой толще пород, заключенной между двумя водоупорными слоями, называют межпластовыми водами. Верхний водоупорный слой в этом случае называется водоупорной кровлей, а нижний — водоупорным ложем. Грунтовые воды имеют обычно свободную уровенную поверхность. Свободную поверхность имеют и межпластовые воды, в том случае, если они безнапорные или если водоносная порода насыщена водой неполностью.

Скопления подземных вод отмечаются как в рыхлых обломочных породах, так и в трещиноватых массивных изверженных или сильно метаморфизированных осадочных породах. В первом случае воды относятся к типу пластовых вод.

Они обычно равномерно распределены по всему пласту и движение их осуществляется по мелким порам и пустотам между зернами, слагающими породу. Во втором случае воды называются трещинно-жильными. Распространение их и движение приурочено к трещинам и крупным пустотам. Не всегда можно четко разграничить пластовые воды и трещинные, поэтому различают трещинно-пластовые воды.

Площадь распространения грунтовых вод, за редким исключением, совпадает с площадью их питания, т. е. с областью, в пределах которой воды атмосферных осадков проникают в почву и грунт и могут пополнять запасы грунтовых вод.

Площадь распространения межпластовых вод не совпадает с областью их питания. Основные области питания этих вод приурочены к местам выходов водоносной породы на земную поверхность. Дополнительное питание межпластовые воды получают за счет просачивания вод из вышерасположенных водоносных горизонтов через относительные водоупоры.

Грунтовые воды формируются:

- на междуречных массивах,

- в аллювиальных отложениях речных долин,

- в предгорных конусах выноса;

- в областях ледниковых отложений,

- в межгорных впадинах и котловинах,

- в местах накопления песчано-галечных отложений горных рек,

- в областях распространения карста.

В естественных условиях зеркало грунтовых вод представляет собой обычно не горизонтальную поверхность, а волнистую и весьма часто в сглаженной форме повторяет наземный рельеф.

Это объясняется различными причинами: неоднородностью пород в отношении проницаемости как в зоне аэрации, так и в зоне насыщения, различной скоростью просачивания и различными условиями питания грунтовых вод и выхода их на поверхность в местах пересечения водоносного пласта долинами рек, оврагов и т. п. К месту выхода грунтовых вод на поверхность уровень их понижается. Такое понижение уровня наблюдается и у межпластовых безнапорных вод.

Глубина залегания грунтовых вод может быть различной: от десятков метров до 1-2 м. В последнем случае они обычно в весенний период смыкаются с почвенными водами и образуют, как говорилось выше, почвенно-грунтовые воды. Разновидностью последних являются болотные грунтовые воды, зеркало которых находится в пределах торфяной залежи.

Безнапорные межпластовые воды (Рис. 32) обычно приурочены к водоносным толщам значительной мощности, прорезаемым гидрографической сетью. Эти воды залегают, как правило, неглубоко. Речные долины иногда прорезают несколько ярусов межпластовых вод. В этом случае в местах дренирования на разных уровнях склона долины (котловины) воды выходят на поверхность и являются устойчивыми источниками питания поверхностных водотоков и водоемов.

Рис. 32. Схема залегания подземных вод: 1 – верховодка; 2 – межпластовые

безнапорные воды; 3 – грунтовые воды; 4 – межпластовые напорные

воды; 5 - поверхностный водоем.