- •Е. А. Михайлов, н. А. Мухин,

- •150023. Ярославль, Московский пр., 88.

- •150000. Ярославль, ул. Советская, 14а.

- •Введение

- •1. Химические и физические свойства природных вод

- •1.1 Основные физические свойства воды, снега и льда

- •1.1.1 Плотность и удельный объем

- •1.1.2 Удельная теплота парообразования воды и плавления снега и льда

- •1.1.3 Теплоемкость и теплопроводность

- •1.1.4 Молекулярная вязкость. Поверхностное натяжение

- •1.2. Химические свойства воды

- •1.3. Характеристика природных вод

- •1.4 Классификации состава природных вод

- •2. Гидрология рек

- •2.1 Гидрографическая сеть. Речные системы. Главные реки и их притоки.

- •2.2 Исток и устье реки. Основные виды устьев. Устьевые области

- •2.3 Скорости течения воды и распределение их по живому сечению

- •2.4 Средняя скорость в живом сечении. Формула Шези

- •2.5 Поперечные циркуляции

- •2.6 Вихревые движения

- •2.7 Основные закономерности структуры гидрографической сети. Густота речной сети.

- •2.8 Склоновая эрозия

- •2.9 Речной бассейн. Поверхностный и подземный водосборы. Водоразделы. Деление и смешение вод.

- •2.10 Морфометрические характеристики речного бассейна

- •2.11 Речные долины. Элементы долины и поймы.

- •2.12 Характерные речные образования

- •3. Гидрология озер

- •3.1 Происхождение, типы и морфология озерных котловин

- •3.2 Формирование озерного ложа под влиянием волнения и отложения наносов

- •3.3 Зарастание озер

- •3.4 Географическое положение озера. Морфометрические характеристики

- •3.5 Уровневый режим озер

- •3.6 Динамические явления в озерах

- •3.7 Сейши

- •3.8 Изменение температуры воды в озерах в течение года

- •3.9 Ледовые явления

- •3.10 Формирование химического режима

- •3.11 Биологические процессы

- •3.12 Озерные отложения

- •4. Гидрология водохранилищ

- •4.1 Основные особенности гидрологического режима водохранилищ

- •4.2 Режим уровней

- •4.3 Условия водообмена

- •4.4 Формирование берегов

- •4.5 Ледовый режим

- •5. Гидрология ледников.

- •5.1 Фирн. Ледниковый лед, его свойства.

- •5.2 Движение ледников

- •5.3 Таяние ледников

- •5.4 Особенности режима рек с ледниковым питанием

- •6. Гидрология болот

- •6.1 Образование болот и их типы

- •6.2 Болотная гидрографическая сеть

- •6.3 Гидрологический режим болот

- •6.4 Движение воды в торфяном грунте и на болотных массивах

- •6.5 Колебания уровня грунтовых вод на болотных массивах

- •6.6 Сток с болот

- •6.7 Испарение с болотных массивов

- •7. Гидрология подземных вод

- •7.1 Теории и гипотезы происхождения подземных вод

- •7.2 Классификация подземных вод по условиям их происхождения

- •7.3 Виды воды в порах горных пород и почв

- •7.4 Виды воды в порах

- •7.5 Условия залегания подземных вод в земной коре

- •7.6 Вода в почве

- •7.7 Грунтовые и межпластовые безнапорные воды

- •7.8 Напорные воды

- •7.9 Движение подземных вод

- •7.10 Подземные источники

- •7.11 Режим грунтовых вод. Зависимость колебаний уровня от климата

- •7.12 Взаимосвязь речных и подземных вод

- •7.13 Минеральные воды

- •8. Гидрология океанов и морей

- •8.1 Формы морского шельфа

- •8.2 Формы движение морских вод

- •9. Практические задания к главе 1

- •10. Практические задания к главе 2

- •11. Практические задания к главе 3

- •12. Практические задания к главе 4

- •13. Практические задания к главе 5

- •14. Практические задания к главе 6

- •15. Практические задания к главе 7

- •16. Практические задания к главе 8

- •Заключение

- •Список использованных источников

3.5 Уровневый режим озер

Уровневый режим озер определяется комплексом следующих природных условий:

а) соотношением между приходной (осадки на зеркало озера, поверхностный приток, подземный приток) и расходной частью водного баланса озера (испарение, поверхностный и подземный сток из озера);

б) морфометрическими характеристиками озерной чаши и озерной котловины (соотношение между высотой стояния воды в озере и площадью его водного зеркала);

в) размерами озера, его формой, характером берегов, характером ветровой деятельности, определяющим размеры волн, сгонов и нагонов уровня.

Колебания уровня озера могут быть сведены к следующим трем основным видам: сезонные, годовые и кратковременные.

Иногда колебания уровня в годовом (сезонные) и многолетнем периоде, отражающие режим притока и убыли воды в озере, называют абсолютными колебаниями, а кратковременные, которые происходят одновременно с абсолютными изменениями уровня, называют относительными колебаниями.

В силу того, что относительные колебания протекают одновременно с абсолютными, они дополнительно увеличивают или уменьшают амплитуду абсолютного колебания уровня озера в отдельных его пунктах.

Сезонные колебания, происходящие в течение года, обусловливаются различными в разные месяцы, но более или менее правильно ежегодно повторяющимися соотношениями между приходной и расходной частями водного баланса.

Амплитуда годовых колебаний уровня воды в разных озерах различна и зависит oт ряда факторов: климатических условий, характера питания, размера площади водосбора, размера озера, геологических условий озерного ложа и др.

Абсолютные значения амплитуды колебания уровней естественных озер изменяются в довольно широких пределах — от десятков сантиметров до 2—4 м и больше в зависимости от сочетания указанных выше условий.

После ряда многоводных лет, когда приток превышает расход воды из озера, имеет место более высокое стояние уровней, чем после маловодных периодов.

Вследствие того, что на крупных (особенно бессточных) озерах уровень каждого данного года является следствием характера водности ряда предшествующих лет, низкий уровень может иметь место и в многоводном году, если этот год входит в цикл лет маловодного периода, и высокий — в маловодном, если этот маловодный год наблюдается в пределах многоводного периода.

Кроме отмеченной причины, имеющей место на каждом озере, иногда наблюдаются так называемые вековые колебания, вызываемые геологическими факторами (поднятие, опускание озерной котловины и отдельных частей ее).

Кратковременные, или относительные, колебания уровней воды в озере являются следствием волнения, ветровых нагонов и сгонов и сейш.

3.6 Динамические явления в озерах

Постоянные и временные движения водных масс. Движения водной массы, возникающие в озерах, могут быть разделены на постоянные и временные.

Постоянные движения воды в озере в форме течений вызываются впадающей в озеро или вытекающей из него рекой (сточные течения). Интенсивность таких течений определяется соотношением объема озера и расхода втекающей или вытекающей реки.

Если объем воды в проточном озере невелик по сравнению с объемом воды, втекающей в озеро, то в озере устанавливается течение, аналогичное течению в реке, лишь с соответственно меньшими скоростями. Такое проточное озеро может в некотором смысле рассматриваться как крайний случай значительного расширения русла реки.

Если, наоборот, объем озера весьма велик по сравнению с объемом воды, втекающей и вытекающей из него, то, хотя оно и в этом случае называется проточным, но во многих отношениях по характеру происходящих в нем процессов ближе подходит к бессточному озеру.

Течение такого типа наблюдается в оз. Байкал, объем которого чрезвычайно велик по сравнению с объемом стока втекающих в него рек Селенги, Верхней Ангары и др. и вытекающей из него р. Ангары.

Временные движения водной массы озера могут проявляться в виде течений и волнения.

Среди временных течений, прежде всего, следует выделить такие, которые возникают под действием ветра и вследствие неравномерного нагревания и охлаждения воды озера.

Ветровые (дрейфовые) течения оказывают особенно значительное влияние на характер физических процессов в озерах с большой площадью, плоской формой озерного ложа и малыми глубинами.

Неравномерность охлаждения и нагревания водных масс озера прежде всего вызывает вертикальные, так называемые конвекционные токи, в некоторой степени оказывающие влияние и на горизонтальные перемещения водных масс.

Среди временных движений водных масс озера наибольшее значение имеют ветровые волны и сейши.

Ветровые волны. Исследования показали; что если две среды разной плотности расположены одна над другой, но только в состоянии покоя одной среды относительно другой разделяющая их поверхность будет плоскостью.

Если одна из них движется по отношению к другой, то разделяющая их поверхность принимает волнообразный характер, причем размеры волн зависят от скорости движения, разности плотностей и глубин обеих сред.

При движении воздуха над водной поверхностью в результате трения создается неустойчивое равновесие на поверхности их раздела, которое, неизбежно, нарушаясь, закономерно переходит в устойчивую в этих условиях волновую форму с повышением плоскости раздела против начальной линии уровня в одних местах и с понижением в других.

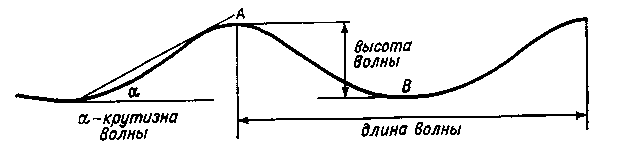

Волны характеризуются следующими элементами (Рис. 24):

— вершина, или гребень, волны — высшая точка волны А;

— подошва, или ложбина — самая низшая точка волны В;— высота волны — разность отметок гребня и подошвы;

— длина — расстояние между двумя вершинами или двумя подошвами;

— крутизна волны (а) в данной точке — тангенс угла, составляемого касательной к профилю волны с горизонтальной линией. Часто в расчетных зависимостях под крутизной волны понимают не крутизну в данной точке, а отношение длины волны к высоте волны;

— период волны — промежуток времени, в течение которого волна пробегает расстояние, равное ее длине;

— скорость распространения волны — расстояние, проходимое какой-либо точкой волны (например, гребнем) в единицу времени.

По внешней форме различают:

Рис. 24. Схема ветровой волны

а) правильное – двухмерное - волнение, когда наблюдается одна система волн, распространяющихся в одном направлении и имеющих одну форму и размеры;

б) неправильное – трехмерное - волнение, состоящее из беспорядочно движущихся волн, гребни и ложбины которых разбиты на обособленные бугры и впадины.

Применительно к случаю правильных двухмерных волн существует теория волнения, известная под названием теории трохоидальных волн. Эта теория устанавливает внешнюю форму волны и законы движения частиц воды.

Форма волны, согласно рассматриваемой теории, представляет собой трохоиду, т. е. кривую, описываемую какой-либо точкой внутри круга, катящегося (без скольжения) по прямой, тогда как точка на окружности такого круга описывает кривую, называемую циклоидой (Рис. 25).

Рис. 25. Трохоида (1) и циклоида (2).