Глава 11

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В РАЗВИТИИ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР

11.1. Состояние развития малого бизнеса в России

Ведущей проблемой нынешнего этапа формирования рыночных отношений в экономике России является создание мелких, малых и средних предприятий. Как показывает опыт развитых стран, малое предпринимательство играет весьма большую роль в экономике, его развитие влияет на экономический рост, на насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, т.е. решает многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы. Отсюда следует, что его становление и развитие, наряду со средним и крупным предпринимательством, является стратегической проблемой экономической политики в условиях перехода от административно-командной экономики к социально-ориентированному рыночному хозяйству.

Мировое развитие свидетельствует, что в условиях экономического кризиса политика, основанная на оказании помощи и содействия развитию малого предпринимательства, является в первую очередь задачей регионов. Значимую роль сектор малого предпринимательства должен играть как в целом по России, так и в каждом регионе. Малый бизнес способен стать одним из факторов выхода экономики из кризиса, вместе с тем он продолжает испытывать большие трудности в своем развитии. Данное обстоятельство требует проведения целостной государственной политики в сфере поддержки малого предпринимательства в России.

Регионы заинтересованы в развитии сферы малого предпринимательства, которая способствует росту дохо-

дов местного бюджета, улучшению условий жизни населения и не только. Эффективное рыночное хозяйство в регионах возможно лишь в том случае, если на рынках товаров и услуг монополистические структуры уравновешиваются необходимым числом малых предприятий, которые в решающей степени обеспечивают сохранение рынка. Поэтому разносторонняя поддержка сферы предпринимательства в регионах должна быть отнесена к числу ведущих целей государственной политики, осуществляемой на региональном уровне.

Кризисные явления осени 1998 г., формально генерированные в совсем иных экономических сферах, нанесли серьезный урон развитию малого бизнеса, его рыночным позициям, по существу отодвинув этот сектор хозяйствования к рубежам 4-5-летней давности. Кризис также показал, что, хотя реформы формально создали сектор малого предпринимательства, тем не менее, пока не обеспечено достаточных условий для его стабильного функционирования и высокой хозяйственной и социальной результативности. Прежде всего кризис обусловил чисто количественное сужение малого бизнеса: по некоторым оценкам, в ходе кризиса «ушли с рынка» от 30 до 50% всех российских малых предприятий, вынужденных временно свернуть или полностью прекратить свою хозяйственную деятельность.

В качественном плане негативное воздействие кризиса проявилось в следующем. Во-первых, кризис нарушил финансовую базу развития малого бизнеса; значительная часть его легальных накоплений оказалась «экспроприированной»; малый бизнес понес наибольший ущерб от неплатежей, банкротств партнеров по бизнесу. Во-вторых, кризис не позволил развиться тенденции к производственной переориентации малого предпринимательства, основывавшейся в последние годы на поставках импортных комплектующих, полуфабрикатов и пр. В-третьих, кризис привел к распаду институциональной инфраструктуры государственной поддержки малого бизнеса, в центре которой находился Государственный комитет РФ по под-

держке и развитию малого предпринимательства, созданный в 1995 г. и упраздненный в ходе правительственных реорганизаций осени 1998 г.

Вместе с тем нынешний кризис может и должен рассматриваться с точки зрения создания новых предпосылок к переходу малого бизнеса на качественно новую ступень развития. Это позволяет заключить, что в настоящее время существует реальная необходимость в разработке новой парадигмы как развития российского малого предпринимательства, так и функционирования систем его государственной поддержки. Ключевым моментом здесь должна быть более тесная интеграция малого бизнеса в общий контекст развития российских предпринимательских структур и прежде всего устойчивая хозяйственная кооперация малого, среднего и крупного бизнеса, что, в свою очередь, должно стать объектом целенаправленной политики государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

Хотя наметившийся в российском малом бизнесе еще в середине 90-х годов спад к концу 1997 — началу 1998 гг. на некоторое время приостановился, породившие его проблемы сохранились. Истоки нынешней кризисной ситуации в малом бизнесе, как и два-три года назад, во многом лежат в характере его взаимодействия с реальным сектором российской экономики, равно как и в кризисном состоянии самого реального сектора. Дело в том, что с самого начала российские реформы преимущественно ориентировались на эксплуатацию природно-ресурсной базы страны: топливно-энергетический комплекс, производство и экспорт сырьевых товаров и т.п. А эти сферы почти не нуждаются в малом бизнесе в качестве особой формы организации предпринимательской деятельности, как в отраслях основного производства, так и в системе кооперационных связей. Прочие же сектора промышленности, а также сфера бытовых услуг (где малое предпринимательство должно быть развито в максимальной степени) без адекватной государственной поддержки охвачены глубоким системным кризисом. Поэтому уже изначально российский

малый бизнес был «загнан» в относительно узкую нишу — торгово-посреднические услуги, где сегодня функционирует около половины всех действующих малых предприятий. Более того, торгово-посреднические операции позволяют «держаться на плаву» и тем малым предприятиям, которые формально занимаются другими видами хозяйственной деятельности.

Преимущественную торгово-посредническую ориентацию российского малого бизнеса нельзя рассматривать лишь как «тотальный негатив». Именно за счет этой ориентации российский малый бизнес в ходе реформ сразу же активно включился в процесс первоначального накопления капитала. Быстрая оборачиваемость мелких торговых капиталов постепенно превращала их в капиталы средних (по российским меркам) размеров. Более того, мелкая торговля быстро реагировала на нарастающую социально-экономическую дифференциацию российского общества, группируясь в нишах обслуживания, как массовых потребителей, так и потребителей с высоким уровнем доходов. Бывшие «челноки» (конечно, далеко не все, но многие) рядом с мелкими торговыми палатками стали воздвигать дорогие магазины. Тем самым российское малое предпринимательство явилось способом не только выживания для тысяч людей, оставшихся без работы, но и быстрого накопления частных капиталов, так же как и овладения основными предпринимательскими навыками.

Сейчас еще рано вести речь об уровне достижения целей, поставленных перед малыми предприятиями, так как в стране они пока малочисленны, хотя налицо положительная динамика развития малого бизнеса.

На долю малых предприятий в экономике России в 2001 году приходилось: 12 % валового внутреннего продукта страны; 12,8% численности работников списочного соста-иа занятых в предприятиях; 2% от всех основных производственных фондов; 7,7% от общего объема инвестиций it основной капитал; 4% общего объема промышленного производства; 28% объема подрядных работ.

Роль и место малого бизнеса в российской экономике трудно переоценить. Полученная малым бизнесом прибыль составляет пятую часть всей прибыли, полученной экономикой страны. Каждый вложенный в малые предприятия рубль приносит 1,35 рубля прибыли, в то время как в целом по экономике — 0,73 рубля.

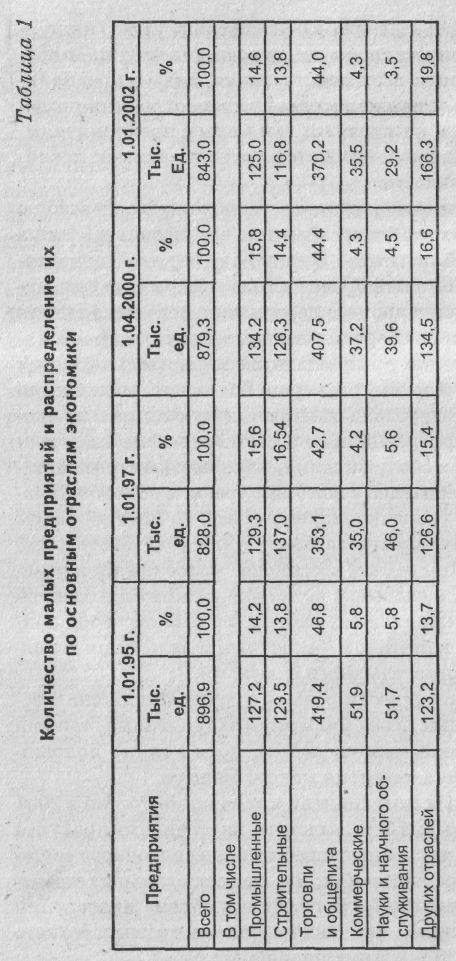

Число малых предприятий в промышленности на начало 2002 г. составляло 125 тыс., сократившись на 6,4% за минувший год, в научно-технической сфере — 29 тыс. (сокращение на 7,4%), в сельской местности создано 265,5 тыс. фермерских хозяйств. Около 2,5 млн семейных подворных хозяйств поставляют свою продукцию на рынок. Совокупный вклад фермерских и подворных хозяйств в валовое производство продовольствия в России составляет около 20%.

Производство продукции и услуг на одного работающего на малых предприятиях в торговле выше, чем по отрасли в целом, в 1,9 раза; в строительстве — на уровне отрасли в целом, производство промышленной продукции на одного работающего на малых предприятиях в;отдельных отраслях превышает этот показатель от 1,2 до 6 раз.

Результативность использования основных фондов на малых предприятиях в большинстве отраслей экономики выше, чем по отрасли в целом: выпуск продукции в промышленности в расчете на 1 рубль основных фондов по малым предприятиям в 2,2 раза .превысил этот показатель в целом по промышленности; в строительстве — в 1,9 раза; в торговле — в 1,5 раза.

Другой отличительной особенностью малого предпринимательства в России остается высокая доля «теневого» сектора, которая составляет от 30 до 50% реального оборота субъектов малого предпринимательства.

Численность работников малых предприятий составляет 6,6 млн человек (8,6% всего занятого населения). Кроме того, OKOjio 5 млн россиян занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью. В общем количестве экономически активного населения это составляет около 17%.

Одной из особенностей малого предпринимательства России является широкое распространение вторичной занятости, что подчеркивает социальную направленность малого бизнеса, предоставляющего дополнительные источники доходов для населения наряду с основным местом работы. Особенно высока доля вторичной занятости на предприятиях образования (41 %), науки и научного обслуживания (37), финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения (26), здравоохранения, физкультуры и социального обеспечения (22%).

Дальнейшему развитию малого бизнеса способствовало и решение правительства о том, что в течение первых пяти лет с момента регистрации малого предприятия налоговая база не может ухудшаться. Таким образом, если после регистрации налоговая политика изменится для предприятия в худшую сторону, то оно будет платить налоги в размере, установленном на момент регистрации в течение пяти лет. Однако в связи с принятием Закона на вмененный доход этот принцип отменяется для предприятий, работающих в сферах деятельности, на которые этот Закон распространяется.

Способствует развитию предпринимательства постановление правительства о сокращении числа видов деятельности, на ведение которых требуются лицензии. Можно работать без лицензии в торговле (кроме торговли подакцизными товарами), в бытовом обслуживании, в полиграфическом и издательском деле, в производстве отдельных видов стройматериалов и ряде других. В новом Гражданском кодексе РФ предусмотрена возможность создания объединений малых предприятий.

Опыт рыночных преобразований в нашей стране показал, что наибольших успехов малое предпринимательство достигло там, где наиболее развита рыночная инфраструктура и сосредоточен банковский капитал. Главной составляющей данной инфраструктуры является нормативно-правовая база развития инвестиционного процесса в регионе. За последнее время значительно возросло число регионов, принявших законы в поддержку развития инве-

стиционного процесса. Для включения в инвестиционную программу региона инвестиционные проекты малых предприятий должны отвечать определенным критериям по срокам окупаемости и объемам инвестиций. Инвестиционные проекты, включенные в региональные программы, наряду с установленными федеральным законодательством льготами и поддержкой, получают дополнительную поддержку и со стороны администрации субъектов Федерации. К сожалению, инвестиционные проекты в сфере малого предпринимательства с трудом пробивают себе дорогу в региональные инвестиционные программы, т.к. слабо опираются на маркетинговые исследования, что ограничивает возможность получения инвестиционного дохода, в котором заинтересованы все участники инвестиционной деятельности.