- •Макроэкономика

- •Учебник

- •Слово к читателю

- •Авторы

- •Глава I. МЕСТО МАКРОЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

- •Экклезиаст

- •1. Политическая экономия и макроэкономика

- •2. Синтетический характер макроэкономики

- •3. Экономика и этика

- •4. «Экономическое дерево»

- •Вопросы для обсуждения

- •Джон Мейнард КЕЙНС – основоположник макроэкономического анализа

- •Глава II. ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

- •1. Теория ценности

- •Эластичность спроса

- •Эластичность предложения

- •Цена равновесия

- •Что лежите основе ценности товара?

- •Кривые безразличия

- •Закон Сэя

- •2. Факторы производства

- •Общая схема

- •Понятие предельной производительности

- •3. Конкуренция и контроль над рынком

- •Совершенная конкуренция

- •Гипотеза И. Шумпетера

- •Несовершенная конкуренция и монополии

- •Естественные монополии

- •Олигополии

- •Государственные монополии

- •Антимонопольные законы

- •Вопросы для обсуждения

- •Йозеф ШУМПЕТЕР и идеология предпринимательства

- •Глава III. ПОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ

- •1. Этапы становления. Путь России

- •2. Государство и рынок

- •3. Теория общественного выбора

- •Возрождение институционализма

- •Выбор свободный и рациональный

- •4. Принятие решений

- •Вопросы для обсуждения

- •Джеймс Макджилл БЬЮКЕНЕН – создатель теории общественного выбора

- •Глава IV. ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- •1. Теория экономических порядков

- •2. Концепция Тинбергена

- •3. Критика Лукаса

- •4. Политика как процесс обмена

- •5. Об эффективности экономической политики (общая часть)

- •Вопросы для обсуждения

- •Политическая экономия Вальтера ОЙКЕНА

- •Глава V. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МОДЕЛИ

- •Л. Столерю*

- •1. Потоки и запасы

- •Ключевые макропоказатели

- •Основные социально-экономические показатели развития России в 1992–1998 гг.*

- •Условные обозначения

- •Валовой продукт

- •Национальный доход

- •О методике исчисления

- •Из истории национального счетоводства

- •2. Доходы и потребление

- •Отраслевая структура ВВП

- •3. Модели экономического роста

- •Мультипликатор Кейнса

- •Модель роста Солоу

- •Технический прогресс и экономический рост*

- •Внешние эффекты: «теорема Коуза»

- •Внешние эффекты: методы коррекции

- •Поиск согласия

- •Темпы экономического роста в современном мире

- •Вопросы для обсуждения

- •Экономические модели Василия ЛЕОНТЬЕВА

- •Глава VI. ЦИКЛЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

- •1. Классический деловой цикл

- •Причины цикличности

- •Годовые приросты объемов производства по годам, %

- •Длинные волны

- •Динамика реального ВВП России

- •2. Политический деловой цикл

- •Индивидуальные предпочтения и коллективное поведение

- •Как выбрать оптимальное состояние?

- •Выбор долгосрочной политики в демократической системе

- •Поведение в краткосрочном периоде: политический деловой цикл

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава VII. ЗАНЯТОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- •1. Кого считать безработным?

- •Причины безработицы

- •Кривая Филлипса

- •Контраргумент: стагфляция

- •2. Понятие естественной безработицы

- •Формы безработицы

- •Безработица в России

- •Нетрадиционные формы занятости

- •3. «Бог леса не ровнял»

- •О теории благосостояния Артура Пигу

- •О социальной стратификации

- •4. Проблема бедности

- •Государственные социальные расходы на 1999г.*

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава VIII. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

- •1. История денег

- •Деньги «плохие» и «хорошие»

- •2. Функции и виды денег

- •3. Механизм инфляции

- •4. Измерение инфляции

- •Инфляционные потоки

- •5. Методы лечения денег

- •Денежные реформы

- •Опыт нэпа

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава IX. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

- •1. Банковская система: общая характеристика

- •Двухъярусность банковской системы

- •Виды коммерческих банков

- •2. Банковское дело в России

- •Первые шаги Государственного банка

- •Кредиты Госбанка России частным коммерческим учреждениям

- •Формирование коммерческого кредита

- •Примечания к таблице

- •Дискуссия вокруг «национального» или «дочернего» характера российского финансового капитала

- •Преобразование банковской системы

- •Структура кредитного портфеля КБ

- •3. Операции коммерческих банков

- •Балансы коммерческих банков

- •Коммерческий банк

- •Как банки создают деньги?

- •Денежный мультипликатор

- •Клиент требует наличные

- •Рынок ценных бумаг

- •Как сочетать рентабельность и законопослушность?

- •4. Уязвимые точки в банковской деятельности

- •Депозиты населения в банках

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава X. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И НАЛОГИ

- •1. Структура бюджета

- •Бюджетный дефицит

- •Динамика дефицитов федерального бюджета России

- •Итого

- •Управление бюджетом

- •2. Структура налогов

- •Предельные ставки налогообложения

- •Налоги и потребительский спрос

- •Поведение налогоплательщика

- •Теневая экономика и уклонение от налогов

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава XI. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

- •1. Показатели денежного обращения

- •Уравнение обмена

- •Коэффициент монетизации

- •2. Политическая арифметика центрального банка

- •Баланс Центрального банка России*

- •Деньги «дешевые» и «дорогие»

- •Торговля государственными ценными бумагами

- •Манипулирование резервами

- •«Денежное правило» Фридмена

- •3. Модель IS-LM

- •Опыт антикризисный политики

- •Вопросы для обсуждения

- •Милтон ФРИДМЕН – лидер современного монетаризма

- •Глава XII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

- •1. Внутренняя и внешняя задолженность

- •Размеры и динамика государственного долга России

- •2. Государственный долг в ретроспективе

- •3. Временная стоимость денег

- •Инфляция, номинальная и реальная процентные ставки

- •4. Два метода расчета бюджетного дефицита

- •Теорема эквивалентности Рикардо

- •5. Место России среди крупнейших мировых должников

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава XIII. ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА

- •Канада

- •1. Взаимозависимость и сотрудничество

- •Показатели открытости

- •Миграция капитала

- •2. Платежный баланс

- •Платежный баланс России

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава XIV. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- •1. Валютный курс и паритет покупательной способности

- •2. Валютный курс, процентная ставка и внешняя торговля

- •Как устанавливается официальный валютный курс?

- •3. Модель Манделла – Флеминга

- •Система плавающего курса

- •Система фиксированного курса

- •4. Из истории международной валютной системы. МВФ

- •Европейская валютная система

- •Вопросы для обсуждения

- •Роберт МАНДЕЛЛ – «крестный отец» Европейского союза

- •Глава XV. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

- •1. Рациональные ожидания и политическое доверие

- •2. Факторы, воздействующие на экономическую динамику

- •Дар предвидения

- •3. О национальной психологии

- •Можно ли предвидеть будущее России?

- •Новая макроэкономика Пола САМУЭЛЬСОНА и Уильяма НОРДХАУСА

- •ПРИЛОЖЕНИЯ

- •Приложение 1. Учение о государстве (исторические вехи, дискуссии)

- •Приложение 2. Ханс Корсен «Идеи Ирвинга Фишера в области денежной и налоговой политики*»

- •Приложение 3. Дж. М. Бьюкенен, Д. Р. Ли «Политика, время и кривая Лаффера»

- •Приложение 4. П.А. Самуэльсон, У.Д. Нордхаус «Теория рациональных ожиданий»*

- •ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

- •Содержание

других работ Тоффлера можно назвать «Проекты и надежды» (Previews and Promises), 1983; «Условная корпорация» (The Adoptive Corporation), 1985.

Важную роль в изучении будущего сыграл Римский клуб – международная неправительственная организация, выработавшая и в значительной мере воплотившая в жизнь программу изучения глобальных проблем человечества. Римский клуб возник в 1968 г. по инициативе А. Печчеи, итальянского экономиста, общественного деятеля и бизнесмена (1908–1984). Организация объединяла ученых разных направлений и отраслей знания. Как юридическое лицо Римский клуб был зарегистрирован в Швейцарии.

В 70–80-х гг. предметом исследований ученых стали проблемы информационного общества и будущей цивилизации. Свою завершенность они получили в докладах: «Пределы роста» (1972), руководитель коллектива экспертов Д. Медоуз; «Человечество у поворотного пункта» (1974), руководители М. Месарович и Э. Пестель; «Цели для человечества» (1997), руководитель Э. Ласло; «Нет пределов обучению» (1979), авторы Дж. Боткин, М. Эльмандра, М. Малица; «Третий мир: три четверти мира» (1980), руководитель М. Гернье; «Маршруты, ведущие в будущее» (1980), руководитель Б. Гаврилишин; «Альтернативы есть!» (1984), руководитель А. Галтунг; «Поиски глобального гуманизма» руководитель С. Менделович*.

* Для более подробного ознакомления с работами Римского клуба можно рекомендовать, вышедшие на русском языке работы В. Лейбина «Римский клуб» (1980) и «Зарубежная глобалистика: проблемы и перспективы» (1988).

3. О национальной психологии

Вертикали Нью-Йорка и средневековая готика Европы отражают не только возраст, но и психологический склад, предпочтения нации.

Под национальным компонентом экономического поведения мы понимаем специфику мотивации

человека, группы, общества, сложившуюся на основе переживаний, исторического опыта и традиций; соотношение эмоционального, бессознательного и рационального начал; активности волевых действий, направленных на изменение окружающей среды.

Изучение национальной психологии, ее учет при создании политической модели представляются делом первостепенной важности.

В психологии существует понятие интерференции – жизненного опыта, осознанного или бессознательного, но отрицательно влияющего на память, на последующие действия. Интерференции могут иметь социальный масштаб, оказывать влияние на генотип нации.

Попробуем систематизировать некоторые психологические черты россиянина.

1. Русского человека отличает преобладание эмоционального начала над рациональным –

качество, тлеющее в условиях политической спячки, но разгорающееся пожаром бунтов и революций*. Поэт, которого называют Пушкиным XX в., Александр Блок писал, что у России женский лик. Многообразие эмоциональных оттенков отличает русскую речь. Ведь язык – это зеркало национальной психологии.

* Характеризуя Достоевского, можно было найти такие слова: «Если не он создал совершенный анализ чувства, то его не создал никто» (С. Цвейг).

2. Другой эмоционально окрашенной особенностью русской души является выросший на бытовом уровне художественный вкус и талант. Недаром Россию считают родиной воображения, склонного порой к утопиям и трагизму.

Россиянина посещают иногда некая отрешенность от всего мирского, возникающая на фоне монотонности существования и житейской тоски, увлечение религиозной мистикой и ожидание

«чуда».

Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому... В то время все покупали дешево, и дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи...*.

* Пушкин А. С. История села Горюхина // Соч. В 3 т. М., 1955. Т 3. С. 299-300.

Еще древние считали, что занятия налагают отпечаток на характер людей. Россия издавна была аграрной страной, и сезонный труд мало способствовал развитию таких навыков, как систематичность,

209

педантизм. Связь национального характера с природой и занятиями жителей хорошо показана в знаменитом «Курсе русской истории» В. О. Ключевского. Короткое русское лето, изменчивость погоды, трудности борьбы с суровой действительностью порождают неуверенность в себе. Россиянин замкнут и осторожен, даже робок, вечно «себе на уме», лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, хуже, когда оно близится к концу, ему трудно с достоинством выдержать успех, «великоросс лучше великорусского общества». Связанная с природными условиями невозможность расчета наперед отразилась на складе ума, приучила оглядываться на проделанный путь чаще, чем смотреть вперед, породила привычку колебаться и лавировать. «Природа и судьба великоросса...

приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями». Отсюда и пословицы: «Лбом стену не прошибешь», «Только вороны летают прямо» и т.д.

В числе свойств нашего народа можно, пожалуй, назвать терпение, смирение, своего рода инстинкт самосохранения в горькую годину.

Русские авторы в прежние и сегодняшние времена обычно выделяют в качестве изначального свойства россиянина, жителя Севера, его стремление к коллективизму, общинному жизнеустройству. Община – это теплота и человечность, взаимопомощь и согласие. Представляется, однако, полезным обратить внимание на два следствия данного феномена.

Во-первых, патриархальность, так же как и обычное право, плохо соединяются с законопослушанием. «Русских спасает от жестких законов почти повсеместное их невыполнение» (А.

Герцен).

Во-вторых, общинный строй воспитывает политическую пассивность, апатию, конформизм и связанный с ним «эффект зрителя». В социальных группах, объединенных совместным интересом, члены сообщества сами оказывают давление друг на друга, не позволяя делать шагов в сторону. Эти сообщества традиционны, заинтересованы в стабильности. В любом случае здесь довлеет приоритет коллективных истин, понятных каждому. В подобных условиях относительно легче удержать власть.

Длительное пребывание в состоянии пассивности, превращающей членов сообщества в зрителей, ведет к опасности социального выражения. Не следует забывать, что каждый человек неповторим, хотя и ограничен в своем стремлении к саморазвитию. Властные структуры обязаны поощрять, а не подавлять творческие способности индивида.

Один из парадоксов российского прошлого состоит в том, что железное правило материализма «Бытие определяет сознание», на котором воспитывалось не одно поколение, не соответствует духовному складу россиянина. Возможно, нас интуитивно настораживала слишком простая логика: вещей, которых не видишь (которые не даны в ощущении), не существует. Может быть, полной победе материализма не способствовало распространившееся опошление фейербаховской догмы.

Общественное сознание обычно отстает от объективных экономических перемен. Инерционность русского сознания весьма заметна. Вспоминая отношение к реформам Петра I, Мордвинова, Столыпина, Витте или даже к нэпу, мы обнаруживаем себя сегодняшних в этом зеркале прошлого.

Корневая система психологического облика уходит в седую старину.

Среда обитания предопределяет склонность к тем или иным направлениям технической и научной мысли, художественного творчества и даже религиозных верований.

Просматривается связь географического пространства и климата с возникновением разных форм государственного и общественного регулирования (безопасности, строительства оросительных систем, дорог и портов). Географический фактор оказывает косвенное влияние и на порядок государственного устройства, степень политической централизации и местной автономии.

Физический фактор в национальной психологии не следует, однако, переоценивать. Скорее, его следовало бы назвать условием более быстрого или замедленного экономического развития народов в прошлые века. География играла ключевую роль на ранних этапах истории. По мере технологического прогресса обнаруживается, что расцвета достигают страны, отнюдь не богатые землями и природными запасами. М.М. Ковальский делает вывод о том, что люди одной расы, живущие в разных географических условиях, достигли к середине XIX столетия примерно одного уровня (Россия, Германия, Скандинавия и др.), несмотря на то что географический фактор еще продолжал «работать».

Для России характерны большие пространства при относительно низкой плотности населения, тяжелые климатические условия (зона Севера покрывает около 68% территории).

Немалую роль в формировании национальной психологии играла церковь. Подобно другим христианским учениям православие наставляет, что труд есть земное предназначение человека, что только трудом он может добыть себе хлеб насущный и собственность. Проповедуя равенство людей

210

перед Богом, православная церковь призывает к справедливому распределению земных благ, к необходимости разделить доставшийся тебе излишек с бедными.

К сожалению, при ответе на вопрос «жить по нужде народа или власти?» православная церковь склоняется, как показывают ее действия, к последнему. Российское православие несло в себе глубокое нравственное чувство, но мало способствовало воспитанию характера, активного отношения к жизни. «Благовест плыл над Нижним Новгородом», – писал М. Горький.

Полная гармония общественных и личных устремлений представляется в реальной жизни иллюзорной. Достаточно вспомнить хотя бы проблемы распределения национального дохода, налогообложения или методов ограничения инфляции. Речь может идти в лучшем случае о попытках сблизить посредством политических действий общие, групповые и частные интересы. К тому же свобода экономического выбора, без которой нет прогресса, исключает экономическое равенство. «Бог леса не ровнял», – гласит русская пословица.

Открытия в науке, так же как и усовершенствования в производстве, не являются результатом общего озарения. Приведения каждый видит в одиночку.

Воспоминания реконструируют прошлое, придавая ему привлекательные черты. Народ предпочитает наделять даже деспотов хоть какими-то добродетелями. В искусстве это называют «шекспиризацией образа». Россияне любят идеалы, сравнительно легко поддаются соблазнам. К тому же смотреть в глаза правде порою неприятно. Вера в утопии – это своего рода приспособительная реакция в духе Овидия: «Трудно верится тому, чему верить тяжело». И тем не менее для каждого рожденного в христианской среде содержится нечто особенное хотя бы в том, что в Гефсиманском саду до сих пор сохранилось восемь олив, росших там еще во времена Спасителя. Ожившие символы существуют в исламе и в буддийской религии.

ВРоссии возник более заметный, чем в других странах, водораздел между интеллигенцией и «простым народом», ее породившим. К тому же российские интеллигенты проявляли склонность к искусству, гуманитарным наукам, метафизике, но мало интересовались знаниями, носившими более или менее прикладной характер. Социальное противостояние интеллигенции и народа продолжается и поныне. Оно дает о себе знать на выборах. Далеко не все представители науки и искусства удостаиваются при жизни общенародного признания.

Вкругах русской интеллигенции распространено «западничество», склонность к идеализации европейского уклада жизни и порядков; к посеву западных «семян». В этом смысле советская модель также была попыткой практического применения идеи, рожденной в Европе.

Вклассификации человеческих характеров, предложенной неофрейдистской школой (В. Райх) существует так называемый полифонический, или мозаичный, тип, характер которого многолик, возможно, расплывчат, отличается «сочетанием несочетаемого». Творческие личности этого типа являются носителями сочетаний, казалось бы, взаимоисключающих идей или нравственных установок. Подобные особенности были присущи произведениям Льва Толстого и Федора Достоевского,

русским сюрреалистам, соединявшим обыденность с фантасмагорией.

Среди широких кругов русского общества распространился и другой описанный Чеховым тип – тревожно-сомневающийся, мучительно переживающий прошлое, свои поступки, тип, называющийся в психологической науке психастеническим.

Представляется, что в России много неэкономических, т.е. нерациональных в повседневной жизни людей. Нам кажется скучным и пресным образ жизни добропорядочного немца или англичанина. Вместе с приверженностью к общине эти качества народа явились психологической основой относительно позднего развития рыночной экономики. Специфическую форму приобрели в России начала XX в. идеи равенства, справедливости, социализма. На этой почве пророс такой «цветок зла», как советский режим.

Войны и революции не щадят нравственности. Ликвидируя старую правовую систему, революции, как показывает исторический опыт, поощряют коррупцию и воровство.

В психологии существуют различия между понятиями идеального и реального Я. В первом случае речь идет о самооценке, которая связана с самоуважением и нуждается в одобрении окружающих; идеальное Я склонно скрывать свои мысли и чувства, порою переоценивать свои способности.

Реальное Я – это социальная значимость личности, ее оценка окружающими. Между Я идеальным и реальным существует разрыв, более или менее значительный. В условиях нестабильности он нарастает, превращается в возбудителя личностных и социальных конфликтов.

У россиянина разрывы между двумя Я, как в сторону переоценки, так и недооценки,

211

самоуничижительности, достаточно заметны. Они затрудняют адекватные реакции и действия, ведут к неожиданным провалам или трудностям самореализации для многих одаренных людей.

Мы не часто обнаруживаем теневую сторону хороших душевных качеств или привлекательных идей. Жертвенность присуща русской душе; жертвенность и терпеливое страдание, гимн к своего рода канонизации убожества, проникновенно описанного Пушкиным в «Истории села Горюхина». Но терпение – это не смирение, оно не безгранично и сочетается с взрывами необузданности, стихийным вандализмом. Нам представляется, что сплав противоречивых качеств, втиснутый в рамку «русской идеи», поиск «особенности» нашего пути вместе с использованием как бы все объясняющих утверждений об иррациональности, непредсказуемости России вряд ли способствуют становлению свободного человека.

В сегодняшней России начинает складываться новый психологический тип экономического человека, воспитанного в материалистическом духе, но принижающего значение культуры. Ведь так называемый «американизм» может заменять ее «цивилизованным комфортом».

У читателя, возможно, складывается впечатление, что авторы рисуют чересчур мрачную картину и пессимистически настроены относительно будущего России. Можно, конечно, описывать достоинства и доблести россиянина на поле брани, возвышать его, а недостатки нашего бытия объяснять кознями врагов. Но если мы действительно хотим блага своей стране, хотим самосовершенствования, нужно, повидимому, прежде всего сосредоточиться на освобождении от внутренних наших вериг, мешающих выходу на простор.

Всем нам знаком человек, который распространяется о своих заслугах, забывая о своих слабостях и ошибках. И неминуемые провалы выглядят для него полной неожиданностью.

Можно ли предвидеть будущее России?

В России исследователя подстерегают неожиданности еще потому, что страна наша слывет непредсказуемой, иррациональной и мы стараемся подтвердить этот образ. Иррациональность, являясь альтернативой рациональному выбору, символизирует как бы «недоступность для понимания» с точки зрения логики. Уповать приходится на рациональность самого рыночного механизма, ведь даже в советские времена рыночные формы, несмотря на запреты, пробивались к свету, как трава через дорожные покрытия. Присмотримся к прогнозным оценкам, выполненным специалистами. Обычно составляется несколько вариантов: пессимистический хорош уже тем, что не всегда сбывается, но настораживает, пробуждает к действиям как деловой мир, так и политиков; оптимистический более соответствует человеческой натуре, но часто оказывается легковесным, не учитывающим в полной мере противодействующие факторы.

Исходным состоянием для гипотез и прогнозов дальнейшего развития России являются неустойчивость, балансирование между затянувшейся депрессией и рассветом, началом оживления.

Прогноз развития мировой экономики, предложенный экспертами МВФ, обещал продолжение подъема при возможной смене его лидеров. Что касается России, то международные службы предсказывали постепенный выход ее из состояния депрессии. МВФ предполагал, что в целом страны переходной экономики превысят по темпам роста производства группу ведущих индустриальных государств. Представляется однако, что данные по России 1998–2000 гг. оказались несколько заниженными.

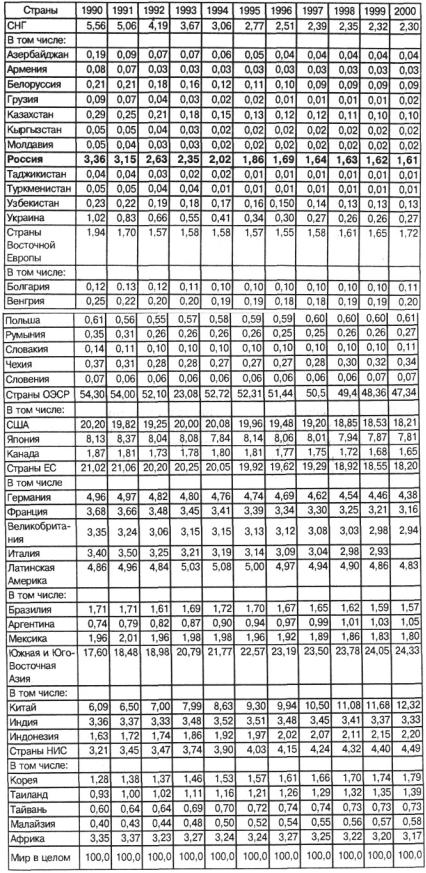

Т а б л и ц а 51

Удельный вес отдельных регионов и стран в мировом реальном ВВП за 1990-2000 гг. (в %)

212

Присмотримся теперь к оценкам экономического будущего России, предложенным правительством Российской Федерации в 2000 г.

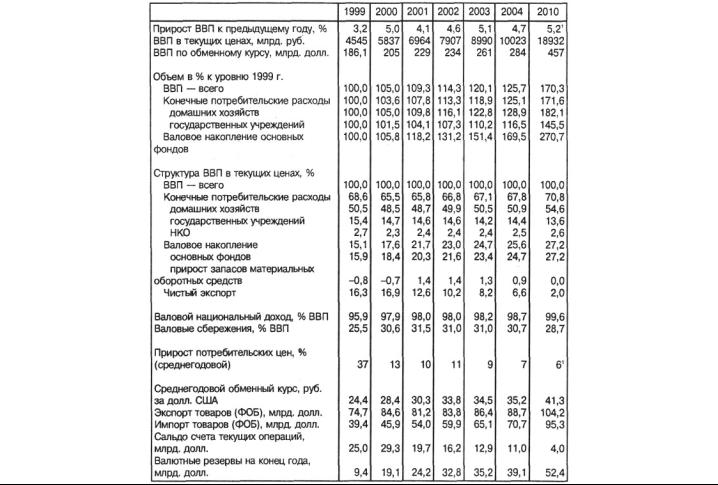

Т а б л и ц а 52

Ожидаемые результаты

213

1 В среднем за год в период 2005-2010 гг.

Прогноз экономического развития России предполагает, что темпы роста ВВП поднимутся до 5% годовых.

Эти оптимистические предвидения не в полной мере учитывают изменения политического климата, реакцию экономики на нормативные действия правительства.

Трудности среднего обывателя, стоящего в переходные времена, как говорится, с опущенными руками, хорошо описаны Генрихом Белем («Город с тысячью лиц»).

На просторах России продолжается специфическое «искушение свободой», выражающееся порой в росте преступности.

Возвратимся к международному прогнозу. Мир перестал быть разделенным на метрополии (развитые государства) и колонии (слаборазвитые страны).

Бросается в глаза падение удельных весов стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (с 54,3 до 47,3%), стран Восточной Европы и СНГ (доля последних снизилась с 5,56 до 2,23%). Возвышение удельных весов прогнозируется для стран Южной и ЮгоВосточной Азии (Китая, Индии, Индонезии), новых индустриальных стран – Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Таиланда; доли стран Африки и Латинской Америки останутся относительно стабильными. Удельный вес стран СНГ понизится в 2000 г. по данным МВФ до 2,3% против 2,51% в 1996 г., доля России в мировом ВВП упадет до 1,62% против 1,69% в 1996 г. Между тем удельный вес стран Восточной Европы продолжит линию на повышение: с 1,55% в 1996 г. до 1,72% в 2000 г.

Вероятно, данные МВФ отражают общие тенденции, но их точность все же условна. В особенности это связано с динамикой внутренних цен и натуральных валютных курсов, по которым осуществляются сопоставления.

Линия на сближение и политическое объединение стран СНГ вполне понятна в свете истории и политических амбиций. Но она может, как подтверждает мировой опыт, обернуться некоторыми неожиданностями*. Совсем не желая сгущать краски, укажем, однако, что при объединении малой страны с крупным соседом преимущества оказываются, как это ни парадоксально, у первой. У более крупного партнера происходит временное торможение экономического роста. Об этом свидетельствуют примеры воссоединения двух Германий, процесс интеграции в Евросоюзе. На первом этапе более

214

высокими были темпы роста у таких стран, как Бельгия, Голландия, затем, после присоединения Испании, Греции и Португалии, возникла потребность в дополнительных средствах для их экономического возрождения. Нагрузка легла на более продвинутых партнеров. Финансовую поддержку оказывали новым участникам менее всего из альтруизма: интеграция предполагает создание сравнительно единого хозяйственного пространства и координации, объединения экономических политик.

* В порыве патриотических чувств мы забываем древнюю библейскую мудрость: «За гордостью следует поражение».

На фоне общемирового пространства выделяются острова успешного развития, демонстрирующие возможность возрождения и расцвета. Эти страны мы можем найти на разных континентах – в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, в Восточной Европе. Они отличаются прежде всего тем, что ими было найдено конструктивное соединение общих рыночных принципов с императивами исторического этапа и национальной спецификой, приемлемыми возможностями сотрудничества с внешним миром.

Долгосрочные прогнозы логичны, но не всегда могут улавливать и предвидеть переломы в мировой истории. Вспомним хотя бы об экспертных оценках начала XX в., суливших России весьма впечатляющие перспективы. Возможно, лишь в искусстве «серебряного века» обозначилось тогда предчувствие катастрофы.

Слом командной экономики и его общемировые следствия также оказались неожиданными для многих исследователей. В 70-е гг. группой экономистов под руководством американского профессора и нобелевского лауреата Василия Леонтьева был подготовлен прогноз «Будущее мировой экономики». На русском языке книга была опубликована в 1979 г. За базу эксперты взяли данные 1970 г., и в прогнозе сообщались оценки на 1980, 1990 и 2000 гг. Удачными оказались оценки по группе развивающихся стран, но исследователи не смогли предвосхитить роковую роль последнего десятилетия для плановоцентрализованной системы.

При прогнозировании экономического развития России необходимо учитывать разнообразие факторов, окрашивающих картину как в темные, так и в светлые тона. Что касается первых, то к ним относится экологическое состояние страны, кризис разрастающийся и крайне опасный. Угрожающими стали демографические проблемы. Согласно прогнозам общая численность населения России должна была сократиться к 2000 г. до 140–135 млн. чел.

Главный порок советского порядка состоял в том, что людей отучали работать. Ни один строй не относился так снисходительно к безделью и так безжалостно к работнику, как советский режим. И еще одно обстоятельство: революции, ликвидирующие право, провоцируют тем самым воровство. Грубая жестокость здесь не поможет. Изменение уклада жизни и мировоззрения обычно отстает от политикоэкономических преобразований. И в начале 2000 г. многие из нас остаются растерянными потомками тоталитарного режима.

Но, пытаясь заглянуть в будущее, следует иметь в виду и воздействие факторов, которые можно назвать положительными. К ним относятся:

–прогрессивные изменения в экономической структуре, обусловленные наступлением рынка и адаптацией к нему государственного регулирования, постепенным восстановлением конкурентоспособности российского производства;

–долгосрочное воздействие повышающегося платежеспособного спроса – обстоятельство, имеющее антикризисный характер;

–вхождение в экономическую практику поколения, свободного от постсоветского синдрома, людей инициативных, способных строить другую Россию.

И последнее – экономическая свобода, т.е. свобода экономического выбора, иногда возможна и при отсутствии свободы политической, хотя некоторые ученые, например Милтон Фридмен, считают подобную ситуацию исключением, как бы подтверждающим правило сочетания политических и экономических свобод. Но сама по себе свобода политическая, т.е. демократия, гражданское общество невозможны при отсутствии реальной экономической свободы*.

* Советуем в этой связи прочитать статью А. Илларионова «Экономическая свобода и благосостояние народа». // Вопросы экономики. 2000. № 4.

В заключение несколько слов о взаимодействии внутренних и внешних факторов экономического роста. Мы уже отмечали условный характер их разделения и малую вероятность превращения внешних,

215