Шпоры к госам_Грунты / шпоры по грунтам правильные

.doc|

1.) Физические характеристики грунтов, определяемые экспериментально: плотность, влажность, плотность твердых частиц. Плотность грунта ρ=m/V (г/см3 или т/м3). ρ в природе =от1,1(ил, торф) до 2,4( морена). Чем выше плотность, тем грунт лучше. ρm- среднее значение плотности (супеси, суглинки, глины). ρm= от 1,6 до 2,1. Удельный вес грунта γ=ρ*g (где g – ускорение свободного падения = 9,81 кН/м3). Плотность твердых частиц ρs=m1/V1 (m1 и V1 – масса и объем твердых частиц). Обычно принимается по таблицам. (ρs=2,66 – песок/ 2,7 – супесь/ 2,72 – суглинок/ 2,74 – глины). Удельный вес твердых частиц γs=ρs*g, Влажность грунта w=m2/m1 (m2 – масса воды). Влажность грунта – это отношение массы воды к массе грунта, высушенного при t=105°С(±1°С) до постоянной массы. Почему именно такая температура – так как связанная вода испаряется при t>100°С, а при более высокой температуре сгорает органика и теряется масса твердых частиц. w=0-200%. 0%-абсолютно сухой грунт. В порах которого только воздух (практически это невозможно, если только верхний слой грунта пустыни). 200% - торф. Чем больше влажность, тем грунт слабее. wm=5-25%пески, 15-45%-глины. (Измерение: д.е. – доли единицы и %, если умножить на 100).

|

2.) Вычисляемые физические характеристики грунтов: плотность грунта в сухом состоянии, удельный вес грунта в сухом состоянии, пористость, коэф-т пористости, коэф-т водонасыщения, плотность грунта с учетом взвешивающего действия воды. Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды. Плотность грунта в сухом состоянии (плотность скелета грунта) ρd=ρ/(1+w) (г/см3 или т/м3). ρd=от 1 до 2,1. Чем выше ρd, тем грунт лучше. Если ρd<1,65 т/м3, то грунт – слабый и на нем без особых мероприятий строить не рекомендуется. Удельный вес грунта в сухом состоянии (удельный вес скелета грунта) γd=ρd*g , также γd=γ/(1+w). Пористость грунта n=Vпор/Vобразца, также n= (ρs- ρd)/ρs = (γs- γd)/ γs .Измерение: д.е. или %. n=20-85%. Чем больше пористость, тем грунт слабее. nm=40-65%. Коэф-т пористости е=Vпор/V1 , а также е=(ρs- ρd)/ρd = (γs- γs)/ γd. Измеряется в д.е. Чем выше коэф-т пористости, тем грунт слабее. Если е>1, такой слабый грунт укрепляют, либо на нем не строят. е=0,2-12д.е. Чем больше е, тем грунт слабее. Существует классификация грунтов по коэф-ту пористости по ГОСТ 25100-95 «Грунты, классификация». Коэф-т водонасыщения Sr=w/wsat. (здесь w- естественная влажность) Характеризует степень заполнения пор водой. wsat – полная влагоемкость (влажность грунта, при которой все поры грунта заполнены водой). wsat = (e+ρw)/ρs (ρw-плотность воды 1т/м3). Также wsat = (e*γw)/γs (γw –удельный вес воды 9,81 или ≈ 10кН/м3. Sr=(w*ρs)/(e*ρw)=(w*γs)/(e*γw). Измеряется в д.е. Sr=0-1д.е. Чем выше коэффициент водонасыщения, тем грунт слабее. По коэф-ту водонасыщения грунты классифицируются по ГОСТ 25100-95. Плотность грунта с учетом взвешивающего действия воды ρsb= (ρs-ρw)/(1+e). Измеряется в г/см3 или т/м3. Определяется для водонепроницаемых грунтов, залегающих ниже уровня грунтовых вод. Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb= (ρsb*g)= (γs- γw)/(1+e). Измеряется в кН/м3.

|

3.) Физические характеристики глинистых грунтов: влажность на границе пластичности, влажность на границе текучести, число пластичности, показатель текучести. Влажность на границе пластичности (на границе раскатывания) wp- это влажность, при которой грунт перестает раскатываться в жгут диаметром 3 мм, при этом он покрывается сетью трещин и распадается на кусочки длиной 3-8 мм. wp=m2/m1. (m2 – масса воды, m1 – масса твердых частиц). Измеряется в % и д.е. Зависит от содержания глинистых частиц в грунте, чем их больше, тем wp больше. Влажность на границе текучести wL- это влажность, при которой стандартный конус Васильева погружается в грунт за 5 сек на 10мм. wL=m2/m1. Измеряется в % и д.е. Зависит от содержания глинистых частиц в грунте, чем их больше, тем wL больше. Число пластичности Ip= wL- wp. Измеряется в % и д.е. Существует классификация грунтов по числу пластичности по ГОСТ 25100-95. По Ip устанавливается название глинистого грунта. Ip=1-7 – супесь, 7-17 – суглинок, >17- глина. Показатель текучести IL= (w- wp)/(wL- wp)= (w- wp)/ Ip. . По числу пластичности грунты классифицируются по ГОСТ 25100-95. По IL определяется состояние глинистого грунта, чем больше показатель текучести, тем грунт слабее.

|

4.) Классификация песчаных грунтов по гранулометрическому составу, коэффициенту пористости и коэффициенту водонасыщения. - по гранулометрическому составу:

- по коэф-ту пористости е=(ρs- ρd)/ρd: (ρs – плотность твердых частиц (г/см3); ρd – плотность скелета грунта (г/см3));

- по коэф-ту водонасыщения Sr=(w*ρs)/(e*ρw): (w – влажность грунта (д.е.); ρw – плотность воды (г/см3))

|

5.) Классификация крупнообломочных грунтов по гранулометрическому составу и коэф-ту водонасыщения. - по гранулометрическому составу:

- по коэф-ту водонасыщения (подразделяют также как и пески) Sr=(w*ρs)/(e*ρw): (ρs – плотность твердых частиц (г/см3); е – коэффициент пористости (д.е.); w – влажность грунта (д.е.); ρw – плотность воды (г/см3))

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.) Классификация глинистых грунтов по числу пластичности и показателю текучести. - по числу пластичности Ip= wL- wp: (wL – влажность на границе текучести (%); wp – влажность на границе раскатывания(%)).

- по показателю текучести IL= (w- wp)/ Ip: (w – влажность грунта (%))

|

7.) Фазы напряженного состояния грунта.

П Р - давление на грунт. Рstr-структурная прочность грунта. 4 участка – 4 фазы напряженного состояния. 0-1 – фаза упругих деформаций. P Pstr, не превышает структурной прочности, т.е. связи не нарушаются. Поэтому на данном участке развиваются только упругие деформации. Зависимость между напряжением и деформациями – линейная. 0-1 – прямая, можно применить теорию упругости.

1 Уплотнение – перемещение грунта по вертикали (развивается под действием нормальных напряжений). Одновременно с деформациями уплотнения по краям штампа, где возникает концентрация напряжения, будут развиваться пластические деформации – деформации сдвига. 2-3 – фаза развития интенсивных деформаций уплотнения и сдвига. При увеличении нагрузки деформации уплотнения будут увеличиваться, а зоны сдвигов расти.

3

|

8.) Определение напряжений в массиве грунта от действия вертикальной сосредоточенной силы, нескольких сосредоточенных сил, любой распределенной нагрузки, равномерно распределенного давления.

- σz=k*(N/z2) z – глубина залегания точки М. k – коэф-т, принимаемый по таблицам справочников в зависимости от отношения r/z. r – расстояние от оси приложения силы N до точки М.

- σz=k1*(N1/z2)+ k2*(N2/z2)+…+ ki*(Ni/z2) ki – коэф-т, принимаемый по таблицам справочников в зависимости от отношения ri/z. ri – расстояние от оси приложения силы N до точки М.

- Р – нагрузка на грунт (м/б насыпь). σz=Σki*(Ni/z2) Площадь загружения делиться на прямоугольники размером bi х li. В каждом прямоугольнике определяется равнодействующая Ni. Чем больше прямоугольников, тем больше точность определения напряжений. ri – расстояние от оси приложения равнодействующей Ni до точки М. ki – коэф-т, принимаемый по таблицам справочников в зависимости от отношения ri/z.

- b и l – ширина и длина (напр. подошвы фундамента). а.) Под центром площади загружения - σzр=α*Р; α – коэф-т, принимаемый по табл.1, прил.2 по СНиП 2.02.01-83* в зависимости от отношения ζ=2z/b и формы фундамента и коэф-та η=l/b. Р – равномерно распределенная нагрузка на грунт.

б α – коэф-т, принимаемый по табл.1, прил.2 по СНиП 2.02.01-83* в зависимости от отношения ζ=z/b и формы фундамента и коэф-та η=l/b.

|

9 σzр – напряжения от внешней нагрузки. σzg – напряжения от собственного веса грунта.

1.) основание однородное:

N σzg=γ*z γ – удельный вес грунта (кН/м3) γ=ρ*g

2.) основание слоистое (неоднородное):

σ

3.) основание однородно, грунт водонепроницаемый, есть УГВ.

σ γsb – удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды (определяется для водопроницаемых грунтов, залегающих ниже уровня грунтовых вод). γsb= (ρsb*g)= (γs- γw)/(1+e). γs – удельный вес твердых частиц; γw – удельный вес воды = 10 кН/м3. е – коэф-т пористости. γ – удельный вес грунта, определяется для всех грунтов, залегающих выше УГВ, для водонепроницаемых грунтов, залегающих ниже УГВ (водонепроницаемый грунт – глина).

4

σzg=γ*z

|

(Продолжение вопр.9) 5.) основание неоднородное, есть УГВ.:

σzg = Σγi*hi = γ1*h1+ γ2*h2+ γ3*(z-h1-h2) + γsb3*(h1+h2+h3-dw)+ + γsb4*h4+ γ5*(z-h1-h2-h3-h4)+ γw*hw γw – удельный вес воды = 10 кН/м3. hw – расстояние от УГВ до водонепроницаемого слоя. hw = h1+h2+h3+h4-dw

6

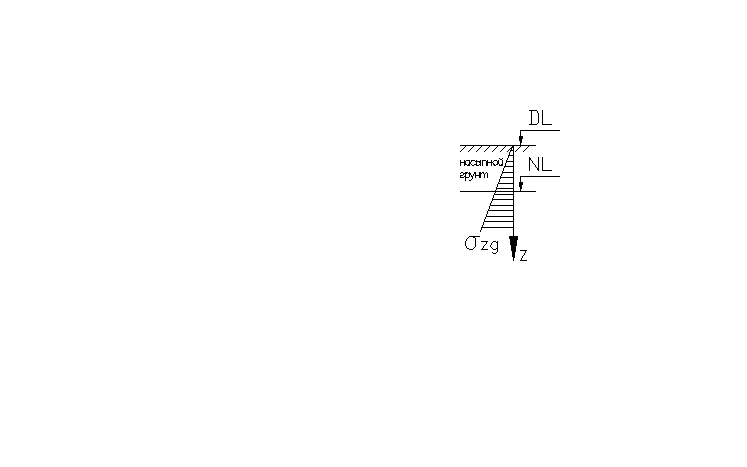

Давление насыпи не учитывается. Насыпной слой рассматривается до3-х метров и более 3-х м. Слои рассчитываются как в предыдущих случаях. NL – отметка природного рельефа; DL – планировочная отметка.

|

|

10.) Определение осадки фундамента методом послойного суммирования. Этот метод универсальный. Расчетные осадки обычно занижены за исключением полутвердых и твердых глин. Расчетная схема – линейно-деформируемое полупространство с условным ограничением сжимаемой толщи. Допущения: 1.) грунт является линейно-деформируемым телом. 2.) деформации развиваются под действием только нормальных вертикальных напряжений σz. 3.) Боковое расширение грунта невозможно. 4.) Нормальное вертикальное внешнее давление σzр определяется под центром фундамента. 5.) Фундамент не обладает жесткостью. 6.) Деформации учитываются только в пределах сжимаемой толщи Нс. 7.) Коэф-т β=0,8. На схеме:

1 2.) Определяются расстояния zi- это расстояния от подошвы фундамента до поверхности i-го слоя. 3.) Определяется Si -осадка поверхности i-го слоя: Si=(σzpi*hi)/Ei, где σzpi – среднее значение вертикального нормального напряжения я в i-слое грунта равное полусумме указанных напряжений на верхних и нижних границах слоя. 4.) Определяется осадка фундамента S=βΣ(σzpi*hi)/Ei=βΣSi. Чтобы определить сжимаемую толщу, необходимо построить 3 эпюры: σzg-от собственного веса грунта, σzp-эпюра напряжений от внешнего давления (σzp=α*Р0), 0,2σzg(Е>5МПа) или 0,1σzg(если Е<5МПа). Считается что, ниже точки пересечения грунт не сжимается и осадки = 0; расстояние от подошвы фундамента до точки пересечения называется мощностью сжимаемой толщи (слоев) Нс.

|

11.) Определение осадки фундамента методом эквивалентного слоя. Этот метод используется, если площадь подошвы фундамента не превышает 50м2. Допущения: а.) грунт является линейно-деформируемым материалом. б.) грунт однороден на всю глубину сжимаемой толщи. 1.) основание однородное: S=he*mυ*PО

h mυ – коэф-т относительной сжимаемости. mυ=m0*(1+e), где е – коэф-т пористости грунта, залегающего под подошвой фундамента, m0 – коэф-т сжимаемости. РО = РmII - σzg0, где РО – дополнительное давление на подошве фундамента, РmII – среднее давление под подошвой фундамента. σzg0 – напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. 2.) основание неоднородное:

S=he*mυm*P0, где mυm= (1/2he2)*Σ(zi*hi*mυi), где mυi – коэф-т относительной сжимаемости i-го слоя.

|

12.) Определение осадки фундамента методом линейно-деформируемого слоя. Этот метод используется:

1.) если в пределах

сжимаемой толщи основания, определяемой

как для линейно-деформируемого

полупространства залегает слой грунта

с модулем деформации Е1>100

МПа и

толщиной h1,

удовлетворяющей условию h1≥Hc(1- 2.) если ширина подошвы фундамента b≥10м и модуль деформации грунтов основания Е≥10МПа.

Осадка фундамента

определяется по формуле:

, где Р – среднее давление под подошвой фундамента; b – ширина подошвы фундамента; kC – принимается по таблице СНиП (в зависимости от отношения ζ=2H/b, где Н – толщина линейно-деформируемого слоя); km – коэф-т, принимаемый по табл. СНиП (в зависимости от ширины подошвы фундамента b и среднего значения модуля деформации грунтов основания Е); n – число слоев, различающихся по сжимаемости, в пределах толщины линейно-деформируемого слоя Н; ki и ki-1- коэф-ты, принимаемые по табл. СНиП (в зависимости от формы фундамента и отношений ζ=2zi/b и ζi-1=2zi-1/b, где zi – расстояние от подошвы фундамента до поверхности i-го слоя); Еi – модуль деформации i-го слоя грунта. Толщина линейно-деформируемого слоя Н принимается до кровли грунта с модулем деформации Е≥100 МПа , а при ширине (диаметре) фундамента b≥10м и среднем значении модуля деформации грунтов основания Е≥10 МПа вычисляется по формуле : Н=(НО+ ψ*b)kP (формула 1), где НО и ψ – принимаются соответственно равными для оснований, сложенных: пылевато-глинистыми грунтами 9м и 0,15; песчаными грунтами – 6м и 0,1. kP – коэффициент, принимаемый равным: kP=0,8 при среднем давлении под подошвой фундамента р=100 кПа; kP=1,2 при р=500 кПа, а при промежуточных значениях – по интерполяции. Если основание сложено пылевато-глинистыми и песчаными грунтами, значение Н определяется по формуле: Н=НS+hcl/3 , где НS – толщина слоя, вычисленная по формуле 1 в предположении, что основание сложено только песчаными грунтами, hcl – суммарная толщина слоев пылевато-глинистых грунтов в пределах от подошвы фундамента до глубины, равной Нcl – значению Н, вычисленному по формуле 1 в предположении, что основание сложено только пылевато-глинистыми грунтами. |

13.) Силы морозного пучения.

В σаf – удельные силы морозного пучения, действуют перпендикулярно боковой поверхности фундамента. σаf=(1/10)τf. Обычно при проектировании не учитываются, но могут опрокинуть малонагруженный фундамент, действуя с одной стороны. СНиП 2.02.01-83* запрещает развитие нормальных сил морозного пучения. Мероприятия по исключению сил морозного пучения:

1

2.) Чтобы исключить касательные силы морозного пучения τf выполняется обратная засыпка из непучинистого грунта.

|

14.) Порядок расчета жестких центрально-нагруженных фундаментов на естественном основании. 1.) Определяем площадь подошвы фундамента. А=NoII/(R0-γmII*d),

г 2.) А=b*l. а.)Для ленточных фундаментов l=м b=A/1;

б.) под колонны:

если М=0, то b=l= Для монолитных фундаментов b и l округляем до 0,1м; для сборных принимаем типовые фундаментные подушки и фундаменты под колонны по табл.ГОСТ и справочников. 3.) Определяем расчетное сопротивление грунта основания по формуле СНиП 2.02.01-83*:

, где: γС1, γС2, К, kZ, Мγ,Мg, Мс эти характеристики определяются по таблицам СНиП 2.02.01-83*. b – ширина подошвы фунд-та; db – глубина подвала (т.е. от планируемой отметки до верха пола подвала); d1 – приведенная глубина заложения фундамента (d1=hS+(γcf*hcf)/γ/II, где hs – расстояние от подошвы условного фундамента (кровля слабого слоя) до низа пола подвала, γсf – средний удельный вес конструкций пола подвала, hcf – толщина пола подвала; γII/ - средний удельный вес грунтов, залегающих выше кровли слабого слоя (γII/=Σγi*hi/ Σhi), γi – удельный вес, hi – толщина слоя грунта, СII– удельное сцепление грунта слабого слоя; γII - средний удельный вес грунтов, залегающих ниже кровли слабого слоя. 4.) Определяем среднее давление под подошвой фундамента PmII=(NoII+ γmII*d*b*l)/(b*l), где b и l – принятые ширина и длина подошвы фундамента. 5.) Проверка: R ≥ РmII (разница ≤ 5%). 6.) Если в основании залегает слабый грунт, то выполняется проверка его прочности: σzp+ σzg ≤ Rz, где: σzp – вертикал. нормальное напряжение от внешнего давления на уровне кровли слабого слоя; σzg – вертикал. нормальные напряжения от собственного веса грунта на уровне кровли слабого слоя; Rz – расчетное сопротивление грунта слабого слоя на глубине z от подошвы фунд-та на уровне его кровли; z – расстояние от подошвы фунд-та до слабого слоя. Если условия не выполняются, то можно изменить размеры подошвы фунд-та или глубину заложения. 7.) Выполняем расчет осадки фунд-та S≥Su. S – расчетная осадка; Su – предельно допустимая осадка. Если условия не выполняются, то также можно изменить размеры подошвы фунд-та или глубину заложения.

|

ри

увеличении нагрузки осадка будет

развиваться в соответствии с графиком.

ри

увеличении нагрузки осадка будет

развиваться в соответствии с графиком. -2

– фаза

уплотнения и местных сдвигов.

P

> Pstr,

т.е. связи нарушаются, выдавливается

вода. Поэтому на этом участке развиваются

остаточные деформации – деформации

уплотнения и деформации сдвига.

-2

– фаза

уплотнения и местных сдвигов.

P

> Pstr,

т.е. связи нарушаются, выдавливается

вода. Поэтому на этом участке развиваются

остаточные деформации – деформации

уплотнения и деформации сдвига. -4

– фаза

выпора. При

давлении Pcr2

произойдет резкая осадка штампа с

выпором грунта в стороны и вверх.

Появятся непрерывные поверхности

скольжения и грунт потеряет устойчивость.

Поверхности скольжения – траектории

перемещения частиц грунта. Отрезок

3-4 – вертикальная прямая – осадки

увеличиваются без дальнейшего

увеличения нагрузки.

-4

– фаза

выпора. При

давлении Pcr2

произойдет резкая осадка штампа с

выпором грунта в стороны и вверх.

Появятся непрерывные поверхности

скольжения и грунт потеряет устойчивость.

Поверхности скольжения – траектории

перемещения частиц грунта. Отрезок

3-4 – вертикальная прямая – осадки

увеличиваются без дальнейшего

увеличения нагрузки. от действия вертикальной сосредоточенной

силы:

от действия вертикальной сосредоточенной

силы: от действия нескольких сосредоточенных

сил:

от действия нескольких сосредоточенных

сил: от действия любой распределенной

нагрузки:

от действия любой распределенной

нагрузки: от равномерно распределенного давления:

от равномерно распределенного давления: .)

Под угловыми точками

- σzр=0,25*α*Р

.)

Под угловыми точками

- σzр=0,25*α*Р zg

= Σγi*hi

= γ1*h1+

γ2*h2+

γ3*(z-h1-h2)

zg

= Σγi*hi

= γ1*h1+

γ2*h2+

γ3*(z-h1-h2) zg

= Σγi*hi

= γ*dw+

γsb*(z-

dw)

zg

= Σγi*hi

= γ*dw+

γsb*(z-

dw) .)

основание однородное, грунт

водонепроницаемый, есть УГВ:

.)

основание однородное, грунт

водонепроницаемый, есть УГВ:

.)

верхний грунт насыпной:

.)

верхний грунт насыпной: .)

Все основание делится на слои толщиной

hi

<0,4b(b-ширина

фундамента).

.)

Все основание делится на слои толщиной

hi

<0,4b(b-ширина

фундамента). e

– толщина эквивалентного слоя

he=Aυw*b,

где b

– ширина подошвы фундамента, Aυw

– коэф-т

эквивалентного слоя, определяется по

таблицам справочников в зависимости

от вида грунта и формы фундамента.

e

– толщина эквивалентного слоя

he=Aυw*b,

где b

– ширина подошвы фундамента, Aυw

– коэф-т

эквивалентного слоя, определяется по

таблицам справочников в зависимости

от вида грунта и формы фундамента. озникают

в пучинистых и в мерзлых грунтах. τf

– касательные

силы морозного пучения, действующие

на боковой поверхности фундамента

(40-110 кПа). σf

– нормальные силы морозного пучения.

σf=(5-10)τf

.

озникают

в пучинистых и в мерзлых грунтах. τf

– касательные

силы морозного пучения, действующие

на боковой поверхности фундамента

(40-110 кПа). σf

– нормальные силы морозного пучения.

σf=(5-10)τf

. .)Согласно

СНиП глубина заложения фундамента в

пучинистых грунтах должна быть не

менее расчетной глубины сезонного

промерзания грунта.

.)Согласно

СНиП глубина заложения фундамента в

пучинистых грунтах должна быть не

менее расчетной глубины сезонного

промерзания грунта.

деNоII–

вертикальная нагрузка на обрез

фундамента по II

группе предельных состояний; R0

–

условное расчетное сопротивление

грунта основания; γmII

- средний удельный вес материала

фундамента и грунта на уступах; d

– глубина

заложения фундамента

деNоII–

вертикальная нагрузка на обрез

фундамента по II

группе предельных состояний; R0

–

условное расчетное сопротивление

грунта основания; γmII

- средний удельный вес материала

фундамента и грунта на уступах; d

– глубина

заложения фундамента