Основания и фундаменты

.pdf

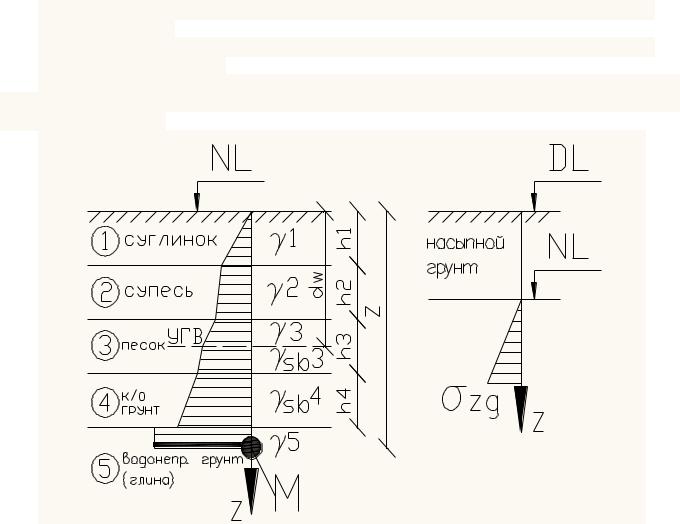

σzg=Σγi*hi=γ1*d1+γ2*d2+γ3*(dw-h1-h2)+γsb3*(h1+h2+h3-dw)+γsb4*h4+γ5*(z-h1-h2-h3-h4)+γw*hw

hw= h1+h2+h3+h4-dw

γw – удельный вес воды = 10 кН/м3. hw – расстояние от УГВ до водонепроницаемого слоя.

6) верхний грунт насыпной Давление насыпи не учитывается. Насыпной слой рассматривается до 3-х метров и более 3-х

м. Слои рассчитываются как в предыдущих случаях. NL – отметка природного рельефа; DL – планировочная отметка.

10. Определение осадки фундамента методом послойного суммирования.

Этот метод универсальный. Расчетные осадки обычно занижены за исключением полутвердых и твердых глин. Расчетная схема – линейно-деформируемое полупространство с условным ограничением сжимаемой толщи.

Допущения:

1)грунт является линейно-деформируемым телом.

2)деформации развиваются под действием только нормальных вертикальных напряжений

σz.

3)Боковое расширение грунта невозможно.

4)Нормальное вертикальное внешнее давление σzр определяется под центром фундамента.

5)Фундамент не обладает жесткостью.

6)Деформации учитываются только в пределах сжимаемой толщи Нс.

7)Коэффициент β=0,8.

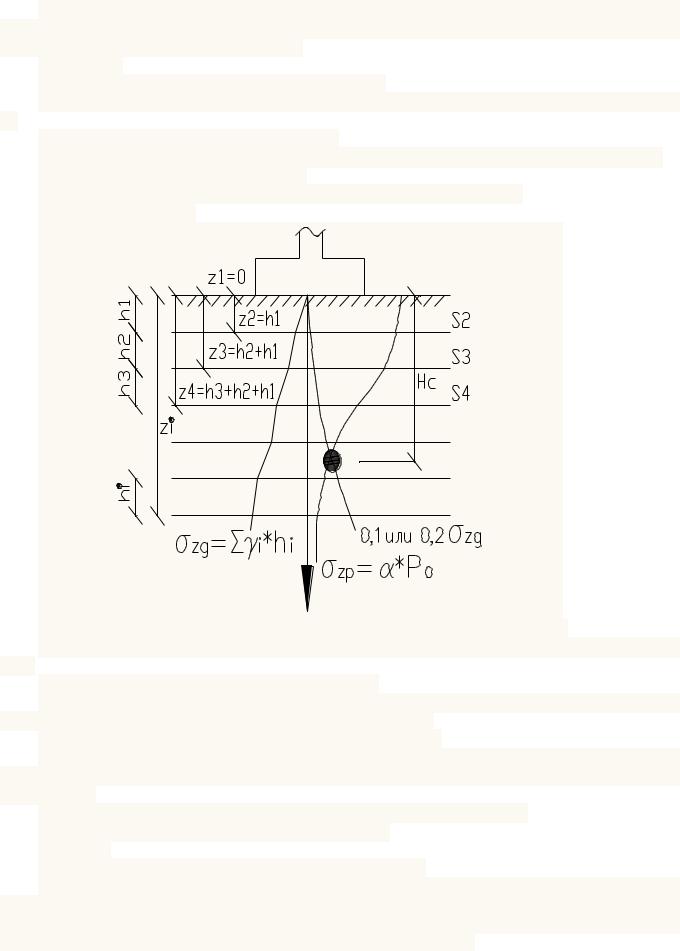

1) Все основание делится на слои толщиной hi≤0,4b (b-ширина фундамента).

2) Определяются расстояния zi- это расстояния от подошвы фундамента до поверхности i-го

слоя.

3) Определяется Si -осадка поверхности i-го слоя:

Si=(σzpi*hi)/Ei, где σzpi – вертикальное нормальное напряжение от внешнего давления

посередине i-го слоя грунта, Ei – модуль деформации i-го слоя.

4) Определяется осадка фундамента S=βΣSi=βΣ(σzpi*hi)/Ei.

ΣSi – осадки суммируются в пределах сжимаемой толщи Нс. S=βΣSi≤Su, предельно

допустимая осадка фундамента принимается по прил.4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Чтобы определить сжимаемую толщу, необходимо построить 3 эпюры: σzg-эпюра напряжений от собственного веса грунта

σzg=Σγi*hi,

σzp-эпюра напряжений от внешнего давления (σzp=α*Р0),

0,2σzg(Е>5МПа) или 0,1σzg(если Е<5МПа). Далее определяется точка пересечения эпюр σzp и

0,2σzg или 0,1σzg. Ниже точки пересечения грунт не сжимается и осадки = 0; выше точки пересечении грунт сжимается и осадки ≠ 0, расстояние от подошвы фундамента до точки пересечения называется мощностью сжимаемой толщи (слоев) Нс.

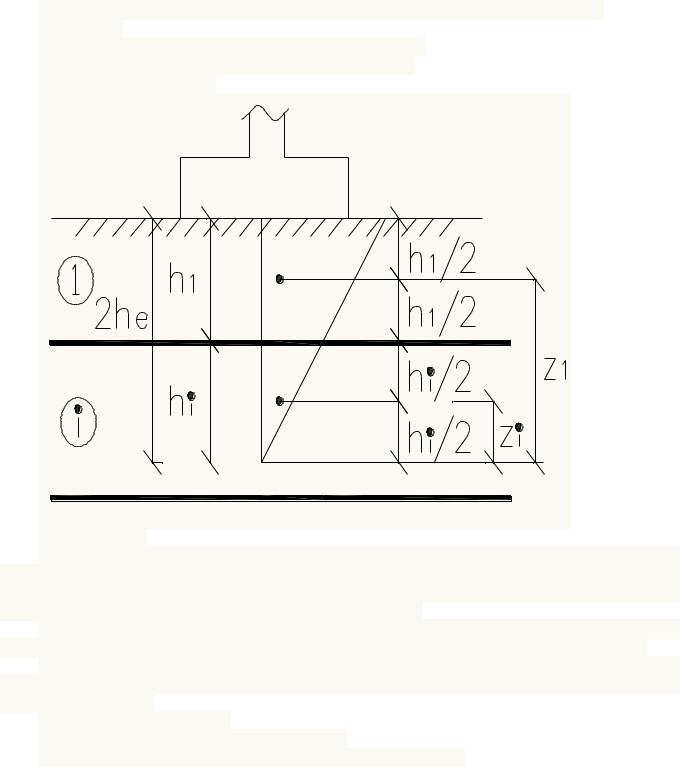

11. Определение осадки фундамента методом эквивалентного слоя.

Этот метод используется, если площадь подошвы фундамента не превышает 50м2. Допущения:

а) грунт является линейно-деформируемым материалом. б) грунт однороден на всю глубину сжимаемой толщи. 1) основание однородное:

S=he*mυ*PО≤Su |

he – толщина эквивалентного слоя he=Aυω*b, где b – ширина подошвы фундамента, Aυω – |

коэффициент эквивалентного слоя, определяется по таблицам справочников в зависимости от вида |

грунта и формы фундамента. Su - предельно допустимая осадка фундамента принимается по |

прил.4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». |

mV – коэффициент относительной сжимаемости. mV=m0/(1+e), где е – коэффициент |

пористости грунта, залегающего под подошвой фундамента, m0 – коэффициент сжимаемости. |

РО = РmII-σzg0, где РО – дополнительное давление на подошве фундамента, РmII – среднее |

давление под подошвой фундамента. σzg0 – напряжение от собственного веса грунта на уровне |

подошвы фундамента. |

2) основание неоднородное: |

S=he*mVm*P0, где mυm=(1/2he2)*Σ(zi*hi*mVi), |

где mVi – коэффициент относительной сжимаемости i-го слоя. |

12. Определение осадки фундамента методом линейно-деформируемого слоя.

Этот метод используется:

1) если в пределах сжимаемой толщи основания, определяемой как для линейнодеформируемого полупространства залегает слой грунта с модулем деформации Е1>100 МПа и толщиной h1, удовлетворяющей условию h1≥HC (1 3 E2 / E1 ) , где Е2 – модуль деформации грунта,

подстилающего слой грунта с модулем деформации Е1. Нс – толщина сжимаемой толщи,

определяемая как для линейно-деформируемого полупространства.

2) если ширина подошвы фундамента b≥10м и модуль деформации грунтов основания

Е≥10МПа.

Осадка фундамента определяется по формуле:

S P * b * kC n ki ki 1 ,

km i 1 Ei

где Р – среднее давление под подошвой фундамента; b – ширина подошвы фундамента; kC – принимается по таблице СНиП (в зависимости от отношения ζ=2H/b, где Н – толщина линейнодеформируемого слоя); km – коэффициент, принимаемый по табл. СНиП (в зависимости от ширины подошвы фундамента b и среднего значения модуля деформации грунтов основания Е); n

– число слоев, различающихся по сжимаемости, в пределах толщины линейно-деформируемого слоя Н; ki и ki-1- коэффициенты, принимаемые по табл. СНиП (в зависимости от формы фундамента и отношений ζ=2zi/b и ζi-1=2zi-1/b, где zi – расстояние от подошвы фундамента до поверхности i-го слоя); Еi – модуль деформации i-го слоя грунта.

Толщина линейно-деформируемого слоя Н принимается до кровли грунта с модулем деформации Е≥100 МПа, а при ширине (диаметре) фундамента b≥10м и среднем значении модуля деформации грунтов основания Е≥10 МПа вычисляется по формуле: Н=(НО+ψ*b)kP (формула 1), где НО и ψ – принимаются соответственно равными для оснований, сложенных: пылеватоглинистыми грунтами 9м и 0,15; песчаными грунтами – 6м и 0,1. kP – коэффициент, принимаемый равным: kP=0,8 при среднем давлении под подошвой фундамента р=100 кПа; kP=1,2 при р=500 кПа, а при промежуточных значениях – по интерполяции.

Если основание сложено пылевато-глинистыми и песчаными грунтами, значение Н определяется по формуле: Н=НS+hcl/3 , где НS – толщина слоя, вычисленная по формуле 1 в предположении, что основание сложено только песчаными грунтами, hcl – суммарная толщина слоев пылевато-глинистых грунтов в пределах от подошвы фундамента до глубины, равной Нcl – значению Н, вычисленному по формуле 1 в предположении, что основание сложено только пылевато-глинистыми грунтами.

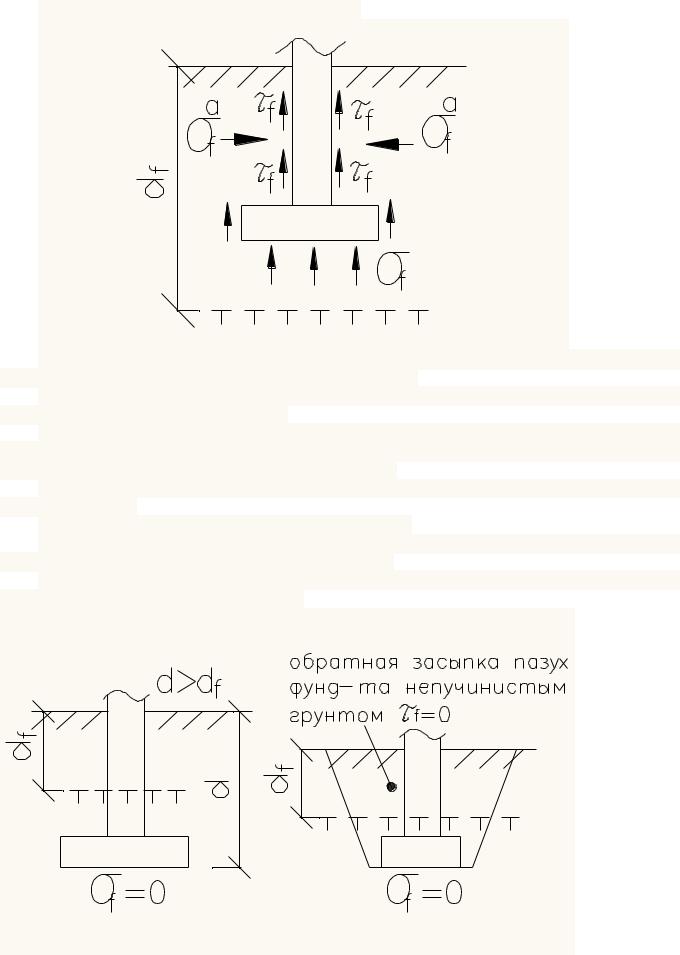

13. Силы морозного пучения. |

|

|

|

|

|

|

|||

Возникают в пучинистых и в мерзлых грунтах. |

|

|

|

|

|||||

τf |

– |

касательные |

силы |

морозного |

пучения, |

действующие |

по |

боковой |

поверхности |

фундамента, выталкивают фундамент из земли (40-110 кПа).

σf – нормальные силы морозного пучения. σf=(5…10)τf , действуют по подошве фундамента,

выталкивают фундамент зимой из грунта.

σаf – удельные силы морозного пучения, действуют перпендикулярно боковой поверхности фундамента. σаf=0,1τf. Обычно при проектировании не учитываются, но могут опрокинуть

малонагруженный фундамент, действуя с одной стороны.

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» запрещает развитие нормальных сил морозного пучения.

Мероприятия по исключению сил морозного пучения:

1)Согласно СНиП глубина заложения фундамента в пучинистых грунтах должна быть не менее расчетной глубины сезонного промерзания грунта.

2)Чтобы исключить касательные силы морозного пучения τf выполняется обратная засыпка пазух фундамента из непучинистого грунта.

14. Порядок расчета жестких центрально нагруженных фундаментов на естественном основании.

1) Определяем площадь подошвы фундамента.

А=NoII/(R0-γmII*d),

где NоII– вертикальная нагрузка на обрез фундамента по II группе предельных состояний; R0

– условное расчетное сопротивление грунта основания; γmII - средний удельный вес материала

фундамента и грунта на уступах; d – глубина заложения фундамента

2) А=b*l.

а) для ленточных фундаментов l=1м b=A/1;

б) под колонны: если М=0, то b=l=  А , если М≠0, то η=l/b b= А / l= η*b

А , если М≠0, то η=l/b b= А / l= η*b

Для монолитных фундаментов b и l округляем до 0,1м; для сборных принимаем типовые

фундаментные подушки и фундаменты под колонны по табл. ГОСТ и справочников.

3) Определяем расчетное сопротивление грунта основания по формуле СНиП 2.02.01-83*

«Основания зданий и сооружений»: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

R |

C1 C2 |

|

М |

|

k |

b |

|

М |

g |

d / |

(М |

g |

1)d / |

М c |

|

|

|

|

II |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

z |

|

|

|

1 II |

|

b II |

с II , |

|||||

|

|

К |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

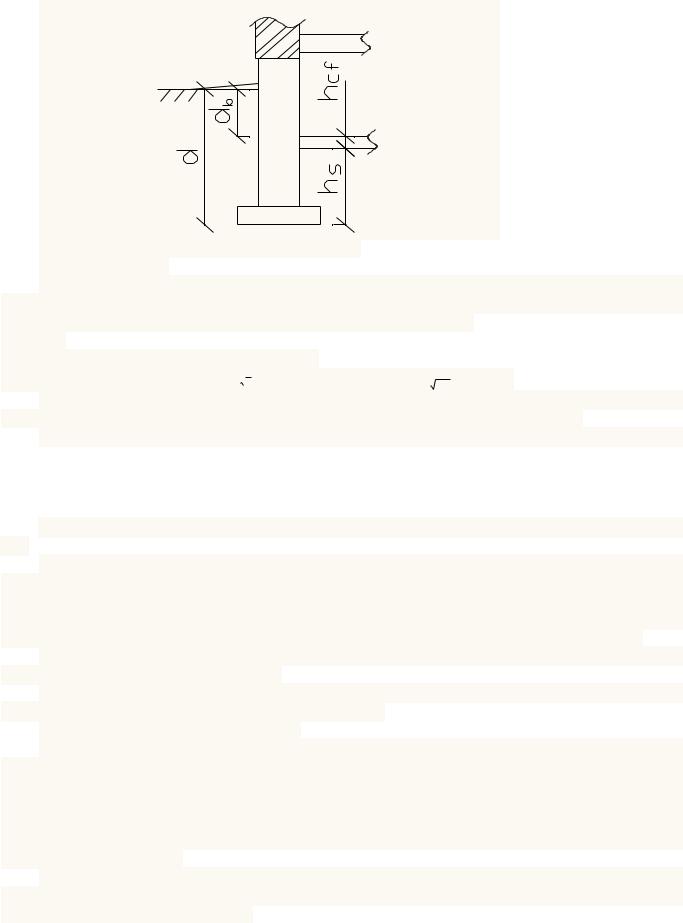

где: γС1, γС2, К, kZ, Мγ,Мg, Мс эти характеристики определяются по таблицам СНиП 2.02.01-

83*.

b – ширина подошвы фунд-та; db – глубина подвала (т.е. от планируемой отметки до верха пола подвала); d1 – приведенная глубина заложения фундамента d1=hS+(γcf*hcf)/γ/II, где hs – расстояние от подошвы условного фундамента до низа пола подвала, γсf – средний удельный вес конструкций пола подвала, hcf – толщина пола подвала; γII/ - средний удельный вес грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, γII/=Σγi*hi/ Σhi, γi – удельный вес, hi – толщина слоя

грунта, cII– удельное сцепление грунта слабого слоя; γII - средний удельный вес грунтов,

залегающих ниже подошвы фундамента.

4) Определяем среднее давление под подошвой фундамента PmII=(NoII+γmII*d*b*l)/(b*l), где

b и l – принятые ширина и длина подошвы фундамента. 5.) Проверка: R ≥ РmII (разница ≤ 5%).

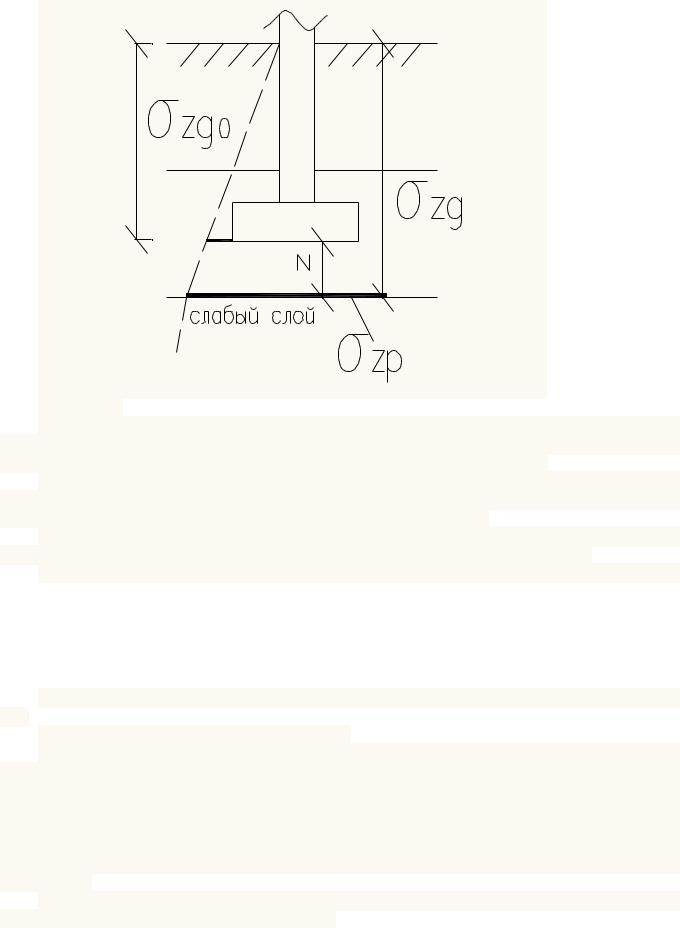

6.) Если в основании залегает слабый грунт, то выполняется проверка его прочности: σzp+σzg

≤ Rz, где: σzp – вертикальное нормальное напряжение от внешнего давления на уровне кровли слабого слоя; σzg – вертикальные нормальные напряжения от собственного веса грунта на уровне кровли слабого слоя; Rz – расчетное сопротивление грунта пониженной прочности на глубине z от подошвы фундамента; z – расстояние от подошвы фундамента до слабого слоя. Если условия не выполняются, то можно изменить размеры подошвы фундамента, глубину заложения, увеличить прочность слабого грунта.

7.) Выполняем расчет осадки фундамента S≥Su. S – расчетная осадка; Su – предельно допустимая осадка. Если условия не выполняются, то также можно изменить размеры подошвы фундамента или глубину заложения.

15. Проверка подстилающего слоя.

σzp+ σzg ≤ Rz

σzp – вертикальные нормальные напряжения от внешнего давления на уровне кровли слабого

грунта; σzg – вертикальные нормальные напряжения от собственного веса грунта на уровне кровли

слабого грунта; z - расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого слоя;

σzp=α*Р0, где α – коэффициент, принимаемый по табл.1 прил.3 СНиП 2.02.01-83*»Основания

зданий и сооружений» (он зависит от формы фундамента и ζ=2z/b, где b - ширина подошвы фундамента), а Ро – дополнительное давление на подошве фундамента.

Р0 = РmII-σzg0, где РmII – среднее давление под подошвой фундамента; а σzg0 – вертикальные

нормальные напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента

Rz – расчетное сопротивление грунта пониженной прочности на глубине z от подошвы

фундамента: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

C1 C 2 |

М |

К b |

|

(М |

|

1)d / |

М d / |

М |

С |

|

|

|

z |

К |

|

z z |

II |

|

g |

b II |

g 1 II |

с |

|

II |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где: γС1, γС2, К, kZ, Мγ,Мg, Мс эти характеристики определяются по таблицам СНиП 2.02.01-

83*.

bZ – ширина подошвы условного фундамента

AZ=NoII/σZP, гдеNоII– вертикальная нагрузка на обрез фундамента по II группе предельных

состояний; db – глубина подвала (т.е. от планируемой отметки до верха пола подвала); d1 – приведенная глубина заложения условного фундамента d1=hS+(γcf*hcf)/γ/II, где hs – расстояние от подошвы условного фундамента до низа пола подвала, γсf – средний удельный вес конструкций пола подвала, hcf – толщина пола подвала; γII/ - средний удельный вес грунтов, залегающих выше кровли слабого слоя γII/=Σγi*hi/ Σhi, γi – удельный вес, hi – толщина слоя грунта, cII– удельное сцепление грунта слабого слоя; γII - средний удельный вес грунтов, залегающих ниже кровли

слабого слоя.

Если условия не выполняются, то можно изменить размеры подошвы фундамента, глубину заложения, увеличить прочность слабого грунта.

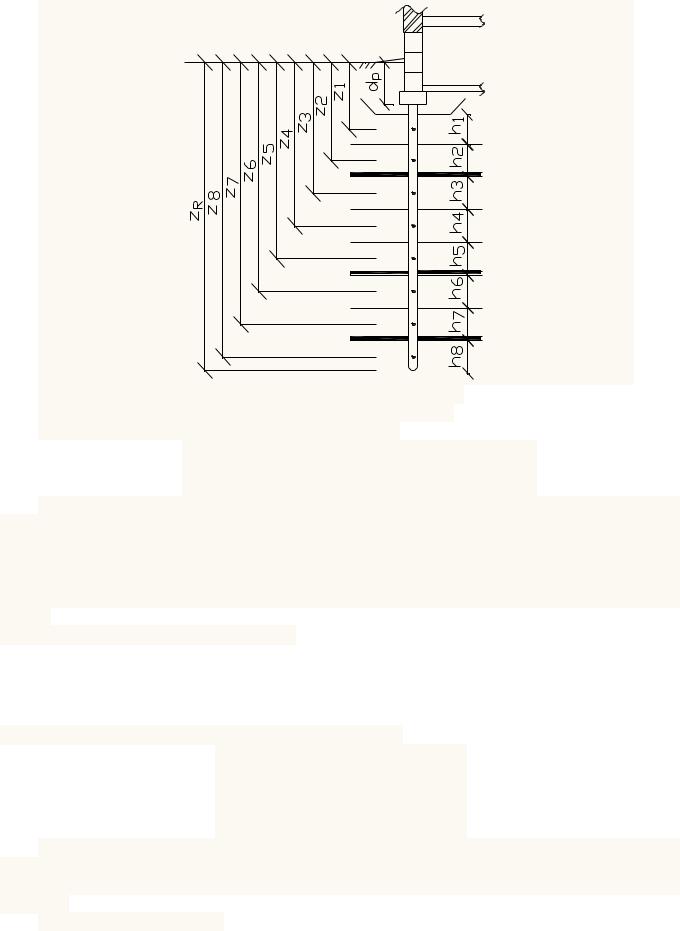

16. Порядок расчета центрально нагруженных свайных фундаментов.

1) Принимаем поперечное сечение сваи и способ погружения.

2) Определяем несущую способность сваи по материалу Fd1. 3) Определяем несущую способность сваи по грунту

Fd2 c CR RA u cfi hi fi , где :

γС - коэффициент условия работы сваи в грунте; γСR – коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи; γcfi – коэффициент условия работы грунта на боковой поверхности сваи; А – площадь опирания сваи на грунт; R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, которое зависит от ZR (расстояние от острия сваи до природного рельефа) и вида грунта, который залегает под острием сваи; u – периметр поперечного сечения сваи; fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи; hi – толщина i-го слоя

грунта; 4) Определяем несущую способность сваи:

|

|

Fd |

min |

F |

|

|

|

|

|

|

d1 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

Fd 2 |

|

|

|

5) Определяем количество свай и конструируем ростверк: |

|

|

|

|||||

|

n |

g |

NOI mI d pbplp |

|

||||

|

|

Fd |

|

|

|

, |

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

где: γg– коэффициент надежности по грунту; NOI – вертикальная нагрузка на обрез фундамента по I группе предельных состояний; dp – глубина заложения ростверка; γmI– средний удельный вес ростверка, фундамента и грунта на уступах; bp – ширина ростверка; lp – длина ростверка

6) Конструируем ростверк:

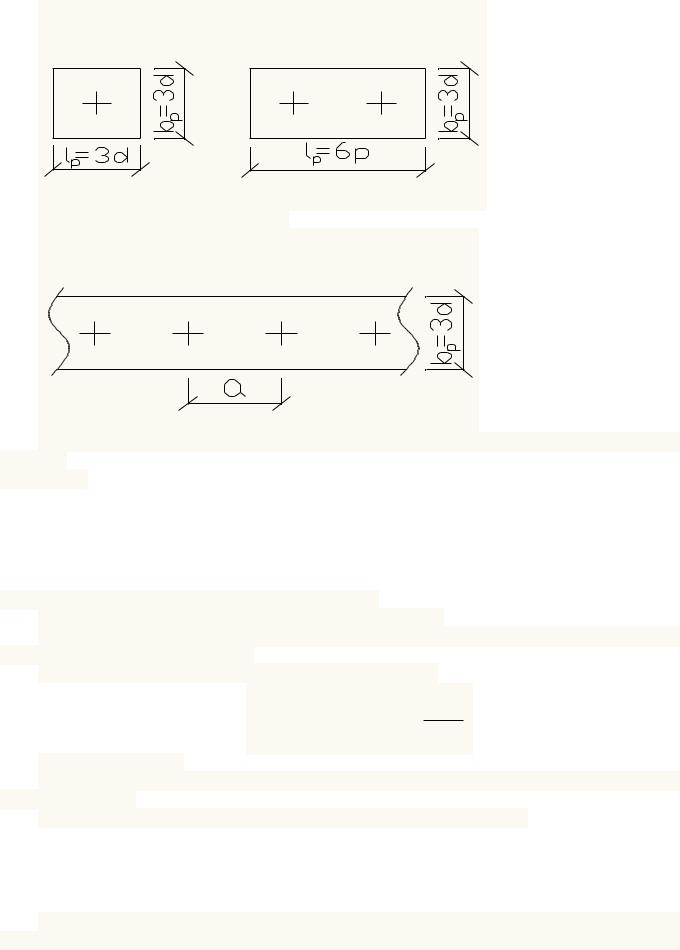

n=1 n=2

для колонн – n округляем до целого,

lp =1

для ленточного фундамента: lP=1м; а=1/n (оругляем в большую сторону до 0,1м). Проверка

3d≤ a≤6d.

7) Проверка:

|

NOI mI d pbplp |

|

F |

|

|

|

d |

||

|

|

|

|

|

|

nфакт |

|

g , |

|

где: для ленточного - nфакт=1/а; для колонн – по факту.

8) Определение размеров подошвы условного фундамента:

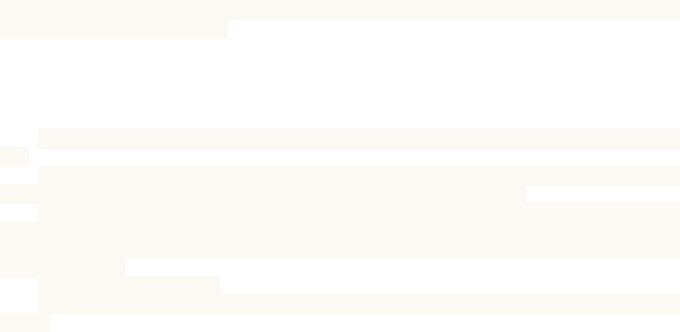

а) Определение среднего значения угла внутреннего трения грунтов, залегающих на боковой поверхности сваи. φmII=(Σφi*hi)/Σhi

б) Определение ширины подошвы условного фундамента:

bусл d 2 hi tg 4mII ,

где: d - сечение сваи;

в) Определяем длину подошвы условного фундамента: для ленточного фундамента - lусл=1;

для колонн lусл=bусл

9) Определяем среднее давление под подошвой условного фундамента:

P |

NoII mII * Hусл *bусл *lусл |

|

|

mII |

bусл |

*lусл |

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

где: NОII– вертикальная нагрузка на обрез фундамента по II группе предельных состояний;

Hусл – глубина заложения условного фундамента (расстояние от поверхности земли до острия

сваи); γmII– средний удельный вес сваи, ростверка, фундаментных блоков и грунта в пределах

подошвы условного фундамента.

R C1 C 2 |

М |

|

К b |

II |

(М |

g |

1)d |

/ |

М |

g |

d / |

М |

С |

II |

|

|

УСЛ |

К |

|

z УСЛ |

|

b |

II |

|

1 II |

с |

|

, |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где: γС1, γС2, К, kZ, Мγ,Мg, Мс эти характеристики определяются по таблицам СНиП 2.02.01-

83*.

db – расстояние от поверхности земли до верха пола подвала; d1 – приведенная глубина заложения фундамента d1=hS+(γcf*hcf)/γ/II, где hs – расстояние от острия сваи

до низа пола подвала, γсf – средний удельный вес конструкций пола подвала, hcf – толщина пола подвала; γII/ - средний удельный вес грунтов, залегающих выше острия сваи γII/=Σγi*hi/ Σhi, СII– удельное сцепление грунта под острием сваи; γII - средний удельный вес грунтов, залегающих

ниже острия сваи.

10.) Проверка RУусл ≥ РmII.

11.) Расчет осадки фундамента S≥Su. S – расчетная осадка; Su – предельно допустимая осадка.