- •Е.П. Попов

- •Глава 1. Основные характеристики звеньев автоматических систем

- •§ 1.1. Уравнения звеньев и виды основных характеристик

- •§ 1.2. Типы позиционных звеньев и их характеристики

- •§ 1.3. Типы интегрирующих и дифференцирующих звеньев и их характеристики

- •§ 1.4. Другие типы звеньев

- •Глава 2. Основные характеристики систем автоматического управления

- •§ 2.1. Передаточные функции и характеристики разомкнутой цепи звеньев

- •§ 2.2. Структурные преобразования

- •§ 2.3. Передаточные функции и уравнения замкнутой системы

- •§ 2.4. Частотные характеристики замкнутой системы

- •Глава 3. Точность и чувствительность систем автоматического управления

- •§ 3.1. Процесс управления и требования к нему

- •§ 3.2. Постоянные ошибки. Астатические системы

- •§ 3.3. Точность при гармоническом воздействии

- •§ 3.4. Установившаяся ошибка при произвольном воздействии (коэффициенты ошибок)

- •§ 3.5. Чувствительность автоматических систем

- •Глава 4. Устойчивость систем автоматического управления

- •§ 4.1. Понятие устойчивости линеаризованных систем

- •§ 4.2. Алгебраические критерии устойчивости

- •§ 4.3. Критерий устойчивости Михайлова. Построение областей устойчивости

- •§ 4.4. Частотный критерий устойчивости Найквиста

- •Глава 5. Оценки качества переходного процесса

- •§ 5.1. Требования качества и связь с частотными характеристиками

- •§ 5.2. Частотные оценки качества

- •§ 5.3. Корневые оценки качества

- •§ 5.4. Интегральные оценки качества

- •Глава 6. Корректирующие устройства и методы их синтеза

- •§ 6.1. Последовательные корректирующие устройства

- •§ 6.2. Параллельные корректирующие устройства

- •§ 6.3. Корректирующие устройства по внешнему воздействию. Инвариантность

- •§ 6.4. Частотный метод синтеза корректирующих устройств

- •§ 6.5. Метод корневого годографа

- •Список литературы

§ 5.2. Частотные оценки качества

Простейшей из частотных оценок качества переходного процесса является запас устойчивости. Он определяет только степень близости замкнутой системы к границе устойчивости по виду частотных характеристик ее разомкнутой цепи.

На рис. 5.3, а показано, как находить запас по амплитуде ΔLm и запас по фазе Δφ по логарифмическим частотным характеристикам. Если перенести их на амплитудно-фазовую частотную характеристику, то это будет соответственно ΔA и Δφ (рис. 5.3, б).

Длительность переходного процесса и перерегулирование можно приближенно оценить по виду вещественной частотной характеристики замкнутой системы Р(ω). Получение ее рассмотрено выше в § 2.4.

На основании зависимости (5.5) выведены следующие оценки.

В

переходном процессе получится

перерегулирование σ > 18%, если Р(ω)

имеет «горб» (рис. 5.4, а). При отсутствии

«горба» (рис. 5.4, б)

будет σ < 18%. Процесс окажется наверняка

монотонным (σ = 0), если

![]() монотонно

убывает по абсолютному значению (рис.

5.4, б).

монотонно

убывает по абсолютному значению (рис.

5.4, б).

Длительность переходного процесса tп оценивается приблизительно по величине интервала существенных частот ωсч (рис. 5.4), причем

![]()

Важно отметить, что время tп обратно пропорционально величине ωсч, т. е. чем более растянута частотная характеристика, тем короче переходный процесс. Физически это связано с тем, что, чем более высокие частоты «пропускает» система, тем она менее инерционна в своих реакциях на внешние воздействия.

Это же свойство позволяет связать время tп с частотой среза ωc (рис. 5.3) характеристики разомкнутой цепи. Длительность переходного процесса tп тем меньше, чем больше частота среза ωc. Зависимость между величинами σ, tп ,ωc и Рmax представлена графиком на рис. 5.5.

Кроме того, свойство частотных характеристик таково, что начальная их часть влияет в основном на очертание конца переходного процесса x(t), причем Р(0) = xус (рис. 5.4). Основное же влияние на качество переходного процесса оказывает форма средней части частотной характеристики.

В связи с этим логарифмическую частотную характеристику разомкнутой цепи системы Lm(ω) делят на три области (рис. 5.6), причем область низких частот в основном определяет точность в установившемся режиме (в частности, астатизм и установившуюся ошибку на рабочей частоте следящей системы). Область средних частот в основном определяет качество переходного процесса. В частности, частота среза ωc, как уже говорилось,

определяет полосу пропускания сигналов и длительность переходного процесса. Наклон Lm(ω) вблизи частоты среза ωc характеризует колебательность переходного процесса. Так, наклон —20 дБ/дек при ω = ωc (рис. 5.6), соответствующий свойствам апериодического звена, обеспечивает наименьшую колебательность переходного процесса в замкнутой системе.

Следующей частотной оценкой качества является показатель колебательности — максимальное значение Mmax , амплитудной частотной характеристики замкнутой системы (рис. 5.7)

![]()

Эта величина Mmax может быть определена по виду частотной характеристики разомкнутой цепи данной системы. В самом деле

![]()

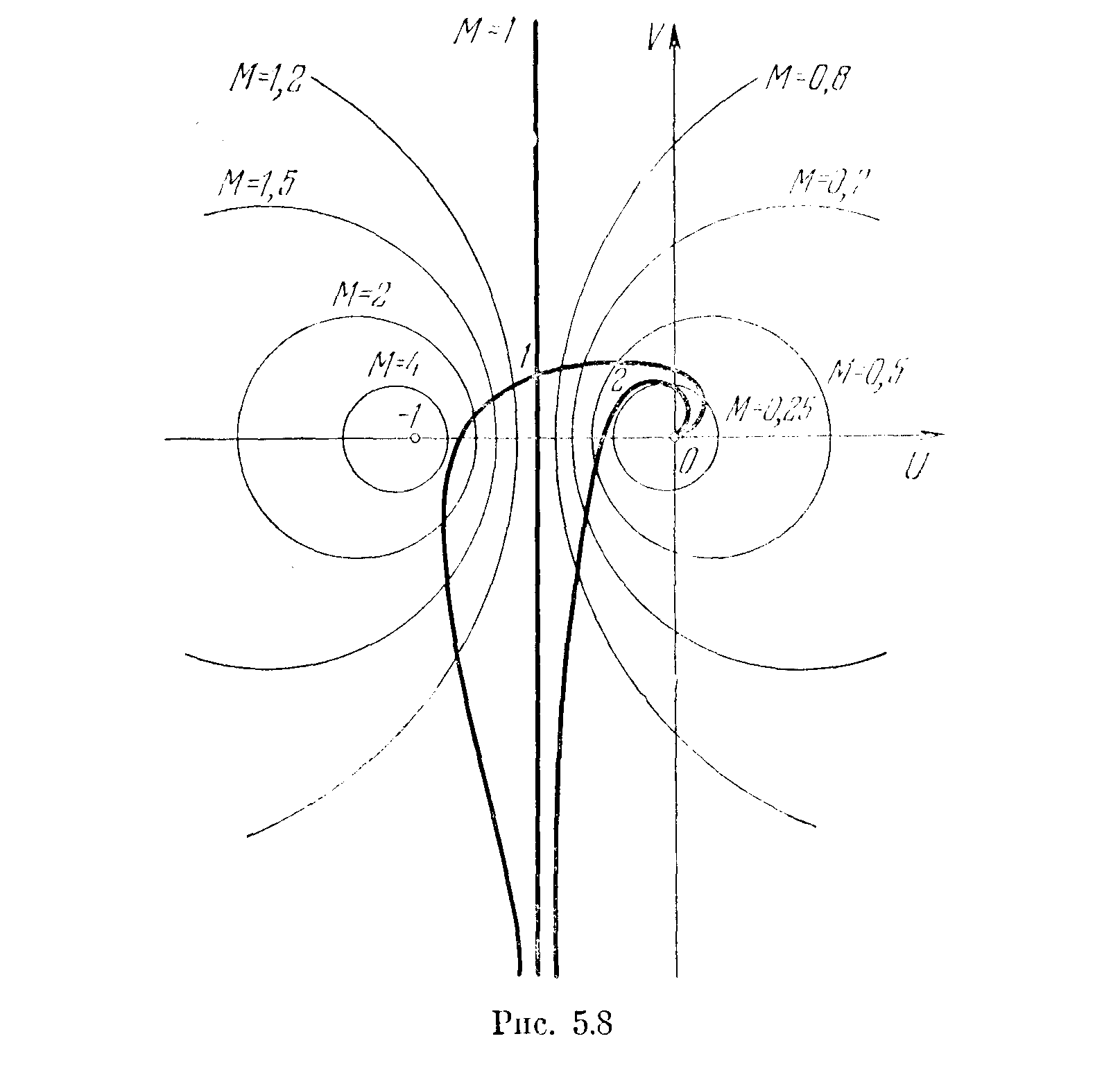

Следовательно, линии равных значений величины М, нанесенные на плоскости W(jω), будут окружностями со смещающимся центром С и меняющимся радиусом R, как показано на рис. 5.8.

Имея такую диаграмму линий М = const, можно по заданной амплитудно-фазовой характеристике разомкнутой цепи W(jω) легко определить показатель колебательности замкнутой системы Mmax и построить нею амплитудную частотную характеристику M=|Ф( jω)| замкнутой системы (рис. 5.7).

Изображенные на рис. 5.8 характеристики W(jω) (1 и 2) соответствуют характеристикам 1 и 2 замкнутой системы |Ф( jω)| (рис. 5.7).

Если, например, желательно иметь Mmax < 1,5 , то характеристику 1 (рис. 5.8) нужно скорректировать так, чтобы она не заходила внутрь круга М = 1,5 (рис. 5.9).

Такую запретную область можно перенести на плоскость логарифмической частотной характеристики следующим образом. На кривой М = 1,5 (рис. 5.9) в каждой

точке имеем определенное значение амплитуды А и фазы φ. Следовательно, зная Lm(ω) (рис. 5.10), можем для каждого значения Lm = 20 lgА отметить там соответствующую точку φ. Таким образом, образуется кривая М = 1,5 на поле логарифмических характеристик, очерчивающая запретную зону, в которую не должна заходить фазовая частотная характеристика φ(ω).