- •Л.М. Горбунов

- •Глава 1

- •1.2. Практика педагогики

- •1.3. Теория педагогики

- •1.4. Современные взгляды ученых на педагогику: важнейшие предметные и теоретические концепции

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 2 методология практической педагогической деятельности

- •2.1. Понятие методологии педагогики

- •2.2. Методологические подходы к образовательному процессу

- •2.3. Уровни методологии

- •2.4. Философские основания педагогики

- •2.5. Методы педагогических исследований

- •2.6. Логика педагогического исследования

- •2.7. Методологическая культура педагога-практика

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 3 ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности

- •3.1. Понятие педагогических ценностей

- •Понятие педагогических ценностей

- •Ценность

- •Аксиология

- •Педагогические ценности

- •3.2. Ценностные характеристики педагогической деятельности

- •3.3. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 4 педагогическое проектирование

- •4.1. Понятие педагогического проектирования

- •4.2. Объекты педагогического проектирования

- •4.3. Формы педагогического проектирования

- •4.4. Технология педагогического проектирования

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 5 технология решения педагогических задач и оценка их выбора

- •5.1. Понятие о педагогической деятельности как процессе

- •Непрерывного решения профессиональных задач

- •5.2. Понятие педагогической технологии

- •5.3. Понятие педагогической задачи

- •5.4. Алгоритм решения педагогической задачи

- •Виды педагогических задач

- •5.5. Образец анализа конкретной психолого-педагогической

- •5.6. Вариант анализа предложенной ситуации и решения содержащейся в ней проблемы

- •Диагностический анализ поведения ученика («Вовки № 2» Вернера) как субъекта

- •Диагностический анализ поведения ученика («Вовки № 1») как субъекта

- •Диагностический анализ поведения учительницы (Ольги Ивановны) как субъекта

- •Что делать после решения задачи?

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 6 технология планирования работы классного руководителя

- •6.1. Сущность понятия плана работы классного руководителя

- •6.2. Структура плана работы классного руководителя

- •6.3. Содержание воспитания

- •6.3. Содержание воспитания

- •6.4. Целевые комплексные программы для планирования воспитательной работы в классе

- •6.5. Примерные схемы планирования воспитательной работы в классе

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 7 технология подготовки и проведения воспитательных форм

- •7.1. Понятие форм организации воспитательного процесса

- •7.2. Воспитательные дела

- •1 Этап. Предварительная подготовка. (Стартовая беседа).

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 8 технология развития воспитательного ученического коллектива

- •8.1. Общее понятие о коллективе

- •8.2. Виды коллективов

- •8.3. Этапы развития коллектива

- •8.4. Влияние коллектива на развитие личности

- •8.5. Технология развития коллектива: перспектива, традиции, стиль и тон, воспитание актива, самоуправление

- •8.6. Проблемы формальных и неформальных коллективов в учебных заведениях

- •8.7. Характеристика классного коллектива

- •I. Общие сведения о классном коллективе. История его формирования.

- •II. Содержание и характер учебной деятельности

- •III. Жизнь класса вне учебных занятий

- •Литература

- •Глава 9 технология работы с родителями учащихся

- •9.1. Семейное воспитание

- •9.2. Типичные модели отношений между взрослыми и детьми в семьях

- •9.3. Содержание и методы воспитания детей в семье

- •9.4. Стили отношений родителей к своим детям

- •9.5. Родительские «барьеры»

- •9.6. Отклоняющееся поведение детей в семье

- •9.7. Педагогическая поддержка семьи

- •9.8. Правовые основы семейного воспитания

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 10 творческая деятельность педагога

- •10.1. Понятие педагогического творчества

- •10.2. Признаки педагогического творчества учителей-новаторов

- •10.3. Ведущие, сопутствующие и вспомогательные формы творческой деятельности

- •10.4. Виды педагогического творчества

- •Реферат содержит следующие разделы.

- •Глава 1. История и теория проблемы.

- •Глава 2. Решение проблемы в современных условиях.

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 11 позиция педагога в инновационных процессах

- •11.1. Сущность понятий «инновация», «педагогическая инновация»

- •11.2. Классификация видов нововведений

- •11.3. Механизм педагогических инноваций

- •11.4. Критерии педагогических инноваций

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 12

- •Этапы решения коммуникативной задачи

- •Этап привлечения к себе внимания

- •Этап осуществления

- •12.3. Формы взаимодействия с субъектами образовательного процесса

- •12.4. Стили педагогического общения

- •12.5. Технология педагогического общения и установления педагогически целесообразных взаимоотношений

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 13 здоровьесберегающие технологии педагогического процесса

- •13.1. Сущность понятий «здоровьесберегающая педагогика», «здоровьесберегающая технология», «здоровьесберегающая среда» в образовательном учреждении

- •13.2. Пути эффективного здоровьесбережения школьников

- •13.3. Признаки высокой организации и оптимизации здоровьесберегающей деятельности школы как основа экологического, физического и психического здоровья школьника

- •Личностно ориентированный подход к обучению, воспитанию

- •Общеоздоровительные мероприятия

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 14 возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся

- •14.1. Основные подходы к выделению компонентов структуры достижений учащихся

- •14.2. Технологии оценки достижений учащихся

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 15 информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса

- •15.1. Понятие цели, функций, содержания, направлений, видов и типов информационно-технологического сопровождения

- •Образовательного процесса

- •Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса (исоп)

- •Направления исоп

- •15.2. Информационно-образовательное пространство образовательного процесса (иоп)

- •15.3. Информационная культура участников образовательного процесса Определения информационной культуры многообразны.

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 16 технология профессионального развития педагога

- •16.1. Образование человека как продолжение духовного и профессионального развития личности (по е.Н. Седовой)

- •16.2. Профессиональный рост как поиск своего пути, обретение собственного «голоса»

- •16.3. Профессиональное мастерство педагога

- •16.4. Личностный рост как условие достижения профессионализма

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Тест по курсу «практическая педагогика»

- •Ключи к тесту по курсу «практическая педагогика»

- •Практическая педагогика

- •664003, Г. Иркутск, бульвар Гагарина, 36; тел. (3952) 24-14-36

10.3. Ведущие, сопутствующие и вспомогательные формы творческой деятельности

Основные функции всех форм – обеспечение развития способностей и дарований детской личности и индивидуальности путем вовлечения ее в разнообразные свободно избираемые виды деятельности.

К ведущим формам относятся кружки, творческие объединения, факультативы, практические занятия в творческих мастерских, физкультурных секциях.

К сопутствующим формам творческой деятельности относятся читательские, зрительские, слушательские конференции, защита самостоятельных докладов, ученические симпозиумы и диспуты, массовые литературные, музыкальные, театральные праздники.

В качестве вспомогательных форм используются краеведческие и другие экспедиции и экскурсии.

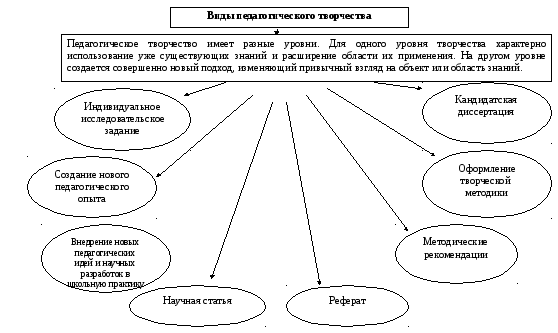

10.4. Виды педагогического творчества

Виды педагогического творчества представлены на схеме 18. Охарактеризуем подробнее данные виды творчества.

Индивидуальное исследовательское задание

Педагог-исследователь выполняет задание творческого педагогического коллектива, проблемной группы или учёного. Исследовательское задание представляет персональное поручение по изучению частного вопроса общей темы.

Задание содержит:

- исследовательскую задачу;

- перечень условий, которые надо создать в научном поиске;

- краткое описание методики исследования (критерии, по которым судят об эффективности поиска, и методы получения данных о них);

- советы последователям по преодолению возможных трудностей.

Схема. 18. Виды педагогического творчества

Научный отчёт составляется по следующей схеме:

1. Краткое описание программы научного поиска.

2. Характеристика класса, групп школьников, обследуемых в начале эксперимента.

3. Показатели изменений в воспитанности или обучаемости детей, особенности их поведения и деятельности в аспекте исследования (сколько человек в классе проявляли положительное отношение к воспитательным влияниям, сколько – нейтральное, сколько – негативное; как изменялось исследуемое качество (например, честность) в начале поиска, в середине, в конце (срезы).

4. Какие направления работы были наиболее результативными.

5. Какие методы и приёмы влияли на детей лучше всего.

6. Какие трудности встречались и как они преодолевались.

7. Чего не удалось достигнуть в научном поиске и объяснение неудач.

8. Предложения по внедрению в практику результатов поиска.

Отчёты первоначально обсуждаются в исследовательской группе, затем публикуются в коллективном отчёте или служат основанием для написания научной статьи.

Создание нового педагогического опыта

Наиболее распространённым видом творческого поиска учителя является создание передового педагогического опыта на научной основе и при активном использовании научных методов исследования. Каковы критерии передового педагогического опыта?

1. Соответствие педагогического опыта ведущим идеям современной педагогической науки и главным направлениям практических поисков учительства в стране. Опыт не может быть передовым, если он опирается на устаревшие педагогические концепции. Именно новые педагогические идеи оплодотворяют творческие поиски учителя, предохраняют его от ошибок, сокращают время создания новых практических решений, способствуют использованию опыта в массовой практике.

2. Опыт является передовым, если по сравнению с существующими методами обучения и воспитания он более рационален, требует меньших затрат времени педагога и вызывает большую активность самих учащихся, приносит удовлетворение и учителю и учащимся, делает последних активными помощниками творческих поисков учителя, т. е. происходит сочетание творчества учителя и творчества учащихся.

3. Передовой опыт должен органически включаться в общую систему педагогической деятельности в школе и повышать эффективность всей учебно-воспитательной работы, хотя может решать и частную задачу. Нельзя считать опыт достойным распространения, если он фрагментарно решает какую-то одну педагогическую задачу без одновременного решения ведущих задач обучения и воспитания, таких, как воспитывающее и развивающее обучение, взаимосвязь воспитания и самовоспитания, активное участие личности в воспитательном процессе, творческий характер деятельности учащихся и др.

4. Передовой педагогический опыт связывает внешние условия с внутренними факторами развития личности, педагогические воздействия с побуждением к активности самого ученика. Так, например, работа по формированию общественного мнения продуктивна, если развивает самосознание школьников; содержание обучения способствует усилению мотивации учения; методы обучения побуждают к самообразованию; культура речи учителя развивает логику мышления и культуру речи школьника и т.д.

5. Обобщение опыта – это всегда целенаправленное его формирование в интересах общего роста педагогического мастерства коллектива учителей и воспитателей: надо чётко определить, что именно из имеющегося опыта наиболее ценно и важно, что можно учесть в учебно-воспитательной работе школы в первую очередь, т.е. выработать стратегию использования опыта в интересах роста педагогического коллектива. Иногда на этой основе в годовой план работы включается раздел «Методическое творчество педколлектива», где помещаются рекомендации по ознакомлению с опытом учителей, обсуждение его ценных результатов и принятие решения о его внедрении. Важно выяснить, какие учителя в состоянии воспроизвести, углубить, усовершенствовать или творчески использовать данный педагогический опыт, какую предварительную работу с ними провести, чтобы они были в состоянии использовать достижения своих коллег. Реально без такой подготовки большинство учителей пытается лишь копировать чужой опыт, и из этого чаще всего не получается желаемого результата.

Создание педагогического опыта имеет свои особенности:

а) выделение новых педагогических идей, которые определяют исходные педагогические позиции, педагогическое сознание и самосознание учительства;

б) планирование на ряд лет работы методических объединений, методической службы и самообразования всех членов педагогического коллектива по ознакомлению с ведущими идеями современной педагогики, психологии и методики обучения и воспитания;

в) выделение ведущих воспитательных задач, на которых предстоит сосредоточить педагогическую работу в школе на данный период в соответствии с идеей сензитивности развития школьников;

г) вручение учителям исследовательских заданий по совершенствованию учебно-воспитательной работы в школе;

д) методическая помощь учителям, создающим опыт, со стороны ИУУ, кафедр педагогики педвузов, администрации школы;

е) коллективное обсуждение результатов опытно-экспериментального поиска и внесение в него коррекции;

ж) выделение ведущих положений в опыте учителя, которые соответствуют ведущим идеям науки и могут быть использованы в массовой педагогической практике;

з) пропаганда созданного передового опыта и его внедрение в деятельность других учителей.

Педагогический опыт должен давать простор для индивидуального творчества других учителей.

При описании и анализе педагогического опыта необходимо дать формулировку ведущей идее, которая определяет оригинальность методики; интроспекцию своего положительного опыта; последовательность нововведений, давших положительный результат; обоснование эффективности созданного педагогического опыта (изменения обучаемости и воспитанности школьников); перечень сложностей и трудностей, которые могут возникнуть при внедрении авторской методики, путей их преодоления; этапы внедрения в практику авторской методики.

Если речь идёт о дидактической системе, то нужна динамика изменения интереса к учению, потребности в самообразовании, устойчивости и работоспособности, внимания, развития памяти и овладения культурой умственного труда. Только совокупность этих показателей свидетельствует об эффективности предлагаемой педагогической системы.

Если речь идёт о воспитании, то необходимы данные, характеризующие изменения в воспитанности школьника (на основе качеств личности), в воспитуемости (положительное, нейтральное, отрицательное отношение к воспитанию), устойчивости и содержании самовоспитания.

Педагогический опыт считается передовым и достойным распространения, если он описан и обоснован подобным образом.

Внедрение новых педагогических идей и научных разработок в школьную практику

Большая часть учительства слабо знает педагогическую теорию. Данные по Украине и Беларуси в конце 80-х гг. идентичны: А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского читали 12-20% учителей и по 2-3% – работы С.Т. Шацкого, Л.С. Выготского, Л.С. Рубинштейна, В.В. Давыдова и т.п.

Как правило, одни и те же учителя знакомы со всеми видными педагогами и психологами. С лёгкой руки прессы учителя считают, что существуют казённая, сухая, оторванная от практики педагогическая наука и живая мысль педагогики сотрудничества. Однако при беседах оказывается, что большинство учителей и не подозревает о научных истоках этой концепции. В сущности, о педагогике сотрудничества в эпоху Возрождения писали Витторино де Фельтре, а позже Т. Кампанелла, Р. Оуэн, Л.Н. Толстой, Э. Кей и др. В 60-70 гг. XX в. писали об этом те учёные, которые изучали взаимосвязь воспитания и самовоспитания, педагогическую этику, педагогические отношения (А.Я. Арет, А.Ю. Бодалёв, А.Л. Гордин, Д.М. Гришин, А.И. Кочетов, Л.И. Рувинский и др.).

Дело в том, что идеи науки не упрощаются до уровня рецепта, тогда как рядовая учительская среда другого языка не приемлет. Это похоже на кормление несмышлёного дитяти: пищу надо приготовить, разжевать, а только потом её проглотят.

При внедрении той или иной педагогической идеи или концепции необходимо учесть следующие сложности.

Во-первых, логика науки отлична от логики практики, мышление учёного от мышления учителя. В науке глубоко и основательно изучается узкий аспект, на практике всегда приходится связывать его со всей системой обучения и воспитания. Учёный исходит из того, что в науке известно до него, и сосредоточивает внимание на новом. Учитель исходит из того, что трудно решается на практике, что болезненно, что волнует и надо делать в первую очередь. Всё это, естественно, ведёт к расхождению в подходах к той или иной проблеме науки и практики.

Во-вторых, научная разработка должна быть основательно изучена и принята как стратегическая программа развития педагогического коллектива, известна в деталях всей массе учительства. Поэтому надо в течение полугодия специально изучать научную концепцию и все те разработки, которые станут руководством к действию, изменят педагогическое мышление и сознание учительской массы.

В-третьих, нельзя допускать снижения требований к внедрению научной идеи, опускаться до примитивизма. Поэтому целесообразно создать группу мыслящих педагогов творческого типа для опережающей внедренческой политики. Следует заранее апробировать новую технологию или создать её, предусмотреть трудности, возможные ошибки, пути преодоления их для всей остальной массы учительства. Иначе идея превратится в банальность и ничего не изменит в школьной жизни.

В-четвёртых, начинать любую внедренческую работу надо с обучения всей массы учительства диагностике. Овладение ею приведёт к самообразованию в области психологии и диагностики, научит исследовательскому подходу к своей деятельности.

Наконец, в-пятых, приходится изменять систему руководства школой: создавать исследовательские и творческие группы учителей по отработке отдельных аспектов внедрения теории, по созданию педагогической технологии, разработке новых методов и приёмов обучения и воспитания. Потребуются связи с наукой, ИУУ, поездки в другие регионы, где уже начался поиск новых путей обучения и воспитания.

В работах М.Ю. Красовицкого, В.И. Журавлёва, М.Н. Скаткина, М.М. Поташника раскрываются этапы внедрения в практику научных достижений.

1-й этап – предварительная подготовка и планирование включает в себя:

- анализ и оценку социальной ситуации, требующей изменения в целях и содержании работы школы;

- учёт достижений педагогической науки в целом и в области внедрения новой концепции (создание банка информации по В.И.Журавлёву);

- анализ конкретной педагогической ситуации в школах региона и в данной школе;

- уровень педагогического творчества учителей и воспитателей;

- обеспечение необходимой компетентности педагогического, в том числе родительского, коллективов.

Этап планирования включает в себя изучение и анализ педагогического мастерства учителей и воспитателей, отношение к школе родителей и детей, формулировку на этой основе основных задач внедрения, принятие управленческих решений, распределение функций в управленческой структуре школы, создание экспериментальных и творческих групп учителей, проведение научных консультаций и помощь учёных в планировании и организации экспериментальной работы в группах учителей-исследователей.

2-й этап – обеспечение теоретической психолого-педагогической готовности педагогических кадров к внедрению научных разработок:

- учёт результатов повышения квалификации в ИУУ, в районных методических объединениях, в методической работе школы;

- планирование просвещения и самообразования кадров с учётом их информированности;

- создание программы формирования психолого-педагогической культуры учителя на 2– 4 года (содержание научной информации должно опережать или сопровождать поисковую работу);

- обсуждение кардинальных проблем науки и практики в аспекте внедрения с целью формирования единых педагогических позиций и требований;

- совершенствование педагогического анализа на базе использования новых научных идей.

3-й этап – изъятие из практики методов и приёмов, направлений работы, которые неэффективны, устарели, и замена их новыми педагогическими технологиями и методами работы. При этом новое в научной разработке связывается с передовым в педагогическом опыте, инновациями школьных учителей. Устаревшее же анализируется с позиции его неэффективности, нецелесообразности или вреда для общего дела.

4-й этап – информирование общественности (родительской, педагогической) и управленческих структур о результатах творческого поиска, создание «оборонительной линии» против педагогического консерватизма, управленческого администрирования, чёткая аргументация полезности проделанной работы.

5-й этап – обобщение опыта работы школы в аспекте внедрения, создание методических рекомендаций, передача опыта другим школами.

Научная статья

Результаты своих поисков педагог-исследователь отражает в научной статье. Это особый жанр, где освещается конкретный, частный вопрос, входящий в тему исследования. Статья проста по плану:

- актуальность;

- имеющиеся взгляды на проблему;

- трудности работы педагогов по данному вопросу;

- описание проделанной автором работы;

- ведущая идея;

- выводы и предложения для практической реализации.

При подготовке статьи всегда надо соблюдать определённые правила:

1. В правом верхнем углу располагаются инициалы и фамилия.

2. Название статьи вкратце отражает главную идею, мысль.

Например: «Опережающее обучение», «Диагностика воспитанности подростка», «Трудности первого контакта с детьми» и т.п.

3. В начале статьи отмечается её актуальность с позиции требований общества к человеку, к выпускнику школы, к самой школе, затем необходимость изучения вопроса с, позиции психологии и педагогики, практической работы.

4. Перечисляются ученые, которые над этим вопросом работали, и обобщаются их позиции: в чём они видят сущность проблемы, каковы пути её решения, какие условия необходимо создать, какие трудности преодолеть.

5. Все инициалы учителей, учёных, учащихся ставятся впереди фамилии. Можно не называть фамилии ученика, родителя, но тогда надо впереди писать имя полностью, а фамилию одной буквой (Женя К., Виктор Сергеевич_и. др.).

6. Обязательно выстройте вначале логику изложения материала примерно так:

- актуальность;

- опорные идеи в науке и практике;

- задачи вашего исследования;

- программа эксперимента, творческого поиска (что и когда делали, с какой целью);

- методика получения фактических данных;

- ход исследовательской работы (т.е. что делалось для реализации плана), конечные результаты (как изменилась обучаемость, воспитуемость школьников, как изменилась работоспособность детей на уроках, в процессе труда, как улучшились отношения детей к школе, учителям, родителям, друг к другу). Можно привести данные о том, как по картам воспитанности изменялась сформированность ведущих качеств личности, которые воспитывались в ходе эксперимента.

7. Избегайте стиля отчёта. В содержании статьи нужны три вещи: цель и программа исследования, полученные научные факты, т.е. какие обнаружились связи, устойчивые явления, тенденции; даётся анализ фактического материала.

8. Не стоит ставить риторические вопросы типа «Какие же трудности испытывали мы в работе с родителями?». Пишите так: «В процессе работы с родителями приходилось преодолевать следующие трудности».

9. Не следует без конца выделять в тексте цифрами 1, 2 и т.д. те или иные мысли, направления работы. Лучше всего начинать перечисление элементов, позиций с новой строчки, отделяя их друг от друга точкой с запятой. Например, пишите: «Для ускоренного обучения детей математике во II-III классах необходимо:

- использовать новые методики изучения таблицы умножения;

- как можно чаще давать возможность выбора задач ученикам;

- постоянно побуждать к самоанализу проделанной самостоятельной работы» и т.д.

В тексте приемлемо применение разных видов перечислений: вначале, затем, далее, потом, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на первом этапе, на втором этапе и др.

10. Цитаты в статье применяются крайне редко. Лучше высказать идею, а после неё в скобках написать фамилию автора, который впервые её провозгласил.

11. Все ссылки на авторитеты даются в начале статьи, а потом уж, будьте добры, пишите именно то, что исследовали сами, к чему пришли самостоятельно. Нельзя приводить для подтверждения своих данных высказывания других учёных, идеи великих педагогов, так как они доказывают, что ваша идея не нова, что была известна до вас и не подвергается сомнению.

12. Статья должна завершаться конкретными практическими рекомендациями: что делать органам образования, руководству школой, учителям, родителям и самим детям.

Реферат

При сдаче кандидатского минимума соискатель ученой степени обычно пишет реферат по философии, а потом и по педагогике (если нет публикации). Тема реферата согласуется с кафедрой или лабораторией философии и научным руководителем. Тема должна помочь соискателю определить методологию своего исследования.