- •2. Мальта и буреть

- •3. Поздний палеолит сибири

- •4. Древнейшие культуры дальнего востока

- •5. Переход от палеолита к неолиту

- •1. Неолит западной сибири

- •2. Неолит восточной сибири

- •3. Неолитические племена якутии

- •4. Неолит дальнего востока

- •5. Неолитические племена северо-востока азии

- •1. Афанасьевская культура

- •2. Окуневская культура и ее соседи на оби

- •3. Андроновское время в южной сибири

- •4. Карасукская культура

- •5. Тагарская культура

- •191 Страницы 192-193 - рисунки

- •6. Племена восточносибирской тайги в бронзовом веке

- •7. Бронзовый век якутии

- •8. Бронзовый век забайкалья

- •9. Дальний восток в эпоху бронзы

- •3. Гунны в забайкалье

- •4. Племена тувы во II в. До н. Э.—V в. Н. Э.

- •5. Таштыкская культура

- •6. Дальний восток в раннем железном веке

- •1. Тюркские народы южной сибири

- •2. Уйгуры

- •3. Курыканы

- •4. Кыргызы

- •5. Лесные племена прииртышья

- •1. Мохэские племена до образования государства бохай

- •2. Государство бохай

- •3. Золотая империя (чжурчжени)

- •4. Племена северо-востока

- •1. Западная сибирь в XIII—XVI вв.

- •2. Тува

- •3. Енисейские кыргызы

- •4. Буряты

- •5. Якуты

- •6. Тунгусы

- •7. Дальний восток в XIII—XVI вв.

- •8. Народы северо-востока

4. Племена тувы во II в. До н. Э.—V в. Н. Э.

Судя по археологическим данным, во II в. до н. э. на территорию Тувы вторглись племена, культурно и, вероятно, этнически близкие гуннам. Значительная часть местного населения была, по-видимому, вытеснена с территории Тувы, а оставшиеся смешались с пришельцами. Новое население Тувы отличалось от предшествовавшего, жившего здесь в скифское время, физическим обликом,39хозяйственно-культурными особенностями и погребальными обычаями.40

Археологическая культура, сложившаяся в Туве в гуннское время и просуществовавшая до середины I тыс. н. э., получила название сыынчюрекской, или шурманской(II в. до н. э. —V в. н. э.).

Материалы, полученные из более чем 400 сыынчюрекских погребений, дают возможность достаточно полно обрисовать быт племен Тувы, сложившийся у них в гуннское время. Основным их занятием было кочевое скотоводство с преобладанием в стадах мелкого рогатого скота. Показательно, что из костей домашних животных, найденных в погребениях, свыше 90% составляют кости овец, причем в отличие от погребений казылганской культуры кости крупного рогатого скота почти совсем не встречаются. Как известно, преобладание мелкого рогатого скота у кочевых народов вызвано тем, что в условиях перекочевок содержание крупного рогатого скота затруднено.

Вероятно, именно в это время у племен Тувы совершился переход от полукочевых форм хозяйства к кочевым. Тогда это несомненно имело прогрессивное значение и создавало предпосылки для более быстрого развития скотоводства, для получения кочевниками гораздо большего прибавочного продукта. Но вряд ли все население перешло к чисто кочевому скотоводческому хозяйству. Отдельные группы сочетали скотоводство с земледелием. О занятиях земледелием свидетельствуют зерна проса и конопли, положенные в могилы.

Несомненно уделялось большое внимание коневодству. Ведь хороший конь был богатством кочевника и воина. Не случайно на петроглифах воины изображались обычно верхом на коне, а в могилы иногда клали удила — обычай, засвидетельствованный в гуннских памятниках Забайкалья.41

39 В. П. Алексеев. Основные этапы истории антропологических типов Тувы. «Советская этнография», 1962, № 3, стр. 56.

40С. И. В а й н ш т е й н. Некоторые итоги работ археологической экспедиции Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и искусства в 1956—1957 гг. «Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и искусства», вып.VI, Кызыл, 1958; Л. Р. К ы з л а с о в. Этапы Древней истории Тувы (в кратком изложении). «Вестник Московского государственного университета», серия историко-филологическая, № 4, 1958; С. И. Вайнштейн и В. П. Дьяконова. Уникальные находки из раскопок древних курганов Тувы. «Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и искусства», вып.VIII, Кызыл, 1960.

41А. П. О к л а д н и к о в. Работы Бурят-Монгольской экспедиции в 1947—1950 гг. «Краткие сообщения Института истории материальной культуры», вып.XI, 1952, стр. 46.

253

Охота в хозяйстве, особенно для населения горно-таежных районов Восточной Тувы, имела существенное значение. В охоте применяли лук и стрелы главным образом с роговыми наконечниками. Существовали как индивидуальные, так и облавные формы охоты. На отдельных камнях и скалах Тувы сохранились относящиеся к гуннскому времени пе-

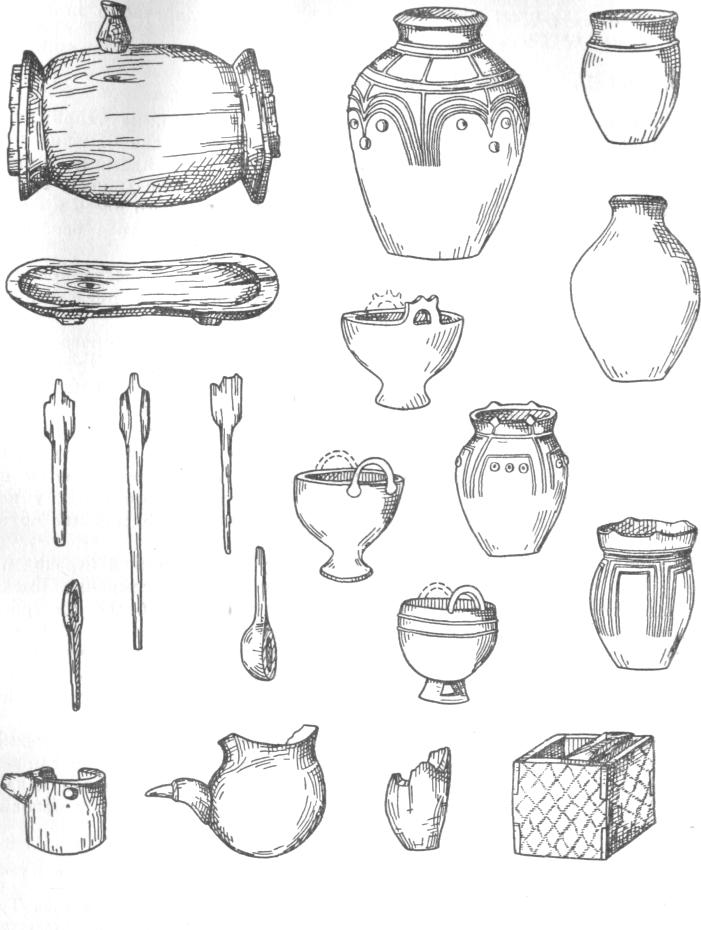

Предметы домашней утвари из могильников Тувы гуннского времени.

троглифы с яркими изображениями охотничьих сцен. На одной из скал в местности Саглы древний художник показал облавную охоту, в которой участвует группа людей, вооруженных луками, часть из них — верхом на конях. Всадники гонят испуганных животных, в то время как пешие охотники притаились в засаде. На рисунке изображена также засека, которую в Сибири в древности использовали в облавных охотах для преграждения пути зверю. Преследуемые собаками горные козлы, кабан и марал мечутся в беспорядке между охотниками и засекой.

254

В домашнем производстве большое значение имели изготовление войлока и обработка шкур. Обработкой шкур, Из которых изготовлялась одежда и некоторые виды утвари, занимались женщины. В одном из женских погребений могильника Кокэль был найден миниатюрный ящичек в котором лежали модели почти всех необходимых в домашнем быту орудий женского труда — железные ножи с ручками, шила и скребла с деревянной рукояткой. Железное скребло, появившееся в гуннское время, почти без изменений сохранилось у народов Южной Сибири до начала XX в. Одежду шили не только из кожи и войлока, но и из шелковых тканей, которые завозили сюда из Восточной Азии. О характере одежды — островерхих головных уборах и длинных халатах — можно судить по реалистичным изображениям на нескольких писаницах Тувы: Подобную одежду носили и гунны Монголии.

В быту применялась как железная и керамическая посуда, так и деревянная, сравнительно легкая и прочная, что делало ее особенно ценной для кочевников. Из дерева делали чашки, ложки, кубки различных размеров, а также своеобразные характерные для кочевников блюда с бортиком по краю и четырьмя низенькими ножками по углам. Из таких блюд было удобно есть, сидя на полу жилища. Кумыс и другие жидкости хранили и перевозили в приспособленных к кочевому быту кожаных сосудах и деревянных бочонках с отверстием в средней части. Плотно заткнув отверстие пробкой, жидкость можно было перевозить независимо от положения, в котором находился бочонок. Несколько таких бочонков превосходной сохранности было найдено в могильнике Кокэль. Они были, вероятно, широко распространены. Совершенно аналогичные бочонки известны также из находок в Оглахтинском могильнике в Минусинской котловине и по наскальным рисункам Боярской писаницы. Форма бочонков, изобретенных древними скотоводами, оказалась настолько хорошо приспособленной к кочевому быту, что дожила у некоторых кочевых народов Южной Сибири до конца XIX в.

Глиняную посуду для воды, хранения и варки пищи лепили ручным способом. Особенно были распространены сосуды баночной формы и вазообразные, с округлым туловом, высокой шейкой и развернутым венчиком. В курганах нередко находят положенные в могилу модели металлической посуды — котлы с поддонами и на четырех ножках, чашки и миски. Пища состояла в основном из мяса, молока и молочных продуктов (сыр, кумыс). Любимым блюдом было мясо задней части бараньей туши; им угощали почетных гостей, его обязательно клали в могилу умершего сородича. Видимо, так же как и у гуннов, у степных племен Тувы в это время «начиная с владетелей, все питаются мясом домашнего скота, одеваются кожами его, прикрываются шерстяным и меховым одеянием».42

Кроме мяса и молока, в пищу употребляли просо и коноплю. Из муки, полученной при помощи зернотерки, пекли лепешки. В могилах найдены остатки разваренных зерен злаков.

Гунны, как известно, были очень воинственны. Войны становятся частыми и на периферии гуннского мира, в Туве. В сыынчюрекских могилах гораздо чаще, чем в могилах скифского времени, встречаются костяки мужчин со следами насильственной смерти — с разрубленными черепами, перерубленными костями рук, впившимися в позвонки стрелами. В бою пользовались сложным гуннским луком М-образной формы. Такие луки по краям и в середине укреплялись костяными пластинками. Наряду с железными были еще в употреблении и бронзовые наконечники стрел. Металлические наконечники делали с тремя лопастями и

42Н. Я. Б и ч у р и н. Собрание сведений о народах. . ., стр. 40.

255

длинным черешком. В погребениях встречаются своеобразные ярусные гуннские наконечники с уступом на каждой грани, что делало стрелу более опасной для противника. У основания наконечника некоторых стрел укрепляли костяную свистунку. При выстреле она вызывала резкий свист. Подобные свистунки известны также в гуннских погребениях Забайкалья.43Гунны пользовались такими стрелами для сигнализации,44вероятно, таково же было назначение свистунок у сыынчюрекцев. При необходимости применяли в бою и стрелы с костяными наконечниками. В могильнике Кокэль, например, был похоронен воин, убитый костяными стрелами. В схватках с противником пользовались также длинными копьями с втульчатыми железными наконечниками, мечами и кинжалами. Остатки копий сравнительно часто находят в курганах, а изображения всадников с копьями в руках известны на нескольких петроглифах. Деревянные модели мечей сарматского типа и кинжалов найдены в могильнике Кокэль.

Известно, что в период возвышения гуннов у них шел процесс разложения родовых отношений и начали складываться элементы государственности. У племен Тувы в большей мере, чем у гуннов, сохранились пережитки родовых отношений. Это объясняется тем, что на окраине гуннского государства процесс разложения первобытнообщинных отношений протекал сравнительно медленно. В частности, о крепких еще родовых традициях свидетельствуют раскопанные в могильнике Кокэль большие каменные курганы. Они оказались не усыпальницами племенной знати, как предполагалось до начала раскопок, а родовыми кладбищами, включавшими десятки и сотни могил под одной каменной насыпью. Вместе с тем из материалов того же могильника Кокэль видно, что имело место определенное социальное расслоение. Это нашло отражение в существовании сравнительно бедных и весьма богатых погребений. Так, в одной из неглубоких могильных ям лежал костяк мужчины, которого сопровождали на «тот свет» лишь черепки глиняных сосудов. А в другой могильной яме того же кургана был захоронен знатный человек, с которым положили богатую утварь, разнообразное оружие и золотые украшения.

Некоторых лиц, выделявшихся своим более привилегированным положением, хоронили отдельно от своих сородичей. Пример тому — один из небольших курганов, раскопанных в том же Кокэльском могильнике. Под сравнительно небольшой округлой каменной насыпью была расположена могильная яма глубиной около 2 м, заваленная массивными валунами, лежавшими поверх навеса, под которым покоились три гроба из тщательно отесанных кедровых досок, скрепленных шипами и вязками из лыка. В среднем гробу был похоронен знатный воин, с ним в могилу были положены боевой лук, стрелы, а также деревянные, роскошно орнаментированные модели меча и кинжала. На крышке этого гроба лежали инструмент для добывания огня и обломки чашечки восточноазиатского происхождения. В гробу слева находились останки женщины, в другом гробу справа лежал костяк молодого мужчины. Женщина была положена на подстилку из гибких прутьев. Ее уши украшали красивые золотые серьги. В любовно орнаментированных ящичках ей положили обломок бронзового зеркала и другие ценные вещи.

Для племен Тувы в гуннское время было характерно своеобразное декоративно-прикладное искусство. Сосуды часто украшены арочно-лопастным орнаментом, отличающимся строгой симметрией. Подобным орнаментом гунны украшали свои бронзовые котлы.45Некоторые элементы

43С. И. Руденко. Культура гуннов и Ноин-Улинские курганы, табл.IV, 10, 11.

44Н. Я. Б и ч у р и н. Собрание сведений о народах.. ., стр. 46.

45С. И. Руденко. Культура гуннов и Ноин-Улинские курганы, рис. 29, 6.

256

орнаментальных мотивов сыынчюрекцев сохранились в искусстве современных тувинцев. На современных тувинских деревянных сосудах молока встречается узор (неизвестный в современном искусстве других народов), восходящий к арочно-лопастному орнаменту гуннского времени. Для украшения деревянных предметов сыынчюрекцы с орнаментальной росписью применяли декоративную резьбу

Тем же временем могут быть датированы и многие петроглифы Тувы. В этот период рисунки на камне теряют присущие предшествовавшей эпохе черты экспрессии. Они становятся более схематичными Наряду с изображением животных появляются изображения людей. Теперь петроглифы содержат не только изображения отдельных фигур, но и сложные в композиционном отношении групповые сцены.

В нескольких погребениях Кокэльского могильника были найдены деревянные идолы, которые несомненно были изготовлены и положены в могилы в связи с верованиями того времени. В петроглифах сыынчюрекцев встречаются силуэтные изображения мужских фигур с выступами над головой в виде рогов, сходными с шаманскими головными уборами у народов Сибири.

Был развит культ предков. Древние обитатели Тувы верили в существование души после смерти. Поклонение предкам было связано с особым обрядом сооружения поминального кургана и с принесением жертв — быков, баранов, лошадей. Вблизи поминального кургана иногда устанавливали цепочку из камней, что также было связано с культом предков.

В конце I в. н. э. гунны, властвовавшие над Тувой, были разгромлены объединенными ударами враждебных им группировок, динлинов и сяньбийцев. Значительная часть северных гуннов откочевала на запад, а оставшиеся были подчинены сяньбийцами. Судя по археологическим памятникам, поредело население и в Туве. Но оставшиеся племена продолжали сохранять и развивать свою культуру.

Сяньбийское военно-политическое объединение племен просуществовало недолго и в конце II в. н. э. распалось. ВIII в. складывается новый союз сяньбийских племен во главе с родом Муюн, а затем с родом Тоба. Племена, кочевавшие по северную сторону пустыни Гоби, бывшие в подчинении северогуннского государства и обобщенно именовавшиеся в китайских источниках динлинами, видимо, находились в зависимости от сяньбийцев. Однако вIV в. здесь уже жили самостоятельной политической жизнью племена гаогюй, которые позднее именовались «теле». История этих племен была связана с государством монголоязычных жужаней, возникшим вV в., и с государством древних тюкю.