- •3. Водорастворимые витамины

- •3.1. Тиамин (витамин в1, антиневритный)

- •3.2 Рибофлавин (витамин в2)

- •3.3 Пантотеновая кислота (антидерматитный фактор)

- •Ниацин (витамин рр, антипеллагрический)

- •3.5 Пиридоксин (витамин в6)

- •3.6 Фолацин (витамин вс), фолиевая кислота

- •3.7 Кобаламин (витамин в12 антианемический)

- •3.8 Аскорбиновая кислота (витамин с, антискорбутный)

3.6 Фолацин (витамин вс), фолиевая кислота

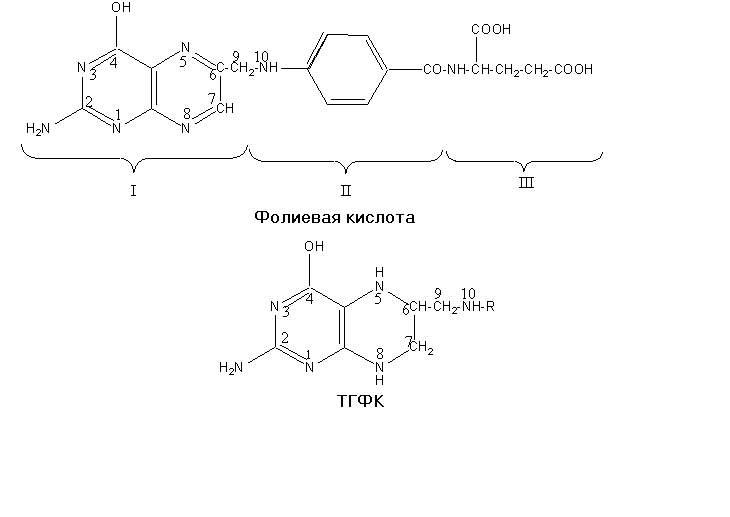

Строение. Фолиевая кислота состоит из трех структурных единиц: остатка птеридина (I), парааминобензойной (II) и глутаминовой (III) кислот.

Рис. 3.12. Структура фолиевой кислоты

Фолиевая кислота представляет собой желтый мелкокристаллический порошок без запаха и вкуса. На свету разлагается.

Пищевые источники. Хорошими источниками витамина Вс являются свежие листовые овощи (салат, шпинат, капуста), помидоры, фрукты, злаковые и бобовые культуры, а также печень, мясо и дрожжи. В пищевых источниках витамин Вс может находится в виде свободных фолатов или полиглутаматов. В растениях фолиевая кислота содержит пептидную цепь из 7 остатков глутамата. В печени таких остатков в основном 5. Кишечная флора синтезирует фолиевую кислоту, причем более интенсивно при использовании растительной диеты. Тепловая обработка пищи обусловливает разрушение фолатов, которое может достигать 95 %. В женском молоке содержание фолиевой кислоты (в виде моноглутамата) колеблется в пределах от 50 до 140 мкг/л. Интересно, что назначение фолиевой кислоты женщинам в период лактации не приводит к увеличению витамина в молоке.

Метаболизм и функции. Поступающие с пищей полиглутаматы расщепляются под действием глутамилкарбоксипептидаз микробного происхождения до моноглутамильных фолатов, которые подвергаются всасыванию. Более эффективно всасываются восстановленные формы. Всасывание происходит быстро и в полном объеме в двенадцатиперстной кишке и проксимальном отделе тонкой кишки. Далее в клетках слизистой оболочки кишечника и в основном печени они восстанавливаются до тетрагидрофолиевой кислоты.

В осстановление

происходит путем присоединения четырех

атомов водорода в 5, 6, 7, и 8 положениях с

образованием ТГФК. Образование ТГФК

происходит через промежуточный продукт

– дигидрофолиевую кислоту. Поэтому для

восстановления фолиевой кислоты

требуется последовательное участие

фолятредуктазы и дигидрофолятредуктазы.

Представляет интерес тот факт, что

дигидрофолятредуктаза избирательно

ингибируется антагонистами фолиевой

кислоты: аминоптерином, аметоптерином

и дихлораметоптерином. Поскольку

дигидрофолятредуктаза участвует также

в синтезе тимидилата, подавление ее

функций антагонистами фолиевой кислоты

ведет к блокированию образования ДНК

и торможению роста клеток. Биологическая

роль ТГФК определяется в основном

наличием в положениях 5 и 10 активных в

химическом отношении атомов азота,

способных присоединять одноуглеродные

радикалы.

осстановление

происходит путем присоединения четырех

атомов водорода в 5, 6, 7, и 8 положениях с

образованием ТГФК. Образование ТГФК

происходит через промежуточный продукт

– дигидрофолиевую кислоту. Поэтому для

восстановления фолиевой кислоты

требуется последовательное участие

фолятредуктазы и дигидрофолятредуктазы.

Представляет интерес тот факт, что

дигидрофолятредуктаза избирательно

ингибируется антагонистами фолиевой

кислоты: аминоптерином, аметоптерином

и дихлораметоптерином. Поскольку

дигидрофолятредуктаза участвует также

в синтезе тимидилата, подавление ее

функций антагонистами фолиевой кислоты

ведет к блокированию образования ДНК

и торможению роста клеток. Биологическая

роль ТГФК определяется в основном

наличием в положениях 5 и 10 активных в

химическом отношении атомов азота,

способных присоединять одноуглеродные

радикалы.

В печени аккумулируется 50–70 % общего содержания фолатов в организме. Запас фолатов в печени может в течение 3–5 месяцев препятствовать развитию анемии при недостаточном их поступлении с пищей.

В крови основная часть фолиевой кислоты содержится в эритроцитах (87 %). ТГФК участвует в реакциях переноса следующих одноуглеродных групп: метильная, метиленовая, метенильная, оксиметильная, формильная, формимино. Источником одноуглеродных фрагментов могут выступать серин, глицин, гистидин, холин, триптофан, метионин. Наибольшее значение в качестве источников одноуглеродных групп имеет серин, который, в свою очередь, может образовываться в необходимых количествах из глюкозы. Важной особенностью коферментов ТГФК является их способность к взаимопревращению. В частности, метил-ТГФК образуется в результате восстановления метилен-ТГФК под действием флавинзависимой метилен-ТГФК-редуктазы. Метил-ТГФК является непосредственным предшественником метильной группы метионина и составляет более 50 % фолатных соединений печени.

Коферментные формы ТГФК имеют важное значение в синтезе пуринов, так как они поставляют в состав пуриновых оснований формильную и метинильную группы. В синтезе тимина ТГФК поставляет метеленовую группу, которая является предшественником метильной группы тимидилата. И поэтому имеет чрезвычайное значение при клеточном восстановлении запасов тимина. Истощение запасов тимина ограничивает синтез ДНК. Важное значение метил-ТГФК имеет как донор метильных групп в реакциях ресинтеза метионина из гомоцистеина. Данная реакция является важной в связи с участием ее в процессе утилизации свободного гомоцистеина и тем самым ограничении его повреждающего действия на синтез коллагена. В этой реакции в качестве кофермента метилтрансферазы выступает кобаламин. Дефицит витамина В12 приводит к накоплению метил-ТГФК, что уменьшает количество ТГФК, способной связывать другие одноуглеродные фрагменты.

Фолиевые коферменты принимают участие также во взаимопревращениях серина и глицина. При ферментативном превращении гистидина в числе других промежуточных соединений образуется формиминоглутаминовая кислота (ФИГК). Для дальнейшего превращения ФИГК в глутаминовую кислоту необходимо присутствие фолиевого кофермента. Главное физиологическое значение превращения гистидина в глутаминовую кислоту, с точки зрения обмена фолатов, заключается в накоплении одноуглеродных единиц для образования метинил-ТГФК через стадию формимино-ТГФК.

Суточная норма потребления фолиевой кислоты в мкг.

|

Младенцы Дети Подростки Взрослые Беременные и кормящие Пожилые |

40–60 100–200 200 200 400 200 |

Гиповитаминоз. Недостаточность фолиевой кислоты приводит к развитию мегалобластической анемии. Причиной ее служит нарушение биосинтеза ТТФ, что вызывает угнетение синтеза ДНК и пролиферации кроветворных клеток. При этой анемии наблюдается снижение количества эритроцитов и гемоглобина в крови. В периферической крови и костном мозге появляются крупные клетки мегалобласты. Имеет место снижение количества лейкоцитов (лейкопения), так как для их образования в костном мозге также необходим нормальный синтез ДНК. Гиповитаминоз Вс – довольно распространенное явление среди беременных женщин. Кроме анемии, недостаточность витамина может проявляться такими признаками, как отслойка (частичная или полная) плаценты аборты и мертворождения, увеличение частоты гестозов, увеличение частоты пороков развития у плода, в частности дефектов нервной трубки – гидроцефалии, анэнцефалии, мозговые грыжи и др.

Клиническое применение. В медицинской практике используются препараты фолиевой кислоты для лечения мегалобластической анемии. Фолиевую кислоту применяют также при анемиях и лейкопениях, вызванных лекарственными веществами и ионизирующей радиацией. Ее рекомендуют для лечения хронических гастроэнтеритов и туберкулеза кишечника, стимуляции пролиферации клеток. Фолиевая кислота должна стать компонентом комплексного лечения и профилактики развития атеросклероза. Антивитамины, в частности 4-аминоптерин, являющийся ингибитором фолятредуктазы в печени, используются для лечения опухолей у детей.