Гранулоцитопоэз

Источником для гранулоцитопоэза являются также СКК и мультипо-тентпые КОЕ-ГЭММ (см. рис. 76), одновременно начинающие дифференцироваться через ряд промежуточных стадий в трех различных направлениях и образующие гранулоциты трех видов: нейтрофилы, эозинофилы и ба-зофилы. Основные ряды для каждой из групп грапулоцитов слагаются из следующих клеточных форм: СКК -> КОЕ-ГЭММ -» КОЕ-ГМ -> унипо-тентные предшественники (КОЕ-Б, КОЕ-Эо, КОЕ-Гн) -- миелобласт -промиелоцит — миелоцит — метамиелоцит — палочкоядерный граиулоцит -сегментоядерный гранулоцит.

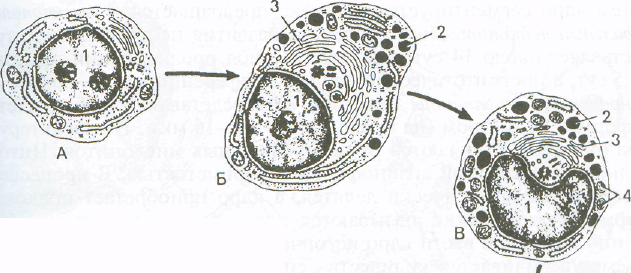

По мере созревания гранулоцитов клетки уменьшаются в размерах, изменяется форма их ядер от округлой до сегментированной, в цитоплазме накапливается специфическая зернистость (рис. 80).

Миелобласты (myeloblastus), дифференцируясь в направлении того или иного гранулоцита, дают начало промиелоцитам (promyelocytus) (см. рис, 76). Это крупные клетки, содержащие овальное или округлое светлое ядро, в котором имеется несколько ядрышек. Около ядра располагается ясно выраженная центросома, хорошо развиты аппарат Гольджи, лизосомы. Цитоплазма слегка базофильна. В цитоплазме накапливаются первичные (азурофильные) гранулы, которые характеризуются высокой активностью миелопероксидазы, а также кислой фосфатазы, т. е. относятся к лизосомам.

Промиелоциты делятся митотически. Специфическая зернистость отсутствует.

201

Рис. 79. Развитие эритроцитов в печени плода человека. Электронная микрофотография (по Замбони).

А, Б — 15-недельный плод. хбООО; В — 20-недельный плод. xJ5 000: I — эксцентрично расположенное ядро эритробласта; 2 — обособление гжкнотического ядра нормобласта; 3 — отделение пикнотичного ядра с узким ободком цитоплазмы от нормобласта; 4 — ретикулоцит с единичными органеллами (указано стрелками).

202

Кровь

— 6ч

Митотический

период 7,5

сут

Митотический

период 7,5

сут

Постмитотический период 6,5 сут

Д

V

около 1-2 сут)

Рис. 80. Дифференцировка нейтрофильного гранулоцита в костном мозге (схема по Д. Байнтону, М. Фарквару, Дж.Элиоту, с изменениями).

А — миелобласт; Б — промиелоцит; В — миелоцит; Г — метамиелоцит; Д — палочкоядерный нейтрофильный гранулоцит (нейтрофил); Е — ссгментоядерны и нейтрофильный гранулоцит; 1 — ядро; 2 — первичные (азурофильные) гранулы; 3 — аппарат Гольджи; 4 — вторичные специфические гранулы.

Нейтрофилъные, или гетерофильные, миелоциты (myelocytus neutrophilicus) имеют размер от 12 до 18 мкм. Эти клетки размножаются митозом. Цитоплазма их становится диффузно-ацидофильной, в ней появляются наряду с первичными вторичные (специфические) гранулы, характеризующиеся меньшей электронной плотностью. В миелоцитах обнаруживаются все органеллы. Количество митохондрий невелико. Эндоплазматическая сеть состоит из пузырьков. Рибосомы располагаются на поверхности мембранных пузырьков, а также диффузно в цитоплазме. По мере размножения нейтрофильных миело-цитов округлое или овальное ядро становится бобовидным, начинает окрашиваться темнее, хроматиновые глыбки становятся грубыми, ядрышки исчезают.

Такие клетки уже не делятся. Это метамиелоциты (metamyelocytus) (см. рис. 80). В цитоплазме увеличивается число специфических гранул. Если метамиелоциты встречаются в периферической крови, то их называют юными формами. При дальнейшем созревании их ядро приобретает вид изогнутой палочки. Подобные формы получили название палочкоядерных лейкоци-

203

тов. Затем ядро сегментируется и клетка превращается в сегментоядерный, нейтрофильный лейкоцит. Полный период развития нейтрофильпого грануло-цита составляет около 14 сут, при этом период пролиферации продолжается около 7,5 сут, а постмитотический период дифференцировки — около 6,5 сут,

Эозииофильные миелоциты (см. рис. 76) представляют собой клетки округлой формы, диаметром (на мазке) около 14—16 мкм. По характеру строения ядра они мало отличаются от пейтрофильных миелоцитов. Цитоплазма их заполнена характерной эозинофильной зернистостью. В процессе созревания миелоциты митотически делятся, а ядро приобретает подковообразную форму. Такие клетки называются эозинофильными метамиелоцитами. Постепенно в средтгей части ядро истончается и становится двудольчатым, в цитоплазме увеличивается количество специфических гранул. Клетка утрачивает способность к делению.

Среди зрелых форм различают пшючкоядерные и сегмеитоядерные лейкоциты с двудольчатым ядром.

Базофильпые миелоциты (см. рис. 76) встречаются в меньшем количестве, чем нейтрофильные или эозинофильпые миелоциты. Размеры их примерно такие же, как и эозинофильных миелоцитов; ядро округлой формы, без ядрышек, с рыхлым расположением хроматина. Цитоплазма базофильных миелоцитов содержит в широко варьирующих количествах специфические базофильпые зерна неодинаковых размеров, которые проявляют метахрома-зиго при окрашивании азуром и легко растворяются в воде. По мере созревания базофилытый миелоцит превращается в базофильный метамиелоцит, а затем в зрелый базофильпый лейкоцит.

Все миелоциты, особенно нейтрофильные, обладают способностью фагоцитировать, а начиная с метамиелоцита, приобретают подвижность.

У взрослого организма потребность в лейкоцитах обеспечивается за счет размножения миелоцитов. При особых состояниях организма миелоциты начинают развиваться из миелобластов, а последние из унипотентных и по-липотентных СКК.