- •1. Предмет и задачи инженерной геодезии

- •11/Изображение рельефа на планах и картах

- •14.Теодолит, его устройство

- •2. Типы теодолитов

- •3. Уход за теодолитами

- •16.Измерение вертикальных углов.

- •18.Геометрическое нивелирование

- •19.Устройство нивелира

- •20/Производство технического нивелирования

- •21.Линейные измерения

- •22/Измерение длин линий мерными лентами и рулетками

- •28 Прямая и обратная геодезические задачи.

- •29. Виды съемок.

- •30. Способы съемки ситуации

- •1.Нивелирование по квадратам.

- •2.Нивелирование поверхности по магистралям или параллельным линиям.

- •3.Нивелирование поверхности способом полигонов.

18.Геометрическое нивелирование

- определение превышений точек местности при помощи геодезич. прибора c горизонтальной визирной осью.

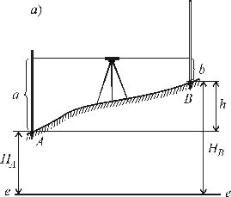

Рис. 9.1. Нивелирование: а - из середины; б - вперед; ee – исходная уровенная поверхность

Нивелирование из середины – основной способ. Для измерения превышения точки B над точкой A (рис. 9.1 а) нивелир устанавливают в середине между точками (как правило, на равных расстояниях) и приводят его визирную ось в горизонтальное положение. На точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Берут отсчет a по задней рейке и отсчет b по передней рейке. Превышение вычисляют по формуле

h = a - b

Обычно для контроля превышение измеряют дважды – по черным и красным сторонам реек. За окончательный результат принимают среднее.

Если известна высота HA точки А, то высоту HВ точки В вычисляют по формуле

HB = HA + hAB . (9.1)

При нивелировании вперед (рис. 9.1 б) нивелир устанавливают над точкой A и измеряют (обычно с помощью рейки) высоту прибора k. В точке B, высоту которой требуется определить, устанавливают рейку. Приведя визирную ось нивелира в горизонтальное положение, берут отсчет b по черной стороне рейки. Вычислив превышение

h = k – b,

по формуле (9.1) находят высоту точки В.

На строительной площадке, где на земляных работах, укладке бетона или асфальта и пр. требуется с одной стоянки нивелира определить высоты многих точек, сначала вычисляют общую для всех точек высоту HГИ горизонта инструмента, то есть высоту визирной оси нивелира

HГИ = HA + k,а затем – высоты определяемых точек

H1 = HГИ - b1, H2 = HГИ - b2, …,где 1, 2, … - номера определяемых точек.

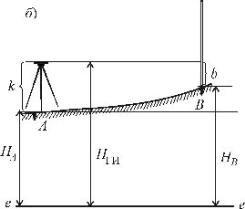

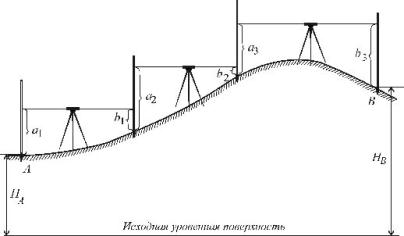

Если точки А и В, расположены так, что измерить между ними превышение с одной установки нивелира невозможно, превышение измеряют по частям, то есть прокладывают нивелирный ход (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Нивелирный ход

Превышения вычисляют по формулам (см. рис. 9.2):

h1 = a1 - b1;

h2 = a2 - b2;

h3 = a3 - b3;

Превышение между конечными точками хода А и В равно сумме вычисленных превышений

hAB = h1 + h2 + h3,а высота точки В определится по формуле (9.1).

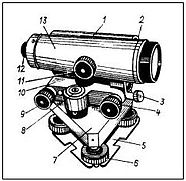

19.Устройство нивелира

Нивелир Н-3

1- корпус,

2 — мушка,

3,8 — уровни,

4 — наводящий винт,

5 — упругая пластинка,

6 — подъёмные винты,

7 — подставка,с 3мя подъемными винтами

9 — элевационный винт,

10 — опорная площадка,

11 — винт кремальеры,

12 — окуляр,

13 — зрительная труба

20/Производство технического нивелирования

Для производства технического нивелирования используются нивелиры с увеличением зрительной трубы не менее 20x и ценой деления уровня не более 45" на 2 мм, а также нивелиры с наклонным лучом. Нивелирные рейки должны иметь шашечный рисунок с сантиметровыми или двухсантиметровыми делениями.

Ход технического нивелирования начинают с передачи высоты репера государственного нивелирования на начальный пункт.

Эта операция, называемая привязкой хода к реперу, выполняется в следующем порядке.

1. Устанавливают нивелир посередине между репером и начальным пунктом хода (расстояния между прибором и рейками измеряются шагами или нитяным дальномером) и с помощью круглого уровня приводят ось нивелира в отвесное положение.

2. Наводят трубу на черную сторону стоящей на репере задней рейки и берут отсчет по средней нити сетки.

3. Визируют на переднюю рейку, установленную на костыле или колышке, обозначающем начальный пункт нивелирного хода, и берут поочередно отсчеты по ее черной и красной сторонам.

4. Наводят трубу на заднюю рейку и берут заключительный отсчет по ее красной стороне.

Все отсчеты записывают в журнал, в котором вычисляют превышения на каждой станции, полученные как разности отсчетов по черным и красным сторонам задней и передней реек. Если оба значения различаются между собой не более чем на 5 мм, то за окончательный результат принимают среднее арифметическое из них. Затем задний реечник снимает рейку с репера и переносит ее на второй пункт нивелирного хода. Нормальное расстояние между рейками, предусмотренное действующей инструкцией, составляет 120 м. Неравенство расстояний от нивелира до реек не должно быть более 10 м.

Работа по проложению хода технического нивелирования заканчивается его привязкой к реперу с известной высотой.